清明节出生的名人,你知道几位?

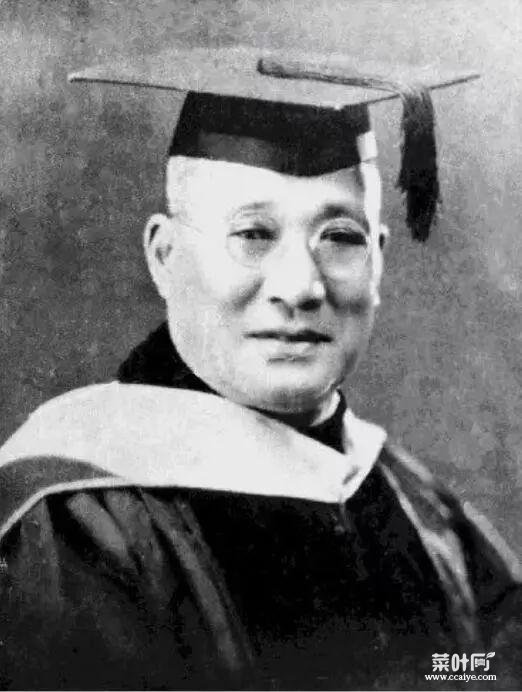

张伯苓是中国现代职业教育家,私立南开系列学校创办者。西方戏剧以及奥运会的最早倡导者,被誉为“中国奥运第一人”。1876年4月5日,他出生于天津宜兴埠。

张伯苓的先祖在清朝初年从山东来到天津定居的。张家老祖宗原在运河里使用楠木船,往来南北,贩运油粮为生。后来到天津,有一日清晨闲步,在河东一带一块荒地上,看到有一只猫和一条蛇在打架,认为这是龙虎斗,是块旺地,就把那块地买下了,建起家园来。

张家老祖宗当时开了一家行店,起名叫作“协兴号”,取其协力同兴的意思,专养楠木船,南北贩运油粮杂货,经过几个世代的经营,家道日渐兴旺起来。

张伯苓的祖父张虔是国学生(监生),英年早逝,他逝世的时候,其子张云藻才9岁。张云藻因为排行第七,所以成年后大家称他“张七爷”。

幼年时期的张云藻聪明不羁,因为是9岁丧父,并且又是两世单传的独生子,其母亲刘氏不免过于宠爱放纵了些,而当时家道又正在兴盛,所以也就没有把科举事业放在意中了。

张云藻除了爱好骑马射箭,平生最爱音乐,遍访名师,凡是一切乐器,弹拉吹打,无不精绝,尤其以琵琶最擅长。为此得了一个“琵琶张”的绰号。他一直到晚年,没有一天不弹弄的。每天夜晚临睡前,一定要弹一两段琵琶曲子。冬日天寒畏冷,就把棉被挖两个洞,躺在暖炕上,把手伸出来,弹弄琵琶、弦子等乐器。看到他的双手冻肿、冻裂,家里人便给他做了一副棉手套,他就把两只手套起来拨弄琴弦。他的这个习惯保持了终生,直到去世。

张云藻先娶胡氏,早逝,所生的子女,也全部没有养活。继娶杨氏,当时因为不事生产,家道已经中落,生计日艰,只有仗着张云藻在外教几处家馆,传授乐器,和杨氏给人家做些针线外活为生。虽然如此,张云藻还是不改其乐。因为他的生性淡泊,视富贵如浮云,就是爱好音乐如命。

张云藻继娶杨氏,生张伯苓(张寿春),与张仲述(张彭春)兄弟二人,及女儿三人。

张云藻生张伯苓时,已43岁了。张伯苓幼年,天资聪颖。少年时期的他,性情刚直,最好抱打不平,时常外出,路上遇见不平之事,就要上前去为人析辨是非曲直。遇有强梁不逊,不听劝告的,就捋起袖子来,向前相助被欺者,抱打不平。张伯苓少年时力气甚大,时常因此打伤人,被打的人找到家里来讲理,张云藻唯有对着人道歉认错,但事后对儿子也不深责,常说:“不可因此伤了他的这一点正义之气。”

早在张伯苓的童年时代,父亲就发现他很有特异之处。由于一生不得志,张云藻就把自己的平生抱负寄托在长子身上,所以他总是谆谆教诲儿子,每天夜晚父子都要谈心,谈得很晚。张云藻对儿子说:“人越是倒霉的时候,越要勤剃头打辫。”这句话对张伯苓一生的影响非常大。

张伯苓幼年,正当家道中落,无力请师入学,而张云藻因为在几处兼任家馆,终日奔走,又不能携带儿子就读。

当时有个同族儿童张竹坡,家道殷富,他的父亲在善堂里当会董,很有钱,为他请了一位家馆先生,教他念书,张云藻就为张伯苓商请在他家就馆。读了一个时期,因为他家富家儿郎,不喜欢读书,常常逃学。他家因想,花了那么多钱,请来了老师,自家的孩子不好好念书,倒看着别人家的孩子在那里勤学苦读,太不合算了,就把老师给辞退了,张伯苓因此失学了。

后来有位义学刘老先生,设馆专招收贫寒子弟就读,张伯苓因此得在那里就馆,直到后来考入北洋水师学堂。后来刘老先生逝世,张伯苓怀念师恩,几十年来,一直与刘家通家往来不断。

1951年2月23日,张伯苓因脑溢血病逝。1961年,张伯苓夫人王淑贞去世。1962年4月5日清明节,张伯苓夫妇骨灰安放仪式在天津举行,后迁北仓烈士陵园。

1975年4月5日清明节,蒋介石告别人世的这一天,除亲人外,他最终挂念的人就是张伯苓。因为此日是张伯苓的百年冥诞。

2.黄侃

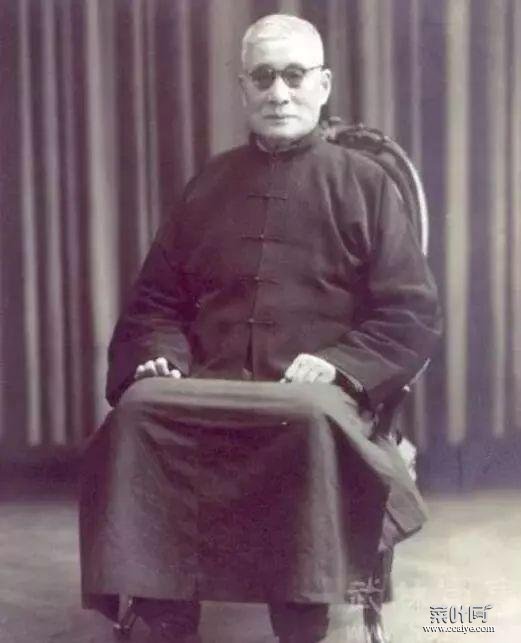

黄侃是语言文字学家、国学家。

1886年4月3日,成都城内金玉街三道会馆,四川盐茶道黄云鹄家里发生了一件大喜事,67岁的他又生了一个儿子。他原先生了四个儿子,结果夭折了三个,只剩下一位儿子黄乔年,而且已经35岁了。现在,他又老年得子,所以十分高兴。黄侃系庶出,其生母周氏原是黄家女仆,后被收为副室。

黄云鹄(1819—1898),湖北蕲春县青石镇大樟树村人,北宋时期黄庭坚十七代裔孙,咸丰三年癸丑科(1853年)进士,官至四川盐茶道,清廷二品大员,是晚清著名学者,一生著述甚丰,有多部著作传世。他主张“王子犯法与民同罪”,为官清廉正直,执法严谨,不畏强暴,被世人誉为“黄青天”。因不与当时官场同流合污,得罪了权贵,黄云鹄的官越做越小,最终辞官返籍,回湖北潜心经学、书法。为两湖、江汉、经心三个书院院长,是晚清重臣张之洞的密友。

黄侃在兄弟姊妹中排行第十,父母叫他“季生”“十子”,社会上称“黄十公子”。他自幼颖异,聪明过人。黄侃满周岁时,田氏和周氏商量,要测测孩子将来的志向,依当地习俗,办了个“抓周”。除家人外,黄云鹄还请了在成都的亲朋好友。客人聚齐后,田氏端出了托盘,里面盛有糖果、刀剑、笔砚、剪子、金银、布匹等,依次陈列,把托盘放在床上,然后将黄侃放在床的一角,全家人和来客均上前围观。黄侃瞪着乌黑的大眼睛,望着围观的人,时而笑笑,时而摇摇小手,在两位母亲的引导下,沿垫单爬向托盘,到了托盘前,他停了下来,望着父母笑了笑,在围观人的哄闹声中,黄侃的一只小手衬在垫单上,另一只小手抓向笔墨。见此,黄云鹄笑着说:“十子将来要伴笔墨生涯,黄家儒业根本当不会断绝。”

小黄侃天资聪颖。当年,年仅5岁的黄侃随父亲黄云鹄去成都武侯祠游玩,回家之后竟然将祠壁上的绝大部分楹联朗声背诵了下来,黄侃的这一举动令父亲欣喜万分又惊诧不已。父亲发现,黄侃的读书天赋好像是与生俱来的,他9岁时便能读《诗经》,日逾千言;10岁便已读完“四书五经”,被人称为“神童”。

有一年清明节,黄侃出南京郊外游览。郊野有许多扫墓者,一处坟墓地上,竟然有两姓后裔为争夺坟地而大打出手,死伤多人。

黄侃十分感慨,改写了南宋诗人高翥《清明》诗以嘲讽“逞勇斗狠”的孝子孝孙。高翥的原诗是:南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,碧血化成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

黄侃的改诗为:南北山头多墓田,清明打架各纷然。毡帽撕作黑蝴蝶,鼻血化成红杜鹃。日落死尸横冢上,夜归儿女哭灯前。人生有架须当打,不打何能到九泉。

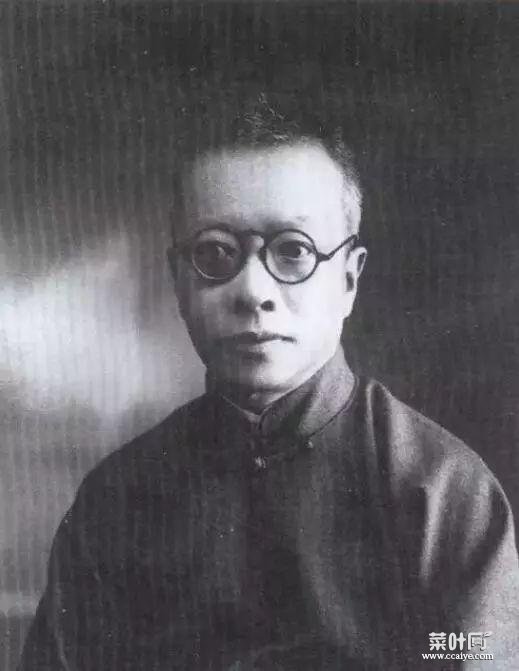

3.陈达

陈达是我国著名的社会学家、人口学家。1892年4月4日,他出生于杭州余杭县连坝塘乡里河村一个贫民家庭。陈达的父亲陈陞纶,母亲姚氏,都世代务农,不识字。

1899年,7岁的他在里河村的私塾读书。1905年,13岁的他入余杭县城刚创办的高等小学堂,无论寒暑,每天起早摸黑,步行十五六里赶到学校,得到校长姚仲寅的赏识。受其资助,于1910年以优异成绩在高小毕业,被保送到省城杭州府中学堂,跳班插入初二。

1910年,18岁的陈达和姚仲寅的女儿姚成(姚梧荪)结婚。1911年,陈达考入清华留美预备学校,1916年,陈达从该校毕业后赴美。先后毕业于美国的立德学院、哥伦比亚大学。1923年,31岁的他获得哥伦比亚大学哲学博士学位。

1956年“百花齐放,百家争鸣”的双百方针正式公布后,文化艺术和思想理论出现了新气象。

1957年初,一批社会学教授开始大胆地提出恢复社会学的建议。3月24日,劳动干部学校召开了座谈会,讨论陈达一篇关于人口问题论文的提纲。由此可见,陈达的科学研究工作又活跃起来了。4月5日,民盟中央主办的《争鸣》月刊邀请陈达等科学家开了一个座谈会。4月10日,《新建设》召集社会学问题座谈会,陈达等20多人参加了会议,费孝通主持了会议,讨论“关于开展社会学研究的几点意见”,着重谈了社会学的研究对象和内容问题。

《新建设》杂志原名《中国建设》,由一些知名民主人士创办,以团结学术工作者、促进新中国建设为宗旨。1947年创刊,1949年9月被国民党反动派查封。同年9月8日,《中国建设》改名为《新建设》复刊出版。费青任杂志编委会负责人,吴晗、费孝通、雷洁琼、钱伟长、钱端升等人任编委。为扩大杂志影响,编辑部工作人员将这期杂志直接送到全国政协会场,分发给每个委员。应吴晗之邀,毛主席为《新建设》题写了三幅刊名。