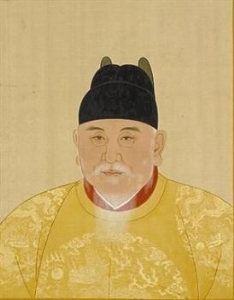

解析明太祖朱元璋的奇怪出生地:“龙兴凤阳”的传说

为什么数百年来人们对朱元璋的经历始终兴趣不减?因为他的经历实在是太神奇了,如果说近五百年后的美国总统的经历是“美国梦”的典型,那么朱元璋的经历的传奇色彩,则一点也不比这个美国总统逊色。

而在中国历史上,同为靠农民起义起家的枭雄,在他前面有过、,但陈胜、吴广在起义时毕竟还是个小头目,而且最终没有成功;另外,在他前面还有过,而刘邦起事时已经是泗水亭长,是一个小地方官;只有朱元璋,他什么都不是,“不阶尺土”,完全是靠自己的努力才取得了成功。

中国有一句老话,叫“轮流做,明年到我家”。

朱元璋靠自己的努力,成为不甘于命运安排、赤手空拳打天下的最成功的榜样。

在中国社会,朱元璋的人生际遇曾给过多少英雄豪杰以示,他以自己的成功向所有人再次演绎了历史的辩证法:“王侯将相,宁有种乎?” 最贫苦的农民和“普天之下,莫非王土”的皇帝、最的游方僧人和“,莫非王臣”的绝对皇权掌有者、最爱民恤苦的统治者和最残暴嗜杀的君主——这种种自相矛盾、反差极大的角色都集于朱元璋一身,那么,他究竟是怎样的一个皇帝、一个人呢? 再者,到底是什么成就了朱元璋?除了时势之外,朱元璋本人又有哪些过人之处?朱元璋雄才大略,而他的子孙却多有不肖。

尽管如此,他建立的大明皇朝却享祚二百七十七年,那么,朱元璋是怎样为大明皇朝奠定下如此坚实的统治基础的?我们先看朱元璋的出身。

网络配图 在的《翦胜野闻》中,他引用了朱元璋自己作的《世德碑》碑文,那上面是这样记载的:朱元璋这一宗族,出自金陵之句容,家住朱家巷,地属通德乡,其地就在现在江苏省南京市境内,朱元璋以上几代人都以农业为生。

按照记载,朱元璋五世祖叫朱仲八,娶,生了三个男孩。

老大叫朱六二,老二叫朱十二,最小的叫朱百六。

朱百六就是朱元璋的高祖,即四世祖。

其后,高祖朱百六娶,生有二子,长子朱四五,老二朱四九。

这个朱四九就是朱元璋的曾祖。

再往后,曾祖朱四九娶,生子初一、初二、初五、初十,共四人。

这个朱初一,就是朱元璋的祖父。

到朱初一这一辈,他娶了,生子二人,名字分别为五一、五四。

朱五四就是朱元璋的父亲。

初年,朱家在金陵句容,属于淘金户籍,按规定应该为官府淘金纳税。

但当地并不出产黄金,朱家要到别处买金向官府交纳赋税。

朱初一为官府赋役所困,便舍弃田庐,带着两个孩子迁到泗州盱眙县,就是现在江苏省淮河岸边的盱眙县。

朱初一在盱眙曾经置田置产,但朱初一死后家境日益败落,竟至无法为生。

这样,朱五一、朱五四兄弟二人就流落到五河,不久,五一带着全家迁到濠州钟离县东乡(今安徽省凤阳县境内)落户;五四一家则流落到灵璧、虹县,后来也追随五一到了钟离东乡。

朱五一娶,在盱眙生有朱重一、朱重二、朱重三;朱五四娶陈氏,在盱眙生有朱重四和一女。

到了钟离后,朱五一又生了朱重五,朱五四在灵璧又生了朱重六,在虹县生了朱重七和一个女儿。

朱五四迁往钟离之东乡后,又生了一个儿子,按排行叫做,这就是朱元璋,其时在天历元年九月十八日,按照公历推算,是公元1328年10月21日。

穷人家的孩子一个接一个地出生,添丁进口只会使生计更困难。

可以想象,当时朱元璋的出生不会给这个贫困的家庭带来太多喜悦,但是,因为后来成了皇帝,朱元璋本来平淡无奇的出身却由后人附会出许多来—— 一本叫做《天潢玉牒》的书是这样讲的:在朱元璋还没出生时,有一天,朱元璋的母亲陈氏在麦场坐着,这时候从西北方向来了一个道士,长着长胡子,头戴簪冠,身穿红服,手拿象简。

道士坐在麦场中,用象简在手中拨弄白丸。

陈氏好奇地问道:“这是什么东西?”道人回答说:“这是大丹。

你若要,给你一粒。

”陈氏用手接过大丹,一不留神,竟然情不自禁地把它吞了下去。

她吞下大丹后,那个道士却忽然不见了。

不久,陈氏就生了一个男孩,就是朱元璋。

传说朱元璋出生的时候,自东南飘来一股白气,贯穿房屋,奇特的香味弥漫在整个屋子里,历经一夜都没有散去。

另一本叫做《龙兴慈记》的书上说:朱元璋诞生时,本来位于路西的二郎神庙竟然搬了家,搬到路东数十步之外靠近河边的地方。

于是,他母亲就抱了新生儿到河中洗澡。

这时,水中忽然漂来了一方红罗,他母亲就拿这方红罗做了婴儿的襁褓。

后来,那漂来红罗的地方就被叫做“红罗障”。

这本书上还附会说:朱元璋诞生时,屋上红光烛天,於皇寺(后改称皇觉寺)僧人远远地望见了,都惊疑是发生了火灾。

第二天早晨一打听,才知道是有一个孩子出生了。

网络配图 很明显,《天潢玉牒》所说的近于荒诞——因为中国自古以来就有大圣人是因神奇受孕而生的说法。

《春秋公羊传》里说:“圣人皆无父,感天而应。

”但是,以今天的理性视角来看,这种种传说和附会都是经不起推敲的。

《龙兴慈记》里所说的使人想到朱元璋可能是出生在靠近河边的二郎庙,出生后只能在河水中洗浴。

他父母没有布给婴儿做衣裳,只能捡一块恰巧从河里漂过来的红布裹在身上。

至于朱元璋出生时是不是“白气贯室”、“红光烛天”,都已无从考证。

再者,《龙兴慈记》这本书的出版时间已经距离朱元璋出生的天历元年(1328年)有二百二十三年之久了,故事辗转相传,必定离事实越来越远。

显然,为了标榜自己是“君权神授”,增强自己统治的合法性,朝廷肯定是乐于传播这些神化朱元璋的传说的,就是在官方编的权威史书《明太祖实录》中,也记载有朱母神奇受孕、朱元璋出生时满室红光等异闻。

现存的《明太祖实录》曾经经过两次重修,其可靠程度也一直令人怀疑。

借天道神圣来吓唬百姓,加强权威,正是历代统治者常用的手法,官修的《》也记载了一些这样的故事,但是它也只是因循旧说而已。

关于朱元璋出生地在濠州钟离之东乡的说法,在明初是没有疑问的。

大臣危素根据朱元璋口述而写的《御制皇陵碑》上是这么记载的:“皇考五十,居钟离之东乡,而朕生焉。

” 但是朱元璋的出生地在明朝的各种传说中逐渐发生了歧异,形成了一种朱元璋生于泗州盱眙县的说法——二郎庙(也有说是土地庙的)、红罗障、跃龙冈等地名都可以一一在盱眙找到。

看来,不论是濠州钟离还是泗州盱眙,都想争得这份“龙兴之地”的光荣。

有一首叫《凤阳花鼓》的安徽民歌流传特别广,歌中唱道: 说凤阳,道凤阳, 凤阳是个好地方, 自从出了朱皇帝, 十年倒有九年荒…… 这歌词是说,朱皇帝生在凤阳。

那么,朱元璋到底是生在濠州钟离,还是生在泗州盱眙呢? 原来,在元朝,安丰路的濠州下辖钟离、定远、怀远三县,泗州则属于怀安路,泗州下辖五县:临淮、虹县、五河、盱眙、天长。

当时钟离、盱眙分属两州,不会混淆。

到了明朝,情况发生了变化,因为钟离出了皇帝,朱元璋要提高钟离的地位,于是就将钟离升为凤阳府(洪武七年,即1374年),而凤阳府下辖五州十三县,包括凤阳县、临淮县、怀远县、定远县、五河县及虹县等县,所辖五州中就有泗州,其下为盱眙、天长二县。

这样,在明朝,无论是濠州钟离,还是泗州盱眙,都属于凤阳府。

那么,说凤阳出了朱皇帝,无论是生在盱眙还是生在钟离,都没出凤阳府,都没说错。

网络配图 但是,这里有一个疑问,至今无法解释。

按朱元璋自己的说法,其父朱五四死时是六十四岁,朱元璋当时是十七岁,那么,朱元璋出生时其父就是四十七岁。

但朱元璋又说他父亲是五十岁时来到钟离东乡的,那么,他在朱元璋出生时就还没有来到钟离东乡,朱元璋的出生地也就不是那儿。

相反,如果确实像前面提到的几本书所记载的那样,朱元璋生于钟离东乡,那么,朱五四迁到这里时就不是五十岁,而应当是在他四十七岁以前。

究竟是朱元璋的记忆有问题,还是史官记载有误,已经难以考察了。

贫穷之家,生计维艰,颠沛流离,迁徙不定,记错了时间地点,或许是可能的。

但是,既然朱元璋的哥哥重六、重七都不是生在盱眙的,朱元璋就更不可能是在盱眙出生的了。

关于朱元璋的出生,各种版本的神化传说已经让人目不暇接,那么,自然而然地,关于朱家为什么会生出这样一个贵人来,又有这样的传说—— 泗州有一个杨家墩,墩下有土窝。

有一天,朱元璋的祖父在农作之余,躺在里面休息。

这时,有两个道士经过这里,其中一个师傅指着朱元璋的祖父卧的地方说:“如果一个人死后埋葬在这里,他的后代就会出天子。

”另一个道士——是前面说话的道士的徒弟——问道:“为什么呢?”那道士回答说:“此地气暖。

不信你拿枯枝栽种在这里,十天之内一定会长出树叶来。

” 这时,朱元璋的祖父突然从土窝里站起来,道士看见他很惊讶,于是问道:“刚才你听见我说的话了吗?”朱元璋的祖父假装耳聋,又是摆手,又是摇头,表示自己什么都不知道。

于是,道士在那里插了一段枯枝就离开了。

朱元璋的祖父把道士的话记在心里,一天天地等候着枯枝生叶。

十天过去了,那枯枝果然长出叶来。

但是朱元璋的祖父很有心计,他不愿让别人知道这里是块风水宝地,于是就把长出树叶的枯枝拔去,又另外插了一段枯枝。

又过了十天,两个道士再次来到土窝处,徒弟发现了插在地上的枯枝,诧异地问道:“为什么不生树叶呀?”师傅指着朱元璋的祖父说:“一定是被这个人拔去了。

”朱元璋的祖父看见瞒不住,就承认了。

道士说:“你有福,死以后应当埋葬于此,你家将会出天子。

”因此,朱元璋的祖父死后就被埋葬在那里。

下葬时,让人惊奇的事发生了:扒开的土自己壅起,成为坟堆。

这个杨家墩方圆丈许,现在还可以找到,至今不生草木,有兴趣的读者可以亲自去看看。

网络配图 根据历载和民间传说,朱元璋小时候是一个聪明的孩子,不过,一些关于他的传说也太神了—— 朱家在朱元璋出生后十年,又迁到了钟离之西乡,后又迁到太平乡县孤庄村。

关于朱元璋少年时的事儿,也有一些逸闻: 朱元璋小时候跟许多穷人家的孩子一样,靠替人放牛过活。

有一次,嘴实在太馋了,就把东家的牛犊给杀了,然后大伙儿一起把小牛煮熟吃了。

吃完以后怎么办呢,朱元璋想了个办法:他把吃剩的牛尾巴插进地里,骗东家说:“地开裂了,小牛陷进去了!”东家跑过去拽住牛尾巴,结果牛尾巴真的往地里钻了,东家见状,无可奈何地相信了朱元璋的话,没让他赔偿牛犊。

朱元璋跟放牛的小伙伴们在一起的时候,常常玩拜皇帝的游戏。

他们拿车辐板做皇冠,拿破的木板做笏,拿篮子做龙椅。

然后,大伙儿轮流做“皇帝”,坐上“龙椅”的人接受其他人的“朝拜”。

不过,奇怪的是,当其他人坐上篮子的时候,都坐不稳,没几下就摔下来了,而朱元璋坐上去的时候却稳稳当当的。

大伙儿见状,就服了朱元璋,就一起拿着“笏”参拜他。

从此以后,朱元璋在放牛娃中俨然成了小首领。

虽然这些传说不免有附会或神化的地方,但还是可以看出朱元璋小时候要比一般孩子聪明、顽皮。

朱五四夫妻,对这个叫重八的小儿子寄托了很大的希望,但望子成龙是个遥不可及的目标,如果他将来能够治点产业,过上吃得饱、穿得暖的小康生活,他们也就心满意足了。

朱元璋的母亲曾经对丈夫说:“人家说我们家要出贵人。

现在看来,我们家其他儿子混得都不怎么样,没什么产业,难道所谓的贵人,会是重八?” 对于一个封建皇帝来说,难能可贵的是朱元璋并不想掩饰他卑微的身世,他在《御制皇陵碑》中关于自己身世的坦白叙述正显现了他的胸襟,而这也是他留给子孙最宝贵的财富。

尽管朱元璋的子孙中出了很多不肖之人,明朝国祚还是延续了二百七十七年。

至于其中的原因,我们不难从朱元璋当年的叙述中找到蛛丝马迹。

中国人崇拜祖先,重视家世,喜欢把祖先的荣耀当作自己的荣耀,喜欢从祖先辉煌的历史中寻找成功的原因。

因此,中国人有修家谱的传统,而且喜欢在家谱中把自己的家族历史说得很久远、很辉煌。

历史上,许多血统并不高贵的皇帝在获得天下以后,也常常要拉一个显赫的古人作为自己的祖宗——获取皇位后,拉来太尉杨震做祖宗;唐高祖定鼎后,把自己的扯到了春秋时的身上。

网络配图 朱元璋做了皇帝后,也要追忆自己的祖上,同时不少人也对这个名不见经传、无根无据的人的家世产生了兴趣。

他们从情感上主观地认为,朱元璋一定有一个了不起的先祖。

于是,有人揣摩朱元璋的心理,一定要为朱元璋找一个了不起的先祖,以示其出身高贵。

他们找来找去,七拐八拐地找到了大儒。

朱熹是徽州(今江西婺源)婺源人,按照那时候的地域划分,与朱元璋算是大同乡了。

他在南宋历事四朝,曾任秘阁修撰,著有《四书集注》——有这样的大学问家兼高官作为祖上,朱氏家族就很有面子了。

但是,朱元璋对此很不以为然,他不愿意借别人来荣耀自己,也用不着找一个古代名人来给自己脸上贴金,他要把自己赤贫的身世原原本本地告诉世人和子孙,这显示了他超乎常人的自信心和博大的胸襟。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。