的败亡,其主要原因在于其政治黑暗,民族歧视和政治压迫政策。

元朝中期频繁更换,仅在1307年(大德十一年)至1333年(元统元年)就更换36个皇帝,在位都很短。

全由权臣摆弄下诏或颁布诏令。

皇帝成为傀儡,不能决策大事。

宫廷纷争连续不断,尔虞我诈时时出现。

再加上经济落后,广大人民处于水深火热之中,中原地区农民尤其悲惨,,其严重程度已达到再也不能忍受的地步。

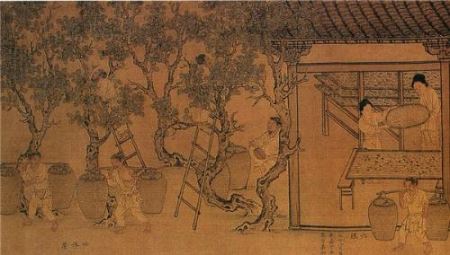

网络配图 这样,人民群众被迫起来反抗,农民举行起义,提出“驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”的口号,将矛头指向元朝。

元朝末期的妥欢帖睦尔在位较长。

他从1333年(元统元年)六月至1368年(至正二十八年)七月,共35年的时间,是处在农民起义军的进攻与元朝军的抗击时期。

可是,在这样长时间内元军之败,其原因不在将帅无能,士兵不勇,而是元朝政权不修政治,不兴经济,无休止的内部争权夺利,互相残杀的结果。

尤其顺帝是个昏君,朝令夕改,出尔反尔,不得从臣之心。

所以,宋王及地方势力首领,在危急时刻拒绝帝诏,不遣兵参战,造成。

无论哪个朝代,其被灭亡之帮,皆不外乎朝廷之腐败,群臣之相互争权夺利,互相残杀和君主之昏庸。

这也可说是一种国家灭亡的基本规律。

元朝在战略上麻木不仁,未进行有组织的反攻。

当中原地区各地的农民组织起来,举行起义,大反元朝时,朝廷仍在内部纷争,尔虞我诈,沉醉于酒色,耳不闻外界之动乱,更没有料到起义军会进而埋没元朝。

网络配图 甚至在各地农民起义军称帝、称王时,朝廷也无计议对策,不能采取战略措施,只是零星下诏,以地方军相抗击或镇 压罢了。

在战役上,各地元军没有有计划、有组织地实施联合作战,而是各自为战,如察罕帖木儿、李思齐各据一方,互不联合。

后来竟为互相争地盘而开战;秃坚帖木儿军,不但不联合作战,反而进入京城两次;漠北之阳翟王阿鲁浑帖木儿不受君命,还有夺顺帝之位的野心,这证明元军势力之衰弱,国败朝亡,已为时不远了。

元朝未能及时抓住农民起义军低潮之际,组织反攻;在战略上推动了时机。

1354年(至正十四年月日)九月,脱脱率领号称百万军,十一月围困高邮城,十分危急,将要投降,顺帝突然下诏,免其百万大军之统帅权,使张士诚得以。

这是元廷的大错误,其后果是使得百万大军溃散了,元军受到严重的挫伤,而各地农民军从低潮转入高潮。

网络配图 元军推动战略反攻的又一个时机是,1363年(至正二十三年)春,大林儿,间(离间)福通的失败和起义军互相攻击,如至正二十三春,张士诚杀刘福通,大宋红巾军亡;秋季,杀,天完及汉国一系列的红巾军败亡。

恰在此时,元军未能组织对朱元璋部反击,元朝反而出现军阀混战、宗王之争。

结果,元朝给了朱元璋北上灭亡的好机会和有利条件。

总的来说,元朝的快速灭亡,究其原因就是:一拒绝汉文化;二拒绝民族融合;三贪污腐败。

正因如此,元朝才快速的走向灭亡之路。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

曹丕称帝为什么不顺手杀掉汉献帝?不是不想而是不能

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

三百年才出的奇人为什么被帝王打断腿斩了头

古代形容某些奇人,常会说几百年才出一个。大也曾出过这样一个奇人,亲口说此人三百年才出一个,结果此人下场却极为凄惨,受尽毒刑之后被斩首。这个人在明朝历史中的知名度极低,知道他的人寥寥无几。他既不是什么名公巨卿,也不是什么沙场名将,只是明朝朝廷一个普通职员。但他有一项令人吃惊的特殊“才能”,这是这项“才能”激怒了。 话说明朝万历四十一年的殿试中,出了一个头名状元周延儒。当时周延儒年方二十一岁,就已经名震一时,由此开始了他的仕途生涯。到崇祯皇帝继位之后,在明朝朝廷混迹多年的周延儒,终于时来运转熬出了头,受到崇祯的赏识,把他视为当世奇才,由此踏上了人生的快车道,一路升迁青云直上,直至成为首辅大学士,相当于宰相的地位。 周延儒为人文采出众,聪明机敏,对明朝当时的危急形势,经常会有独到见解,崇祯对他深为倚重。到了崇祯十六年,清兵突破长城进入中原,在河北山东一带大肆烧杀劫掠,前锋甚至深入到沭阳。崇祯为此忧心忡忡。但当时连续十几年征战不休,能够统兵作战的将帅已经无人可用。崇祯急火攻心,嚷嚷着要御驾亲征。身为首辅的周延儒只得请求自己带兵出征,驱逐胡虏,为君分忧。 周延儒毕竟文人出身,一次战场没上过,对带兵打仗一窍不通,根本不敢与清兵接触。他带兵出征后,驻扎在通州,便一步也不敢走了,拖延时日,想等着清军自己退兵后,他就算交了差。但急性子的崇祯却连连催战,周延儒万般无奈,只得谎报军情敷衍塞责,明明一仗都没打,他却把一封又一封的告捷文书上报朝廷,可把崇祯高兴坏了。 谁知纸里包不住火,不久后真相被揭穿。崇祯龙颜大怒,大明生死存亡之际,首辅大学士居然畏敌如虎,还满纸谎言欺瞒皇帝,立即把他撤职下狱。朝中大臣,纷纷上书参奏。平日巴结依附周延儒的亲支近派,也跟着倒了大霉,一个个都被撤职查办,其中一个名叫吴昌时的人,引起了崇祯的注意。 吴昌时,时任吏部文选司郎中,是首辅周延儒的心腹亲信。别看此人职务不算高,能量却大的吓人。吴昌时为人精于钻营,为了功名利禄,千方百计不择手段。他背靠周延儒这棵大树,大肆结交朝廷文武大臣,关系网,连崇祯身边的宦官都有他的眼线。朝廷中的风吹草动,官吏任免出征打仗,吴昌时第一时间就能得知,他常常以此作为炫耀资本,自抬身价,人人都知道这个吴大人手眼通天,找他没有办不成的事。 仅仅刺探朝廷密事,就足以让崇祯火冒三丈,更为可气的是,吴昌时利用他的人脉,直接插手朝廷组织的考试,从中大发横财。他大肆收受考生金银,然后出面给主考官打通关节,竟然让目不识丁的文盲都荣登榜首,胡作非为。但平时人们慑于首辅周延儒的威势,无人敢管,如今周延儒倒了台,的吴昌时才被揭发出来。 崇祯皇帝,决定亲自出面审理吴昌时一案。这可是大明开国以来罕见之事,《明季北略》一书中,详细记述了审讯吴昌时过程。崇祯十六年七月二十五,崇祯召集文物群臣齐聚文华殿,和的人环绕两旁,气氛威严肃杀。吴昌时被带上来后,崇祯皇帝一声怒喝,责问他不法之事。 谁知这个吴昌时不仅狡黠诡诈,还颇有几分胆气,面对皇帝满不在乎毫无惧色,一口咬定都是旁人诬告,绝无此事。崇祯皇帝命招来证人对质,吴昌时依然口气强硬,甚至狂妄地说:“皇上一定要我承担此罪名,我岂敢违抗圣意。但若要我违心招供,却是万万不能。”崇祯见他如此强硬,忍无可忍,当即命令锦衣卫动用大刑。 谁知旁边那些惯于和稀泥的大臣们赶紧上前劝阻,声称在皇宫内廷用刑,有违惯例,建议交由三法司按正常程序审理。崇祯对朝廷上下官吏互相袒护之情了然于心,当即说道:“这种人神通广大,离了皇宫三尺之地,谁还能治得了他!”大臣们又说:“殿陛用刑,三百年未有之事。”崇祯当即怒喝道:“吴昌时这厮,也是三百年未有之人!”结果吴昌时当即被打断双腿胫骨,再也厉害不起来了,连声讨饶,当堂认罪。 三个月后,这个三百年才出一个的“奇人”,被崇祯皇帝下令拖到西市斩首示众。作恶多端的吴昌时得到应有的下场。不得不说,崇祯虽然不算明君,这件事还是办的很有水平,。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: