天命十一年(明天六年,1626年)八月十一日未时,金国英明汗寿终。

过了十二个时辰,十二日申时,四贝勒继位为汗,九月初一日在盛京(沈阳)大政殿举行大礼,三、众贝勒及文武官员设銮舆护卫,焚香奏乐,告天,行九拜礼毕,汗乃即位。

众贝勒文武官员向皇太极三叩首,奉为“天聪汗”,大赦、颁诏于国中,以第二年(1627年)为天聪元年。

《清太宗实录》卷1就此评述说:“是日,天气清明,日朗风静,国人皆欣欣然有喜色。

”似乎是国泰民安,,万民拥戴,四夷朝拜,皇太极威严无比,坐享锦绣江山之乐了。

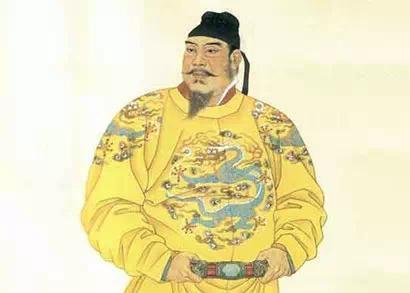

其实不然,皇太极此时虽然是非常高兴,几年以来梦寐以求的目标达到了,登上了汗之宝座,可以大有作为,但是,环顾左右,俯视金国,放眼周边各国,他难免忧心忡忡,卧不安枕。

首先,回想继位为汗的经过,就会令他甚为后怕。

他不是为汗父指定的嗣子,可以理所当然地登极为君,他又不是群臣拥戴恳请劝进,而是由诸贝勒根据汗父天命七年确定的八和硕贝勒共治国政制中“新汗由八贝勒任置”的规定,将他“任置”为汗。

而且说得更准确一些,他是被“任置”的。

天命七年(1622年)三月初三日,努尔哈赤下达长谕,宣布今后实行八和硕贝勒共治国政的制度,第一条就是八贝勒共议任置继人为国家之新汗,若新汗不听八贝勒之言,“不行善道”,则八贝勒共议后将其罢免,另行“任置”听八贝勒之话的“贤者”。

天命十一年(1626年)八月十一日努尔哈赤去世时,按贝勒而言,有代善、阿敏、、皇太极四位大贝勒,还有阿巴泰、德格类、额尔哈朗、、、、杜度、岳托、硕托、萨哈廉、十一位小贝勒、执政贝勒。

以旗主而论,代善是正红、镶红二旗之主,阿敏是镶蓝旗旗主,莽古尔泰主正蓝旗,皇太极系正白旗旗主,杜度领镶白旗,努尔哈赤自领正黄、镶黄二旗,分归阿济格、多铎袭承。

努尔哈赤虽然是在天命十一年(1626年)八月十一日未时去世的,但在此之前,他已病重难愈的消息早为贝勒、大臣知悉,尤其是八月初七日急召大福晋前往相晤,更使人们感到他已是命在旦夕了。

按照英明汗确立八和硕贝勒共治国政的要求,新汗不由汗父指定,而由八贝勒任置贤者为君。

这样一来,当时的四大贝勒、旗主贝勒、执政贝勒,都是可能成为新汗的候选人,他们对此不会置之不理袖手旁观,而一定会暗中盘算,密室商议,是乘机竞争谋为新汗,还是拥立合适之人?这个“合适之人”的含义,可以是从军国大局考虑,议立有为之主;也可以是从个人,从本旗利益出发,推举于己有利之人。

因此,有必要分析一下包括多尔衮三弟兄在内的八旗贝勒的势力和倾向。

先从四大贝勒说起。

大贝勒代善,是努尔哈赤第一个大福晋佟佳氏(名哈哈纳札青)之子,排行第二,二十三岁就与亲兄、叔叔舒尔哈齐统兵出征,以少胜多,大败乌拉,建立殊勋。

此后多次率军征战,军功累累,位列四大贝勒之首,并曾荣任了相当长时间的太子。

天命五年九月虽被废除“太子”,但仍系大贝勒,仍是仅次于汗父之下的权势最大之人,具体处理军政要务,身为正红、镶红二旗旗主。

而且他还有其他贝勒没有的优越条件,那就是他有几个的儿子和亲侄子。

代善有八子,天命末年长大成人能够统兵辖民的,有岳托、硕托、萨哈廉、瓦克达四人。

这四位台吉,都是英勇善战的猛将,很早就披挂甲胄,带领士卒,冲锋陷阵,屡败敌兵,尤以岳托、萨哈廉二人更为突出。

岳托是代善的长子,天命六年(1621年)正月,年仅13岁零9个月,便和二弟硕托参加了攻掠明奉集堡的战斗,击败明兵,立了第一功。

接着岳托又领兵从征,攻下沈阳、辽阳,再建功勋。

天命八年四月,以蒙古喀尔喀部扎鲁特贝勒昂安劫杀使臣,岳托奉命偕阿巴泰、德格类、斋桑古领兵往击,斩杀昂安父子,尽获其妻子部民牲畜。

天命十一年四月,岳托、硕托、萨哈廉随父代善等诸贝勒,攻打蒙古喀尔喀五部,大败敌兵,获人畜5万余。

岳托、萨哈廉还能文能武,聪睿过人,善于从大局出发,考虑处理军政大事。

早在天命六年,岳托就与汗祖父努尔哈赤、父代善及莽古尔泰、皇太极、德格类、济尔哈朗、阿济格等叔父伯父一起,对天焚香,盟誓和好,不开杀戒,成为当时后金八大贵族之一。

天命九年正月,后金与来归的蒙古恩格德尔额驸盟誓,二月与科尔沁部奥巴贝勒等盟誓,岳托、硕托、萨哈廉都是代表后金参与盟誓的“十固山执政贝勒”,可见这三位贝勒在后金国中政治地位之高。

代善的亲侄子杜度,也是国中的要人。

杜度之父褚英,是代善同母之兄,曾被汗父努尔哈赤立为嗣子,执掌军政大权,后因与父争权而被处死。

按照后金政局习俗,父死之后,其子一般跟随或依靠伯父叔父过活,实际上杜度弟兄也就是和代善联在一起,唯其马首是瞻。

杜度勇猛善战,早就领兵冲杀,转战四方,多建军功。

还在天命四年、五年(1619—1620年),朝鲜李民寏就了解到,杜度是八旗旗主之一。

这是一股相当强大的势力。

总加起来,代善系统的人丁最多,执政贝勒最多,其他贝勒难以与他抗衡。

因此,在天命十一年八月,八旗贝勒中,代善的势力最大,最有可能争取到汗位。

二贝勒阿敏,是镶蓝旗旗主,在建立后金过程中,军功累累,起了很大作用。

他的弟弟斋桑古、济尔哈朗,也是统军治政的“执政贝勒”。

虽然阿敏是努尔哈赤之侄,照说是不能继承汗位的,但此人素怀割地称君的野心,不愿甘为人下,在竞争汗位中,也是一个不能忽视的实力人物。

莽古尔泰,是努尔哈赤第二个大福晋之子,虽因生母被休,有所影响,但他是正蓝旗旗主,同母弟德格类也是有权有势的“执政贝勒”,而且此人生性鲁莽,易生事端,也有争当国君的愿望。

四贝勒皇太极,智勇双全,聪睿过人,善用权术,功勋卓著,主正白旗,岳托、济尔哈朗、斋桑古、德格类等贝勒,以及额尔德尼巴克什、乌尔古岱督堂八旗高级官将,都是他的党羽或好友,很有发展前途。

多尔衮与兄长阿济格、幼弟多铎,系此时后金国母大福晋乌拉那拉氏阿巴亥所生的皇子,辖有汗父自领的正黄、镶黄二旗,汗父还曾许诺再赐一旗,让多尔衮也成为“全旗之主”,仅就此事而言,已非常清楚地表明了努尔哈赤对阿巴亥、对多尔衮三弟兄是何等的宠爱。

一妻所生之子皆要赐予一旗,使他们都当上旗主贝勒,这是罕有的殊恩。

第一个大福晋佟佳氏哈哈纳札青,所生二子褚英、代善,固然都辖有足够编立一旗的人丁,但褚英于八旗定制(1615年)的前两年获罪监禁,只有代善一人才是正式的旗主贝勒。

第二个大福晋富察氏滚代,虽与汗夫,共创金国,所生二子又已长大成人,率兵出征,军功累累,但也只有莽古尔泰一人领有正蓝旗,德格类并没有当上旗主,仍屈居小贝勒行列。

多尔衮三弟兄,除阿济格略有战功外,多尔衮、多铎皆未成人,都是小孩,既无军功,又无政绩,居然已经辖有两旗,都被汗父封为“全旗之主”,这是空前的也是绝后的特殊恩宠。

既然汗父如此优遇,那么在诸贝勒考虑新君人选时,岂不是应该充分尊重汗父的意愿,对他们三弟兄予以优待,择一为君! 而且就以现领二旗来说,两个旗,60牛录,已超过了二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰和四贝勒皇太极,与大贝勒代善不相上下。

加之母亲贵为大金国母,又“有机变”,统一指挥,也很有竞争力的。

但其弱点是年龄太小,阿济格21岁,多尔衮13岁零10个月,多铎12岁半,很难与久历战阵、饱经政治风霜的年长诸兄比高低。

至于努尔哈赤其他儿子,如阿巴泰、阿拜、塔拜、汤古岱、巴布海、赖慕布、费扬古等,皆系侧福晋,庶妃所生,不是旗主,没有什么势力,进不了争夺汗位的圈子。

总之,比较有条件有力量夺汗位的,是三个集团,一是代善系统,二是皇太极集团,三是多尔衮三兄弟,而以代善势力最大、最有希望。

在这矛盾错综复杂、形势十分紧张、人心惶惶的时刻,大贝勒代善做出了人们想象不到的决定,宣布任立皇太极为新汗,一下子就把局势稳定下来了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

历史上唐代宗的皇后沈珍珠究竟是如何样的?

历史上的有两种显赫有名的身份,一个是被天下人所熟知的皇后身份,而另一个便是吴兴才女的身份。但就是这样一位才华和美貌兼得的才女,她的一生却是极其的充满坎坷和不顺,虽然她可能得到了宗的爱和心,但她却终究不是陪享受荣华富贵之人。 图片来源于网络 历史上的沈珍珠在没入宫之前,由于饱读诗书,能作诗弹琴,再加上相貌又生的水灵,所以在当地已经小有名气,虽然有人多次前来提亲,但心气高的沈珍珠并没有急着挑选把自己嫁出去。直到后来有一次,在位时期,她参加了皇宫中的一次选秀,也正是这件事情,开了她和两个人之间缘分的大门。但尽管历史上的沈珍珠和李豫之间非常恩爱,时间久了,李豫难免也会厌倦。爆发后,李豫作为皇室成员,又手握兵权,在平定叛乱的过程中立下了很大的功劳,顺理成章的成了东宫太子,但这时候的他却只是将沈珍珠从掖庭接到了洛阳,而不是皇宫。 历史上的沈珍珠在叛乱期间,和百姓一同吃苦,关押起来后丝毫没有一点因为自己皇室之妻就居功自傲,扭捏做作的姿态,受到了当时很多老百姓的称赞。但后来不久,带领叛军又一次将洛阳城攻陷,居住在此的沈珍珠从此便不知去向。尽管后来李豫和他的儿子,也就是下一位都在极力寻找沈珍珠,但仍然是渺无音信。这便是历史上沈珍珠最后的结局。 沈珍珠传奇 沈珍珠一直是历史上一位具有传奇色彩的女子,她原本是唐代宗李豫的妻子,但令人遗憾的是,她一生中却只与年轻的唐代宗共同患难过,等到他当上一代帝王后,沈珍珠便不知去向,从此失踪下落不明。而电视剧《沈珍珠传奇》便上演了关于沈珍珠和李豫之间的爱恨情愁。在这部电视剧中,沈珍珠的扮演者是施思。这也是一部非常有名的国语电视剧,当时一播出的时候,便在南方地区引起了强烈的反响。 图片来源于网络 在《沈珍珠传奇》这部电视剧中,主要介绍的是沈珍珠作为江南有名的吴兴的女儿,是如何通过宫中的一次选秀而与李豫相识,以及相识之后两个人在一起的恩爱生活。《沈珍珠传奇》中,关于沈珍珠这一人物的高潮部分是,在后来安史之乱爆发后,李豫去平定叛乱,而沈珍珠则被叛军关押起来,两个人之间开始了分离生活。直到平定叛乱有功的李豫被封为太子,好生活开始了,而李豫却没有将沈珍珠接回皇宫,而是仍然让她居住在洛阳。这也为后来沈珍珠的失踪埋下了伏笔。这件事让沈珍珠,直到后来叛军主要首领史思明再一次将洛阳攻陷,沈珍珠也便不知所踪。 关于安史之乱中沈珍珠和李豫之间的故事,是《沈珍珠传奇》电视剧中最跌宕起伏,也是最让人感慨唏嘘的部分。在沈珍珠失踪后,李豫开始在全天下寻找,并贴出告示重赏有功之人。直到后来两个人的孩子李适当上皇帝继续寻找,也没能找到沈珍珠的下落。这便是《沈珍珠传奇》的主要电视剧情节。 沈珍珠扮演者 沈珍珠是唐朝的一位女子,有着“吴兴才女”的称号。她和唐朝的皇帝唐代宗之间的故事,更使这位女子的名字在史书上留下了浓墨重彩的一笔。当前关于沈珍珠的电视剧主要有《沈珍珠传奇》和《大唐后妃传之珍珠传奇》两部作品。其中前者是国语版的,后者则是普通话,出演的演员基本也是大陆演员。那么这两部作品中,沈珍珠扮演者都是谁呢? 图片来源于网络 在《沈珍珠传奇》中,沈珍珠扮演者是施思,其本来的名字为雷秋思。是中国台湾著名的女演员。现在居住在香港,1953年出生。最早开始拍摄的一部作品是《血信符》。作为沈珍珠扮演者,施思不仅将沈珍珠的才华充分展现给了电视机前的观众,同样凭借相貌上的优势,施思更是将沈珍珠这个角色演的非常成功,无论是从神态还是动作以及人物的性格等等各方面,施思这位老演员作为沈珍珠的扮演者无疑都是非常优秀的。 在第二部《大唐后妃传之珍珠传奇》中,沈珍珠扮演者是中国大陆的一位著名女演员——。她是中央戏剧学院表演系的一位2002级的学生,现在在中国也是很有人气的女演员之一。曾经被公认为“中戏校花”的她,再加上独特的演技,作为沈珍珠扮演者无疑也是非常合适的。在曾经收视率爆高的《仙剑奇侠传三》中,唐嫣由于扮演了其中的紫萱这个角色,而在中国大陆走红,进入人们的视野。在这部电视剧中,作为沈珍珠的扮演者,唐嫣也是付出了很多心血,演的也非常好。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

风流皇帝乾隆听到是自己继位后,为什么哇的一声哭出来

不知道是不是因为特殊体质的遗传,帝王之死大多干脆利落,很少有拖泥带水缠绵病榻者。 、、、这四代,死前都没有什么征兆。 从“偶染微恙”到撒手人寰,短则三天,长不过一周。 因此,嗣皇帝的诏书中往往有“忽遭大故”“闻之惊恸”之语。 不过四人相比,雍正的死相比其他人,还是更为突然了些。 雍正十三年(1735年)八月二十二日晚上十点左右,大学士张廷玉刚刚就寝,突然被一阵急剧的敲门声惊醒。 的前来传旨,召他火速入宫。 张廷玉一边向圆明园“疾趋”,一边心中惶惶不安。白天刚刚见过皇帝,怎么这么晚又宣召? 从西南门进入圆明园来到寝宫,他惊讶地看到,躺在大床上,已经两目紧闭,呼吸微弱,不认识人了。 张廷玉在回忆录中说自己当时的反应是“惊骇欲绝”。 雍正今年不过58岁,年龄并不算老。前两天,也就是八月二十日,皇帝身体确实有些不爽快,不过仍然办事如常。 虽然二十二日,病情加重了些,但仍然能接见大臣,处理政务,何以这么快就陷入弥留状态? 太医进药无效,拖到二十三日子时,在大家的惶惶无措中,雍正去世了。《张廷玉年谱·雍正十三年》 对于雍正的去世,后人产生了种种推测,其中最荒诞不经的说法当然是飞剑取首级。 不过当代史学家比较一致的结论是,雍正的暴亡是服用丹药所致。 作为清代帝王中最有个性的一个,雍正的为人行事多有离经叛道之处。 他精研佛法又迷信方术,对道教的丹药理论十分感兴趣,平时爱吃丹药“即济丹”,还经常把它赐给自己的亲信大臣。 他在后宫之中养了几位道士,他们的任务就是为雍正提炼能令他增强精力、延年益寿的“仙丹”。 《雍正传》虽然正史不敢记载,但考究诸多种史料档案,原本没有致命大病的他,应该确系。 在道士的劝说下服用了含有剧毒的“丹药”而提前离开了人世。 最有力的证据是雍正死后第三天,就将宫中那些炼丹的道士全部扫地出门。(《实录》) 雍正去世如此仓促,以至于没来得及留下任何遗诏。谁都知道在此情况下,最重要的事当然是确定新君。 和弘昼此时忙于大声哭号,宣布谁是新君这件事必须由大臣们来完成。 为了避免康熙晚年的悲剧,雍正发明了“秘密立储”之制。 早在雍正元年(1723年)八月十七日,他就亲书密旨,藏于“正大光明”匾之后。群龙无首之际,还是的张廷玉先镇定下来。 作为雍正帝的亲信,他知道雍正秘密立储的全过程。 在年谱中,他回忆说:“我和鄂尔泰对聚集在寝宫的王公大臣们说: 大行皇帝生前写有传位密诏,曾让我们二人看过。现在最紧要的事就是要找到密诏。 大家说是。于是命令总管太监去找。总管太监说:这件事皇上没有和我们说过,不知道密诏藏在哪儿。 张廷玉说:大行皇帝当日密封的文件,应该也不会多。你就找外面用黄纸封着,背后写一个‘封’字的小盒,应该就是。 一小会儿,太监把密诏找到了。王公大臣们共同捧到灯下宣读。 雍正的遗诏原文如下: 宝亲王皇四子弘历秉性仁慈,居心孝友,圣祖皇考于诸孙之中最为钟爱,抚养宫中,恩逾常格。 雍正元年八月间,朕于乾清宫召诸王满汉大臣入见,面谕以建储一事,亲书谕旨,加以密封,收藏于乾清宫最高之处。 即立弘历为皇太子之旨也。其后仍封亲王者,盖令备位藩封,谙习政事,以增广识见,今既遭大事,著继朕登极,即皇帝位。 张廷玉在《年谱》中回忆说:“新皇帝乾隆听到是自己继承大位后,立刻伏地大哭良久,王公大臣再三劝解,新皇帝仍不起来。” 弘历的痛哭是真情实意,痛快淋漓。虽然早就猜到自己将是大清帝国的继承人,但对父亲的死他确实毫无准备。 他早已作好40岁甚至50岁继位的心理准备,因为看起来他的储君生涯将是一场无比漫长的耐力竞赛。 没想到父亲的寿命比祖父短了11年,去世时年仅58岁,使自己得以在25岁的盛年位登大宝。 弘历不能不为自己的幸运庆幸。 回顾整个中国历史,在帝位交接那一刻,曾经出现过多少云谲波诡,明枪暗箭。 大清开国以来,5位皇帝登位,都经过了激烈的斗争,几乎每一代都是剑拔弩张,甚至腥风血雨。 只有自己的继位过程,光明正大,水到渠成,没有一丝波澜。命运对自己实在是太慷慨了。 不过作为一个情商极高的人,弘历绝不会泄露心中的任何一丝兴奋。他迅速调动起全部精神,投入到“孝子”角色中去。 大行皇帝的丧事进行得迅速而周到。 《清高宗实录》记载,新君对于丧礼上孝子的所有规定动作,都演出得十分尽力,十分到位,十分令人感动: 大殓之际,他“痛哭失声,擗踊无数,就是说无数次挣扎跳跃,拦着不让人盖上棺材。 从头一天夜半到第二天日暮,皇上哀恸深切,哭不停声,一整天水浆不进,群臣伏地环跪,恳请皇上节哀。 皇上,左右都感动哭泣,弗敢仰视。 按礼制要求,大行皇帝(刚刚死去的皇帝)皇舆回紫禁城时,嗣皇帝应该在乾清门内迎接。 然而弘历不同意这样做,他坚持要亲自全程护送皇舆回宫。 大臣们当然不能同意这有违成例的做法,为此弘历宣谕大臣说:“若在乾清门内迎接,心实不忍,王大臣等不必固请,俾得稍尽此心。 《清高宗实录》记载,在护送大行皇帝皇舆回宫的一路之上,弘历“哭不停声”。 进入乾清门前一刻,他又传谕,不以新皇帝身份直接由乾清门入,而要由内右门入,以示对刚刚死去的老皇帝的尊重。 换做其他任何一个孝子也不可能把这些细节做得更到位了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: