大概是因为父亲在位恰好13年,以是登位之初,就对13这个数字抱有不祥的预期。

他说:“朕御极之初,尝意至十三年时,国家必有拂意之事,非计料所及者。

”(《实录》) 历史偶然候便是这么巧合。

乾隆这个稀罕的预感竟然丝毫不差地实现了。

这一年,乾隆遇到了两件“大不快意”的事,一件是金川战争举行到最困难的时间,面对小小顽敌清军进退维谷,政府面子丢尽;另一件是孝贤皇后去世。

外貌上看,起居仍按常度,彷佛皇后的去世没有影响大清帝国的运转。

真相上,古往今来,险些没有哪个皇后之丧引起过国家这样大的变故。

在看来,要有效拜托他的悲痛,唯一的要领便是为皇后办理一个风景隆重的葬礼,这样才气配得上皇后在二心目中的职位地方。

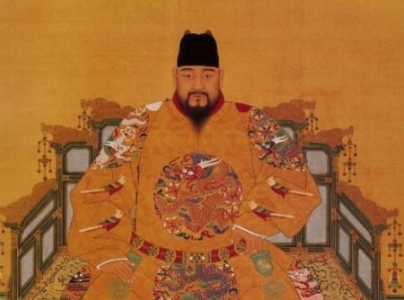

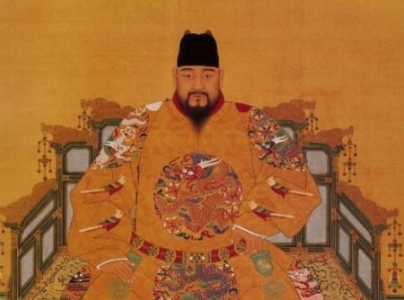

网络配图 然而,皇后的去世,对皇帝和对别人具有完全差别的意义,其他人很难感同身受皇帝的悲伤。

对朝中大臣们来说,皇后的丧事对他们不外意味着例行公事地完成丧礼礼仪,对各地疆臣来说,也不外是给皇帝写一封表达悲伤的奏折罢了。

这是国朝百余年来的定例,谁也没有推测这一变乱会演变成一场天下政界的灾祸。

在葬礼办理进程中,懒惰怠惰的官僚体系反复出现一些漫不经心的错误。

皇后去世一个月后,皇帝阅看翰林院所制的皇后册文,发明满文译文中将“皇妣”一词不警惕译成了“先”,这一小小不合错误让皇帝勃然震怒,下令把办理翰林院的刑部尚书阿克敦交刑部治罪。

刑部见皇帝大怒,推测皇帝生理,从重判为绞监候。

不料暴怒的皇帝居然认为判得还不够重,乃至因此认为刑部官员保护原尚书,将刑部全部官员都划一免职,将阿克敦判为斩监候,秋后处决。

消息传出,天下官员都大惊忘形。

然而各人的震惊刚刚开了个头。

丧偶悲伤中的皇帝事事横挑鼻子竖挑眼。

五月间,因为皇帝认为皇后的册宝制造得不够良好,“甚属粗陋”,配不上皇后的高贵,把工部全堂问罪。

又因为祭礼所用的桌子不够干净,把光禄寺紧张官员划一降职。

因为册谥皇后时礼仪出现小小马虎,礼部尚书也被降级。

事情到此远远没有制止。

清制辫发,十天半月就要理发一次。

按旧习,帝后之丧,官员们在一百天内不能剃发,以表现本身笃志悲伤,顾不上摒挡本身的仪表。

不外,这只是一种不行文的风尚,大清会典中并无记录,开国日久,一些满族官员对此也已不甚明白。

十多年前,皇帝去世时,许多官员百日内剃发,朝廷并没有追究责任。

因此,皇后之丧中,许多人也剃了头。

皇帝发明之后,大动怒气,认为这一是证明官员们对已故皇后“大不敬”,心中无悲伤之情;二是证廷纲纪不振,百年成法开始被破坏。

一开始,他想把几个理发官员划一处去世,末了深入观察之下,他发明理发的人着实太多,险些无省不有,才不得不轻判。

但对付江南河道总督周学健这样的一品高官居然也理发,他却无法容忍。

震怒之下,他赐周学健及另一个违制理发的湖广总督塞楞额自尽,湖南巡抚、湖北巡抚因此免职。

网络配图 对付本身的孩子他也看不顺眼。

当他发明皇长子永璜和皇三子永璋在皇后的丧礼上体现得不够悲伤时,立刻大发雷霆指责说:“今遇此大事,大阿哥竟茫然无措,于孝道礼仪,未克尽处甚多。

”皇三子“于人子之道毫不能尽”。

为此他乃至果然宣布:“此二人断不行承继大统……伊等云云不孝,朕以父子之情,不忍杀伊等,伊等当知保全之恩,安分度日!”并请诸王、大臣共鉴,他绝不食言。

永璜与永璋因为这次变乱,失去了竞争皇位的机遇。

对两个小孩子云云地痛骂,表现出皇帝正处于某种生理失常的状态。

他盼望全部人都明白他的痛楚,他不明确天都塌下来了,为什么另有那么多人寂静无事? 皇后之丧风波中受处分的官员,从大学士、总督、尚书、巡抚到基层官员,不下百名。

政界莫名其妙刮起了一场破坏力巨大的风暴。

全部的官员都对皇帝:原来在他们心目中一个温和儒雅、宽厚仁慈、自制力极强的君主,竟然另有这样、任性纵情、狠毒淡漠的一壁,看来他们对皇帝着实是太不相识了。

看来这个人私家终究是的儿子,雍正的酷烈无情,他一丝不少地承继下来了。

后人回顾历史,发现乾隆十三年是乾隆一生政治的一大转动点。

“乾隆十三、十四年间,为高宗平生的第一变,由寅畏警惕,齐备务从宽大而一变为生杀予夺,逞情而为。

”(高阳《清朝的皇帝》)网络配图 从外貌上看,这是一个鳏夫因为丧偶而导致的生理失常变乱。

生理学家说,处于丧偶期的人,最容易出现人际干系不和谐,常无故指责别人。

他们盼望全部人都能领会明白他的痛楚,总以为别人对他的体贴同情不够。

当人们不能明白或感想讨厌时,他们的感情就会出现猛烈的颠簸。

皇帝在非常悲伤中,无法控制本身,不加控制地释放本身心田的狂暴和愤恨,才造成了这样的场合场面。

但是从另一个角度看,这场风暴实际上也是皇帝对官僚集团克制多年的不满的一次总发作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:谁是三国历史上最善于自保的人?

人活到这个世界上很不容易,除了应付天灾,还要应付人祸。战乱年代,一将功成万骨枯,好多人都成了炮灰。也有的人喜欢做高官,哪知道伴君如伴虎,尤其是古代君主,转眼无情,翻手为云覆手为雨,功臣也难做呀。 说到战乱年代,就不能不提到,那是个大开大合的时代,群雄辈出。比如重用了不少贤才,甚至敌营里的也曾受到曹操赏识后代。不过因为政治的需要,也除掉了很多政敌,你像、崔琰,甚至借刀杀了狂妄的。乱世之中想要建功立业又能自保的人,不是太多,看起来这样的人要么畏首畏尾,要么裹足不前。不过三国历史上却贡献了两个大师级的自保人物。 第一个就是,贾诩不是最早投靠曹操的人,却是曹操手下最著名的谋士之一。这个人很有智慧,当年曾在李傕郭汜下效力,那时候李傕郭汜因为被杀乱作一团,是贾诩一席话,乱了长安,惊扰了天下。贾诩从此崭露头角,可惜在李傕郭汜手下亲眼目睹二人的暴行,于是设法保护。后来辞别李傕郭汜投身南阳,帮助张绣曾打败过曹操,后来又劝张绣向曹操投降。他的理由是曹操虽然表面上比弱,可这个人有远大志向,今后袁绍一定不是对手。张绣投奔曹操,后来和曹操接为,贾诩更厉害,被曹操倚为肱骨之臣,这个人帮助曹操打了很多胜仗,甚至灭荆州火烧赤壁前的时候,奉劝曹操要与民生息,不要冒然进军,如果曹操听了此人的话语,有可能三国的历史会重新改写。 贾诩自保有三件事: 其一,小时候被乱兵捉到的时候,说自己是太尉段煨的外甥,结果吓得一窝子小土匪好吃好喝好款待。 其二,奉劝张绣投降曹操,张绣投降了,自己也跟着投降。如果没有这个眼力,张绣战死,自己也难免一死,皮之不存,毛将焉附。 其三,建国后,贾诩官居太尉,可是自己的儿女从不与贵族接亲,始终保持谦恭谨慎的做人态度,因为乱世中,如果看不清方向,很可能功亏一篑。 说到贾诩的善于自保,还有一个谋士自我保护的能力也是一流的。此人叫做,是曹操的军师。荀攸小时候很聪明,十三岁的时候,他的祖父荀昙去世,过去荀昙手下一个叫张权的官吏,主动找来要求为荀昙守墓。荀攸对叔父荀衢说:“这个人脸上的神色反常,我猜他是做了什么奸猾的事情!”荀衢趁着晚上睡觉的时候趁机盘问,果然张权是因杀了人,逃亡在外,想以守墓隐藏自身。从此人们对荀攸另眼相待。 荀攸为曹操立下赫赫战功,曾出了二十条奇妙计策帮助曹操打败对手。不过谋臣也有悲催的下场。比如、等人。荀攸善于自保。晚年,当叔父荀彧不支持曹操做魏公被曹操害死时,荀攸心里虽然也不主张,可表面上却支持。荀攸明白,这虽然是臣下董昭等人的意思,其实却是曹操的意思。于是极力赞成。因此曹操后来非常器重荀攸,并且让太子曹丕对荀攸大礼参拜。荀攸曾经生病,曹丕前去慰问,独自在床下礼拜,他受到特别尊敬就是这样。曹操每每称赞他说:“公达外愚内智,外怯内勇,外弱内强;不炫耀自己的长处,不夸大自己的功劳;他的内智别人可以达到,他的外愚别人却达不到,即使是颜子、宁武也赶不上他。” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析历史上三姓家奴吕布与貂蝉的真实结局究竟如何?

简介,说到,就必须提到中国之貂蝉。貂蝉真实模样如何?众所周知,三国中“戏貂蝉”是一段非常精彩的桥段。吕布与貂蝉的结局如何?吕布失败后,关于美女貂蝉的下落也同样是人们关心的一个话题,貂蝉的结局到底是怎样的呢?貂蝉究竟情归何处呢?貂蝉怎么死的? 图片来源于网络 貂蝉是《》中最为重要的一位女性形象,其善歌舞,色伎俱佳,虽无更多的过人之处,但却凭借自己的美貌在诸侯争霸的战乱年代,辗转于各诸侯之间。《三国演义》作者罗贯中分别用两首诗歌来赞叹貂蝉的歌舞双绝,有词赞之曰:“原是昭阳宫里人,惊鸿宛转掌中身,只疑飞过洞庭春。按彻梁州莲步稳,好花风袅一枝新,画堂香暖不胜春。” 又诗曰:“红牙摧拍燕飞忙,一片行云到画堂。眉黛促成游子恨,脸容初断故人肠。榆钱不买千金笑,柳带何须百宝妆。舞罢隔帘偷目送,不知谁是。”面对貂蝉的美貌,更是称赏不已。当然,貂蝉的美貌已无须多言,名列四大美女的她素有“闭月”之称,意为月亮的光芒也不及她的美丽,而从貂蝉的事迹来看,她更是深明大义、机智过人,实在是演义中最为光辉的人物形象之一。作为三国历史中最为闻名的女子,貂蝉的事迹却在史书中少之又少。鲁迅先生在所著的《小说旧闻钞》中说:“有一本失传的《汉书通志》记载:未得志时,先诱董卓,进貂蝉以惑其君。” 如此说来,竟是曹操把貂蝉献给董卓的,但是根据曹操的为人以及其后他对董卓的行为来看,这个说法是不可信的。不过,现在较为流行的一种观点认为,历史上其实并无貂蝉其人,貂蝉的形象完全是后人虚构出来的,而且这种说法也得到了三国史和《三国演义》研究界多数学者的共识。因为在《》、《》这样的史书当中并没有提到貂蝉的字眼,只有区区一句话还有些许貂蝉的影子,即“布与卓侍婢私通,恐事发觉,心不自安”。在《三国志·魏书·吕布臧洪传》的全篇中连名没有,只是称其为“卓侍婢”。 图片来源于网络 也没有交代容貌、身家、来历等信息,更是没有交代与吕布、董卓之间的决裂有何关系。“长安兵变”之后,这位绝世美女的下落也同样成为了一个谜团,让人捉摸不定,更多的人仍在关心着貂蝉其后的命运。不过可惜的是,作者罗贯中也没有把她的结局交代清楚就草草了事了。只是在第十九回“下邳城曹操鏖兵,白门楼吕布殒命”中,吕布将要败亡之前,貂蝉有过短暂的出场,劝诫吕布“将军与妾作主,勿轻身自出”。 吕布放弃了的妙计,被擒身亡。原本那个深明大义、侠肝义胆的貂蝉似乎随着连年的征战已经被磨去了原有的棱角,变得碌碌无为,了。吕布死后,罗贯中没有再向读者介绍貂蝉此后何去何从,也许是被好色的曹操,也许是同吕布一样被处死。罗贯中的这一疏忽竟成了一个让后人不解的千古谜案。 在民间,关于美女貂蝉的下落存在着“惨死”和“善终”两大系列。“惨死”系列里面有三种不同的版本,第一个版本是昆剧《斩貂》中描述吕布在白门楼被曹操斩首,他的妻子貂蝉被转送给了,但关羽拒绝接受这位带有污点的女子,恐其、,唯有一死才能保全其名节,于是乘夜传唤貂蝉入帐,拔剑痛斩美人于灯下。第二个版本出自明剧《关公与貂蝉》,剧中貂蝉向关羽痛诉内心的冤屈,并详细讲述了自己施展美人计为汉室锄奸的经历,以此赢得了关羽的爱慕与景仰。但是关羽最终决定为复兴汉室而献身,貂蝉也只好怀着满腔柔情自刎,以死来证明自身的政治贞操。 图片来源于网络 第三个版本讲述的是貂蝉在关羽的庇护下逃走,削发为尼,但曹操派人追捕。为了不使关羽等人难做,貂蝉毅然拔剑身亡,一缕幽怨的香魂,随着国家大义而去。“善终”系列也同样有三个版本。第一个版本是貂蝉最终出家为尼,并以佚名的方式写下了杂剧《锦云堂暗定连环计》,以此向世人表明自己的政治贡献,最终在尼姑庵里。第二个版本则是说关羽没有贪恋女色,而是护送貂蝉回到其故乡木耳村。貂蝉则是一直守节未嫁,最终被乡人建庙祭奠。第三个版本称貂蝉被关羽纳为小妾,并送往成都定居,但是关羽却没有想到自己最后竟是兵败身死,而可怜的貂蝉从此流落于蜀中,成了一名村妇而已。 总之,关于“貂蝉”其人,在正史的记载中是非常模糊的,仅仅是一个若明若暗的影子而已。其下落究竟如何,至今已经很难考证。但我们可以根据情理来推断一下:董卓死后,貂蝉落入了吕布之手,吕布败亡后,她又辗转到曹操手中。尽管这些都没有史书的记载,但也是合乎逻辑的。至于她的最后下场如何,由于史书绝无记载,便是一个千古之谜了。我们也可以做一个合理的推断,不外乎有两种可能性:一种可能,是在曹操宫中了却余生。吕布败亡12年后,即建安十五年(210年),曹操在邺城修建,纳诸伎于其上,习演歌舞,或许“貂蝉”应该也包括在内吧。另一种可能就是在残酷的战争环境中,貂蝉作为一个随军的弱女子,随时随地都有生命危险,不知何时就已经了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: