古代,清代帝王去猎场狩猎为什么不带内衣内裤?

清代皇帝服饰可分为礼服、吉服、常服、行服、雨服、戎服和便服七大类,皇后服饰分为礼服、吉服、常服和便服四大类。

康熙 明黄色缎绣云龙貂镶海龙皮朝袍 帝后服饰七大类中,有两类(行服和戎服)仅限于男性,它们均带有明显的特色。

行服适用于清代皇帝外出巡行、狩猎,包括行冠、行袍、行褂、行裳和行带五部分。

行褂穿于行袍之外,下身系行裳,腰间系行带,行袍的形制与常袍类似:圆领、马蹄袖、上衣下裳、直身袍,只是长度上比常袍短了1/10。

为了方便骑马出行,行服右侧前下襟裁下一尺见方的一幅,为单独的一片,用纽扣与袍相连接。

骑马时将右前下襟撩开系上,方便上下马鞍,不骑马则将这单独的右襟系于袍上,构成一件完整的行袍。

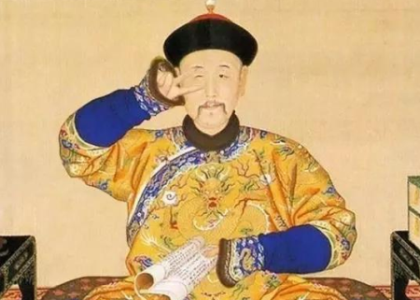

清代皇帝大规模的巡幸活动始于康熙,在位61年时间里,康熙身着行服到全国各地巡察多达一百五六十次,尤以南巡江浙和北巡塞外影响最大。

藏于故宫博物院的清康熙帝大红妆花缎行服袍为故宫藏康熙行服袍中精品之一。

按清制,清代皇帝行服袍应以素色或暗花定制,此袍却以大红彩织妆花缎为匹料,出乎意料,其内絮薄绵,为康熙年轻时于秋冬时节外出巡行所穿。

相传当年常着行服褂迎接征战凯旋的将士,故清代皇帝御用行服褂又称“得胜褂”。

不同于清代马褂,“得胜褂”衣袖稍显短、窄,衣身较短,便于飞身上马。

行裳系于腿上是为了保护腿部在骑马时不致磨伤,质地为耐磨的毛织物或较为轻薄的皮毛、皮板。

藏于故宫的清帝梅花鹿皮行裳,罕见的以两张小梅花鹿皮拼接而成,花纹左右完美对称,尤为珍贵。

要知道,即便在雍正朝,能找到如此绝配的梅花鹿皮也十分难得,行裳上系黄纸签墨书“用不得”,想必节俭的四爷舍不得用它,只想将其当作艺术品好好观摩。

行服带相当于现在的多功能野外生活包,里面放有装食品的荷包、防身或食肉用的鞘刀、取火用的火镰、辨识方向的指南针等,后来随着皇帝着行服机会越来越少,行带实用功能下降,慢慢成为装饰性物品。

检阅军队时,皇帝须着戎服(又称大阅甲),由上衣下裳(分左右两块)、左右护肩、左右护腋、左右袖、前挡和左挡十一部分组成,大面积用金,借以凸显的效果。

造办处,是清代制造皇家御用品的专门机构,于康熙年间成立,营运至一九二四年。

造办处由皇帝特派的大臣管理,先后设有六十多个专业作坊,与皇室的起居息息相关。

除制造、修缮、收藏御用品外,还参与装修陈设、舆图(地图)绘制、兵工制造、贡品收发、罚没处置以及洋人管理等事宜,是宫中具有实权的特殊机构。

清代的造办体系分别设有两个机构,一个是位于紫禁城养心殿的专供宫中用度的“养心殿造办处”,另一个是设于内务府北侧的“内务府造办处”,又称“匠作处”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

6岁登基的同治帝王 为什么死后5年才入葬?

网络配图 “同治皇帝”是皇帝的长子,其生母懿嫔就是后来声势显赫的统治中国达48年之久的皇。

载淳6岁即皇帝位,因年幼由、慈禧两太后垂帘听政。

载淳18岁开始亲政,第二年就因患天花龙驭上宾了,年仅19岁。

载淳死后75天,他的皇后阿鲁特氏也命赴黄泉,追随她的夫君去了,年仅22岁。

五年三月二十六日,这对恩爱小夫妻双双载入了惠陵地宫。

为什么载淳死后5年才入葬呢?原来载淳并没有像他们列祖列宗那样,在即位后就相度万年吉地,营建陵地,载淳驾崩后,慈禧才不得不派人为他卜择万年吉地,被派出的相度大臣有恭亲王奕欣、醇亲王奕譞、左都御史魁龄、户部侍郎荣禄、内阁学士翁同和。

他们带领精通风水的官员在东西两陵卜择。

光绪元年二月二十二日正式确定东陵界内的双山峪为载淳惠陵的陵址,任命一选、魁龄、荣禄、翁同和为承修大臣。

网络配图 惠陵工程于光绪元年三月十二日破土,同年八月初三日兴工,经过3年的紧张施工,于光绪四年九月全工告竣,好用白银435.9万两。

坐北朝南,背靠青山,前朝金星山,地势宽平,土质优良,环境幽静。

特别值得称道的是慧陵所用的木资料均为质地坚硬的铜铁木。

素有“铜梁铁柱”之称。

但令人遗憾的是,惠陵是清东陵5座皇帝陵中惟一未设石像生的陵寝。

为什么惠陵不建石像生?是因为载淳在位时间短吗?不是。

因为他父亲咸丰皇帝在位11年,比他还短,而定陵却建了石像生。

是因为他太短命了吗?也不是。

因为历代陵制,石像生与享年均无关系。

根据清宫档案记载,惠陵的最初设计方案中曾设有5对石像生,神路与孝陵相接。

承修大臣在光绪元年二月底已将设计的陵寝图样呈送给两宫皇太后,并得到了钦准。

未想到刚过一个多月,四月初七日两宫皇太后突然降下了懿旨,裁掉石像生,神路不与孝陵相接。

俗话说“君无戏言”, 皇太后为什么突然改变主意了呢?网络配图 笔者认为,很可能是为了节省建陵费用。

当年始建的景陵、的泰陵时,均未色石像生。

帝的木令不仅未设石像生,而且神道也不与泰陵相接。

这表明石像生可设可不设,神路与主陵可接可不接。

清朝到了光绪年间,清政府财政紧张,国库空虚,光绪元年,慈安陵和慈禧陵已开工两年,正处于关键时刻。

同治帝停灵待葬正在大丧期间。

阿鲁特皇后刚刚宾天,正在大办丧事。

耗银似水,使清政府财政。

仅裁撤通向孝陵的神路一项就可省银20万两,加上裁掉石像生一项,其银数更为可观,这对于缓解清政府紧张的财政,无疑会起到巨大作用。

两宫皇太后是否出于这种考虑呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明熹宗身为帝王为什么却喜欢挖人祖坟?

平民有许多迷信讲究,就更多“避讳”。

图片来源于网络 我们知道,定都北京后,建设了许多今天看来依旧是标志性的建筑物。

北京前门就是其中之一。

前门是“正阳门”的俗称。

当年内城有九道门,其中正阳门是只有皇上才走的门。

传说因为皇上自称为,所以认为如果门字上带钩,会刮掉龙麟、勾掉运气,故而十分避讳,所以下旨要求“正阳门”门匾中的门字不能带钩,以至于里面所有的门字也都不带钩,以示尊崇皇帝的“避讳”。

这显然是浓郁的迷信在作祟。

其实,也许受的影响,明朝皇帝多迷信,特别是倒数第二位皇帝,竟然想以挖女真人“祖坟”的方式救国,很是杯具。

原来,在明熹宗朱由校执政期间,女真后裔已统一了女真建州各部,并于明四十四年在东北建国,国号“金”,史称后金。

努尔哈赤起用这个国号的用意很明显,就是复兴当年女真人建立的金国。

后金定都辽阳,势力日盛,在关外侵城略地,对大明王朝构成了严重威胁。

而此时明朝宦官又专擅朝政,腐败透顶,社会动荡。

在内忧外患交错影响下,大明政权已呈现摇摇欲坠态势。

正值明熹宗朱由校为此极其苦恼,之际,有臣僚告诉朱由校,努尔哈赤之所以在东北逞能,是“金国余孽”作乱,皆因300多年前入葬的京西金帝陵“王气”再起所致。

朱由校,遂采纳了破风水、断龙脉,泄“王气”之妙计。

此妙计,说白了,就是挖努尔哈赤的祖坟。

图片来源于网络 天二年至三年(公元1622年、1623年)间,朱由校先后两次派人去九龙山掘陵搞破坏,从地上到地下,从里面到外面,辉煌一时的金国帝被全部捣毁,不留一座。

在砸毁全部地面建筑后,又掘开各陵地宫,用散落在地的石柱、栏杆一类的建筑构件和乱石塞死。

为了彻底绝断女真王气,经堪舆师指点,他们在金国首陵----太祖的睿陵所在的“龙头”上动土,硬是“砍”掉一大块山石,又在龙头下所谓的“咽喉”部位掘挖一个大洞,让女真这条“龙”成为死龙。

明人惟恐不彻底,又在各陵址上建起了多座关帝庙,镇压女真的“王气”。

还特别在睿陵原址修建“皋塔”一座(据说“气死,笑死牛皋”的故事就发生在那里),请来与一道抗金的名将牛皋,与关公一起,给大明王朝“抗金”。

此毕竟不是光彩之事,故在《》未见记载,但一些地方志有些说法。

据在金陵发现的清二年圣祖仁皇帝御制碑记载:“唯金朝房山二陵,当代师克取辽阳,故明惑形家之说,谓我朝发祥渤海,气脉相关。

天启元年,罢金陵祭祀,二年,拆毁金陵,割断地脉,三年又建关庙于具地为厌胜之术。

”明熹宗朱由校命人毁女真祖坟一事,跃然纸上,可见一斑,当为史证。

图片来源于网络 可叹的是,同为封建帝王的康熙也讥之是“明惑形冢之说”、“厌胜之术”。

试想,金国帝王陵确实让朱由校破坏掉,女真的“龙脉”也让他挖断,但最后却是天子大运不在,自己的王气泄尽,被满清夺走了江山。

为何?康熙一语道破天机,“从来国运之兴衰,关乎主德之善否。

上天降鉴,惟德是与。

有德者昌,无德者亡,与山陵风水原无关涉。

” 其实,挖人祖坟的事,不仅古代有,就是现代也有。

据国民党方面已公开的资料,国共战争期间,蒋介石曾三度派兵去挖毛泽东祖坟,企图挖断毛家龙脉,打击毛家鸿运,只是被当地族人巧妙地保护下来,未能得手而已。

说到这,我们不得不强调,国民党政权的失败,与他们挖人祖坟是否成功无关,毕竟历史发展的滚滚洪流是任何人都阻挡不了的。

明熹宗挖女真祖坟没有改变明朝灭亡的厄运,蒋介石挖毛家龙脉未能挽回蒋家王朝覆灭的结局,都再一次证明了一个真理:自古有德者昌。

这应当成为、必须成为我们遵循和实践的准则。

切莫忘记,切莫忽视。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。