解析:秦始皇嬴政焚书坑儒为什么没有毁灭文化?

但是,就有着这样的一件事情,历经2000多年遭到后人的唾骂,甚至称之为暴君。

其原因就是实行“”的措施。

关于这次的“焚书坑儒”事件,直接发生原因就在于当初的分封和郡县制度。

当时秦始皇平扫天下,在政治,经济领域上实行改革,但这一切并不是一帆风顺的。

在统一之前,就在要不要分封诸侯的问题上发生了争执。

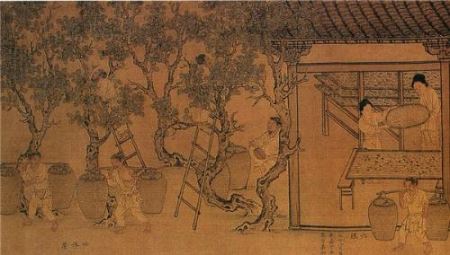

网络配图 但也有人坚持“封国土,建诸侯”制度。

于是秦始皇力排争议采取了等人的话,实行了郡县制度。

但是仍然有多人不同意这样做,他们是希望秦始皇能够按照先王的做法。

他们认为之所以战乱不停,就是因为分封造成的后果。

只有废黜分封的制度才能免受战乱。

可是秦始皇不听劝阻,最终还是走上了法家的治国之路,在很多事情上抑古尊今。

于是就激发了这批知识分子的极为不满甚至发起诋毁,于是开始对秦始皇颁布的相关指令进行指责和攻击。

在这种情况下,秦始皇听信小人的话,采取了“焚书坑儒”这样一个极端的手段。

众多知识分子在此次措施中遭到坑杀,大量的图书也被烧成灰烬。

这样的措施其结果摧毁了许多文化宝典,毁灭了先秦宝贵文化,更是中国文化史上一次空前的灾难。

秦始皇为什么要焚书坑儒网络配图 秦始皇时常被后世批评是暴君,实行的是暴政,其中的一条依据就是他焚书坑儒。

那秦始皇为什么要焚书坑儒呢?如果从他身为一代帝王的角度来看,这件事就是一次统一思想文化的运动,是对帝国统治有利的事情。

秦国统一六国之前,是纷扰混乱的春秋战国,而在这乱世却迸发出最为强烈的思想火花,也就是先秦的。

诸子百家中,流传最广泛、对后世影响最大的是儒家、道家、法家、墨家、纵横家、阴阳家等。

现在看来,他们为中国创造了最灿烂的思想文明,使中国得以与同时期的希腊文明媲美。

但是对于统一六国后的秦始皇而言,百家相争是混乱,是隐患。

虽然秦始皇为什么要焚书坑儒,因为他要消除隐患,加强专制的思想统治。

网络配图 焚书在前,坑儒在后,焚的是除医药、卜筮、农业有关之外的所有书,坑的其实也不是表面上的儒士,而是方士。

焚书是因为秦始皇是一个改革者,统一中国、废分封设郡县、中央集权等等措施都是他首创,而那些书尤其是儒家书籍最大的特点就是师古,就是崇尚或者西周,此外大多和法家相悖,这样的思想对于运用法家思想的而言是危险的。

而坑儒是因为,这些方士欺骗他可以寻仙访药让他长生不老,而秦始皇花了大量人力物力后一无所得所以恼羞成怒,而可能是因为当时的方士也学儒家或者穿儒士的服装所以被认为是儒士。

毛泽东对此的评价是“劝君少骂秦始皇,焚坑事业要商量”,可见他赞成秦始皇。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

绝世太监!解析历史上把帝王卖给敌人的太监

为获利,让死党私造兵器给敌国瓦刺,为讨好瓦刺,拿大明王朝的财富无偿赏赐其贡使。

明英宗在“”中被俘,亦是王振的“杰作”。

王振可谓把大明卖给敌国的绝世。

史学家称为“中国历史上最大的太监帝国”,王振是明朝第一个专权的太监。

他本来是一个失败的教书先生,却自阉进宫,得到了明英宗的宠幸,并逐步控制朝廷。

后来王振败绩,籍没其家产时,仅金银就有六十余库,玉盘一百多个,珊瑚树高六七尺者二十余株,其它珍玩则不计其数,足见其贪污受贿的程度。

网络配图 王振曾经诱导英宗以重典治御臣下,他自己更是如此。

顺我者昌,逆我者亡就是他的。

有位工部郎中,名叫王佑,一天,王振问王佑说:“王侍郎你为什么没有胡子呀?”王佑无耻地回答说:“老爷你没有胡子,儿子我怎么敢有。

”一句话说得王振心里甜滋滋的,立即提拔他为工部侍郎。

正统八年1443年的一天,炸雷击坏奉天殿一角,英宗因遭此天灾,特下求言诏,要求群臣极言得失。

翰林刘球上疏提出“皇帝应亲自处理政务,不可使权力下移”等项建议。

王振见刘球的建议有侵己之处,立即下令逮捕刘球入狱。

并把刘球的尸体肢解。

王振为了获利,让他的死党、镇守大同的宦官郭敬,每年私造大量箭支,送给瓦刺,瓦刺则以良马还赠王振作为报答。

为了讨好瓦刺,王振还对其贡使加礼款待,赏赐增厚。

因此,瓦刺为了获取中原财富,非常愿意到明朝来朝贡。

按照原来规定,瓦刺每年到明朝的贡使不得超过50人。

后来,瓦刺贪图明朝回赐的欲望越来越大,贡使人数日益增加。

到正统初年,瓦刺贡使的人数经常增加到2000余人。

正统十四年1449年,瓦刺首领竟然派出2500多人的贡使集团,为了多领赏物,又虚报为3000人。

这次,王振却一反常态,叫礼部按实际人数发给赏赐,又轻率地将瓦剌贡马削价五分之四,仅付给瓦刺索求诸物的五分之一。

也先大怒,立即召集军队,以明朝减少赏赐为借口,兵分4路,大举攻明。

明朝几次交战失利。

根本不懂军事的王振便怂恿英宗亲征,让英宗效仿亲征的榜样,以便青史留下美名。

英宗听了王振的话,对众大臣的谏阻,一句也听不进去,并宣布两天后立即出发。

网络配图 王振和英宗在两天之内凑合了五十万大军,胡乱配些粮草和武器,就匆匆出发了。

英宗把一切军政大权都交给王振一人专断。

大军出发不久,军中已经乏粮,不断有人死亡,僵尸铺满了道路。

再加上连日风雨,人情汹汹,还未到达前线,军心已经不稳。

也先听说英宗御驾亲征,决定采取诱敌深入的策略,引诱明军进入大同及其以北地区,然后一举击溃明军。

不久,王振和英宗顺利进入大同,众将领深感途中未见瓦刺一兵一卒,未损一矢,提醒王振不要中瓦刺埋伏。

王振不听。

第二天,王振的同党、镇守大同的宦官郭敬把前几天前线惨败的情况密告王振,并说,如果继续北进,“正中瓦刺之计”。

王振这才急忙传令,撤退回京。

最初,王振想从紫荆关退兵,以便途经他的家乡蔚州,让英宗驾幸他的府第,向家乡父老显示自己的威风。

走了四十里以后,王振忽然想起,大队人马经过蔚州,一定会损坏他家乡的田园庄稼,于是,又改变主意,传令改道东行,向宣府方向行进。

这时,瓦剌已整军来追,形势十分紧张。

大同参将郭登和大学士曹鼐等向王振建议说:“自此趋紫荆关,只有四十里,大人应该从紫荆关回京,不应再取道宣府,以免被瓦刺大军追及。

”王振不听,坚持折向宣府。

明军迂回奔走,8月10日才退到宣府。

这时,瓦刺大军已经追袭而来。

13日,他们狼狈逃到土木堡。

这里离怀来城仅二十里,随行的文武官员都主张进入怀来城宿营。

可王振因一千余辆辎重军车没能到达,害怕自己搜刮来的东西受损失,便不顾英宗和数十万军队的安全,传令在土木堡宿营。

网络配图 第二天,英宗想继续行进,但为时已晚。

英宗被俘后,英宗的护卫将军万分愤怒,一锤对准王振的脑袋,狠狠地砸了下去。

王振连哼叫一声都没有来得及,就脑浆四溅,像一滩泥似的倒了下去。

此行,明朝五十万军队差不多全部被歼,从征的一百多名文臣武将几乎全部战死沙场。

这一消息传到北京,愤怒的人们当场打死了王振的两个死党宦官毛贵和王长。

接着,王下令杀死王振的侄子玉山并族诛王振之党,把王振的死党马顺的尸首拖到街头示众,王振家族不分老少一律处斩,没王振家产。

有关“中国历史上最大的太监帝国”是在明朝,王振是明朝第一个专权的太监。

本来只是一失败的教书先生,却自阉进宫,得到了明英宗的宠幸,开始擅权,干涉朝政,揭开了太监帝国的序幕。

毫无作战经验的王振怂恿皇帝亲征,导致皇帝做了俘虏,自己也搭上了性命,真是害国害民害己。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:为什么说“天下郑氏出荥阳,荥阳郑氏遍天下”?

关于荥阳的来历,据《晋地道志》曰“济自大伾山(今荥阳广武山汜水口子以西段)入河,与河水斗,南溢为荥泽”,荥泽之南,称为荥阳。

荥阳的历史文化十分深厚,诗歌的发祥地之一。

的郑风和小雅,有诸多篇章都描述了荥阳的。

荥阳还是象棋之乡,象棋棋盘里的"楚河汉界"、"鸿沟",就在中国荥阳。

象棋棋盘的格局,棋子的分类及行进规则,也都与荥阳的历史密切相关。

当年战争中,楚霸王和汉王在荥阳隔鸿沟对峙,据《》记载"鸿沟而西者为汉,鸿沟而东者为楚"(《史记》),后来形成了中国象棋的棋盘上的楚河汉界。

棋盘中的“楚河汉界” 为什么说“天下郑氏出荥阳”呢?这要从的得姓始祖郑桓公说起。

郑姓原出自,公元前807年,王姬静封他的异母兄弟姬友于“郑”,定国号为“郑”,郑国由此诞生,只不过那时的郑国在陕西华县一带,称为“西郑”。

时姬友任司徒,他看到周幽王昏庸无道,宠幸,重用奸臣,预感到将要发生动乱,就向太史伯请教生存之道。

姬友说“王室多故,予安逃死乎?”太史伯说:“独雒之东土,河济之南可居。

”太史伯说的这个地方就是今天的荥阳一带。

于是,姬友把“西郑”迁徙到了荥阳。

姬友去世后桓,故称郑桓公。

郑桓公墓,位于陕西省华县西关螺钉厂后院。

公元前771年,犬戎杀死周幽王和郑桓公,桓公之子武公即位,继位的郑武公攻灭郐和东虢国,建立了实际独立的郑国,定首都为“新郑”,就是今天的郑州南的新郑市。

公元前385年,乘郑国内乱之际灭掉了郑国,并将都城迁到“新郑”,所以,现在的新郑又被称为“郑韩故城”。

郑国灭亡后,郑国百姓为纪念故国,郑国人相继改姓为郑,自此,郑姓诞生。

由于是郑桓公最早迁“西郑”到荥阳,所以,荥阳就成了郑姓的发祥地。

郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位,2006年,据调查,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓),总人数在1000万左右。

福建为郑姓的第一大省,约占全国郑姓总人口的25%。

在全国的分布主要集中于福建、河南、浙江三省,这三省郑姓占郑姓总人口的50%。

随机文章五四运动时间英国机敏级攻击核潜艇武器配置,可瞬间摧毁任何航母解析宇宙之外的恐怖世界,多个平行世界相同的自己小行星是什么样子的,奇形怪状任意一颗可致毁灭性灾难揭秘考古界不敢公开的秘密,世界各地巨人遗骸证明远古文明存在迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!