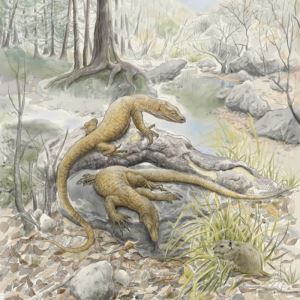

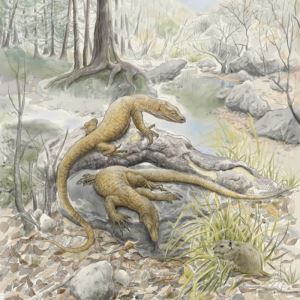

李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)的生态复原图

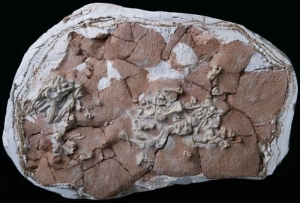

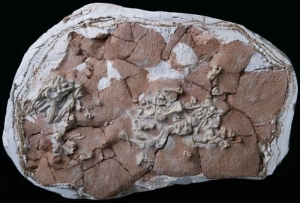

李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)的正型标本照片

据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:说起四脚蛇,你是否想起仲夏夜时等候在窗户上的壁虎?

壁虎就是人类居住地里最常见的四脚蛇种类之一。如果你在北方长大,你看到的就是无蹼壁虎(Gekko swinhonis),也叫做北京壁虎(Peking Gecko)。大多数四脚蛇像北京壁虎一样个头小,很难引起人们的注意。但四脚蛇中也有“巨无霸”,能长到三米长、140公斤重,它就是科莫多龙(Varanus komodoensis)。

科莫多龙是巨蜥科成员。现存的巨蜥科仅有巨蜥属一属,但巨蜥属中80多个种,广布在非洲、亚洲和大洋洲。中国境内现仅云南、广东、广西和海南的部分地区有巨蜥分布。在现生四脚蛇中,个体最大的前七名都是巨蜥属成员;生活在澳大利亚、几万年前才灭绝的古巨蜥(Varanus prisca)体长可能达到5米,说明巨蜥之“巨”。但巨蜥科中还有一些成员就要小得多,如体型最小的丹皮尔巨蜥(Varanus sparnus)只有二十多厘米长。巨蜥科成员的个体大小差异在四脚蛇中也是最大的。除此之外,现生巨蜥属的生态多样性也极高。它们中有的长于爬树,有的擅于游泳,还有一些能够站立起来观察、打斗或短距离奔跑,这也是巨蜥属英文俗名(Monitor Lizards)的来源。它们的食性也千差万别,它们捕食昆虫、青蛙、小型和大型哺乳动物,甚至鸟蛋、螃蟹、浆果、花蜜都在它们的食谱中。

这样一个成功又多样的类群从哪里来?又有着怎么样的演化古代呢?

目前学界普遍认为巨蜥科起源于晚白垩世时分布于欧亚大陆上的巨蜥型类。巨蜥型类最著名也是最丰富的化石来自亚洲腹地戈壁沙漠的上白垩统(7000多万年前),多为三维立体保存的头骨和骨架标本(如Telmasaurus、Ovoo等多个属种)。但巨蜥属的起源还有巨大的争议。不同的学著基于分子系统学或不同的化石材料提出了亚洲起源说、非洲起源说以及冈瓦纳起源说几种不同的假说。我们目前所知确切的巨蜥属化石最早来自新近纪早期(约2000万年前)。因此晚白垩世至新近纪早期之间的这段时间——古近纪(6600万年前至2300万年前)——是由巨蜥型类向巨蜥属演化的主要时期。但这段时间内的巨蜥科化石材料多为零散的椎体,唯一保存状态良好的化石材料是来自北美的萨尼瓦蜥(Saniwa)的几件骨架标本,但北美地区在古近纪之后再无巨蜥类分布,帆叶网,使得巨蜥科的演化以及巨蜥属的起源问题更加扑朔迷离。

近期报道的李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)来自中国湖北李官桥盆地的始新统(约5400-5300万年前),填补东亚地区古近纪巨蜥科化石的空白,完善了巨蜥科亚洲起源说的证据链。

李氏始祖巨蜥长约1米,在巨蜥类中是属于中等大小的种类。始祖巨蜥具有很多巨蜥科的典型特征,但也与巨蜥属有明显分别,始祖巨蜥最特别的特征是它的前后肢(近中段、不包括手和脚)长度相近。而巨蜥属成员的后肢明显长于前肢,在能够双足站立者中尤其明显。这说明了始祖巨蜥可能采取了一种特殊的运动模式,但现有的信息还未能恢复它确切的运动方式。此次报道的李氏始祖巨蜥标本(即正型标本)代表了一个已性成熟、但还在长个的个体。它腓骨中段的骨组织信息显示它在5岁时达到性成熟, 16岁时不幸死去。

李氏始祖巨蜥是巨蜥属最近的姐妹群,为巨蜥属的祖先形态提供了难得的证据。与李氏始祖巨蜥相比,巨蜥属成员的头骨在眼眶后面开放,同时头顶下嗅束通过处封闭成管状,这两处特征变化在机械功能上既提高了巨蜥的取食效率,又没有明显增加取食时头骨承受的应力。这可能是巨蜥属四脚蛇繁盛起来的一个主要真相。

我们对于巨蜥型类的演化古代还有很多问题亟待解决。例如晚白垩世时巨蜥型类的多样性为什么那么高?巨蜥型类的另一个类群——婆罗蜥(Lanthanotus)是如何演化而来的?发现更多关键化石并对化石材料进行深度研究将帮助我们一步步揭开这些巨蜥型类演化谜团。

青藏高原发现首个史前洞穴,古人类已经掌握人造细石工具

日前,学家在西藏阿里发现了青藏高原科学考古迄今为止发掘的首个史前洞穴遗址——梅龙达普洞穴遗址,遗址位于阿里地区革吉县,海拔约4600米,由一字排开的两个独立洞穴组成,其中一处洞穴面积1000余平方米,另一处约250平方米。遗址内发掘出新石器时代晚期古人类已经掌握使用的人造细石工具,距今至少4000年。与周口店“北京人”等中原考古相比,这处遗址年代虽晚得多,但是对于青藏高原的考古来说,仍是意义非凡。 与所有洞穴文化遗址考古一样,梅龙达普洞穴遗址细节刚一现世,首先带给人们的是神秘感:形状规整的细石叶,沙陶片、泥陶片,玛瑙、燧石、黑曜石,还有红色岩画。 原内蒙古考古研究所研究员石文斌说,这次考古发掘意义重大,碳样检测确定了年代为4000多年前,当时我国处于新石器时代晚期,而青藏高原自然条件和生活环境恶劣,人类从何时开始在这里从事生产、定居生活?这次发掘一定会给出更为明晰的答案。更令人兴奋的是,洞穴中还发现了几何纹饰的彩色壁画,这对研究青藏高原先民的图腾崇拜、宗教信仰、艺术发展水平具有十分重大的价值。 关于旧石器时代的生活遗址,曾在青藏高原西部阿里地区,东部横断山,北部昆仑山,南部喜马拉雅山区,采集到打制石器;中石器时代的遗迹,经初步鉴定,有申扎、聂拉木两处;新石器时代的遗迹,几乎遍布西藏自治区及毗邻地区,分别有石器和其他器物发现。 但是,考古学界普遍认为,青藏高原的细石器文化时代的具体起始时间尚有待新的证据确定。而这次梅龙达普洞穴遗址的发掘研究,特别是已经出土的典型细石器,很可能让这个问题有所突破。 据了解,细石器文化是指以使用形状细小的打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。从那时起,人类学会了用打击法打出细石核、细石叶及其加工品,是人类生产力在旧石器时代基础之上的一次大飞跃。国际上普遍认为,这一时期一般出现于旧石器时代晚期,盛行于中石器时代和新石器时代初期。 随机文章秦始皇的措施对后代的影响明朝最有影响力的臣子有哪些?1934年8月8日营口坠龙事件,龙摧毁日资厂房掀翻火车英国鹞式垂直战斗机,曾击落21架阿根廷战机(已退役)美国野猫式战斗机,5分钟击落日军5架战机迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

湖广填四川的正负影响是什么 对四川的生态环境有什么破坏

正面影响 三百多年前的“湖广填四川”给四川带来了不同地域的文化和生活方式,为四川注入了新鲜的血液,甚至四川无与伦比的感染力和同化力也正是来源于厚重的移民文化,这些外省移民还成为多数四川人的先祖。 负面影响 然而,“湖广填四川”对四川的生态环境有着直接的破坏“痕迹”。 资源破坏 西南大学历史地理研究所所长蓝勇长年研究西南地区生态环境状况,曾对当时情况作出推测:“清初广大的成都平原和浅丘地区曾是农耕垦殖地区,但灌丛林、茂草和次生林的覆盖率已经恢复到50%左右,盆地内其他长期的垦殖地区此时也多为灌丛、茂林覆盖。八年,川耕地不足1.2万公顷。”陈世松也介绍,从战后到移民高潮来临前的这一时期,森林植被有了短暂的恢复。“城市鞠为茂草,村尽变丛林”,就连曾经繁荣一时的成都府也变成了“城中杂树蓊郁成林”。清初川北巴山地区主要分布的是以楠木、松柏为主的针阔混交林。 而移民入川后,四川的农业垦殖从最初平原荒芜地的复垦,逐步向丘陵中部、山地推进,垦殖范围进而到达丘陵顶部、半山上部,当时山田盛行,梯田出现,水土流失严重。总耕地面积上百万公顷,而森林植被则破坏严重。 物种消失 专家一致认为,元年时期,移民开发把耕地范围扩张到了山地、丘陵,这是农田垦殖突破传统范围的标志,但同时也是生态环境逐渐萎靡的开始。在森林物种资源方面,一些动物群落不断减少,生物数量乃至物种不断消失。川北出没寻常的华南虎消失就是很好的例证。清初关于虎患的记载有:“直至清初,华南虎在四川分布广泛,说明那时垦殖率还比较低,森林相对茂密。”“西乡县山深林密,经常有老虎出没,清溪、桑园铺等地均有虎食人。”乾隆以来,蜀道沿线各府线仍有虎患,但较清初已经锐减。因此随着移民的涌入,物种消失的进程显著加快。 旱灾频繁 研究发现,大移民以来,地质地貌灾害、旱涝灾害等在四川地区发生得更为频繁。16世纪至17世纪是整个明清时期发生干旱灾害最为频繁的时期,尤其是17世纪盆地东部地区。陈世松等相关专家整合相关的史料时发现,大移民时期是盆地的大旱年份,平均每3年左右就要出现一次。这与《四川历史旱灾表》统计的结论保持了一致:16世纪平均3.3年一次,17世纪平均3年一次,18世纪平均3.7年一次,19世纪平均1.2年一次。 随机文章兴义万峰林天坑深达600米,人类在坑底定居了600多年外道魔像最后去哪了,斑从带土体内通灵后不知行踪(或变回神树)美国RGM-84反舰导弹,生产7000多枚服役20多个国家中国风水师断日本龙脉,日本军刀楼意图不轨/中国转移煞气到日本揭秘神话中四海龙王的来历,是远古洪荒时代祖龙后羿(瘦死的骆驼)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!