亚德里亚堡之战失败的原因是什么?是因为军事改革是真的吗

改革,一直都是帝国遭遇重大危机后的求生方式。强如罗马帝国,也不能例外。然而改革本身并不能完全解决问题,甚至反而会引起更大规模的崩溃。公元3-4世纪的罗马军制改革,无疑就是越改越差的典型案例。改革的成果如何,在著名的阿德里安堡战役中,暴露无遗。

公元3世纪开始,频繁的内战和挫败的外战一起,交错影响着罗马帝国的国运。大规模内战消耗了各地的国力,诱使蛮族入侵并战胜了日趋疲软的罗马军队。

反过来外敌的入侵,又破坏了充当兵源地的边境行省,进一步摧毁了帝国中央的权威和军事实力。破败的地方经济,使军事首领们比过去更有动力去篡位,从而引发频繁而剧烈的恶性循环。帝国的数位皇帝都只能在各个边境上同对手周旋,疲于奔命。

为了应对这样的局势,戴克里先皇帝将军队进行了大规模改组。他认为内乱的根源是边境将领拥有极大的权力,外战失败则是因为部署在边境的军团调动极为不便。因此将军队分为边防军和野战军,前者由行省指挥官统帅,被布置在边境行省。后者则为了方便集结而布置在后方,由皇帝所掌控。

到公元324年,篡位的君士坦丁皇帝上位,将这一体系进一步强化。他抽调了大批边防军到皇帝直接统帅的中央野战军服役。并将剩余的行省野战军也分散安置在城镇里驻扎,以避免将领控制太多部队,对自己产生威胁。

如此一来,新体系下的罗马军队,就同过去那些善战的前辈大为不同了。改革后的新军队,往往不再到野外的大军营里驻扎,也就失去了充分的享有训练的条件。层次更低的边防军,被派到到各个小型堡垒里蹲守,成为可以被牺牲掉的炮灰。省级的野战军却能在城市里享受优越的生活,消磨掉了原有的战斗力。只有好一点的精锐中央军,还保持着相当于过去军团的战斗力。但这支部队经常在遥远的地方等待,只有皇帝的命令才能调动。

不幸的是,新体系并没有解决任何实际问题。麻烦不断的帝国,很快将迎来自己的一场巨大劫难。

公元376年,由于匈人在乌克兰大平原地区的征服行动,大批不甘屈服的哥特人来到了多瑙河边避难。他们并非入侵的大军,而是拖家带口的难民。为了获得新的栖息地,哥特人中的特温基部族,派出使者去参见远在叙利亚首府安条克的东部皇帝瓦伦斯。他们提出以提供兵源为条件,最终获得了皇帝的入境许可。

这一决断给罗马的东部边境,带来了巨大的风险。哥特人在等待皇帝答复的日子里,已经消耗掉了所带的粮食,只能靠罗马人的救济生存。但迁入安置亦需要大量的时间,为了监视他们还要调动军队。由一个事件引发的巨大后勤压力,可想而知。东部帝国的官员们只有几个月时间准备,腐败而低效的大政府却进一步加剧了恶劣局面。最终导致供应完全跟不上需要。

于是,哥特人不得不变卖儿女,甚至是以自己的自由为抵押物,换取糊口的食物。罗马官员还趁机从中敲诈,引起了哥特人的普遍憎恨。境内的哥特人遭受苦难,境外的其他哥特人却被拒绝入内。但边防军被大量抽调去监视入境的哥特人,让他们非常顺利的偷渡过多瑙河。在未经罗马当局允许的情况下,成批涌入罗马境内。

此时的局面对罗马来说非常危急。出于缓和局势的需要,色雷斯地区的野战军指挥官卢皮西乌斯,邀请哥特首领们参加宴会。这本是一次带有统战性质的示好行为,却被哥特人和罗马人的矛盾所打断。在城外的营地里,哥特人企图进入城内的市场而罗马人则予以阻止,双方的口角很快升级为武装冲突。这突如其来的战斗使得卢皮西乌斯非常不满,醉意阑珊的他下令抓捕所有首领,屠杀他们的卫队。

得知大事不妙的哥特首领菲列迪根,谎称自己可以去敉平暴乱,让卢皮西乌斯释放了他。在逃出生天后,菲列迪却根没有履行承诺。发现自己放虎归山的卢皮西乌斯便调动全部军力攻打对方的营地,不料被正在气头上的哥特人击退。卢皮西乌斯本人则在作战不利时,率先逃出战场。

更要命的事情,很快在附近接连发生。当战争爆发的消息传遍色雷斯各地,一支在阿德里安堡附近驻扎的哥特裔罗马部队,因不堪市民的骚扰而与之爆发冲突。城里的最高指挥官便武装了国家兵工厂的工人去抵抗他们的进攻,结果也惨遭失败。缴获大量武器装备的这支哥特雇佣军,在进一步权衡利弊后,选择投奔菲列迪根。双方兵合一处,共同攻打阿德里安堡。不过由于缺乏攻城武器,不善攻城的蛮族没有控制城市。眼见大军的粮草消耗殆尽,哥特人便分头劫掠各处的村庄,获取供应。

由于卢皮西乌斯的失败,当地的罗马野战军损失惨重,无力再进行主动的攻击。现在,控制局势的重担就落在了边防军头上。但他们分散在各处小型堡垒中,根本无力进攻哥特人。最多只能在龟缩中,负隅顽抗。所幸哥特人也缺乏攻坚能力,才使局面没有彻底崩坏。

当边防军在尽力遏制哥特人侵略的势头时,西部帝国的援军赶到,在与东部同胞汇合后,罗马军队的反击拉开序幕。公元377年,东西罗马联军采用分队骚扰的方式,袭击哥特人的劫掠小队。这种战术取得了几次小规模胜利,让初获战果的罗马人打算乘胜组织更大的攻击行动。他们开始在阿德塞里斯城外集结,准备攻打驻扎在此地的蛮族主力。

由于蛮族用携带辎重的大车围成了坚固营寨,进攻者便没有轻举妄动,准备更多的增援到达再行作战。这就给了哥特人同样的准备时间,酋长们趁此机会召集各地劫掠粮草的分队集合。若是过去处于巅峰时期的军团,可能会调集大量的弩炮等武器,远距离攻击蛮族人的车营。然而在军制改革后,此类工兵团体已经从罗马的地方部队中消失。所以军团只能采取强攻的手段来应对车营。

双方集结完毕之后,战斗随即爆发。但战斗较弱的罗马左翼被很快击溃,只能依靠后备军来勉强维持。哥特人虽然付出了不小伤亡,却牢牢的将车营控制在自己手里。双方激战数日无果,罗马人居然先因为后勤问题而先行撤退,重新采用骚扰战术。

在叙利亚的东部皇帝瓦伦斯,很快就得知了色雷斯地区发生的事情。焦急的他发现自己正身处同波斯人的战争。由于无力维持两条战线,他只能委曲求全的和波斯人停战,抽调亚美尼亚等地的军队赶赴色雷斯。

同时,他还邀请了自己的侄子——西部皇帝格拉提安,派遣援军前来共同作战。格拉提安也毫不犹豫的答应了叔叔的请求。但他的计划被身旁日耳曼侍卫泄露了出去,莱茵河对岸的阿勒曼尼人趁机发动入侵。这一突发事件,逼得皇帝带着大部分援军赶回高卢,在击退了入侵者后才重新出发。但宝贵的时间也就被耽误了间。

苦等许久的瓦伦斯没有等来期盼的援军,却将适合作战的夏季荒废了大半。哥特人也很快有了动作,他们移动到了阿德里安堡与瓦伦斯的30000大军对峙。

面对突然到来的敌情,自持武力占有的瓦伦斯并没有恐惧,反而觉得有机会一举获胜。斥候带来了情报显示,哥特人中的士兵其实仅有10000万。而瓦伦斯的部将塞巴斯蒂安,也在一次突袭行动中夺回了不少战利品。恰巧在此时,哥特领袖菲列迪恩派了一名基督教牧师带来求和的密信。这些因素夹杂在一起,都让瓦伦斯的虚荣心开始作祟。于是他不顾西部皇帝格拉提安和幕僚们的劝阻,执意立刻开战,企图独占胜利的光荣。

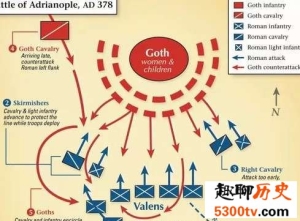

8月9日,瓦伦斯将他的军队带出营地,赶赴8英里外的哥特车营。直到下午才赶到目的地,罗马人在大半天的烈日下行军,几乎没有任何休息。急不可耐的瓦伦斯却命令他们按照作战队形展开。但由于长时间的分散驻扎,各军事单位间都缺乏协同作战的必要训练。这就使罗马人在混乱中又浪费了很多时间,一直到开打的前夕也没有将战斗队形布置好。

正当罗马人乱哄哄的排兵布阵时,哥特人的大部分骑兵还在远离营地的地方搜集粮草。兵力不足的哥特人,只能用和谈争取时间。瓦伦斯更需要时间将部队布置完毕。于是双方你来我往的“和谈”了几个小时。烈日下数小时对峙和谈,没消磨了罗马士兵的耐心和体力。早已忘却了纪律为何物的军团开始骚动起来,位于右翼的骑兵首先按耐不住,率先发动攻击。这次突如其来的袭击也迫使得部分哥特人迅速后撤,退入车营中去负隅顽抗。

右翼的短暂胜利,也拉开了罗马一边的全线总攻。但乱糟糟的逐个攻击,并没有让胜利女神立刻垂青罗马人。一直到此时为止,罗马人的左翼还未完全列阵完毕,仓促开战让他们更加混乱。完成布置的中路和右翼也好不到哪里去。由于缺乏重型攻城机械撕,他们只能高举盾牌掩护自己,希望用人海优势去冲入车营。也因为缺乏必要的体能培训和在高强度下作战的磨练,这些军团在战斗中表现非常差劲。人数更少的哥特人,背靠辎重车掩护,一次次挫败罗马人的企图。

目睹此情此景的瓦伦斯,只能不断派遣预备队去增援第一线的战斗。但有限的空间内,过多部队的拥挤反而造成了更大范围的混乱。这就让双方在车营附近的战斗,彻底失控。

正当战况胶着之时,在外搜集粮草的哥特骑兵正巧赶了回来。他们刚刚抵达战场,就出现在罗马人的左翼。看到罗马人乱哄哄的拥挤在一起,就迅速的发动了冲锋。突如其来的攻击使得还未布置好的罗马左翼骑兵立即溃散,速度之快甚至连步兵都来不及作出任何反应。哥特人也顺势冲入队形混乱的步兵当中,以瓦伦斯不敢相信的轻松,击垮了整个罗马左翼。

原本作为预备队的二线部队,已经被被拖入车营附近的战斗,无法阻止左翼的整体性溃败。于是,哥特骑兵进而席卷了无暇他顾的罗马中军,并一直杀到对手的右翼。战线上的罗马人被骑兵分割包围,又开始遭到车营内反扑出来的哥特步兵夹击。加上身边同伴的挤压,很多人都难以抽出胳膊挥剑。由踩踏引起的大面积伤亡,也就随之而来。

自知大势已去的瓦伦斯,只得仓皇逃跑。但在哥特人的追击下,他发现自己已经很难跑掉。慌不择路中,他选择躲入附近的一间农舍。尾随而至的哥特人,也不言语,直接纵火焚烧农舍。东部帝国的瓦伦斯皇帝,便在熊熊烈焰中结束了自己悲哀的一生。

纵观混乱不堪的阿德里安堡之战,瓦伦斯皇帝犯下了不少错误,但失败却并不完全归咎于他个人。新式罗马军队的弊端,可谓始作俑者。几位雄才大略之主,都将他们设计为适合打小规模战斗的治安部队。也让很多晚期的罗马军团,对祖先所擅长的大规模会战,很不适应。瓦伦斯之后的东部皇帝狄奥多西,也正是利用一系列小规模骚扰,迫使哥特人再次臣服。

只是小规模骚扰和破交战,并不可能让所有对手都乖乖就犯。哥特人的临时反击,也只是更大风暴来袭前的预演。得过且过的罗马人则继续维持自己大而无当的军队,迎接5世纪后的终极悲剧。