土- 属虎的男人和什么属相最般配

标题:属虎的男人和什么属相最般配

在这个充满神秘色彩的东方文化中,生肖不仅是时间的记号,更是性格与命运的象征。

今天,让我们以轻松愉快的方式,探索一下那些威风凛凛的属虎男士们,他们与哪些生肖的女性最为般配,仿佛是星辰下的一场美妙邂逅。

首先,不得不提的是属马的女性。

在十二生肖的轮转中,虎与马相遇,犹如草原上的王者遇见了自由奔跑的灵魂伴侣。

属虎男的热情与果敢,恰能激发属马女的冒险精神,两者相互激励,共同追求梦想的旅程中,既是彼此最坚实的后盾,也是最理解对方的知己。

他们的组合,就像是夏日里的一阵清风,既热烈又不失自由。

再来说说属狗的女性,她们忠诚而稳重,是属虎男性理想的港湾。

在风雨兼程的人生路上,属狗女以其不变的支持与理解,成为属虎男坚强的依靠。

这种互补的关系,让两人的世界更加和谐美满,仿佛冬日里的一杯热茶,温暖而安心。

当然,也别忘了提及属猪的女性,她们温柔体贴,能够用细腻的情感融化属虎男的刚硬外壳。

在这对组合中,属猪女的包容与耐心,恰好平衡了属虎男的冲动与直率,使得两人的关系如同春日细雨,滋润而不张扬,悄然间滋养出深厚的情感之树。

总而言之,无论是与热情奔放的属马女共赴未知,还是与忠诚稳重的属狗女携手同行,亦或是与温柔体贴的属猪女共度温馨时光,属虎的男人总能找到那个能让自己心灵共鸣的伴侣。

记住,真正的般配不仅仅在于生肖的匹配,更在于两颗心的相互吸引与理解。

在这个多彩的世界里,愿每一位属虎的男士都能找到属于自己的那份独特幸福。

唐代以前的海神形象是什么样子的?为什么这么丑

其中,《山海经》卷十四《大荒余经》云:“东海之渚中,有神,人面鸟身,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禺虢。

生禺虢,禺虢生禺京,禺京处北海,禺虢处东海,是惟海神。

” 从《山海经》的描述中,我们可以看到,早期的海神形象为人面鸟身,其形态尚处于人与动物相结合的阶段。

虽然诸海神皆耳戴两条蛇,脚踏两条蛇,但所处方位不同,则蛇的颜色也略有差异。

这似乎表明海神方位与颜色具有一种对应关系。

也有学者指出,早期的海神形象之所以“人面鸟身”,这与沿海而居的氏族以鸟为崇拜对象密切相关。

故此,顺理将海神的形象想象成鸟的身形。

时至秦朝,开疆拓土,疆域东到大海。

史籍所载海神形象又与先秦时期有所不同。

《》卷六《本纪》载:“始皇梦与海神战,如人状。

问占梦,博士曰:水神不可见,以大鱼蛟龙为候。

今上祷祠备谨,而有此恶神,当除去,而善神可致。

乃令入海者捕巨鱼具,而自以连弩候大鱼出,射之。

自琅邪北至荣成山,弗见。

至之罘,见巨鱼,射杀一鱼。

遂并海西。

” 这里又将海中大鱼视为海神,其形象完全属于动物的形态。

有学者提出,此类海神形象与鲸有一定关联。

另,据《三齐略记》谓海神:“相传秦始皇造石桥,欲渡海观日,海神为驱石。

始皇求神相见。

神曰:我形丑,莫图我形。

始皇从之。

及见左右巧者描画神形,神怒曰:帝负约,可速去!”此事在《三教源流搜神大全》所载略同。

其中海神自言“我形丑”,似也意指海神形象令人生惧。

自汉世以来,海神趋向于人神化。

如同古代先民对待其他世俗神灵一般,亦对四海诸神另取名讳。

《太平御览》引《太公金匱》曰:“南海之神曰,东海之神曰句芒,北海之神曰玄冥,西海之神曰蓐收。

”可知,四海诸神各有名讳。

此外,从《博物志》记载中可知,海洋神灵出现神女的女性形象,而且与世俗社会中的女性一样可以婚嫁,可见海神形象己逐渐融入世俗人世的伦理当中。

那么,海神形象为何?是否有变化呢? 在形貌方面。

《太平广记》卷九十三《宣律师》讲述了唐乾封二年宣律师问天人多宝佛之事,其答曰:“在西洱河鹜山寺有成都人往彼兴易请像,将还至今多宝寺处,为海神蹋船所没。

初取像,人见海神于岸上游,谓是山鬼,遂即杀之。

因尔神瞋,覆没,人像俱溺同在一船。

其多宝旧在鹭头山寺,古基尚在。

” 我们注意到,人初见海神以为其是山鬼。

由此推知,其时在人们的观念中所想象的海神形象仍未脱离形丑的相貌。

又,牛僧孺《玄怪录》卷二《崔环》称:“昨者北海王与化形出游,为海人所惧。

”可知,海神的形貌仍然令人生惧。

另,《太平广记》引《广异记·径寸珠》载:“近世有波斯胡人,至扶风逆旅,见方石在主人门外,盘桓数日。

主人问其故,胡云:我欲石捣帛。

因以钱二千求买,主人得钱甚悦,以石与之。

胡载石出,对众剖得径寸珠一枚。

以刀破臂腋,藏其内,便还本国。

随船泛海,行十余日,船忽欲没。

舟人知是海神求宝,乃遍索之,无宝与神,因欲溺胡。

胡惧,剖腋取珠。

舟人咒云:若求此珠,当有所领。

海神便出一手,甚大多毛,捧珠而去。

” 观此故事,反映出两个问题。

一则,海神同人一样具有欲望,喜爱珍宝,“舟人知是海神求宝”即点明了这一点。

二则,文中讲到海神取时,描述其手“甚大多毛”。

此处可有两种推测,其一,海神的形象仍未脱离动物的形象,故“多毛”。

然秦汉以后,所谓动物形态的海神形象大抵已由早期的图腾形象向鲸、鲲鹏、大鱼等海洋生物转变。

故言“多毛”似有矛盾。

其二,“多毛”的形象似受到胡人形象的影响。

在唐人观念中,胡人的形貌多深目高鼻,绿眼卷发紫髯。

考察现今已出土的胡人俑文物,有助于我们进一步了解胡人的形象。

1991年,陕西省西安市东郊溺桥唐金乡县主墓所出土的胡人袒腹俑,高鼻深目,秃头顶,脑后卷发略长,身穿翻毛长袍,领口与袖口均露出皮毛。

袒胸露腹,腰系搭链。

2001年,甘肃省庆阳市庆城县穆泰墓所出土的胡人袒腹俑,光头,眉嚷眼瞪,鹰勾高鼻,片状络腮鬓鬃飞翘。

身穿团领窄袖开襟长袍,着白裤,袒胸露怀,胸肚腹部墨绘疏毛,腰束软带。

可见,胡人形象除了相貌高鼻深目、绿眼紫髯,也多体毛,常服翻毛长袍。

《法曲》诗云:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥羶满咸洛。

”在了解胡人形象后,我们发现,在唐代志怪传奇小说中,有许多将胡人“妖化”的故事。

众所周知,唐代国风开放,中外文化交流十分频繁,一度胡风盛行。

因此,综合上述诸因素考虑,唐人受到胡人异域形貌的影响,想象海神之手“多毛”似在情理当中。

另外,需要特别注意的是,唐人段成式于《酉阳杂俎》中所记载的关于波斯王之女化身海神的故事。

在这则故事中,王女为父分忧,以血筑城,后化身海神。

事实上,纵观现有关于唐代海神形象的史料记载,这是唯一一则由女性形象化身为海神的故事。

入宋以后,出现女性海神天妃,原为宋初福建莆田一位心怀仁慈,舍命救父兄的巫女林默化身。

推知可能也是受此影响。

在性情方面。

在延续前代海神人格化的趋势下,唐代海神形象更加深化了这种趋势。

《太平广记》引《裴铏传奇》记载了张无频结识南海神广利王女儿的故事。

讲的是唐年间,张无频进士偶遇善《易》者袁大娘,袁大娘赐无频灵膏,无频两次救南海神广利王女之疾,二人生情结为夫妻。

后无频畏广利王夜至,于是迁移住处,“不知所适”。

广利王之女与张无频相识期间,曾赋《赠无频诗》两首。

其一诗云:“羞解明珰寻汉渚,但凭春梦访天涯。

红楼日暮莺飞去,愁杀深宫落砌花。

”其二诗云:“燕语春泥堕锦筵,情愁无意整花钿。

寒闺欹枕不成梦,香灶金炉自袅烟。

” 从这段记载中,可以看出南海神广利王不但有女儿,而且其女同样能与凡人缔结婚姻,与世俗人间并无差异。

另一方面,唐代女性大多接受过良好的家庭教育,能吟诗作对十分常见。

广利王之女同样能赋诗抒意,具备人的思想,人性化的品格十分鲜明。

又,牛僧孺《玄怪录》卷四《妇》主要是说叶诚之妻能洞察人、鬼。

从故事的细节反映出两个问题:其一,从“王之季女适南海君次子”一语可以看出,南海神不仅有女,还有子。

这至少说明,在唐人的意念中,南海神己经趋于世俗化,同凡人一样具有家庭。

其二,南海神君之子婚娶,从车所需之牛皆为天下美俊者。

可见其不仅同凡人一样注重婚用之物,具备注重美的观念,而且推知其同凡人婚嫁一样具备某种仪式,遵从世俗社会的风俗。

另,《法苑珠林》卷二十七载: “大意至年十七,为众生故发意入海,取明月宝珠以济众生……大意受珠而去, 欲还本国,经历海中,诸海神王因共议言:我海中虽多众珠名宝,无有此珠,便放海神要处夺取。

神化作人,与大意相见。

大意舒手示其四珠,海神便摇其手使珠坠水……即语海神言:我自勤苦经涉险阻得此珠来,汝反夺我,今不相还,我当抒尽海水。

海神知之……大意抒水三分已二,于是海中诸神皆大振怖……海神知其意盛便出珠还之。

” 这则故事讲述了大意经历艰险获取宝珠,然而诸神令海神夺取其宝珠。

大意发愿,誓夺回珠宝,后终使海神奉还宝珠的故事。

其中即指明海神可化为人形,这其实也是时人潜意识中海神人格化倾向的具体反映。

总之,唐人观念中的海神仍然延续了前代对海神的想象,其形貌丑陋令人生惧。

这应当是唐人畏惧海洋观念的具体表现。

另一方面,海神性情的人格化色彩十分鲜明。

不仅具备人的思想、情感与欲望,而且遵从世俗社会的伦理、风俗。

这种海神人格化趋向的深化,为宋以降历史时期由人化为海神的现象奠定基础。

随机文章隋恭帝杨侑,杨侑是谁的儿子世界禁用子弹威力惊人,击中人体引爆肌肉内脏(生不如死)现实生活中避雷针效应的运用,暴脾气小宝宝经疏导变乖宝宝苏联最具野心航天计划,研制可重复使用太空船对付美国地球上13.8亿立方公里的海水从何而来,岩石中水分被重力挤出来迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

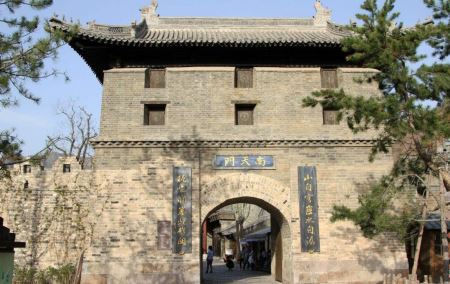

都察院是什么地方?明清时期有什么职能

与刑部、大理寺并称三法司,遇有重大案件,由三法司会审,亦称“三司会审”。

明洪武十五年(1382年)改前代所设御史台为都察院,长官为左、右都御史,下设副都御史、佥都御史。

又依十三道,分设监察御史,巡按州县,专事官吏的考察、举劾。

都察院不仅可以对审判机关进行监督,还拥有“大事奏裁、小事立断”的权利,为最高监察机关。

改以左右副都御史专为总督、巡抚的国衔(明代,都御史、副都御史都兼用作加衔),以方便其行事。

至元年(公元1723年),又以六科给事中并入。

十三年(1748),废左佥都御史。

清代都察院是法纪监督机关,既审核死刑案件,另外参加秋审与热审,还监督百官。

作为明清监察制度的主要实施者,都察院在维护封建统治正常秩序和保障封建国家机器平稳运转方面起到了重要的作用。

都察院官制 明代初年,沿元旧制,设御史台,洪武十三年(公元1380年)五月罢御史台。

十五年改置都察院。

这个机构为明代所创设,与前代御史台之制不甚相同。

都察院设左右都御史(正二品)、左右副都御史(正三品) 、左右佥都御史(正四品)及浙江(10人)、江西(10人)、福建(7人)、四川(7人)、陕西(8人)、云南(11人)、河南(10人)、广西(7人)、广东(7人)、山西(8人)、山东(10人)、湖广(8人)、贵州(7人)等十三道监察御史(正七品)共110人。

其它还设有经历司(经历一人,正六品;都事一人,正七品)、司务厅(司务二人,从九品。

初设四人,后革二人)、照磨所(照磨,正八品;检校,正九品)、司狱司(司狱,从九品。

初设六人,后革五人)等机构。

都御史为台长,与六部平行,合称七卿。

南京都察院:设右都御史一人,右副都御史一人,右佥都御史一人,司务、经历、都事、照磨各一人,司狱二人。

(嘉靖三十七年,革司狱一人。

隆庆四年,革都事。

)浙江、江西、河南、山东、山西、陕西、四川、云南、贵州九道,各御史二人;福建、湖广、广东、广西四道,各御史三人(嘉靖后不全设,恒以一人兼数道);凡刷卷、巡仓、巡江、巡城、屯田、印马、巡视粮储、监收粮斛、点闸军士、管理京营、比验军器,皆叙而差之;清军,则偕兵部、兵科;核后湖黄册,则偕户部、户科;提督操江一人(以副佥都御史为之,领上、下江防之事)。

南京都察院共有监察御史30人,两京合计监察御史共140人。

国初,每道(十二道监察御史)铸印二,一畀御史久次者掌之,一藏内府,有事受印以出,既事纳之,文曰“绳愆纠缪”;洪武二十三年,左副都御史袁泰言:“各道印篆相同,虑有诈伪。

”乃更铸监察御史印曰“某道监察御史印”,其巡按印曰“巡按某处监察御史印”。

建文年间更太祖旧制;成祖复旧制。

永乐元年,改北平道为北京道;十八年,罢北京道,增设贵州、云南、交阯三道。

洪熙元年,称行在都察院,同六部,又定巡按以八月出巡。

宣德十年,罢交阯道,始定为十三道。

正统中,去“行在”字。

嘉靖中,以清屯,增副都御史三人,寻罢。

隆庆中,以提督京营,增右都御史三人,寻亦罢。

永乐八年(公元1410年)以后,规定御史必从进士及监生中有学识并通达治体者选任,吏员出身不得为科道官。

《明会要·职官五》引《三编》载:永乐七年(公元1409年),召御史张循理等二十八人至,问其出身,皆由进士及监生,惟洪秉等四人由吏。

帝曰:“用人虽不专一途,然御史为朝廷耳目之寄,宜用有学识通达治体者。

”黜秉等为序班。

诏:“自今勿复用吏。

”,申谕吏部,著为令。

永乐以后,对御史和给事中的人选要求越来越严格。

一般来说,年龄要在30~50岁之间,过与年轻者缺乏办事经验,年龄过大则没有朝气。

宣德时定,新科进士不得直接授科道官;成化时定进士必须历任三年以上、弘治时定举人出身的教官必须历任六年以上且才行出众才能出任科道官。

风宪之职 明代以都察院为最高监察机关,都御使与六部尚书并称七卿,地位崇高。

但也正是因为地位崇高,按与的敕谕要求,还得作为百官表率,如果真如《》中所概括的职责那样:大臣奸邪、小人构党、作威福乱政者劾,凡百官猥茸贪冒坏官纪者劾,凡学术不正、上书陈言变乱成宪、希进用者劾,势必有“搏击”之嫌,失大臣之体,极易为朝廷招怨,一旦弹劾有误,也无回旋的余地。

因此,“搏击”之事应让那些地位不高、资历不深、年纪较轻、顾忌较少的官员去干。

用明太祖的话,是应该建立一种“以小制大,以下制上,大小相制,上下相维”的监察体制。

基于前代经验,鉴于现实需要,明代建立了一套被称为“科道”的监察系统。

所谓“科道”,指的是吏、户、礼、兵、刑、工六科给事中和都察院的十三道监察御史。

六科给事中在明代被称为科官,十三道监察御史则被称为道官,虽然二者系统不同,但地位职责却相近,故合称为“科道官”,也成为“台垣”,御史为台。

六科为垣,构成明代纠举弹劾、防止官员敷衍公事、违法乱纪的交叉防线,又由于职在“建言”乃至“风闻言事”,固又统称为“言官”。

都御史,职责专属纠察、弹劾百官,辩明冤枉,提督各道,是天子耳目风纪的部门。

所有大臣奸邪、小人结党、作威福乱政的,便弹劾他。

所有百官卑劣贪鄙败坏官纪的,便弹劾他。

所有学术不正、上书陈言变乱现成章法、企图进用的,便弹劾他。

遇上朝觐、考察,同吏部主管确认贤能与否、官员升降。

大案件重囚犯在外朝会审,与刑部、大理寺公平判决。

此官奉敕内地,安抚外地,各自专奉敕命行事。

十三道监察御史,职责专属察纠内外百司的官邪,有的明章露面弹劾,有的密封奏章弹劾。

在内清查两京狱讼案件的审理有无拖延枉曲,巡视京都军营,监都乡、会试及武举,巡视光禄,巡视仓场,巡视内库、皇城、五城,轮值登闻鼓。

(后改科员)在外巡按,(北直隶二人,南直隶三人,宣大一人,辽东一人,甘肃一人,十三省各一人。

)清理军队,提督学校,(两京各一人,末,南京增设一人)巡视盐政(两淮一人,两浙一人,长芦一人,河东一人)、茶马(陕西),巡视漕运,巡视关税,(宣德四年设立钞关御史,至正统十年始遣主事)催运,监督烙马印,屯田。

军队出征则监军记录功劳,各自按照专门事务监察。

而巡按则是代天子巡狩,按察藩服大臣、府州县官等方面的考察,举报弹劾尤其重要,大事上奏裁定,小事可立刻决断。

巡行所到之处,必先审问甄别罪犯,调看讼狱案卷,有事实出入的依理辨明。

各祭祀坛场,审视它的墙壁屋宇及祭器。

体恤孤寡老人,巡视仓库,查算钱粮,勉励学校,表扬善良之人,翦除豪强败类,正风俗,振纲纪。

凡是朝会要纠正礼仪,祭祀时监督仪程。

大凡政事得失,军民利病,都要。

有重大事件,聚集在朝廷参与谋划。

六部至关重要,然而各有专属政务,而都察院总理宪宪纲纪,只要有所见闻便可纠察。

各御史纠察弹劾,必须明确写明事实证据,开写年月,不得用空话随意诋毁,挑剔细枝末节。

外出巡按后回朝复命,都御史复查其称职与否然后上奏。

凡御史犯罪,罪加三等,如有赃物从重论处。

外差加衔(巡抚系统) 除了在京主持院务的左、右都御史、副都御使、佥都御史,都察院还有一个几乎无所不包的地方派出系统,即巡抚系统。

举凡地务、军务、财务,以及与此有关的一些特殊事务如盐政、茶政、马政等等,均由这个系统掌管。

巡抚的名称,产生于巡抚陕西。

永乐十九年,成祖派遣尚书蹇义等二十六人巡行天下,安抚军民。

此后不论尚书、侍郎、都御史、少卿等官,事情完毕复命,即或停止派遣。

起初称巡抚,或称镇守,后因为镇守侍郎与巡按御史不相隶属,公文往来多有妨碍,定为都御史。

虽然在事实上巡抚已经成为地方一级行政机构(地方化、制度化),但在编制上仍属督察院都御史们的“外差”。

在外加都察院都御史或副、佥都御史衔的官员,有总督、提督、巡抚、总督兼巡抚、提督兼巡抚,以及经略、总理、赞理、巡视、抚治等,乃至监管兵部尚书或侍郎(巡抚兼军务的官员加提督,有总理地方军务加赞理或参赞,所管辖多、责任重大的官员加总督。

其他如整饬、抚治、巡治、总理等项,都因特别情况设立。

以尚书、侍郎任总督军务的官员,都兼都御史,以便行事。

)以都察院都御使、副都御使身份督抚地方(明似无以都察院右职专为督抚兼衔之制),即是为了使官名整齐划一,也是为了强调督抚和都察院在编制上的隶属关系。

无论加官有多大,仍比都察院的掌院差一个等级。

(此外,也有因官员流品问题,科道言官为清流,其流品高于一般地方官,给外派大员加都察院御史衔亦有显示尊荣之说) 以下为《明史卷七十三 志第四十九 职官二》中所载明代各地督抚: 总督漕运兼提督军务巡抚凤阳等处兼管河道一员。

(洪武元年置漕运使,正四品,知事,正八品,提控案牍,从九品,属官监运,正九品,都纲,省注。

十四年罢。

)永乐间,设漕运总兵官,以平江伯陈瑄治漕。

宣德中,又遣侍郎、都御史、少卿等官督运。

至景泰二年,因漕运不断,始命副都御史王竑总督,因兼巡抚淮、扬、庐、凤四府,徐、和、滁三州,治淮安。

成化八年,分设巡抚、总漕各一员。

九年复旧。

正德十三年又分设。

十六年又复旧。

嘉靖三十六年,以倭警,添设提督军务巡抚凤阳都御史。

四十年归并,改总督漕运兼提督军务。

万历七年加兼管河道。

总督蓟辽、保定等处军务兼理粮饷一员。

嘉靖二十九年置。

先是,蓟、辽有警,间遣重臣巡视,或称提督。

至是以边患益甚,始置总督,开府密云,辖顺天、保定、辽东三巡抚,兼理粮饷。

万历九年加兼巡抚顺天等处。

十一年复旧。

天元年,置辽东经略。

(经略之名,起于万历二十年宋应昌暨后杨镐。

至天启元年,又以内阁督师经略山海关,称枢辅。

)四年并入总督。

十一年又增设总督于保定。

总督宣大、山西等处军务兼理粮饷一员。

正统元年,始遣佥都御史巡抚宣大。

景泰二年,宣府、大同各设巡抚,遣尚书石璞总理军务。

成化、弘治间,有警则遣。

正德八年设总制。

嘉靖初,兼辖偏、保。

二十九年,去偏、保,定设总督宣大、山西等处衔。

三十八年令防秋日驻宣府。

四十三年,移驻怀来。

隆庆四年,移驻阳和。

总督陕西三边军务一员。

弘治十年,火筛入寇,议遣重臣总督陕西、甘肃、延绥、宁夏军务,乃起左都御史王越任之。

十五年以后,或设或罢。

至嘉靖四年,始定设,初称提督军务。

七年改为总制。

十九年避制字,改为总督,开府固原,防秋驻花马池。

总督两广军务兼理粮饷带管盐法兼巡抚广东地方一员。

永乐二年,遣给事中雷填巡抚广西。

十九年,遣郭瑄、艾广巡抚广东。

景泰三年,苗寇起,以两广宜协济应援,乃设总督。

成化元年,兼巡抚事,驻梧州。

正德十四年,改总督为总制,寻改提督。

嘉靖四十五年,另设广东巡抚,改提督为总督,止兼巡抚广西,驻肇庆。

隆庆三年,又设广西巡抚,除兼职。

四年,革广东巡抚,改为提督两广军务兼理粮饷,巡抚广东。

万历三年,仍改总督,加带管盐法。

总督四川、陕西、河南、湖广等处军务一员。

正德五年设,寻罢。

嘉靖二十七年,以苗患,又设总督四川、湖广、贵州、云南等处军务。

四十二年罢。

天启元年,以土官反,又设四川、湖广、云南、贵州、广西五省总督。

四年,兼巡抚贵州。

总督浙江、福建、江南兼制江西军务一员。

嘉靖三十三年,以倭犯杭州置。

四十一年革。

总督陕西、山西、河南、湖广、四川五省军务一员。

崇祯七年置,或兼七省。

十二年后,俱以内阁督师。

总督凤阳地方兼制河南、湖广军务一员。

崇祯十四年设。

总督保定地方军务一员。

崇祯十一年设。

总督河南、湖广军务兼巡抚河南一员。

崇祯十六年设。

总督九江地方兼制江西、湖广军务一员。

崇祯十六年设。

总理南直隶、河南、山东、湖广、四川军务一员。

崇祯八年设,以为之,与总督或分或并。

总理河漕兼提督军务一员。

永乐九年遣尚书治河,自后间遣侍郎、都御史。

成化后,始称总督河道。

正德四年,定设都御史。

嘉靖二十年,以都御史加工部职衔,提督河南、山东、直隶河道。

隆庆四年,加提督军务。

万历五年,改总理河漕兼提督军务。

八年革。

总理粮储提督军务兼巡抚应天等府一员。

宣德五年,初命侍郎总督粮储兼巡抚。

景泰四年,定遣都御史。

嘉靖三十三年,以海警,加提督军务,驻苏州。

万历中,移驻句容,已复驻苏州。

巡抚浙江等处地方兼提督军务一员。

永乐初,遣尚书治两浙农事。

以后或巡视或督鹾,有事则遣。

嘉靖二十六年,以海警,始命都御史巡抚浙江,兼管福建福、兴、建宁、漳、泉海道地方,提督军务。

二十七年,改巡抚为巡视。

二十八年罢。

三十一年复设。

巡抚福建地方兼提督军务一员。

嘉靖二十六年,既设浙江巡抚兼辖福、兴、漳、泉等处,三十五年,以闽、浙道远,又设提督军务兼巡福、兴、漳、泉、福宁海道都御史。

后改巡抚福建,统辖全省。

巡抚顺天等府地方兼整饬蓟州等处边备一员。

成化二年,始专设都御史赞理军务,巡抚顺天、永平二府,寻兼抚河间、真定、保定,凡五府。

七年,兼理八府。

八年,以畿辅地广,从居庸关中分,设二巡抚,其东为巡抚顺天、永平二府,驻遵化。

崇祯二年,又于永平分设巡抚兼提督山海军务,其旧者止辖顺天。

巡抚保定等府提督紫荆等关兼管河道一员。

成化八年,分居庸关以西,另设巡抚保定、真定、河间、顺德、大名、广平六府,提督紫荆、倒马、龙泉等关,驻真定。

万历七年,兼管河道。

巡抚河南等处地方兼管河道提督军务一员。

宣德五年,遣兵部侍郎巡抚山西、河南。

正统十四年,以左副都御史王来巡抚湖广、河南。

景泰元年,始专设河南巡抚。

万历七年,兼管河道。

八年,加提督军务。

巡抚山西地方兼提督雁门等关军务一员。

宣德五年,以侍郎巡抚河南、山西。

正统十三年,始命都御史专抚山西,镇守雁门。

天顺、成化间暂革,寻复置。

巡抚山东等处地方督理营田兼管河道提督军务一员。

正统五年始设巡抚。

十三年,定遣都御史。

嘉靖四十二年,加督理营田。

万历七年,兼管河道。

八年,加提督军务。

巡抚辽东地方赞理军务一员。

正统元年设,旧驻辽阳,后地日蹙,移驻广宁,驻山海关,后又驻宁远。

巡抚宣府地方赞理军务一员。

正统元年,命都御史出巡塞北,因奏设巡抚兼理大同。

景泰二年,另设大同巡抚,后复并为一。

成化十年,复分设。

十四年,加赞理军务。

巡抚大同地方赞理军务一员。

初与宣府共一巡抚,后或分或并。

成化十年,复专设,加赞理军务。

巡抚延绥等处赞理军务一员。

宣德十年,遣都御史出镇。

景泰元年,专设巡抚加参赞军务。

成化九年,徙镇榆林。

隆庆六年,改赞理军务。

巡抚宁夏地方赞理军务一员。

正统元年,以右佥都御史郭智镇抚宁夏,参赞军务。

天顺元年罢。

二年复设,去参赞。

隆庆六年,加赞理军务。

巡抚甘肃等处赞理军务一员。

宣德十年,命侍郎镇守。

正统元年,甘、凉用兵,命侍郎参赞军务。

景泰元年,定设巡抚都御史。

隆庆六年,改赞理军务。

巡抚陕西地方赞理军务一员。

宣德初,遣尚书、侍郎出镇。

正统间,命右都御史陈镒、王文等出入更代。

景泰初,耿九畴以刑部侍郎出镇,文移不得径下按察司,特改都御史巡抚。

成化二年,加提督军务,后改赞理,驻西安,防秋驻固原。

巡抚四川等处地方兼提督军务一员。

宣德五年,命都御史镇抚,后停遣。

正统十四年,始设巡抚。

万历十一年,加提督军务。

巡抚湖广等处地方兼赞理军务一员。

正统三年,命都御史贾谅镇守,以后或侍郎或大理卿出抚。

景泰元年定设巡抚都御史兼赞理军务。

万历八年,改为提督军务。

十二年,仍为赞理。

巡抚江西地方兼理军务一员。

永乐后,间设巡抚镇守。

成化以后,定为巡抚,或有时罢遣。

嘉靖六年始定设。

四十年加兼理军务。

巡抚南赣汀韶等处地方提督军务一员。

弘治十年,始设巡抚。

正德十一年,改提督军务。

嘉靖四十五年,定巡抚衔,所辖南安、赣州、南雄、韶州、汀州并郴州地方,驻赣州。

巡抚广东地方兼赞理军务一员。

永乐中,设巡抚,后以总督兼巡抚事,遂罢不设。

嘉靖四十五年,复另设巡抚,加赞理军务。

隆庆四年又罢。

巡抚广西地方一员。

广西旧有巡抚,沿革不常。

隆庆三年复专设。

巡抚云南兼建昌、毕节等处地方赞理军务兼督川、贵粮饷一员。

正统九年,命侍郎参赞军务。

十年,设镇抚。

天顺元年罢。

成化十二年复设。

嘉靖三十年,加兼理军务。

四十三年,改赞理。

隆庆二年,兼抚建昌、毕节等处。

巡抚贵州兼督理湖北、川东等处地方提督军务一员。

正统十四年,以苗乱置总督,镇守贵州、湖北、川东等处。

景泰元年,另设贵州巡抚。

成化八年罢。

十一年复设。

正德二年又罢。

五年又复设。

嘉靖四十二年,裁革总督,令巡抚兼理湖北、川东等处提督军务。

巡抚天津地方赞理军务一员。

万历二十五年,以倭陷朝鲜暂设,寻为定制。

巡抚登莱地方赞理军务一员。

天启元年设。

崇祯二年罢。

三年复设。

巡抚安庐地方赞理军务一员。

崇祯十年设,以为之。

十六年,又增设安、太、池、庐四府巡抚。

巡抚偏沅地方赞理军务一员。

万历二十七年,以征播暂设,寻罢。

天启二年后,或置或罢。

崇祯二年定设。

巡抚密云地方赞理军务一员。

崇祯十一年设。

巡抚淮扬地方赞理军务一员。

崇祯十一年设。

巡抚承天赞理军务一员。

崇祯十六年设。

抚治郧阳等处地方兼提督军务一员,成化十二年,以郧、襄流民屡叛,遣都御史安抚,因奏设官抚治之。

万历二年以抚治事权不专,添提督军务兼抚治职衔。

九年裁革,十一年复设。

赞理松潘地方军务一员。

正统四年,以王翱为之。

随机文章村民修路竟然挖出千年真龙,沉睡真龙腾空而起吓哭村民照兵马俑为什么不吉利,和兵马俑合影不吉利/秦始皇陪葬品晕轮效应是什么意思,以貌取人/以偏概全形容对人的第一印象现今已经灭绝的三叠纪龟龙,头似恐龙背顶尖刺甲壳/很像玄武神兽揭秘末日景象般的风暴云,从大海袭来的澳洲风暴云就像恶魔降临迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!