欧空局近日发布了银河系及邻近星系的最详细版星图,其中包含对近17亿颗恒星的高精度测量数据。这些数据均由欧空局2013年发射的的盖亚探测器收集。本图中可以看出此次调查的全部恒星的亮度和颜色。

盖亚探测器于2013年12月发射升空,次年开始执行科学任务。2016年,欧空局发布了该探测器观测刚满一年后传回的首批数据,其中包括两百万颗恒星的距离和运动情况(左图)。右图为此次发布的第二批数据覆盖范围。

利用这些数据制作的视频还可使人们对该项目范围之大、包含的天体数量之多产生更直观的感受。左图为第一次公布的数据绘制的星图,右图为第二次绘制的新星图。

此前科学家已对银河系的恒星展开过详细分析,如恒星的运动模式等,这些都是我们了解银河系的形成与演变所需的关键信息。图为银河系内部的星际尘埃。

制作了三张图像。本图即是其中之一

盖亚探测器今后还将收集更多与小行星类型有关的数据,帮助我们全面了解小行星带。盖亚收集的动力学与物理学信息为我们提供了一个了解太阳系起源与演化的绝佳机会。

这张图片集合了盖亚在每个像素上探测到的全部光辐射。盖亚探测器上安装了不同滤光片,以便生成光辐射的颜色信息。图中的纹理即为恒星的自行轨迹(观测恒星自行反映的是恒星辐射光线的运动情况)。

图中总结了盖亚探测器观测的各天体尺度。这为天文学家提供了丰富的研究课题。

赫罗图比较了恒星的亮度与颜色之间的关系,是一种研究恒星类型及演化的重要工具。这张图在盖亚探测器公布的第二批数据基础上制作而成,是目前最详细、范围最广的赫罗图。

天文学家可以通过这些恒星的数据解码银河系的形状和历史。第二批数据已经显示银河系包含着两个截然不同的恒星群体,它们的起源可能不同,其运行模式表明它们可能来自于很久以前被银河系吞并的其他星系。

新浪科技讯 欧空局近日发布了银河系及邻近星系的最详细版星图,其中包含对近17亿颗恒星的高精度测量数据。这些数据均由欧空局2013年发射的的盖亚探测器收集。本图中可以看出此次调查的全部恒星的亮度和颜色。

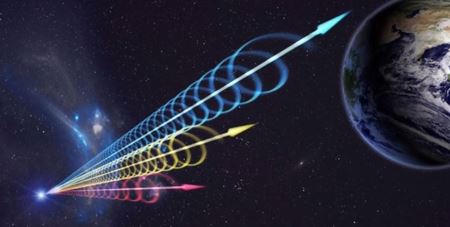

ALMA 观测行星形成的尘埃遗址

PDS 70的伪彩色合成图像。左面板显示了之前在0.87毫米处的ALMA观测结果,右面板显示了3毫米处的新ALMA观测值。合成图像将毫米/亚毫米连续图像与ALMA(红色)、W.M.Keck天文台的红外连续图像(绿色)和VLT拍摄的氢发射线的光学图像(蓝色)相结合。图像显示,ALMA观测到的尘埃排放在Keck和VLT探测到的行星外形成了环状结构。在3毫米的波长处,可以明显看到粉尘排放集中在西北方向(图像的右上角)。来源:uux.cn/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),W.M.Keck天文台,VLT(ESO),K.Doi(MPIA)(神秘的地球uux.cn)据ALMA望远镜:阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)通过在刚刚形成的行星轨道外检测到高浓度的尘埃颗粒(一种行星形成材料),成功地观测到了行星形成的地点。由Kiyoaki Doi领导的一个国际研究小组,当时是日本国家天文台(NAOJ)/高级研究生大学SOKENDAI的博士生,目前是马克斯·普朗克天文学研究所的博士后,用ALMA对一颗名为PDS 70的年轻恒星周围的原行星盘进行了3毫米波长的高分辨率观测。该天体拥有两颗已知的行星,新的ALMA观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的局部积聚。这一发现表明,已经形成的行星为行星积累了物质,并促进了下一颗行星的潜在形成。这项工作有助于揭示由多个行星组成的行星系统的形成过程,如太阳系。这篇题为“ALMA波段3观测揭示的PDS 70盘的不对称尘埃积聚”的文章已被《天体物理学杂志快报》接受发表。它可以在arXiv预印本服务器上找到。迄今为止,已经在太阳系内外发现了5000多颗行星。在某些情况下,它们组成了由多个行星组成的行星系统。这些行星被认为起源于围绕年轻恒星的原行星盘中的微米级尘埃颗粒。然而,这些尘埃颗粒是如何在局部积累并导致行星系统形成的,目前尚不清楚。PDS 70是唯一已知的在原行星盘内具有已形成行星的天体,这一点已通过光学和红外观测得到证实。揭示该天体中尘埃颗粒的分布将有助于深入了解已经形成的行星如何与周围的原行星盘相互作用,并可能影响随后的行星形成。之前对0.87毫米ALMA的观测揭示了行星轨道外尘埃颗粒的环形排放。然而,发射源可能在光学上很厚(不透明,近侧的灰尘颗粒会遮挡后面的灰尘颗粒),观察到的发射分布可能无法准确反映灰尘颗粒的分布。由Kiyoaki Doi领导的研究人员使用ALMA在3mm波长下对PDS 70周围的原行星盘进行了高分辨率观测。3mm处的观测值在光学上更薄(更透明),从而更可靠地提供了尘埃颗粒的分布。3毫米的新观测结果显示,与之前的0.87毫米观测结果不同,尘埃排放集中在行星外尘埃环内的特定方向。这表明,尘埃颗粒是行星的组成部分,在狭窄的区域积聚并形成局部团块。行星外的尘埃团表明,已经形成的行星与周围的星盘相互作用,将尘埃颗粒集中在轨道外缘的一个狭窄区域。这些聚集的尘埃颗粒被认为会生长成一颗新行星。行星系统的形成,就像太阳系一样,可以通过重复这个过程从内到外依次形成行星来解释。这项工作通过观测捕捉了已经形成的行星如何与周围环境相互作用并触发下一颗行星的形成,有助于我们理解行星系统的形成。领导这项工作的Kiyoaki Doi说:“天体由多个组件组成,每个组件都发射不同波长的辐射。因此,在多个波长下观察同一物体可以提供对目标的独特视角。“在PDS 70中,行星是在光学和红外波长下发现的,而原行星盘是在毫米波长下观察到的。这项工作表明,即使在ALMA的观测波长范围内,星盘也表现出不同的形态。“这突显了跨不同波长观测的重要性,包括使用ALMA进行多波长观测。使用不同望远镜在不同观测设置下观测目标的多个组成部分对于全面了解整个系统是必要的。”

艮-新研究表明银河系或有20亿颗行星像地球

一项新研究表明,天空中大约每37至70颗类日恒星中也许就有一颗正孕育着一个“外星地球”。 研究人员说,研究结果暗示,我们的银河系中也许存在着数十亿颗类地行星。 这些新的计算结果基于开普勒太空望远镜收集的数据。开普勒太空望远镜在2月轰动全球,它发现了超过1200颗太阳系外潜在行星,包括68个可能与地球大小类似的行星。 美国航天局位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室的科学家们关注的主要是位于其恒星宜居带内、与地球大小类似的行星。宜居带是指,允许星球表面存在液态水的区域。 研究人员分析开普勒4个月来收集的原始数据后确定,在所有类日恒星中,预计有1.4%到2.7%的恒星拥有类地行星,这些类地行星的直径是地球直径的0.8至2倍,且位于其恒星的宜居带内。 喷气推进实验室的天文学家约瑟夫·卡坦扎里蒂说:“这意味着,存在许多与地球大小类似的星球,在银河系中有20亿颗。在数量这么多的情况下,其中有一些行星也许存在生命甚至是智慧生命的概率比较大。这还只是我们所处的银河系,另外还有500亿个其他星系。” 在研究了开普勒收集的3至4年的数据后,科学家们预言,将发现总共12个类地星球。他们还说,其中有4个已经在数据公布后的4个月内被陆续发现。科学家们预测,银河系中可能总共有500亿颗行星,尽管它们不全都是大小与地球类似且位于其恒星宜居带内。 以上就是关于新研究表明银河系或有20亿颗行星像地球的全部内容,声明如下:本文内容及图片素材部分来源于网络,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。