法无定法。

成功亦然,没有固定的路径,有人得来全不费功夫,有人却费尽心机皆枉然,比如的爷爷杜审言。

杜审言身世显赫、才华出众、人脉发达;在机遇无数的时代,朋友们纷纷得志、他不过尔尔;官场斗争中还搭上了儿子的性命;中年后放下斯文、趋炎附势,未受重用,反被罚得最重;终于盼来了升职,可生命到了尽头。

正如吴敬梓在《儒林外史》开篇词中所说“人生南北多歧路”、“功名富贵无凭据,费劲心情,总把流光误”。

虽被誉为“诗圣”,可杜审言根本无需凭借杜甫出名,他在他的年代里就是著名人物。

杜家家世显赫,上溯可直追尧帝。

作为尧帝的直系后人,时被封地于杜城,时杜城改名为京兆杜陵县,故杜家提起郡望皆为“京兆杜陵人氏”,杜甫也称自己为“京兆杜甫”、“杜陵野老”。

杜家是仕宦之家,家系清晰可考,家族成员在朝为官的记录几乎保持了三千年,其中不乏名人,如杜周为西汉的御使大夫,为刺史、征南大将军,其他如杜畿、杜耽等数位先人在正史中皆有传。

东晋南渡时,杜家迁至湖北襄阳,入唐后,杜审言的父亲任巩县县令,他们这支由此定居巩县,故杜甫亦自称为巩人。

网络配图 杜审言,字必简,因其“凡属文,能精审语言,文章必然简要”,自幼文采出众,“雅善五言诗,工书翰,有能名”,闻名乡里。

科考之前,已被州县聘为僚属。

二十五岁时,进士及第,次年释褐,授予汾州隰城县尉,正式成为官员。

较之宋之问金榜题名后十五年方被选为官员,杜审言的入职速度应该算是快的。

可惜他连续二十多年位居九品,隰城之后,担任过四川、江阴及其他几处的县尉。

据学者考证,的《送杜少府之任蜀川》即是送杜审言调往蜀州任县丞时所作。

期间可能在朝廷中担任过同品级的麟台正字,直到五十二岁时成为洛阳县丞,“累转洛阳丞”。

彼时朝廷在东都洛阳,洛阳丞的地位也非其他县丞所能比拟。

能有如此好运,有赖于好友苏味道当时担任吏部选官的天官侍郎。

杜审言与李峤、崔融、苏味道号称“文章四友”。

四友中,他的官职最低,这与他不会为人处世相关。

杜审言以“好大言”出名,说话太高调,口无遮拦。

《新唐书》记载,他病重时,宋之问等去探望他,他居然说“然吾在,久压公等,今且死,固大慰,但恨不见替人”。

网络配图 出来混,总是要还的。

担任洛阳丞不久,杜审言被贬江西吉州参军。

离开洛阳时,陈子昂为其写了赠序,送别的文士有四十五人,皆作诗文,杜审言亦“挟琴起舞,抗首高歌”。

场面动人,浑然不知前途一片凶险。

到了吉州后,杜审言与同僚“不叶”,发生了矛盾。

这一次可不是一般的矛盾,惹得两位上司周季重、郭若讷设计诬陷他,将其下狱并准备处死。

杜审言的次子、杜甫的二叔杜并时年十六岁,在周季重的宴会上,“密怀刃以刺”,周季重负伤而亡,杜并也被军校砍杀。

周季重临死前感叹:“吾不知杜审言有孝子,郭若讷误我至此!”真是上阵还需父子兵。

杜并的孝行轰动一时,侯门之后、文章与张说并称为“燕许大手笔”的苏颋为墓志,工文辞、与王勃齐名的刘允济为祭文。

杜审言也由此被释放,免官调回洛阳。

三年后,崔融为其在武则天面前美言,获则天召见并被授五品的著作郎。

授官后,则天问杜审言“卿喜否”,杜审言拜谢,作《欢喜诗》。

之后,五十八岁的他终于开始梦想中的伴驾左右,官职也被升为掌管祭祀物品的膳部员外郎。

作为“方外十友”成员,虽以求仙学道为主旨,但其他道友们处心积虑地积极入仕的态度不可能不影响他。

接近后,杜审言也与武则天宠爱的、兄弟过从甚密。

未见史书记载他与兄弟有何具体勾当,但在中宗反正后流放的张氏集团成员中,杜审言被贬得倒数第二远、仅次于沈佺期,可见其罪过之重,甚至重于为张氏兄弟“捧溺器”的宋之问。

很怀疑他是如般“枉担了虚名”!宋之问被贬到广东泷州,杜审言和沈佺期分别被贬到位于今天越南境内的峰州、驩州,而李峤只被贬到通州。

彼时杜审言已经六十岁。

贬谪官员不能结伴而行,虽同路,也只能各自独行。

喜幸当时无城管设置,诗人们可以放心在墙上题诗,谓题壁是也。

沈佺期过大庾岭时,看到杜审言留下的诗,便作《遥同杜员外审言过岭》。

而等宋之问经过端州(广东肇庆)时,看到杜、沈等在这里的题诗,也写了《端州驿见杜审言王无竞沈佺期阎朝隐壁有题慨然成咏》。

网络配图 从召回的速度亦可窥杜审言之运气。

李峤、崔融是神龙元年当年即被召回任用,苏味道是次年春夏之际被召回,而杜审言是神龙三年春才遇赦北归,被授予从七品下的国子监主簿。

杜审言为崔融戴孝就是这次回到东都后。

景龙二年,有赖于扩大修文馆的建议,修文馆扩编,杜审言六十四岁时被选为七品的修文馆直学士。

入职不足一年,杜审言辞世。

李峤为其上奏,中宗赠著作郎。

但这一哀荣来得较晚,下葬时,宋之问为其写的祭文中还称其为学士。

四年后,杜甫出生。

杜甫非常钦佩祖父,称“诗是吾家事”,赞其“吾祖诗冠古”。

可惜这位“冠古”的大诗人命运多蹇,正所谓“成功不在于拿一手好牌,而是要把手里的坏牌打好”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古时候官员上朝时,有免费午餐吗?官员们都是吃什么

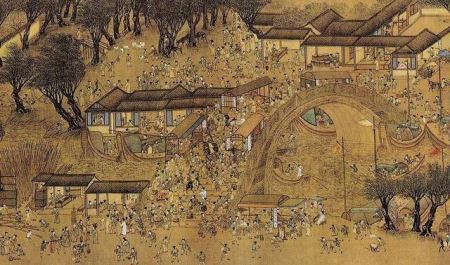

某天中午在单位食堂吃饭时,一位同事问我:“你说,古代当官的上朝,宫廷里给准备午饭吗?”我一愣,想了想,是啊!早晨到朝堂上办公,如果“拖堂”了,给准备午饭吗?可这事儿还真不知道。我只好回答:“回去给你查查吧!”回去一查,还真有!而且还是免费的午餐。 据史料记载,我国古代完整意义上的机关食堂制度是从唐朝开始的。据唐朝文献《崔记》记载:唐太宗李世民称帝后,决定延长定期举行朝会的时间。可会议时间一旦延长,与会的大臣们难免。为了体恤各位参会大臣,唐太宗就“略备薄菲”,让大家吃一顿免费的工作餐(朝食)。因为这个“圣旨”很受欢迎,所以就开了一种公费吃饭的制度。 要吃饭就得有食堂,唐朝的机关食堂叫“公厨”。“公厨”中档次最高的,就是皇帝在金銮殿上摆下的国宴(朝食)。参加国宴的官员一般都是朝中大员,一定品级的地方高官进京汇报工作,也可以去“朝食”。那么,无资格参加朝会的其他官员怎么办?没饭吃吗?不!按规定可以到本部门的机关食堂享用工作餐。其中,档次最高的是宰相办公的政事食堂,称为“堂厨”、往下各地府及中央有关部门的派驻机构,也有自己的公家食堂,但名称不一,如中县食堂、判曹食堂、孔目院食堂等。除部门领导外,一般办事员也可以享用免费午餐。称之为:“吏厨”、“佐史厨”或“府史厨”。真可谓层次分明,安排得十分妥当。 若问官员们的免费午餐都吃什么?据《唐六典》记载,国宴(朝食)的标准依官员的品级大小而定。四、五品官员的用餐标准是:2升米、2升3合面、1.5升酒、3份羊肉、2颗瓜、7盘菜,还有油盐酱醋等各色调味品。六至九品官员的午餐标准比上述略低:2升白米、1升1合面、1升酒、油3勺、5盘菜……吃不完的还可以打包回去。《因话录》就记载了一个小故事:唐贞元初年,洛阳物价高昂,一般人家舍不得吃好东西。河南府的官员曹庚倬在参加公款吃喝时,想到家里守寡的姐姐,每次都要从宴席上打包,给姐姐带一份免费午餐。一开始,同僚们常常笑话他。后来知道了原因,都非常感慨,纷纷称赞他。 由此可以看出,一桌免费的午餐,大家肯定是吃不完的,打包回去与家人分享也很正常。可一顿工作午餐这么丰盛,有必要吗?其实,人们都知道不妥。可“公家”的钱花起来没人会心疼,所以,朝廷食堂里的供应必须丰盛、上档次。 那么,如此高规格的免费午餐,经费如何解决呢?史料记载,国宴的伙食津贴全部由国家财政承包,大家只管甩开腮帮子吃就是了。其余各部门和地方食堂的经费,也是由上级财政拨款。有趣的是,这笔下拨到地方上的吃喝款,并非“死钱”,而是由各部门、各级政府在年初作为贷款放出去,然后在年终时连本带利收回来。如此这般如滚雪球似的越滚越大,完全可以支付机关食堂的日常开支。 正常情况下,还有吃不完的“伙食尾子”可分,真正是“”,这也是滋生腐败的温床啊! 随机文章蒙娜丽莎十大恐怖之处,背后竟有外星人(蒙娜丽莎的微笑最恐怖)德国MG42机枪的威力,半天一把机枪杀死4000人(号称希特勒的电锯)外星人正在向地球发信号,外星人发求救信号被科学家破解伽马射线暴威力多大,地球会瞬间蒸发/人类或死于伽马射线暴之手天煞孤星是几月几号生,不同生肖命犯天煞孤星/一生被迫孤独一人迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

刘伯温收到“一梨和两枣”就辞官了,“一梨和两枣”是什么意思?

收到“一梨和两枣”就辞官了,“一梨和两枣”是什么意思?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。 “三分天下,一统江山刘伯温”,这是后世国人对于刘伯温最高的评价。刘基字伯温,公元1311出身于江浙行省的青田县。元末明初的军事家·政治家·文学家·通经史·晓天文·精兵法,他以辅佐完成帝业,开创并保持国家安定而驰名天下,因此被后人比作诸葛亮。 朱元璋崛起于群雄之中,一战定长江,灭陈友谅、张士诚,二战于黄河,匡扶往日汉家领土,趋元庭于漠北。朱元璋这一连串丰功伟绩的背后,我们始终都能看到刘伯温的身影,也正是如此后人总是将刘伯温与诸葛亮做比较,这在那个时代是对一个人最高的评价。 但是,在描绘着过去的史书中,我们会发现,历史上的许多开国功臣,多数都逃不掉“,”的厄运。明朝也是一样,当朱元璋坐上宝座之后,他便将自己手中的钢刀利刃,指向了那一群开国功臣。以“案”、“案”等为导火索,对此前跟随自己打天下的功臣勋贵,进行了疯狂的屠杀。根据史书记载,仅“”被牵连人数就高达3万多人,其中开国功臣、陆仲亨等开国元老都未曾善终,由此可见朱元璋在登上皇位后的残暴嗜血。正是在这样的历史背景下,刘伯温算是这一干臣子中,最为幸运的。 说起刘伯温的幸运大逃亡,一定要先说一个人,她是朱元璋的老婆。曾经在朱元璋创业的时候,马皇后就一直默默的支持着朱元璋,两人一起,共同创建了大明王朝。朱元璋称帝后,马皇后一直坚守着成功男人背后的女人的指责。不断的提醒着朱元璋,要控制好暴怒的性格,收敛乱杀无辜的行为,总体来说马皇后对整个王朝的贡献是功不可没的。 再说刘伯温,实际上刘伯温心中非常清楚一件事,尽管和朱元璋一起吃苦闯天下,但是朱元璋是不愿意与他人一同分享,这来之不易的成功果实的。所以,朱元璋称帝后,他并没有像其他功臣一样,去争功夺劳,而是选择。 虽然他想过辞官回家,归隐山林,安度晚年,但是却被朱元璋拒绝了。而且马秀英皇后对刘伯温也是体恤有加,所以便将心中的想法压制了下去。但是,朱元璋对自己手下的大臣要求越来越严苛,甚至出现一点误差都可能掉脑袋,这让刘伯温心生忌惮,不知如何是好。实际上,朱元璋心中一直在计算着刘伯温,总是想找机会除掉刘伯温。然而,刘伯温做事滴水不漏,不但事事小心,甚至都不敢与其他大臣共事,朱元璋实在是抓不到他的把柄。一日,刘伯温突然收到了马皇后贴身丫鬟送来的水果篮,本来皇后关心老臣是分内的事,但是刘伯温打开水果篮后却大惊失色。 篮子中只有一个梨和两个大枣,刘伯温一瞬间就明白了马皇后的心意,于是立马像朱元璋呈递上了辞职信,辞官还乡了。因为这一梨两枣的含义恰好是“早早离去”的含义,也正是这样,刘伯温逃过了一劫,成为了少数朱元璋手下逃脱的功臣。 历史总是这样的,历朝历代的诞生,总是会伴随着些许的杀戮,这样的情况在历史上不断的上演着,也使我们对于能臣干将的认识应该换一个角度。不仅是以文治武功来看一个臣子,更多的时候也应该看这个人是否拥有明哲保身的大智慧。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: