汉武帝刘彻:一生致力于开疆扩土的帝王

所有的大权都集中到一人之手,即令这个人是天才,是圣贤,也必须勤勤恳恳、呕心沥血才能治理好国家。

如果面向全国选择,或者面向一个较大的族群选择,也不难选到这样的人。

偏偏家天下的君主国家别无选择,只能选择的儿子而且嫡长子。

如果碰巧是个有德有才且勤奋的人,那么就是全国人之福了。

不幸的是,更多的时候,这个人只是个平庸之辈,或者是个有身体、精神等方面缺陷的人……全国的大权集中到这类人的手上,后果可想而知。

网络配图 更可怕的是,既然大权集于一身,就更易成为争夺目标,当权者被不安及恐惧感折磨在所难免,即使是性情温和的人,坐上皇位后被异化成为暴君,也是常有之事。

这方面中国的例子俯拾即是。

还是举罗马的例子吧。

奥古斯都?恺撒假装是罗马的首席公民,他的4个继承者却神气了起来,模仿东方帝王的奢侈生活,其中两个坚持要作为神灵受人崇拜。

但他们都没有安全感,这种心情像幽灵一样折磨着他们,终于将他们异化成了嗜血的暴君和怪物。

4人中,提比利乌斯是个勤勤恳恳的官吏,接位时并不残忍,但接位后却将所有认为危险的人物全杀害了,因而得到了暴君的称号。

凯尤斯是个25岁的青年,接位前很得人心,仅仅当了4年皇帝,就得到了疯狂挥霍和惨无人性的恶名。

克罗狄乌斯是个有书卷气的中年人,继位后却要用征服来安抚自己恐惧的心灵。

尼禄是个17岁的少年,热爱诗歌、绘画和音乐,皇位使之很快就成了一个沉溺酒色和杀人成性的暴君。

所幸的是,中国不同于罗马。

中国有近两千年封建制积淀的厚重道德和文化的维系,只亡朝,不亡国。

统一中国后,将在秦国已实行了百余年的郡县制推行到了全国,最初将全国划为36郡,后来随着领土扩展增至40余郡,郡下设县。

既然在全国废除了封建制,原来六国的贵族阶级被消灭了,奴隶也随之自由了。

他们在春秋时期瓦解了井田制,在战国时期趁乱掠夺了国有土地,国亡之后,他们的土地当然又都收归国有,交给百姓耕种。

耕者有其田,生产力得到很大的解放。

老百姓本应大唱赞歌才对,秦始皇为什么反而成了暴君呢? 秦王朝统一中国后,欧亚大草原上的匈奴继之后,又开始掠夺中国了,而且来势凶猛。

再者,全国统一后,如度量衡需统一,语言文字需统一,农田水利需统一整治,宫殿陵墓需要大规模开建……尤其是道路亟须统一修建。

更大的压力来自突然取消封建制的反对之声。

当年在秦国率先取消封建制,尽管取得了明显成效,却遭。

现在推行郡县制未见成效,却已有那么多贵族的利益被剥夺了,其中很多贵族还连命都丢了;近两千年的封建制已渗透到中国人的血液和基因中,废除封建制就意味着儒家文化的根被拔掉了,以儒家为主的知识分子,在思想观念和感情上难以接受,是可以理解的。

在这种背景下,必须区分轻重缓急,先让那些得到田地的农民休养生息。

此外,对那些反对郡县制的读书人,也应该尽量宽容一点。

网络配图 可是秦始皇又是怎么做的呢?他把六国的兵器统统收集到首都咸阳销毁,就以为从此天下太平,可以高枕无忧、率性而为了。

他同时既大修长城,又广修道路;还兴建,开建始皇陵等,因而必须增徭加赋,必须严刑峻法。

这样一来,得到了田地的农民感到,失去了对秦王朝的认同。

秦始皇对那些多嘴多舌的读书人,甚至干脆来个,让天下噤声,从此听到的全是阿谀奉承。

他让统一后的中国变成了一个火药筒,自己却一心去求长生不老,且真的认为自己会长生不老,将仁柔的太子远调去北方边关,结果自己在巡视途中,因丹丸中毒而丧命,让无能而又凶狠的小儿子有机可乘,与宦官、丞相联手,害死哥哥扶苏而。

如果是扶苏继位,秦帝国也许还有救。

秦始皇尽管是雄才大略的千古第一帝,却断送了江山。

他的才干应不及其祖先。

秦始皇把个火药筒留给了,秦二世又丝毫不知去做拆引线的工作,结果氓隶之人、押着900迁徙之徒去守卫渔阳,因大雨误期面临斩首,便索性揭竿而起,秦帝国很快,绵延几百里的阿房宫被一把火烧了,据说大火3个月不灭。

秦王朝二世而亡,仅仅维持了15年。

接下来是相争的故事。

沛县的小亭长领导的起义军最先打入咸阳,功最大;楚地的项羽势最大,因为项羽不但军事实力最强,而且还打着的旗号。

灭秦后,刘邦被封汉中做汉王,项羽则把自己封到楚国做楚霸王,原来的楚怀王自然升格为皇帝。

还有其他一些起义军首领被封到各地做了诸侯。

原来六国的一些诸侯后裔也被人拥戴为诸侯王。

中国似乎又恢复了封建制。

但是休养生息不足一年,刘邦便带兵杀出汉中,要灭掉项羽,统一中国,做秦始皇第二。

双方打了4年,项羽在乌江自刎而死,刘邦夺得天下。

从秦帝国经过楚汉相争的大动荡再建立,实在是一种必然,因为已有近两千年历史的封建制如果顺顺当当就过渡到了君主制,那反而说明封建制在中国并非。

所以,刘邦统一中国的功劳不亚于秦始皇,而他统一后的则比秦始皇高明得多。

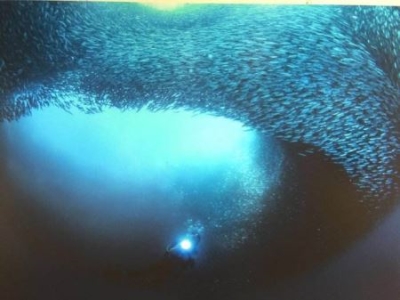

网络配图 汉王朝刚建立,匈奴又汹汹而来。

楚汉相争的几年匈奴远离了,一般认为是被强大的秦帝国军队吓走了,其实暂时吓退匈奴的应该是那座长城,因为一个在短时间内能建雄伟长城的民族,显然是不可战胜的。

据《》记载,这次的匈奴首领单于是“杀父代立、妻群母”之后,率众而来。

刘邦亲率30万大军抗击,没想到在平城被40万匈奴围了7天7夜,如果不是花千金买通了单于之母暗中说情,匈奴网开一面,刘邦怕是要在平城一命呜呼了。

与贵族出身的秦始皇不同,小吏出身的刘邦深知国家久经战乱,必须与民休息,因而对匈奴得咬牙忍让,采取和亲政策。

和亲政策持续了几个朝代。

刘邦死后惠帝继位,实则当权,再到文帝、景帝时期,都是对匈奴尽力忍让,对百姓则尽力减徭轻税,让百姓休养生息。

结果,中国建立中央集权以来,有了第一个百居乐业、国家日益富强的时期,史称“”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。