今天小编为大家带来了一篇关于的文章,欢迎阅读哦~ 公元前960年,赵匡胤登基,对手下谋臣以及将士进行了不同等级的封赏。

向来都会对大臣起疑心,如果没有绝对可以掌握的手段,都不敢放下心来,赵匡胤也是如此。

一日,皇帝与聊天谈到了战争不断和朝代更换的原因,这个时候赵普提出关键性的一点,那就是兵权的拥有者。

手中有兵权的人,就等于拥有了朝堂之上的半壁江山,如是被心怀不轨的人所拥有,那么对于皇帝而言就是一个定时炸弹。

一开始赵匡胤并不相信,赵匡胤认为,这些人都是自己的兄弟,陪自己打下江山,不会对自己产生什么威胁,后来想了一下,自己不就是以这种方式夺得皇位的吗?有人说,是史上最聪明的一次夺权?这是为什么呢?宋太祖太狡猾,真的是这样吗? 自古以来,夺取兵权是一个极其困难的过程,一般会有流血、有牺牲,在大臣眼中,自己手里有兵权的话,会有安全感,怎么会轻易的将兵权交出呢?可是皇帝又怎么会允许其他人动摇自己的皇位呢?于是赵匡胤想出一种特别的方法,没有以利刃相逼,也没有流血和牺牲,就是简单的喝酒就把兵权夺了,这次的夺权确实很聪明。

他刚登基,肯定不能做昏君做的事情。

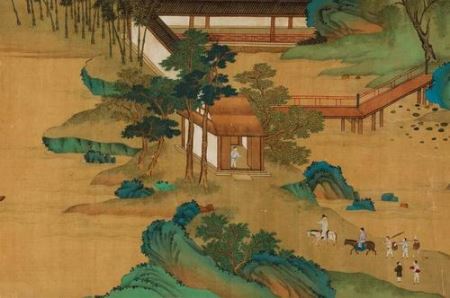

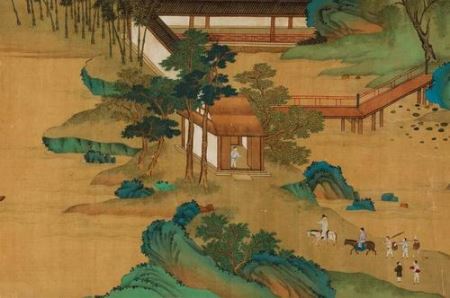

一天赵匡胤将禁军统领还有众将招来皇宫,一开始大口喝酒大口吃肉,在这个时候是没有上下尊卑的,只有兄弟情义。

喝完酒之后,赵匡胤开始按照自己的剧本走了,他走的是感情路线,所以最终他的将士都对他感恩戴德。

赵匡胤大概意思就是,现在的自己皇位不稳,不是因为害怕你们谋反,而是害怕你们的手下,想要飞黄腾达,怂恿你们去夺皇位,到那个时候,兄弟之间不和睦,实在是不好,倒不如你们交出兵权,去镇守边疆享清福,顺便奖赏这些将士们一些财物,这样也可以保证不受他人算计。

众将士听了之后都是感动,认为赵匡胤处处为自己着想。

这也是赵匡胤杯酒释兵权的高明之处,轻轻松松就解决了,既没有破坏自己明君的形象,又让手下心甘情愿交出兵权。

但是在那个时候政权本就分散,赵匡胤所得到的只是一点点兵权而已,各个和节度使手中都有兵力,要是有一天联合起来定会危及皇位。

赵匡胤又想到一个妙招,让他可以安稳地睡一个好觉。

他自己设立了严密的政治管理制度,还有军事选拔制度,将剩下的兵权分散开来,让底下的人没有造反的能力,不得不说宋太祖确实很狡猾。

这个“杯酒释兵权”的方法很好地防止内乱的发生,稳住了赵匡胤的皇位,不仅恰当地处理了兄弟们之间的关系,而且加强了君主专制。

赵匡胤很好地掌握了国家权力,他的治国能力是让人佩服的,收取兵符的方法也是后人大为赞赏的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

为什么清朝帝王都会选择蒙古族的女人呢?

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

孙策一代雄主 为什么偏要跟个野道士于吉过不去

是少有的英雄,继承父志,一统江东,年仅二十六岁英年早逝。青梅煮酒说孙策藉父之名,算不得英雄,但他跟同样年纪时都还是的小角色。能跟孙策一比的,如此年轻而能建下如此功业的大将,古往今来,恐怕惟一人而已。 在《演义》中,孙策的死跟于吉有着直接的关系。按理说孙策乃江东之主,于吉不过是个无权无势的野道士,他为何非要杀掉这个素不相识的小人物呢?网络配图 于吉出场的时候,孙策正与众臣在酒楼上饮酒,酒兴正酣的时候,“诸将互相耳语,纷纷下楼”。按理说,大家陪主公吃饭,应该恭恭敬敬的,居然为了一个江湖道士,纷纷撂下孙策,擅自离去。 这就让孙策很不高兴了,难道在这些人心中,还有人比自己这个主公还要重要? 孙策凭栏一望,就更生气了,只见“上至孙策部下诸将,下至城中男女百姓,皆焚香伏道而拜之”。这个场景,就深深地刺激和伤害到了孙策内心的自尊。因为整个江东都是他的,他都从来没有如此受人尊敬膜拜过,这个道士竟然如此深得人心。 为了维护自己的尊严,孙策是不可能就这么放于吉走了,于是命人将于吉抓来问罪,三言两语便要将于吉推出斩首。于吉并没有做什么罪大恶极的事,孙策说要斩首不过也是一时气话,发泄下心中小小的愤怒,谁要是给他个台阶下也就算了。网络配图 但是以为首的群臣苦苦劝阻,反而将于吉越抬越高。孙策本来只是为自己树威,并无心杀于吉,但话已出口,此时,只好先将于吉下了大狱。事情到这里,都还有回转的余地,只要众人不提此事,过几天孙策气消了也就不了了之了。 但是这事连吴国太都惊动了,对孙策再三相劝。这等于又提醒了孙策,于吉这个人在江东人心中地位的不一般,于是孙策又亲自去牢里看看这个野道士。 这一看顿时,牢里的狱卒都对于吉毕恭毕敬,去其枷锁,好生侍奉。到这里,孙策才真正开始考虑要不要杀于吉。 接下来江东群臣做的事就是火上浇油了,张昭等数十人联名上书。在古代,臣子对主公应该是绝对的服从,而联名上书这个事情,往往都是对主公的软性胁迫。就是这件事触碰到了孙策的底线,他已经下定决心要杀于吉了。 让于吉祈雨不过是个借口,如果他求雨不成,便能冠冕堂皇地将他杀掉。于吉在求雨之前就说:“吾求三尺甘霖,以救万民,然我终不免一死。”网络配图 虽然于吉求雨成功,没有了这个借口,却也不能阻挡孙策杀他的决心。一句“尔等皆欲从于吉造反耶”才使众臣如梦初醒,但已是箭在弦上,不得不发了。 江东众臣一直费劲心力相救于吉,却不知正是众人亲手将于吉送上了断头台。这些人都是一时英豪,却不能理解主公孙策的真正心思,一意孤行,推波助澜,导致了这场悲剧的上演。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: