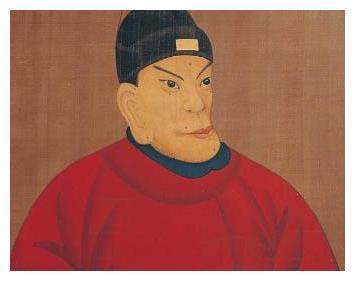

今天小编为大家带来了一篇关于的文章,欢迎阅读哦~ 黄初二年(公元221年),虽然没有像、那样登基称帝,但也被曹魏册封成了吴王,总算是有了一个的大号。

回首跌跌撞撞的往昔,早先辅佐孙权打下半壁江山的老臣勇将们也都相继陨落,一批在他刻意的提拔和培养之下接过了东吴大业的担子。

诸葛恪,就是这众多后起之秀中被孙权最为看重的一个。

据《志诸葛恪传》中记载,诸葛恪是东吴重臣的长子,蜀汉丞相的侄子,论其出身的话也能算是名门之后吧。

他机智善辩且很有才华,在少年时期就已经很出名了,孙权对他也是非常的喜爱和重视。

在注引《江表传》中,孙权对他有这样一个评价:“蓝田生玉,真不虚也。

” 诸葛恪还有一个众人皆知的著名典故,把他机智多谋的特点描绘得淋漓尽致。

由于出身低微,祖上就是一个种瓜为业的农民,到了孙权这一代,虽然接受过很好的教育,但总的来说身上还带着那么一点市井气息,调侃捉弄就是其中最有代表性的行为之一。

诸葛恪的父亲诸葛瑾除了有才之外,脸还长得很有特点,就是瘦长,说不好听点就是有点像驴脸。

所以他也就成了孙权在闲暇之余常常用来捉弄取乐的对象之一。

有一次孙权大会群臣,说完正事儿之后就让左右牵进来一头驴,驴脸上还挂了一张纸,上面写了四个字“”。

诸葛瑾字子瑜,这很明显是孙权又搞了一出,借此来消遣取乐的。

诸葛瑾很尴尬,群臣看到了之后也都笑得,这个时候诸葛恪就站出来为父亲化解了尴尬。

诸葛恪跪俯在孙权面前说:“我请求借支笔往上面加两个字。

”孙权同意之后,只见他在四个字后面加了“之驴”两个字。

这一下子字面上的意义就明显不同了,既化解了父亲的尴尬,又不至于让孙权难堪,更不会破坏众人欢愉的氛围。

通过这个典故就能看出诸葛恪的机智和应变能力,他身上的这一特点也是孙权决议要培养和提拔他的原因之一。

据《三国志传》载,黄初二年(公元221年),曹丕册封孙权为吴王,随后又要册封孙登为东中郎将的时候被孙权谢绝。

年底的时候,孙权册立孙登为东吴太子并精心为他挑选了一批人进行辅佐,诸葛恪就是当时被选中的辅佐大臣之一。

这就是孙权对他刻意提拔培养的一种行为。

除此之外,孙权为了帮助诸葛恪稳固地位,还特意地让他在军事上也进行历练并从中建立了军功。

据《三国志诸葛恪传》载,在东吴境内,山越叛乱一直都是一个很严重的问题,也是孙权极为头疼的一件事情,所以对于东吴的诸多名将来说,平定山越贼寇好像是必修课一样,差不多每个人都要经历那么几次平叛的战斗。

当时丹杨郡由于其复杂的地形和特殊的民风,使得这一地区的山越活动异常频繁,虽然孙权曾多次派兵征讨平叛,但是平定的都是地势较为平坦的外围县城,深远的山区则没能进行清剿。

诸葛恪对这一地区的山越问题进行了一番研究过之后,向孙权请命愿意前去平叛,保证三年之内平定完成并且收编四万精兵。

当时的满朝文武都不看好诸葛恪,其中也包括他的父亲诸葛瑾。

诸葛瑾得知消息之后痛惜的说:“诸葛恪不是要带着我家走上兴旺之路,而是要泯灭我诸葛一族呀。

”但唯独孙权特别支持诸葛恪,晋升他为抚越将军并任命为丹阳太守,率部前去平定。

诸葛恪在这次平定山越的军事行动中没有辜负孙权的支持和信任,按照自己的承诺如期在三年之内悉数平定了丹杨山区的贼寇,并从中挑选了身强体壮的四万年轻人编入了军队的序列,自己统领一万,其它的分给了手下诸将。

此时的诸葛恪才三十五岁,凭借此次平叛成了名震东吴的将领,从此开了扶摇直上的升迁之路,并最终成了东吴后期举足轻重的重臣。

那么诸葛亮为什么要抵制孙权提拔诸葛恪呢?这是因为诸葛恪身上有一个很大的毛病:做事随意、玩世不恭。

据《江表传》载,孙权被册封为吴王之后,在军中设置了主管粮草的节度官一职。

最初由侍中偏将军徐详担任,徐详去世之后由诸葛恪接任该职。

诸葛亮得知消息之后,给写了一封信,大致意思是说:“我家兄长年老体弱,恪儿做事又不是那么缜密,掌管粮草是军中大事,万一出现什么纰漏将会造成无法挽回的损失。

我虽在蜀汉,但是心里非常担忧,特意写了这封信望你转呈。

”后来陆逊将此事上报给孙权,孙权觉得诸葛亮说的很有道理,于是就改让诸葛恪带兵了。

从这一段记载可以看出,诸葛亮之所以会抵制,主要是孙权把诸葛恪提拔到了一个不太适合他的位置上去,这完全是一位长辈对晚辈的关心,既是出于私心,也是出于公义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

张辽率800人胜东吴10万大军孙权死里逃生

曾以数千的兵力打败了拥有十万大军的,并差点生擒了后者。张辽是曹魏的将领,骁勇善战。合肥是下令修建的。它位于东南战略要地。如果孙权要北伐,就必须通过这座城池。为此,孙权打了合肥五次,但一次都没拿下。 图片来源于网络 孙权对阵张辽,就发生在他对合肥的第二次攻击上。南征没有成功,就命令张辽等一些将领防守合肥。自己退回大本营。彼时的孙权已经以平分荆州的代价与和解。他见曹操没有及时回到东边,就在8月率领十万大军,再次进攻合肥。 在合肥防守的士兵只有7000人,兵力悬殊巨大,曹操地派人送去锦囊。 张辽领悟到了曹操的意思。连夜募集到了八百士兵,请他们大吃了一顿,准备明天迎战孙权。张辽披着战甲,率先冲进敌阵。杀死对方几十个士兵,把他们的两位大将也斩落马下。他大叫着自己的名字来到孙权的面前,对方所有人都被他的气势给吓懵了。孙权手忙脚乱地登上山顶,他叫士兵把张辽包围,但这怎么能难倒张辽。张辽突击,打开了包围圈,并突围救出了其他被围的军士。张辽所向披靡,没有人能拦住他,这场战从天亮打到午后,孙权的部队士气全失,就这样过了十几日,孙权的十万大军都没有攻下合肥。军中流行起来传染病,孙权只得下令大军撤退自己殿后。张辽见孙权撤退,乘胜追击包围了孙权。孙权身边的大将拼死保护孙权,让孙权先逃走,撤退路上的桥被毁孙权借助飞奔的马才跳过河与在对岸的大军会合。 经过了这次战争,张辽在孙吴名声大振成为了一代名将。 孙权喻读书的故事 吕蒙为东吴的名将,自幼便习得一身好武力,胆识过人,战功显赫,本为手下的一名大将,后在孙权掌权后,因其善战和勇猛,深受其器重。 图片来源于网络 吕蒙为一名武将,虽甚有胆识,但终究为一名勇夫,因而并不得同为东吴名将的所赏识。吕蒙因功绩之大渐得孙权信任且委以重任,遂孙权便对吕蒙表明他现在身居要职,所要承担的职责也变大了,身居高职也需要不断的充实自己,方能服众,不能只依靠蛮力和武力成为一方将领。 而吕蒙对此却毫不在意,认为自己在军中事务繁忙,腾不出时间学习为由拒绝了孙权的这个提议。而孙权则再次表述道,让吕蒙去学习去充实自我,并不是想要他成为一方专研典籍的名士,而是可以发挥不断学习的精神去广泛的了解知识和增长见闻,并不是要他对知识进行专研而是需要他不要懈怠,为了变得更好而不断努力。 且孙权还以自己为例子向吕蒙表明军务繁忙的自己尚能常常阅读,并且从书中获得很多收益,而比较起来,吕蒙怎会没有时间去学习呢。于是吕蒙深受发和教益,开始学习。 后鲁肃经过吕蒙家时,与其探讨天下事发掘吕蒙见解和才识发生很大的变化。不再是从前的吕蒙,因此吕蒙表明“士别三日,将”的言论,遂拜别吕蒙母亲,两人结成好友,鲁肃方离去。 后人便将此事告诫他人需要摆正态度不断学习,以此提高自己的水平和能力,且告诫人们要以开放的眼光看待他人。 吴王孙权手下的大将都有哪些 孙权名下的大将有很多,擅长马上作战,爱使用弓箭。他曾经和孙策在疆场上交过手,但后来他的主子被敌人打败,他逃入了山中。偶然遇见孙策,被后者收服,协助其扫平江东。在孙权继承哥哥的位子后,他让太史慈管理南方的要务。 图片来源于网络 吕蒙少年时就跟着姐夫一起跟随孙策打仗。在孙权执掌政权后,渐渐得到重用。屡立奇功,官至太守。在行军的时候,他也不忘记读书。等到了后来他就能对孙权说出自己对事件的看法。吕蒙向主公建议应袭击荆州,这样才能够得到与曹操对峙的优势。孙权越来越信任他。在为孙权夺回荆州时,他打败了并把他给生擒了回去。但他很快就因积劳成疾生病。孙权特地把吕蒙安置在他自己睡的地方,不惜耗费千金寻找能治好吕蒙的医生。他想随时了解吕蒙的身体状况,又怕打扰他休息,就在墙壁上凿出个小洞观察。他的心情随吕蒙病情的好坏起伏。当吕蒙病情有些好转时,甚至拉着群臣祝贺。可吕蒙的性命还是没有留住。孙权为此非常憔悴。 也是孙权手下的大将。他的父亲跟随孙权打仗牺牲了。年仅15岁的少年就这样继承了父亲的一切。在孙权征讨江夏太守时,他担任前锋官,取得很大的胜利。在攻打的时候,他救了一直与他不和的同僚。后来与这位同僚成为至交好友。凌统为人亲和,又讲道理,很受士兵爱戴。在孙权被敌将包围时,他英勇救主,壮烈牺牲。孙权特地让人给他写了墓志铭。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

孙权比不上一代奸雄曹操和刘备 为什么他还能成为大帝呢

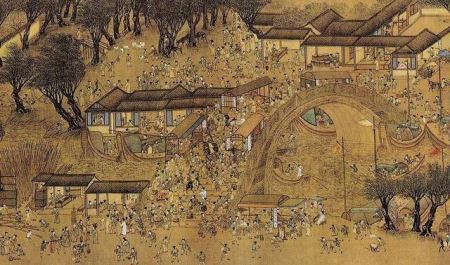

嗨又和大家见面了,今天小编带来了一篇关于的文章,希望你们喜欢。 三分魏、蜀、吴!而开创三国格局的三大雄主,分别是、和孙权。这三位雄主,都堪称的人物。所谓盖棺定论,曹操死后的是武,被人们称为是! 一个“武”字,道出了曹操最突出的成就,所谓魏武挥鞭,一统北方!其豪迈之气,三国时期无人能出其右。唯才是举,英雄不问出路。挟天子令诸侯,远见卓识占尽先机,又身兼文学家和书法家,故而曹操是三国三大雄主中,个人成就最高的。 刘备死后的谥号是昭烈帝。昭即光明之意,烈的本意是火势凶猛,合并在一起其实就是道出了,刘备这一生,功绩显赫,声明卓著!再加上一部《》的渲染,使得刘备的名声,成为了三国三大雄主中最好的。 而孙权跟曹操和刘备相比,完全处于劣势。一则是他是晚辈,曹操都说过:生子当如,二则是孙权属于捡漏,老爸和哥哥,替他打下了江东,孙权的任务就是如何守住。但哪知就是处于劣势的孙权,在死后他的谥号,竟然是“大皇帝”,被称为“大帝”!且还是中国历史上唯一的“大帝”。 虽言死后的谥号,由不得他本人。但显然孙权这个谥号,跟他一生的成就和名声是有距离的。因为所谓大帝,通常是指,做出成绩的帝王,可孙权达到这个高度了吗?尤其还是面对这曹操和刘备。其实在笔者看来,孙权之所以敢称大帝,是由三个方面的原因促成的。 一、东吴的战功 皆知孙权个人最出名的战例,是合肥之战中,他在东吴十万大军保护下,却奋力爬上一座土丘,战战兢兢的站在上面,惊恐地看着下面的,单骑挥刀指着他大吼:你给我下来!由此,孙权被许多人调侃为“孙十万”。十万大军中,他差点被张辽给杀掉。这等武功,别说曹操了,就是刘备都比不过。但需要说明的是,孙权的武功差,却并不意味着东吴的武功差。 三国时,有三次著名的战役,分别是:、和。其中涉及到东吴的有两次,赤壁之战中,孙权手下的周郎大破曹操,,夷陵大战里,孙权手下的火攻刘备,东吴胜利了两次。 且三国最著名的名将关羽,是被谁杀的?是孙权下令斩杀的!再加上石亭之战,几乎全歼曹休等。这样一叠加,是不是就显得孙权就非常牛,堪称三国第一了。 毕竟曹操、刘备都是他的手下败将,又有斩杀关羽的事迹。虽然这些功劳是孙权的手下取得,但谁又能否认其中孙权起着举足轻重的作用呢?故而,这其实便是孙权敢称“大帝”的第一个理由,东吴的战功,成就了他。 二、孙权的资历 孙权比曹操和刘备都小许多,但寿命却是三大雄主中最长的。曹操活了66岁,刘备活了61岁,孙权是71岁!所以,无论曹操还是刘备,孙权都堪称是三国资历最深的帝王。故而当、还是,面对孙权时,就都要喊声前辈! 活得长,把曹操建立的,捣鼓成了司马家的自留地。孙权活的也长,虽后期瞎折腾,比如害死陆逊等,但所谓人老成精。就更不要说,孙权年轻时就是一个人精了。 所以,当曹操死后,孙权听闻曹丕封贾诩为三公之一后,顿时就鄙视大笑不止,完全是一副当初“”指点江山的模样。须知,曹操敢说生子当如孙仲谋!除了实力外,资历摆在那呢。如今孙权也取得了这样的地位! 三国后期,谁最有资格指点天下英雄?当属孙仲谋!既然如此,孙权被称为大帝,也就是顺理成章的事了。这是第二个理由! 三、孙权开拓江东 倘若说,东吴的战功和孙权的资历,是他敢称“大帝”的两大根本原因,不但显而易见,还人所共知的话,那么孙权开拓江东,则属孙权最大的历史贡献了。 三国时的主战场,完全是在中原地区,给中原造成了巨大的破坏。自然人口等就开始向长江流域转移,孙权便抓住了这个机会,开始大力开发江南各地,使得东吴成了一个经济较发达的地区。 且孙权还积极地开疆扩土。比如 “遣将军卫温、诸葛直将甲土万人,浮海求夷州、禀州”,即东吴大军出现在了台湾等地区。且对交织(越南)也实施了有效统治等。所以孙权对南方的建设和开拓,是具有里程碑意义的。 当,时,衣冠之所以能南渡,孙权等于是立有大功的!自然这些功劳,也就成了孙权称“大帝”的第三个原因。 但无论怎样,孙权称大帝,虽有理由,但至于到是否恰当?就是一个仁者见仁智者见智的问题了。毕竟,对于曹操和刘备来言,孙权的这个“大帝”,无论怎么看,其实都是有些气短…… 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: