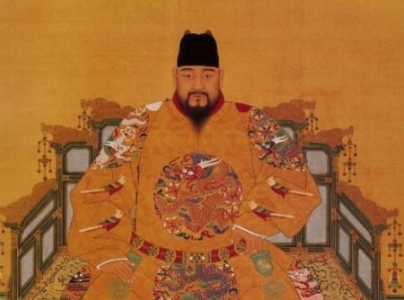

梁武帝的历史评价如何样?梁武帝对文化进展有何贡献?

梁武帝虽然在我国历史上因为过于崇尚以及之乱等事件,使得人们对于梁武帝的总体印象不是太好。

但是作为一个国家的统治者来说,梁武帝还是具有一定的政治才能的,并且在梁武帝在位期间,他也为当时的文化发展做出了 许多方面的贡献。

第一,促进经学的再次发展。

自从汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的措施之后,儒学经典就在社会中逐渐的发展起来,并且发展的十分繁荣,但是到了末年的时候,由于社会一直处于一个战争频繁,朝局动荡的情况,在加上玄学的兴起以及和佛教对于儒学的冲击,儒学开始逐渐的衰落下去,到了和齐朝时期,国子学一共存在了不到十年的时间。

梁武帝成为统治者之后,又开始重视教育的发展,根据在《梁书·儒林传序》中记载:“高祖有天下,深愍之,诏求硕学,治五礼,定六律,改斗历,正权衡……十数年间,怀经负笈者云会京师。

”由此可知梁武帝在国家之内又重新推崇儒学,从而使得经学再次的发展起来。

梁武帝登基之后,充分吸收和借鉴了前朝许多朝代的经验教训,他认为前面的几个朝代之所以很快的灭亡,是因为儒教的发展被停滞下来。

所以他在天监元年的时候,就重新建立起来了国子学和太学。

国子学发展起来之后,梁武帝觉得国子学的招生规模有限,很难发挥出更大的作用,所以在天监七年的时候,他又重新扩建了国子学,从而能够扩大国子学的招生规模。

为了更好的刺激当时年龄适宜的皇子和王侯之子积极入学,他还进行了强制的规定。

同时为了更好的确保国子学的教学者充分具有教学的积极性,梁武帝还经常到国子学内进行视察,去到国子学的讲堂上,并给他们赏赐帛,从而提高他们教学的热情。

梁武帝除了在朝廷内部建立国子学和太学之外,他还十分重视寒门子弟的教学工作,为了更好地为寒门子弟提供学习的场所,梁武帝又兴办了五馆,并且从朝廷中选拔一些对于儒学经典十分精通的学者,比如明山宾、严植之等人,让他们担任五经博士,分在五馆之中各自负责教学。

根据相关的数据统计,当时所招收的寒门子弟,每一馆都能达到上百人之多。

除了重视汉族的子弟的儒学经典的学习之外,梁武帝对于少数民族的地区的子弟也进行了专门的儒学经典教育,为少数民族地区的子弟兴办了集雅馆。

为了更好地进行教学工作,整理儒学经典,梁武帝设立士林馆,为负责教学的官员提供整理教学资料的场所。

同时梁武帝还派专人来进行儒经的编撰和修复整理工作,更好地促进了儒经的完善。

在梁武帝的积极宣传和倡导之下,地方的官员也纷纷响应梁武帝兴办教育,建立教育机构的号召,在地方上兴办各种学校,对于适龄儒学的学积极地进行教育,为了更好的鼓励当时精通儒学经典的学者主动参与到教育事业当中,还提出了许多的奖励措施。

地方上的教育活动也逐渐的发展起来,儒学经典也在地方之上得以发展传播。

梁武帝为了更好地提升人们对于经学的学习,还实行了一项经学测试的制度,规定氏族中的子弟要想进入仕途,必须要通过经学的考试。

经在直接敦崇经术的同时 ,还实行了士族子弟通过入仕的制度。

因此当时的士族子弟们为了更好地进入仕途,就只能努力地学习儒经的内容。

由此也极大地推动了梁武帝时期经学的发展。

第二,加快了儒释道三者的融合。

由于符合封建统治之下的皇权至上思想,并且儒家之中所倡导各种修身的思想也都符合统治者统治的需要,因此很长时间内都受到统治者的推崇。

道教则是以作为主要内容,强调的各种内丹和养生的道理。

佛教则是宣传的因果报应和生死轮回的内容,佛教的思想也由此弥补人们对于下一世的想象。

三种思想,宣传思想角度和方向各不相同,虽然存在着冲突,但是一定程度上也可以相互弥补。

但是,由于佛教是从国外传入到我国的,并不是我国本土的文化,因此佛教刚进入我国时,受到了当时很多人的抵制和反对。

因此佛教与儒家思想和道教思想的融合经历了漫长的时期,但是梁武帝统治时期,却是进一步加快了三者之间的融合。

虽然在梁代之前,我国就有人同时学习两种思想,或者是由一种思想转向学习另一种思想,但是梁武帝却是首先同时学习儒释道三种思想的人。

从梁武帝的一生信仰变化来看,梁武帝对于儒学、道教和佛教这三种思想的信仰是分为了三个阶段,不过,由于梁武帝从小学习的儒家思想和经学,因此儒学在梁武帝的思想中是占据主要的位置的。

统治者的统治需要一定思想的支持,儒学所倡导的各种入世理论对于治理国家来说发挥着十分重要的作用,而佛教宣传的出世思想是无法发挥出治国理政的作用的。

就梁武帝来说,他本人也是十分清楚的。

梁武帝之所以在国内提高佛教的地位,是因为当时佛教由于受到国内大部分人的抵制,因此进一步抬高佛教的地位,能够让人们对于佛教有一个重新的认识,推动佛教在国内的传播。

虽然佛教的地位被抬高,但是儒家经典却仍然是他心中占据主要位置的思想。

梁武帝在宣传佛教的思想的思想,通常都会结合儒家的思想,即使是在向世人讨论佛教思想的时候,所举的例子也经常是儒家的经典内容。

所以道宣在《广弘明集》中这样评价梁武帝:“他提倡三教合一 ,是在消化基础上的吸收融合,它为后世学者以儒家为主体、合三教思想为一的继续具体实践开辟了道路。

”由此可见,当时的学者对于梁武帝宣传的三教合一的思想评价之高,也充分地展现出梁武帝在推动儒释道三教合一中所发挥的重要作用。

第三,文学文化逐渐发展兴盛。

在萧梁时期,除了经学的复兴和发展之外,这一时期的文学也开始发展兴盛起来,而其中梁武帝就起到了很大的促进作用。

梁武帝本身就是一个十分爱好创作的文学家和诗人,我国古代的许多学者也都称赞梁武帝“天情睿敏,”。

因为梁武帝的这一爱好,他经常与当时擅长文学的官员进行吟诗作对,对于其中一些他认为优秀的人才,还经常进行加封金爵,或者进行财物的奖励。

梁武帝在选拔人才时,主要的选拔对象也都是一些具有文学才华的人。

在梁武帝的充分带动之下,当时的许多官员自然看到文学对于自己仕途的重要性,因此越来越多的官员都主动的学习文学内容,丰富自己的文化知识,目的就是为了能够与梁武帝进行文学上的交流,从而获得梁武帝的奖赏,以至封官进爵。

所以当时梁朝之内的官员们就形成了一种文学的学习氛围,官员之间的主要交流内容也都是关于文学方面的,这就大大地推动了文学文化在梁朝的发展。

梁武帝在国内也在不断地加强文学的发展,派遣专门的学者对于史书典籍进行重新的整理编纂,在全国范围内大量的收集各种书籍资料,将其完好地保存起来。

为了避免书籍资料的丢失,梁武帝还派学者抄录书籍的副本,梁朝皇室中私人的藏书量也是数量众多。

在梁武帝的充分带动之下,梁朝的文学文化也就更加的发展兴盛起来,从而为我国后世文化的发展做出了重要的贡献。

梁武帝在为梁朝文化的发展方面可谓是做出了很大的贡献,他所采取的各项措施对于当时我国的文化发展来说具有十分重要的意义。

梁武帝本人也是一个十分具有文化才能的人,梁朝的文化也在梁武帝带动之下发展得十分繁荣,这也是梁武帝不能忽视的一项重要的历史成就。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。