根据史籍记载,清太宗有名号的后妃共有十五人,在这十五位后妃中,有七位来自蒙古草原。

其中地位最为尊贵的“崇德五宫后妃”,全部是女子,并且有两位是寡妇。

那么,贵为天子的皇太极干吗娶俩寡妇呢?这不得不从清初的满蒙政治联姻说起。

十八年婚盟之战埋葬“叶赫老女” 首先,让我们先来回顾一下的婚姻状况。

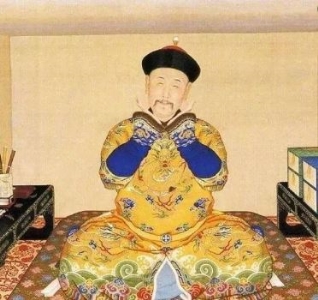

网络配图 努尔哈赤的妻妾见于史籍记载的共有十四人。

这十四个人中,有七位妻妾的纳娶,是政治联盟的结果。

而其余的妻妾,也大多来自不同的部落。

从中可以看出,在统一女真部落的过程中,努尔哈赤的婚姻作为政治联盟的手段,起到了不容忽视的作用。

明五年,十九岁的努尔哈赤遵父母之命与佟佳氏成婚,开始。

万历十二年吞并建州女真的栋鄂部、苏克素护河部后,先后纳庶妃、兆佳氏、伊尔根觉为妾。

明末时期,建州女真异军突起,成为当时女真族最为强盛的三大部落之一,努尔哈赤的统一事业达到了第一个高峰期。

同在三大部落之列的哈达部、叶赫部为了各自的利益,先后与努尔哈赤联姻。

万历十四年四月,哈达部首领歹商将妹妹阿敏格格嫁给努尔哈赤,这就是努尔哈赤的侧妃哈达纳喇氏。

万历十六年九月,叶赫部首领纳林布禄将妹妹姐姐送往建州,与努尔哈赤完婚,这是皇太极的生母,当时贵为大福晋。

万历二十五年,努尔哈赤的统一事业达到了第二个高峰期。

这年春天,海西四部与努尔哈赤结成婚盟。

这次会盟,叶赫部首领布扬古表示愿将自己的妹妹东哥(孟古姐姐的侄女)许配给努尔哈赤。

东哥就是史上着名的“叶赫老女”。

她的美貌被亲生兄长当作筹码,在这次会盟中赠给了努尔哈赤。

可是会盟过后,布扬古却迟迟不送妹成婚。

几年过后,布扬古竟将东哥又许给乌拉部首领布占泰,在遭到婉言谢绝后,再次将东哥许给喀尔喀蒙古贝哈达尔汉贝勒之子莽古尔代。

后在万历四十三年,将已经三十三岁的东哥嫁给莽古尔代。

东哥在这场长达十八年的婚盟之战中耗尽了青春,出嫁一年后便病故。

而努尔哈赤视布扬古的毁婚为奇耻大辱,从此与叶赫部势同水火。

网络配图 皇太极后妃一半是蒙古女子 后期,漠南蒙古的汗和炒花等,与缔结了共同抵御后金的盟约,从地理位置看,漠南蒙古位于后金右翼,对后金进入辽沈地区有牵制的作用。

努尔哈赤利用漠南蒙古各部的分裂和内讧,以武力征伐和征抚并用,先后逐一征抚漠南蒙古。

而漠南蒙古的科尔沁部,成为努尔哈赤最先征抚的对象。

经过几个回合的较量,科尔沁部撤兵请盟,联姻结好。

万历四十年正月,努尔哈赤以科尔沁蒙古贝勒明安之女“颇有丰姿”为名,“遣使欲娶之”,明安贝勒于是不惜与其女先许之婿悔婚,而将女送来给太祖。

努尔哈赤以礼亲迎,大宴成婚。

于是明安贝勒成为蒙古王公中第一个与建州联姻的人,这使科尔沁蒙古更加倾向建州女真。

万历四十三年,努尔哈赤又娶科尔沁郡王孔果尔之女博尔济吉特氏为妃。

努尔哈赤不仅自己娶科尔沁两贝勒的女儿为妻,同时命令他的儿子们纳蒙古王公的女儿做妻子。

仅万历四十二年,努尔哈赤的次子娶扎鲁特部钟嫩贝勒女为妻,第五子娶扎鲁特部纳齐贝勒妹为妻,第八子皇太极娶科尔沁部莽古思贝勒女为妻,第十子德格类娶扎鲁特部额尔济格贝勒女为妻。

尔后,第十二子娶科尔沁部孔果尔女为妻,第十四子娶阿尔寨台吉女为妻。

成为贯穿清王朝始终的满蒙联姻的开端。

据《清皇室四谱》第二卷记载,太宗皇太极有蒙古妻七人,占其后妃总数的一半左右;世祖福临有蒙古妻六人,占其后妃总数的三分之一。

网络配图 莽古思一门三女同嫁皇太极 由于蒙古科尔沁部归附后金最早,因此博尔济吉特氏与爱新觉罗氏世为懿亲。

、太宗、世祖和圣祖先后有四后、十三妃出自科尔沁等部。

皇太极的女儿中,有四位下嫁到科尔沁部。

科尔沁的王公台吉,为满洲额驸者多达十三人。

根据史籍记载,清太宗皇太极有名号的后妃共有十五人,在这十五位后妃中,有七位来自蒙古草原。

而地位最为尊贵的“崇德五宫后妃”,全部是蒙古族女子,更有三位出自科尔沁部。

科尔沁部左翼首领、明安贝勒之兄莽古思于公元1614年将女儿送与皇太极为妻,这就是皇太极的中宫皇后孝端文皇后,也称为皇后。

天聪三年十月,皇太极起兵征明,科尔沁部二十三位贝勒率领部众追随,为击败明军立下战功;天聪五年,科尔沁部随皇太极攻打大凌河,大败明将祖大寿。

满蒙军事联盟不断加强,而与此相伴随的是满蒙贵族更为频繁地缔结婚约。

天命十年,科尔沁贝勒宰桑之子吴克善送妹与皇太极为妃,此女即庄妃。

宰桑贝勒是莽古思之子、中宫皇后的兄弟,因此庄妃是皇太极中宫皇后的亲侄女。

天聪八年,吴克善又送一妹至沈阳与皇太极为妃,这次送来的是庄妃的胞姐,被皇太极纳为宸妃。

这样一来,形成了莽古思一门姑姑侄女三人同嫁一夫的局面。

而这之后,皇太极将他与庄妃所生之女又回嫁给吴克善之子,这也是早期婚俗中不论辈分和近亲结婚的表现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

春秋最大奸臣屠岸贾,“赵氏孤儿”事件的直接制造者!

相信大家对影视作品《孤儿》的相关剧情都十分熟悉,而屠岸贾则是制造了这场历史上悲惨血案的始作俑者之一!而曾经由历史上著名的霸王君主所建立起来的泱泱大国,也因为屠岸贾这个奸臣,让原本在时期处于霸王地位的强大晋国逐渐又变成了一个十分弱小不堪的国家。那么他是如何一步步让晋国陷入衰败,又是如何制造了历史上著名的《》血案的呢? 屠岸贾在晋国为官期间一共经历了两代君王,一个是晋景公和晋灵公,而他在晋灵公执政时期最为得宠信!而这位晋灵公本来也不是什么爱民如子、励精图治的好君王。他贪图享乐奢靡,喜好声色玩乐。而屠岸贾作为晋灵公身边的宠臣,不但没有对君王这些昏庸的行为及时做出指正,反而对其一切的指示和命令都惟命是从,为了巩固权利地位,他献计杀害忠臣赵盾,制造惨案。可以说屠岸贾和晋灵公是典型的奸臣和昏君的组合! 话说屠岸贾在指使性格忠贞的刺客鉏鸒杀害赵盾失败之后,又屡次派了不少杀手前去刺杀,但是都被赵盾的侍卫识破,所以加害赵盾的计划一直没有成功。后来屠岸贾在晋灵公同意后,按耐不住公开与赵盾撕破脸,开始大量的派出兵马对其进行疯狂的追杀!赵盾不得已携子四处逃亡,后来在路上遇到了做自己的侄子赵穿,赵盾一一将屠岸贾如何追杀迫害自己的事情全盘托出,赵穿气愤不已。确保好赵盾父子安全之后,赵穿立即快马赶回了晋国国都,准备和身边的义士兵马密谋除掉晋灵公和屠岸贾这对误国的昏君和奸臣! 为了降低晋灵公和屠岸贾的戒心,赵穿故意前去向晋灵公请罪,还大骂赵盾连累自己,要与他彻底划清界限,请求晋灵公罢免自己的官职!昏庸的晋灵公哪里知道这是赵穿的苦肉计,很快就,还力劝他安心做好的自己的本份职务,其他的事情无需担忧。接着,赵穿又利用了晋灵公的荒淫弱点,假装,嗦摆其吩咐屠岸贾在晋国各地为其寻访美女。在屠岸贾被支走后,晋灵公马上就被赵穿的手下杀死并拥戴晋文公的儿子晋成公上位,本来大局已定之时,赵穿要诛杀屠岸贾,但是被宅心仁厚的赵盾所阻止,为日后留下了莫大的祸患! 不久后,赵盾和晋成公相继病逝,一位和晋灵公同样荒淫的昏君晋景公又登上了历史的舞台,而这也是屠岸贾又一次咸鱼翻身的机会!赵盾死后,屠岸贾紧紧抓住了这个机会,开始大力的打压赵盾的后人,四处散播污蔑赵盾的言辞,晋景公很快就相信了屠岸贾的污蔑之词,得到授权处理赵盾后人的屠岸贾先是丧心病狂的将赵盾的儿子和他府中一家男女老幼全部杀死。 后来在清点死亡人数的时候发现少了赵朔那已经的妻子庄姬,碍于庄姬是晋成公的女儿,屠岸贾没敢公然下手。于是他又继续挑唆晋景公,说庄姬怀着赵氏一族的骨肉,如果现在不除,日后必成大患!就这样屠岸贾连赵家最后一个没有出生的婴儿也不放过,而赵氏一门的冤情也在晋悼公登基后才得以平反,当时晋悼公当着满朝文武的面肯定了赵盾一家的功劳并当场下令杀死屠岸贾,可是那已经是在血案发生的第十五年之后了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一代奸雄曹操独创了哪个成语,从此老人都不忌讳说“死”了

华夏文华传承五千年,其中有很多精华,值得一直传承下去,也有一些糟粕,需要被剔除。而中华文华中,最大的糟粕,非迷信莫属——国人不但信敬神、敬鬼神,甚至还避讳谈及死亡,尤其是老年人,最害怕谈到死之一字。可是说来也巧,汉末史上,一个枭雄,独创了一个,同样指代死亡的意思,人们不但不避讳,反而经常把它挂在嘴边。这个人是谁呢?他发明的成语又是什么呢? 说起这个人,大多数人都不会陌生,他就是汉末时代最大的赢家,曹操。曹操,字孟德,是我国历史上,著名的政治家、军事家、文学家。末年,天下大乱的时候,他兴起义兵,讨伐,平定黄巾,成长为一方诸侯之后,斩眭固,降,擒,灭二袁,平定三郡乌桓,从此一统江北,成为了最大的诸侯,这是他在军事上的成就。在政治上,他以制天下,和迎奉天子以令诸侯,也广为人知。至于他的文学成就,估计更是没有人会陌生,毕竟他的《短歌行》《龟虽寿》《观沧海》等作品,早就出现在了教科书上。 我们今天要说的这个成语,也是出自他的一篇文学作品,只不过他作这篇作品的目的,并非为了抒发自己的感慨,而是一则军令,或者应该算是一篇激励士卒的演讲。因为他“发表这篇演讲”的时候,正好进军到了谯县,所以这篇作品叫做《军谯令》,原文如下:“吾起义兵,为天下除暴乱。旧土人民,列丧略尽,国中终日行,不见所识,使吾凄怆伤怀。其举义兵已来,将士绝无后者,求其亲戚以后之,授土田,官给耕牛,置学师以教之。为存者立庙,使祀其先人,魂而有灵,吾何哉!” 意思是说,我举义兵,是为了扫除天下的暴乱。现在故乡的人,在战乱之后都死的差不多了,走在路上,再也见不到一个熟人,这让我悲痛不已。我现在承诺,牺牲的将士,没有后人传宗接代的,让他们的亲戚过继给他们孩子,官府会给他们发田地、耕牛,并派先生教导他们成才。除此之外,官府还会为他们修建祠庙,让他们有地方祭祀自己的先人。如果这些都能够完成实现,我死后就没有什么可以遗憾的人。 读到这段话的人,有人感受到了曹操的伤怀,有人认可曹操的构想,有人则认为曹操仅是为将士们画了一张大饼,激励他们继续为自己拼杀。还有人跳出了文章主旨,回归到了文字,并从曹操的话中,总结出了一句成语,那就是“百年之后”。当时曹操创下这个词,意思是指“我去世之后”,一千八百年后,这个词的本意依旧没有发生变化。只不过有了这个词之后,人们便不再避讳说死亡,就连老年人也经常把这个词挂在嘴边。在鲁迅先生的笔下,这个词更是在人物对话里,被放在了问句中。例如,在他的《‘题未定’草·五》中就有“您百年之后,安葬何处?”一言,听起来没有半分冒犯之意。 通篇分析之后,我们不难得知,曹操笔下,不仅有“,人生几何”的潇洒;有“,。的”的豪情;有“设使天下无有孤,不知当几人称王,几人称帝”的自信;还有可以广为流传,完全口语化的成语,使让人们忘记对死亡的避讳和恐惧,坦然的挂在嘴边。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: