,字士元,时期著名的军事家,当初也是手下排的上号的谋臣,曾与官拜同职。

他与刘备一起入川,在献于刘备三计,使其与彻底决裂。

后在征讨雒县时,不小心被流箭射中而亡,当时他才不过三十几岁,正是打拼事业的好时候,却没想到意外身死,他生前号为“”,死后人们便将其葬身之地称为“落凤坡”。

众所周知,孔明号称是“”士元既为“凤雏”可见他在当世人的眼中,才学是可以与孔明相媲美的。

后有称,“卧龙、凤雏,得一人便可以安定天下。

”,只不过士元随有过人的才学,但是死得太早,一肚子的好计谋没有机会实施,实在是可惜,遍阅他在三国时期的,值得人们称道的也就只有那“连环计”罢了。

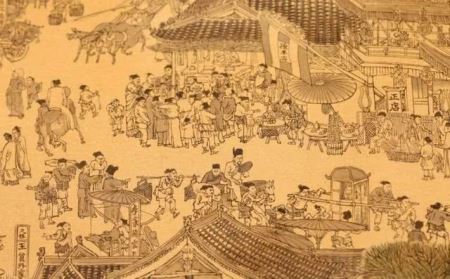

图片来源于网络 那究竟是怎么死的呢?意外吗?如果真的是因为意外而死,那未免也太可笑了,其真实死因,其实稍一揣度,便能得知。

前文中所谓“得一人安天下”,其实是一语双关,既指孔明跟他都有安天下的能力,但也指出了,仅可得一人才行,两人如果同在一起反而会出问题。

当初刘备将这两大谋士都招至帐下,其实是不行的,必须有人离开或是死掉,而孔明作为刘备的宝贝自然是不能死的,那么死的人只能是他了。

士元之死太过荒诞,他心中有一腔抱负,肚子里满是学问,本应是一代名臣之辈,却死在了的手里,想想便觉得替他委屈。

事实上他的确有很多机会可以不死,但最后却还是没能逃过这场厄难,当时孔明称罡星在西方,对他非常不利,而刘备有做梦,梦见他此行或将遇难,难道这些真的是所谓的预兆吗,冥冥之中早已注定他命不久矣? 当然不是,他的死并非是天意为之,而是必然的。

再说回先前我们提到的,孔明跟他不能够共处,否则就要出事,但按理说高质量人才不应该是越多越好吗?实际上不是这样的,很多人都知道,孔明之所以受邀加盟刘备集团,主要原因之一是因为当时对方周围没有什么能为他出谋划策的人物,而他加入之后便可以独占军师之位。

后来虽然也为刘备召来了不少的谋士,但基本上都是些资质平庸之辈,对他在刘备集团的地位产生不了任何影响,直到刘备将士元也纳入帐中。

图片来源于网络 士元自认也是人中龙凤,见到孔明后虽有英雄相惜之意,但更多的却是暗中比较和挑战,他对于孔明能够独占军师一职非常不服气,为了能够证明自己的才华不下于他,便萌生了与孔明较量较量的想法。

正是因为这个原因,士元选择进入西川,旨在在那里建功立业,如此才能够将孔明比下去,从而证明自己。

他还曾对刘备说道:孔明已经将您迷惑了,他不想让我立功,所以才会说一些让您怀疑的话,事实上也恰恰是因为这句话,让他最终落得一个死于非命的下场。

士元之所以会落得如此的结局,其实是从他笑话孔明欺负江东无人的时候开始的,后来他加盟了刘备集团,这就意味着孔明将要独占的地位分给此人一般,而且这只是刚刚开始,加入后来的局势顺从士元一方发展下去,孔明或许在历史上就会成为一个无足轻重的小人物了。

只是凡事没有那么容易,况且孔明乃是先到一步,他具有明显的优势,所以也不急于立功,因此对于士元想要征讨西川一事也没有太过重视。

当然不重视,不代表孔明真的就撒手不管了,事实上他时刻都在关注着士元的动向,大家都是聪明人,他深知一般的计谋对于士元来说是不起作用的,但如果对方自己乱了方寸的话那么就会立即惨败,甚至都不用自己在事后补刀。

图片来源于网络 而唯一能够让士元方寸大乱的,就是他的嫉妒心,他想要跟孔明一争高下的心思越重,就越害怕失败,也就越容易失败。

为了能够促成这一点,孔明专门写信给刘备,信中的大体意思就是想要其尽量阻止士元进攻西川。

注意这里是“尽量阻止”,而没有强调的意思,而在士元眼中孔明的意思就是害怕他取了西川,立下大功之后,对他的地位产生威胁。

其实这是孔明之前算计好的,他之所以不强调,是因为不想让刘备真的阻止士元,只是想适当的在士元原本就愈立功的心思上,在添点火油,如此他就算他胜券在握,也已经有些没底了,他害怕失败! 最后,士元死在了张任的箭下,孔明出山将张任捉住,最后既除掉了士元,还收获了名利,可谓是,不得不说还是他计高一筹啊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

商鞅之死:商鞅究竟做错了什么会被残忍分尸

他为了在弱肉强食的现实面前争一席之地,重金网罗天下人才。。卫国的一个贵族,公孙鞅,又称卫鞅的壮年男子,便成了这重赏之下的勇夫。这也并不奇怪,老百姓盼望着,甚或学些磨豆腐一类,便一很知足了,过去识文断字的想中秀才,秀才又想中举人,进士。贵族想着领兵挂相印,其实都是一种心态。据说卫鞅年青时,心中的偶像便是李悝,一类不安份的人。他现跑道卫国,做了一个类似于国务院总理的秘书一类的小吏。这对持才自傲的他简直是一种折磨,可在这折磨中,他却看清并学会了升官的窍门,即朝中有人才能做官,要是朝中没人,那也的绕来绕去“托”人,被托的人大概就是当今的“托儿”之类。 网络配图 虽然秦寿公招贤纳士是否真心,可吃过这方面亏的卫鞅,还是托了一个和秦寿公关系很好的景监来为自己铺路,当路子铺好后,见了秦寿公就心里有底了,见面就把仁义道德,尧舜禹汤之类地经纶大讲一通,可正当他讲得兴致正浓的时候,竟打起哈欠来,根本就不听,既然给人当托,还得当到底,在卫鞅的哀求下,“托儿”还是发挥了作用,寿公答应,过几天再见一面。 公元前338年(周显王31年,秦孝公24年),秦孝公病重欲传。商鞅不敢接,太子驷即位,就是。太子驷本来是反对新法的,为此,他的师替他顶了罪,如今,秦惠文王就以谋叛罪下令逮捕商鞅,后来处以五牛分尸的极刑。 商鞅的个人结果,正好被赵良言中了。 这里面有两个概念,特别应当引起现代的中国人的注意,因为第一种概念,已经被识字的秀才——所谓的文化人及不识字的农夫村姑以小调戏曲秦腔一类的形式直到我现在用笔写(公元1997年)的时候,还在各种庆祝会上歌唱着;如李帽更换太子,下河东等,。 所谓第一种观点,便是由中国的传统的正统观念所引发出来的知思图报,视为知己者死,为爱情牺牲了整个青春年华而独守寒室的王宝钏的形象,现在还在电视上被秦腔大师吼个没完,等等这一切,既是中华民族的传统的美德,又是一切中国人的悲剧,特别是那最早觉悟起来,并也打算学着商鞅的变法使社会进步,但正如赵良分析商鞅时所指出的,一旦脱离人民,就没有好下场:而现在的人民,不但要看你怎么做(因为表面上,背地里却干着的勾当),更需要一个说法,即一个观念,虽然一时半会拿不出个说法来,但不要紧,只要你向人民说清:我们现在还在总结,还没有一个完整的思想,尽量在这一点上争取人民的谅解,人民才不至于象被连年混乱的时候,家里攒一箩筐旗子,窗户底下喊让挂谁的便把谁的拿出来挂;问题的另一面,是出发点的问题,即呼吁改革的真正目的是什么?是为了社会的繁荣昌盛,老百姓的,还是象秦孝公和尚鞅搞的那一套,都打着改革的旗号,以今天,而各自心照不宣干着的勾当? 网络配图 和孝公病重,想传位于商鞅,而商鞅不敢接,难道是秦孝公不够意气,商鞅胆小?都不是的,是以思想为背景的传统的群体意识,在指挥人的社会政治生活。谁来继位,难道是一位生死的老人的一句话就可以解决问题的吗?远非如此!虽然各个时期有各个时期的特点和神话传说,但基本上是以家族方式来解决的,这就是的儿子远是皇帝!虽然被皇帝折腾得自己快要活不下去了,可也得口是心非地呼喊“万岁、万万岁!”。虽然也有些做皇帝,事情做得过分了些,以皇帝家族为核心的集团,用流血或不流血的方式换一位新皇帝,但,这是冒着大危险的事情,如和西汉时的等。话又说回来。孝公难道就不明白这个道理吗?!正好相反,他自己最清楚不过了,但这样做有两个好处:一、我够朋友;二、好和好散。你名利都得到了,要么趁早滚蛋,要么玩完。 就秦因而言,虽然杀了商鞅,可并没有改变商鞅的法令。所以,在弱肉强食的诸侯混战中,在的“霸道”思想指导丫的秦国,能一扫群雄而独霸天下。就不难理解了。接着而来的问题是,当把所有的对手都杀光之后,自己却成了自己的对手。这也弄得直发神经。一会儿修城,一会儿,无非是想着这霸道的天下永远霸道下去!可是苍天有,秦王朝很快就烟消云散了。后人有诗讥笑日;“坑灰末冷山东乱,刘项原来不读书”,不管怎样,秦王朝在中国历史上被后来的统治者作为反面材料,例如西汉时的,虽然写出了名篇《过秦论》,但文采归文采,他的结论就未必正确,他的分析问题的方法有缺陷。在二世手里很快灭亡,原因出在秦寿公犯有路线性错误:急功近利。这就是根源!这反道符合哲学;.即俗话说来得快的去得快。 在漫长的历史长廊里,也有与齐名,如的。但王刑公是一步一步干到宰相位置上的。王安石(1021—1086),字介惠,晚号半山,临川(今属江西)人。 他从小勤奋好学,二岁以前,随父官游,到过南北许多地方,目睹时艰,立下改革政治的志向。庆历二年(1O42)中进士,历任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知府及江南东路提点刑狱等职,在江浙一带做了十六、七年的地方官。嘉佑三年(1O58),他回京城任三司度支判官,呈奉《上仁宗皇帝言事书》,提出了自己富国强兵的计划,但未被采纳。即位后,想有所作为,所以对王安石的上书非常赞赏,熙宁二年(1O69)任命他为参知政事(副宰相),次年升任同中书门平章事(宰相)。在这个时候,他竭力推行为老百姓减轻负担的“青苗法”,也就相当于现在的农村经济改革,即怎样把农业搞上去一类法令、法规。在理论上,他的观点是正确的,但实行起来却遭到了失败,这使他产生了“明月何时照我还?”的悲伤消极情绪,就在他忍受着变法失败的痛苦时,自上而下的各个官场“油子”,借“变法”之名捞了不知多少黑心钱的一类。 和被“变法”变得更加贫穷的老百姓则只有欢乐与愤恨!也就是说王安石的痛苦是夹在欢乐与愤恨之中的,这能怪得了谁呢?一个国家,一个以大汉民族为主体的宋王朝,仅凭他的一腔热血是远远不够的,把他和商鞅比,我觉得至少在政治运作上远不如商鞅;要变法,首先得有“王道”、“霸道”一类的思想武器来武装自己武装老百姓。第二、在思想体系的指导下,也不妨采用“欲达目的,不择手段”,比方象一类的反对派,一边降级使用,一边又共同饮酒作诗。 网络配图 所以,王安石的变法,有点象“进贾府”。除了黑心的和不要命的流氓政客,旧中国的文人心里是很复杂的,中“学而优则士”的流毒太深,特别是自以为是才学八斗的书呆子们。仕途险恶,如履落冰,伴君如伴虎等,都是在官场被撞得后才总结出的。但奇怪的是“前仆后继”久撞不减其志?历史在这一点上象一个环形地铁,不论那个朝代的文人坐上去,结果都一样,甚至连上“地铁”的方式都一样。特别是魏晋时期的文人,除了建安七子给阎王爷大讲人世间的美好,竹林七仙用酒当麻醉剂,还有象以《陈情表》而名垂青史的无耻文人李密之流。李密(224—287),一名虔,字令伯,犍为武阳(今四川省彭山县东)人。 曾仕蜀汉为郎,西蜀政权灭亡后,又出仕晋为太子洗马,官止汉中太守。《陈情表》就是他出仕前为马的。对于这篇文章的文才,是不能否定的。但文中抒发的感情,就模糊不清,并且有夸大卖弄自己以讨好晋武帝的成份在里边。若论忠,就不能把自己做过官的西属政权称为伪朝,若论孝,将老太太用八抬大轿抬到官府,丫鬟名医照顾周全,就不应当推推搭搭,所以,按照过去的观点,李密之流,就应当是一个不忠不孝的东西!他的,羞羞答答的《陈情表》,只能当作无耻文人的自我表白,至于后来被谗免官,死于家中,那是历史的必然。文人一旦成为御用文人。就如同把自己当做奴隶卖给奴隶主的奴隶。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

原本的皇位继承人耶律倍,他是什么结局?

你真的了解耶律倍,原本的皇位继承人,最终落得如此下场吗?小编给大家提供详细的相关内容。 他本是最有希望继承皇位的人,但是最终没有争夺过他的兄弟们。在他死后甚至连一个像样的葬礼都没有办。这个人就是耶律倍。他是辽国人,但是他对的文化却很感兴趣,而且在文学和武术上面的造诣很高。他的一生可以用传奇两个字来形容。 在他很小的时候,契丹的国主,也就是他的父亲就称赞他“巧”。在他长大之后,父亲也很重视他,带着他到处打仗,立下了很重要的功劳。在他胜利的率领兵队,平定了渤海的战乱时之后,阿保机立马就立了他为太子,如果没有发生变故,那么他就是契丹的下一任君王。但是让人唏嘘的是,在他父亲去世之后,他的一切都消失得无影无踪了。而这件事的罪魁祸首居然是他的亲生母亲。 她的母亲也是一个奇女子,曾经多次参与政事,有很大的威信。在去世了之后,她在契丹的话语权就无人可及了,可是,她不仅仅只有耶律倍这一个儿子。在皇位继承这件事情上,他没有选择耶律倍,而是选择了他的二儿子――耶律德光。他放弃了耶律倍可能也和耶律倍精通汉学有关,他害怕他用治国会对契丹的造成不好的影响。 他的弟弟在登上皇位之后,害怕他的哥哥耶律倍对他的皇位产生影响。所以耶律倍被监视了,正好当时他收到了给他送来的邀请函,邀请他到唐朝来。可能是因为害怕弟弟对自己不利,思考过后他决定投奔唐朝,在经历了各种磨难之后,他终于到达了唐朝,而唐朝的皇帝对他也很重视。 他到唐朝后不久唐朝也变得动荡不安,耶律倍看到各个皇子为了皇位互相算计的时候,他感到很伤心,想起了自己以前。但是他的确是契丹人,他的心还是在契丹的,所以他派人向他的弟弟耶律德光写信,让他趁机攻打唐朝。但是耶律德光却没有听他的话,之后,在他的义子的建议下,他才决定攻打唐朝。在契丹攻破唐朝之后,决定自杀,问题是她自杀的时候还想拉耶律倍给它垫底,但是耶律倍没有同意,于是就被李从珂暗杀了。 在小编眼里他是很有才华的人,却因为兄弟之间的权力争夺而不得不逃亡唐朝,最后身死异乡,成为权力争夺的牺牲品。在他死后甚至没有人给他办葬礼,还是靠唐朝的一个僧人,把它草草的埋在了山坡上。好在他的弟弟耶律德光还有一点良心,把它葬回了他生前喜欢的地方。让小编感到惊讶的是,在他的弟弟去世后,耶律倍的儿子却当上了皇帝,而耶律倍也被追封为“义宗”。或许,这也是耶律倍遗憾的一种补偿。 在小编看来耶律倍的一生真的很有传奇色彩,起起伏伏,荣辱一生。少年时的得志,中年时期的惶恐不安,晚年的悲惨,又荣耀加身。人的一生大都起起伏伏,不要把得失看得过重。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: