解析:明仁宗的死与他儿子明宣宗朱瞻基有关吗?

明宣宗朱瞻基的父亲之所以能成为太子都是因为朱棣特别欣赏朱瞻基,从这可以看出朱瞻基至少在某些方面是比较优秀的。

但也因为他的优秀以及受到朱棣的重视,朱高煦等人为了皇位自然将他和他父亲看成眼中钉。

朱高煦等人在对付朱瞻基父亲的时候,自然也不会放过朱瞻基这样一个大威胁。

年少的朱瞻基便被卷入了政治斗争,不过朱瞻基却没有害怕,而是凭借自己的聪明才智解除自己和父亲的危机。

再加上朱棣的偏爱,朱瞻基总是能逢凶化吉,所以朱高煦等人最后最终以失败告终,而朱瞻基也在父亲之后顺利的登上了皇位。

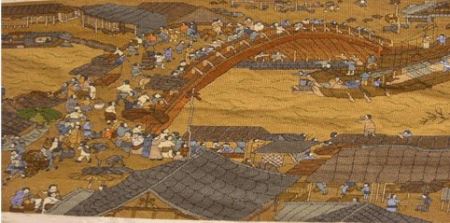

朱瞻基在位时间只有10年,不过在位期间,朱瞻基在政事上十分清明,也注重文臣和武将的共同培养,并不听信谗言,使得朝野上下一片清明,所以虽然他在位时间不长,但是所取得的成就在历史上却能够和“”相媲美,从这可以看出朱瞻基确实是一位难得的明君。

不过明宣宗朱瞻基最后却因为疾病逝世了,在弥留之际将皇位传给了皇太子,也就是后来的。

朱瞻基逝世后,被尊称为章皇帝,而宣宗是他的号,是对他一生的肯定。

1424年,朱棣逝世,他的儿子明仁宗登基为帝。

但是明仁宗却只当了一年的皇帝便驾崩了。

明仁宗去世的前几天还忙于朝政,丝毫没有身体不适的样子,可没几天就突然去世了。

有一种说法是说明仁宗是在没有任何疾病的情况下去世的,所以很有可能是明仁宗的儿子杀了他,不过这个说法在历史上却没有明确的记载。

那么明仁宗是被明宣宗所弑的吗? 关于明仁宗是被明宣宗所弑的吗这个问题历史上并没有任何记载,不过在野史上却有少量的资料记载,近年来,也有一些学者对这个问题进行了研究。

根据历史资料记载,明仁宗性格温厚,甚至偏向于懦弱。

明仁宗比较注重享乐,在朝政方面的能力并不是很强,朱棣还活着的时候就对他有些不满意,不过是因为皇室的规矩才立他为太子。

虽然朱棣明不喜欢明仁宗,但却很喜欢明仁宗的儿子朱瞻基。

朱瞻基从小就聪慧,对于权力也比较热衷,而这也是朱棣喜欢他的原因。

明仁宗登上王位之后,对朱瞻基有了防范心理,他觉得朱瞻基十分有野心,随时可能抢夺他的王位,明仁宗在几次告诫朱瞻基不成之后便越来越担心。

再加上朱瞻基常常会说一些对皇位势在必得的话,这让明仁宗时刻。

也正因为朱瞻基的言行,在明仁宗死后,才会有明仁宗是被朱瞻基杀死的说法。

明宣宗是明仁宗的长子,而明仁宗一共有十个儿子,所以明宣宗的兄弟一共有九个。

明宣宗的兄弟中有五个在历史上是有详细记载的,而其他几个则因为各种原因并没有被载入史册。

明宣宗的兄弟朱瞻埈是明仁宗与妃的儿子,是明朝的第一位郑王。

虽然朱瞻埈挺有作为,可是他的性格有点暴力,因为实施杖刑过重还打死过人。

不过在成为了长史后,朱瞻埈的性格有所好转。

朱瞻墡是明宣宗的五弟。

他的主要成就体现在时期,他坚决拥立皇太子为帝,有从龙之功。

朱瞻墉是明宣宗同母同父的兄弟。

朱瞻墉是明朝的越王,不过虽然朱瞻墉被封了越王职位,可是他并有前往去任职,在他去世后,越王这一封号便被取消了。

所以说越王只存在于他这一代,朱瞻墉在明朝历史上是唯一的一代越王。

朱瞻墺是明宣宗的七弟,他是李贤妃和明仁宗所生的,和郑王是同胞兄弟。

在1424年的时候他被封为了淮王,之后在藩韶州府就职。

朱瞻墺去世后,被称为淮靖王。

朱瞻堈是明宣宗的六弟,在1424年的被封为江西荆王。

在朱瞻堈王府中曾发生过这样一件事情,在府中有一条十分长的蛇悬挂在房梁上,整个蛇身垂到了地上,这一景象使得朱瞻堈十分不安,他觉得此事会对自己有不利,于是便向上禀报要求离开此地,最后应他的要求,将他分到了湖北蕲州。

明宣宗名叫朱瞻基,汉族人,生于1398年,死于1435年,是明朝的第五任皇帝。

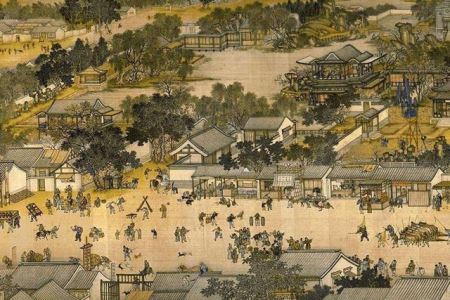

那么明宣宗的年号是什么呢?明宣宗的年号是宣德,明宣宗的父亲是明仁宗,祖父是朱棣,他小时候很聪明,尤其讨朱高炽、朱棣的喜爱和赏识,在永乐九年,也就是1411年,被祖父朱棣册立为皇太孙,多次陪祖父朱棣出征讨伐蒙古。

1425年,明宣宗的父亲朱高炽驾崩,同年,朱瞻基即位,改年号宣德。

所以说明宣宗的年号是宣德。

至于明宣宗的年号为什么会是宣德这个问题历史也没详细记载,但是可能跟明宣宗的性格有关。

朱瞻基少年时,对父亲和祖父都相当尊敬,虽然有谣言说他父亲的去世和他有关,但这也没什么实际考证,只是从历载中可以看出,明宣宗朱瞻基和他的父亲朱高炽性格是很像的,想法有些保守,都是理想主义者。

明宣宗朱瞻基对文人和艺术很看好,所以算是文人和艺术的庇护者,他的统治最大成就就是政治和文化方面,这些性格让他喜欢这个词,然后取了年号宣德,当然也可能是和大臣商议后而得出的这个年号。

1435年,也就是宣德十年驾崩,终年只有三十八岁,一生没有第二个庙号或是年号,当然这愿意大致和已经不再习惯多取年号有关,所以明宣宗朱瞻基的年号就是宣德。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。