“晚明三大疑案”指末期宫廷中发生的、、。

这三起事件本身并不是很重要,但是却标志着明末纷乱和衰亡的开始,故有“三大案”之称。

令人惊奇的是这些疑案都是围绕一个人而发生,那么这个人是谁呢? 第一疑案:梃击案 年间,由于无子,朝臣主张立皇长子为太子,是神宗宫女所出。

不过想立皇三子福王,因为她是自己宠爱的郑贵妃之子。

郑贵妃亦不断向神宗进言,但遭到朝臣的一致反对,而皇也支持立朱常洛。

图片来源于网络 皇长子朱常洛二十岁,神宗在无法拖延下终于策立常洛为皇太子,常洵为福王,封地为洛阳。

结果,郑贵妃忍无可忍,终於爆发明朝立国以来最严重宫廷仇杀事件——梃击案。

1615年(万历四十三年)五月,一个名叫张差的男子,手持木棍闯进太子朱常洛居住的慈庆宫,击伤守门,太子内侍韩本用闻讯赶到,在前殿逮捕张差。

经过御史刘廷元审讯,张差是蓟州井儿峪人,靠砍柴与打猎为生。

在一个月前,他在济州卖完货後,赌钱输了,结果遇上一位太监,太监说可以带他赚钱,就随这位太监入京,见到另外一位老太监,老太监供与酒肉。

几天后,老太监带他进紫禁城。

老太监先让他饮酒,再把一根木棒交到他手上。

然后带他到慈庆宫,嘱咐进宫後见人即打,尤其见到穿黄袍者(是太子朱常洛)。

老太监还说,如打死穿黄袍者,重重有赏,如被人捉住,他会出手相救。

张差供言里的那两个太监叫庞保、刘成。

朱常洛 朝臣有人怀疑是郑贵妃想要谋害太子,王志、何士晋、张问达奏疏谴责外戚郑国泰“专擅”;郑贵妃则惶惶不可终日,向皇上哭诉,神宗朱翊钧要她去向太子表明心迹。

结果和太子不愿深究,最后以疯癫奸徒罪将张差处以凌迟。

张差临死前曾说:“同谋做事,事败,独推我死,而多官竟付之不问。

”(据《先拨志始》)。

不久刑部、都察院、大理寺三法司前後五次会审庞保、刘成两人,由于人证消失,庞、刘二犯有恃无恐,矢口否认涉案。

六月一日,明神宗密令太监将庞保、刘成处死,全案遂无从查起。

图片来源于网络 第二疑案:红丸案 郑贵妃看见朱常洛坐稳了太子的位子,为了讨好朱常洛,,送了八个美女供他享用。

朱常洛本来体质就差,又与这些女人淫乐,身体渐渐垮了下来。

即位才十几天,就因酒色过度,卧床不起了。

可是,他并不节制自己,照样与这些人鬼混。

一天夜里,为了寻求刺激,朱常洛服了一粒“红丸”,结果,狂躁不已,狂笑不止,精神极度亢奋。

次日早,侍寝的吴赞连忙请来御医崔文升诊治。

崔文升不知皇帝是阴虚肾竭,还以为是邪热内蕴,下了一副泄火通便的猛药。

结果,朱常洛一宿腹泻三十余次,危在旦夕。

这下子,闯了大祸,朝廷上唇枪舌剑,吵声骂声不绝于耳。

郑贵妃 重臣杨涟上书,指责崔文升误用泻药。

崔文升反驳说并非误用,而是皇帝用了“红丸”造成病重。

人马上强调,不但崔文升用药不当,还拿“红丸”之事,败坏皇帝名声…… 病危之中的朱常洛,躺在病榻上,还想要服用“红丸”。

鸿胪寺丞李可灼当即进了颗红色丸药,朱常洛服后,没甚动静。

晚上,朱常洛又要求再服一丸,李可灼又进了一颗红色丸药。

结果,不大一会儿,皇上就手捂心口,瞪着两眼,挣扎几下,一命呜呼了。

朱常洛才即位三十天,年号还没来得及实施呢! 明末宫廷内党派斗争激烈,“红丸”一案,引起了党派的更加尖锐的矛盾。

第三疑案:移宫案 朱常洛死后,尸骨未寒,又发生了“移宫案”。

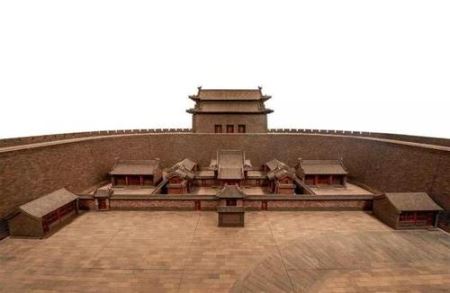

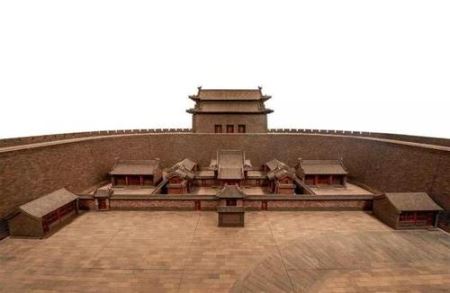

图片来源于网络 乾清宫是内廷的正宫,只有皇帝皇后才能居住。

朱常洛进乾清宫时,他的妃子李选侍跟随入居。

朱常洛临终前,召大臣入宫,西李见大臣们来了,带着朱常洛的皇太子避进内房。

朱常洛吩咐群臣,封李选侍为贵妃,李选侍在里面听见了,唆使朱由校出来向父亲请求封她为皇后。

朱常洛当时没有答应,在场的臣子们对李选侍的做法十分不满。

朱常洛死后,李选侍仍住在乾清宫不走。

她把朱由校带在身边,企图挟皇太子以自重。

群臣对李选侍十分愤慨,纷纷上书,要求李选侍搬出乾清宫。

大臣杨涟说:“皇太子明天就要登基为天子,哪有天子住在太子宫里,反让一个选侍住在正宫里的道理!今天要是选侍不搬出乾清宫,我们死也不走!”其他朝臣也高声附议。

在这种情势下,李选侍只得在九月初五搬到了仁寿殿。

朱由校 初六,朱由校正式登基,这就是明熹宗。

熹宗下旨令李选侍至哕鸾宫居住,这是宫女养老之地。

这一搬,李选侍当皇太后垂帘听政的愿望化为泡影。

至此,“移宫”风波才算暂告结束。

它与万历朝的梃击案、泰昌朝的红丸案一直是天朝党争的题目,都是与明光宗朱常洛有着直接或者间接的关系。

此后,如火如荼的党争,加速朱明王朝灭亡的进程,他们迂腐冗陈的观念主大明在那个转型的特殊时代与近代化失之交臂。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

雍正朝三大重臣之一,前半生郁郁不得志,后半生如同开挂

1755年(二十年),著名的“胡中藻案”发生了。 事实上,这是一个。时为内阁学士的胡中藻因一句“一把心肠论浊清”,而给自己带来了杀身之祸。 不幸的是,不仅是自己和同一个家族的亲属被杀,但即使是去世的恩师也受到了影响。其牌位被下令从贤良祠移除。 众所周知,贤良祠成立于1730年(八年)由怡贤亲王爱新觉罗.去世后所设立,旨在为了纪念和表彰有功之臣的功绩。 任何能够进入贤良祠的人都是对有很大贡献的大臣,像傅恒、、刘统勋等。按照惯例,一旦有功之人进入贤良祠是很难被移除出去的,因为它涉及到皇帝对人才的看法,但在99个有功之臣中,其中有两个实际上被移除了。 其中一个是上面提到的胡中藻的授业恩师鄂尔泰。 一听到这个名字,我们就会有很多人对它很陌生,但谈到时,我们都熟悉他。 毕竟,有很多电视剧涉及他。这个鄂尔泰其实和李卫都是雍正时期最受宠的大臣之一。 说到这个鄂尔泰,他真的很不走运,结局却非常好。 都进入了贤良祠,最后却被学生搞了这么一出,自己还跟着身败名裂。那么真相究竟真是如此吗? 鄂尔泰真的只是因为学生而被乾隆嫌弃了吗? 所有这一切都必须从年轻时开始。 鄂尔泰的发家史,说他辉煌确实很辉煌,说他跌宕确实也很跌宕,说他很惨也不过 。鄂尔泰,西林觉,是满洲镶蓝旗人,出身。 他父亲鄂拜的最高官方职位也就是从四品的国子监祭酒,相当于国子监中专门掌管考试的官员。早在时期,西林觉罗氏就举族投奔了后金,但只获得了一个世管佐领的职位。 当到达鄂尔泰时代时,他在六岁时熟悉了,17岁考中,20岁考中举人。 事实上,鄂尔泰已经足够努力了。 他认为,在中举人进入官场之后,他的未来将与他的祖先完全不同,但他的希望很快就破灭了。 自21岁以来,承袭佐领充任侍卫之后,鄂尔泰一干就是16年,16年在当时是个什么概念?就是一个翩翩君子熬成了一个半百大爷的感觉。 1716年(五十五年),他的机会“终于”来了。当了十几年侍卫的他被转移到当员外郎。 虽然这个位置高于他父亲的地位半品(正四品),但鄂尔泰仍然感觉与他的生活不同,直到1721年(康熙六十年),他仍然是一个四品员外郎,可能真的康熙父亲没有抓住他,最后在康熙时代,鄂尔泰也没有被重用。 在他同年42岁生日那天,他说,看来四十犹如此,便到百年已可知”感叹自己的前途渺茫。毕竟,他此时已经40多岁了。他想和年轻而充满活力的人进行斗争。这是不可能的。 但老天对他如此充满爱心和喜欢开玩笑。1723年,在44岁时,他迎来了真正的人生转折。 在短短五个月内,新当选的连下两道诏令,将鄂尔泰从内务府员外郎直接变成江苏布政使,布政使在当时官居从二品,鄂尔泰一下就成了地方的二品大员,就在他还没缓过神来的时候。在1725年(雍正三年),鄂尔泰被转移到广西巡抚,没有等他到广西。 上任的雍正的命令又来了,让他成为云南巡抚,但同时监督三省(广西,云南,贵州)。 有一段时间,鄂尔泰的光芒是无与伦比的。 一年后(1726年),已经是正二品的云贵总督。 鄂尔泰正发动了一场惊天动地的事件,即取得圆满成功,这件事直接导致了鄂尔泰在雍正朝的中后期衣食无忧,位极人臣,并且在雍正驾崩后,鄂尔泰与张廷玉还成为了乾隆的辅政大臣。 看着鄂尔泰的生活起伏,感到震惊和好奇。 鄂尔泰直到44岁才进入宫殿。没有军事功绩和政绩,这样我们就对雍正在一继位就封其为封疆大吏的决定感到十分愕然,难道是鄂尔泰的个人魅力很强? 对于40多岁的老人来说,这显然是错误的。 真正的原因实际上在我看来,有三点:首先,雍正的高瞻远瞩。 康熙1722年去世后,雍正继位。 当时王朝并不像想象的那么稳定。 因此,他迫切需要一个稳定的王朝和统一的臣心。 在臣心这块,他仍然是王子。 那时,工作已经开始了。 雍正早在自己还是雍亲王的时候就已经开展工作了,当时著名的特务机构“”(学名粘杆处)不仅帮助雍正查出了一些官员的犯罪记录,当然也暗地考察了许多有真才实干的大臣,而鄂尔泰就是这样被雍正所发现的。经过长期调查,雍正已经确信这个人,自然他在任命时非常放心。 第二,鄂尔泰的预防措施。 在鄂尔泰40岁之前,尽管他没有任何军事成就和政治成就,虽然他每天都不高兴,但他依靠在宫殿里多年的职业生涯让他明白许多外人无法知道的真相, 也对诸皇子有一个基本的判断。所以虽然他一直很沮丧,但他一直在私下进行策划,想象一下这样一个有远见的人怎么会不能成功。第三,时不时的拍一下马屁。 众所周知,尽管皇帝是,但他们或多或少都对这种奉承感兴趣,而事实也不例外。鄂尔泰恰恰就是这样,在祥瑞非常受欢迎的时代,鄂尔泰经常会说出他今天做出的梦,意义是什么,明天会有什么奇迹,这是非常令人惊讶的。 虽然雍正确切地知道里面发生了什么,但面对奉承,有多少皇帝可以拒绝? 这已经成为鄂尔泰一直受到青睐的原因之一。 在1745年(乾隆十年),叱咤风云23年的鄂尔泰去世。 值得一提的是,乾隆皇帝之所以取代了鄂尔泰的贤良位置,胡中藻只是一个导火索。 真正的原因是,在乾隆初期,身为辅政大臣的鄂尔泰i和张廷玉一直在互相争斗,结党派,甚至有时对乾隆不尊重,这些因素加起来,最终导致他的晚节不保。 当然,这无法抹去二十几年来成就,总体而言,他仍然是一位为清朝做出巨大贡献的大臣。 随机文章地质奇观重庆武隆天坑地缝,世界最大的天坑群(80个)魔克拉-姆边贝图片曝光,出没沼泽专杀河马(专家称是大象被误认)达芬奇在历史上消失2年,穿越到未来/传说达芬奇是外星人樱木花道为什么剪头发,削发是为了谢罪/樱木叛逆染红发物理时间和时刻的区别,时刻指的是特定的时间/点与线的区别迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

嘉靖三大家之一 明朝中期散文家归有光简介

归有光(1507年1月6日—1571年2月7日),字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。,苏州府太仓州昆山县(今江苏昆山)宣化里人。中期散文家、官员。 嘉靖十九年(1540年),归有光中举人,之后参加会试,八次落第,遂徙居嘉定安亭江上,读书谈道,学徒众多。嘉靖三十三年(1554年),倭寇作乱,归有光入城筹守御,作《御倭议》。嘉靖四十四年(1565年),归有光六十岁时方成进士,历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞,故称“归太仆”,留掌内阁制敕房,参与编修《世宗实录》。隆庆五年(1571年)病逝,年六十六。 归有光均崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,是“唐宋派”代表作家,被称为“今之”,后人称赞其散文为“明文第一”。与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”,又与胡友信齐名,世称“归、胡”。著有《震川先生集》、《三吴水利录》等。 人物生平 不顺 归有光于正德元年十二月二十四日(1507年1月6日)出生在苏州府太仓州昆山县(今江苏昆山)宣化里一个日趋衰败的大族之中。他八岁时,年仅二十五岁的母亲就丢下三子两女,父亲是个穷县学生,家境急遽败落。也许就是这种困境,迫使年幼的归有光过早地懂得了人间忧难,开始奋发攻读。 归有光自幼明悟绝人,九岁能成文章,十岁时就写出了洋洋千余言的《乞醯论》,十一、二岁“已慨然有志古人”,十四岁应童子试,二十岁考了个第一名,补苏州府学生员,同年到南京参加乡试。“弱冠尽通六经、三史、大家之文”的归有光,开始时对举业满怀信心,但他参加乡试却连连落第,五上南京,榜上无名,其间惨淡经营,寒窗十五载。嘉靖十九年(1540年),三十五岁的归有光参加南京乡试,受到主考官张治的欣赏,把他视为国士,称他是“贾(谊)、董(仲舒)再世”,将其拔为第二名举人,期待归有光能更进一尺,早日成为进士。此时的归有光已是纵观三代两汉之文,遍览诸子百家,上自九经二十一史,下至农圃医卜之属无所不博。归有光的古文和俞仲蔚的诗歌、张子宾的制艺被誉为“昆山三绝”。以归有光的才学和声望,考取进士应是胜券在握了。在乡试高中的同年冬天,归有光雇上车马日夜兼程北上,准备应第二年的礼部会试。谁知这次会试竟是名落孙山。 南下还乡后,归有光移居就近的嘉定安亭江上,开始了一边读书应试,一边谈道讲学的生涯。四方学士纷纷慕名而来,少时十几人,多时百余人。归有光的家境一直困贫,全靠妻子料理家事维持生计。居安亭期间,王氏治田四十余亩,督僮奴垦荒,用牛车灌水,以所收米粮供全家及弟子之食,让归有光专心讲学。归有光纵论文史,谈经说道,一时间弟子满门,海内学者文士皆称归有光为震川先生。 归有光名扬海内,连恃才居傲的()对归有光也肃然起敬。一日,状元出身的礼部侍郎诸大绶回乡招请徐文长聚会。可是从黄昏一直等到深夜,徐文长才迟迟而来。问其缘由,说“避雨一士人家,见壁门悬‘归有光今欧阳子也’,回翔雒读,不能舍去,是以迟耳”。诸大绶命仆人取那轴归有光的文章来,张灯快读,相对叹赏,至于达旦。 然而,归有光的命运却是困蹇不堪。三年一次的会试,次次远涉千里而去,一连八次都是落第而归。其间四十三岁时,失去了最心爱的长子,时隔一年,又失去了任劳任怨、与己分忧的妻子王氏。仕途的蹭蹬,把这位名扬海内的古文家长期抛弃在荒江僻壤之上。加之失子丧妻的哀痛,使他的生活更加艰难。不过,坎坷的生活,倒也磨炼了归有光深沉坚毅、不屈服于权势与恶运的性格。 嘉靖三十三年(1554年),倭寇作乱,归有光入城筹守御,并写下《备倭事略》、《论御倭书》、《上总制书》等,分析敌情,条陈方略,向当局献计献策。后来他还写下《昆山县倭寇始末书》、《海上纪事十四首》等,流露了的爱国情感。 勇抗巨子 明代科举场上舞弊之风甚盛,虽不重的行卷之习,但是有宗师和大官僚的提携是仕进的重要捷径。归有光久困场屋,对这一科举内幕应是十分明了的。可是,他却绝不从旁门邪道跻身仕途。乡试中举时的宗师张治对归有光十分欣赏,他为归有光后来不能中式深感惋惜,几次“欲以旧谊招致之”,然归有光“卒守正不一往”。归有光屡不中式时,尚未登位。穆宗身边的一位宠幸的宦官慕归有光之名,让侄子拜归有光为师,并几次让归有光进京私谒自己,都被归有光断然拒绝。穆宗登位后,这位宦官权势更大,归有光仍然绝不与之往来。归有光耿介正直、不事权贵的品格,表现在他整个人生的各个方面。在古文领域里,他始终坚持己见,不为群言所惑,敢于与当时统治文坛的“巨子”相抗争。 明代自开国之初的刘基、宋濂等留下一些好文章后,文坛上就开始弥漫起一股浮饰摹古的风气。从永乐到成化的几十年间,久居馆阁的“三杨”(、、)统领文坛,提倡昌明博大的文体,作文雍容华贵、平庸空泛,号称“台阁体”。于是有以李梦阳、何景明为首的“前七子”起来反对“台阁体”。他们主张“文必秦汉,诗必盛唐”,句摹字拟,以佶屈聱牙为高古。李、何等七子致力于诗作,散文并非其所长,但是他们的声势之盛,曾左右一世。到了嘉靖年间,李攀龙、王世贞等“后七子”又继“前七子”而起,推波助澜,变本加厉,摹古之风愈演愈烈。归有光就是在这种散发着霉臭的摹古风气中异军突起的勇士,是一位敢于反抗潮流的文学家。 王世贞和归有光是同乡人,比归有光稍晚。但王世贞从二十二岁进士及第后,官运亨通,步步高升,官至南京刑部尚书,以雄才博学,领袖文坛。这时的归有光,虽已颇有声名,但毕竟还是一个“独抱遗经于荒江虚市之间”的“老举子”。就是这样一个乡间穷儒生,竟然敢与的王世贞抗争。归有光在《项思尧文集序》中,批判王世贞的言辞十分激烈,其中说:“盖今世之所谓文者难言矣。未始为古人之学,而苟得一二妄庸人为之巨子,争附和之,以诋排前人……文章至于宋、元诸名家,其力足以追数千载之上,而与之颉颃,而世直以蚍蜉撼之,可悲也!无乃一二妄庸人为之巨子以倡导之欤?”归有光公开把王世贞讥之为“妄庸巨子”,王世贞得知后甚为恼火,说:“妄诚有之,庸则未敢闻命。”归有光毫不客气地回敬道:“唯妄故庸,未有妄而不庸者也。”王世贞在晚年完全改变了对归有光的看法,在为归有光像写的《归太仆赞》序中说:“先生于古文词,虽出之自史、汉,而大较折衷于昌黎、庐陵,当其所得,意沛如也。不事雕饰而自有风味,超然当代名家矣,”赞云:“千载有公,继韩、欧阳。余岂异趋,久而始伤。”他在给归有光古文很高评价的同时,也道出了自己的“迟暮自悔”之情。归有光用自己的理论和创作实践终于使他的对手为之折服。 晚年入仕 归有光虽然“八上公车而不遇”,但还是不愿甘休。嘉靖四十四年(1565年),归有光第九次参加会试时终于中了个三甲进士,这时他年已六十。满腹诗文经义,一心想为国出力的归有光虽年已花甲,壮志依旧未衰。因为归有光是三甲出身,不能授馆职,只能到僻远的长兴当知县。 长兴地处山区,长期没有知县,大小事务都由胥吏把持,豪门大族勾结官府为非作歹,监狱里关满了无辜的百姓,盗贼公行,民间。当时有人劝归有光不要去上任,以待更换,但他却毅然前往。他到长兴后的第一件事就是兴办学校,培养后进。第二件事是整治恶吏,平反冤狱。把无辜办了死罪的三十余人省释出狱,为无辜受诬入狱的一百零七人平了反,把鱼肉百姓的恶吏和捕卒快手严加法办。每次审判听讼都让妇女儿童环立案前,不用官话而用吴语审讯,以便百诉。常常当堂决断,而极少具狱。对已入狱者按律令给衣食。一重囚母死,归有光准许他回家料理丧事后自己返回。那重囚料理完丧事后不听旁人嗾使,竟然自己返回。 归有光一心想学习两汉循吏,做廉洁刚正之官。上司之命若不便施行便搁置不办,而“直行己意”,他公开在《长兴县编审告示》中宣布:“当职谬寄百里之命,止知奉朝廷法令,以抚养小民;不敢阿意上官,以求保荐,是非毁誉,置之度外,不恤也。”在知长兴的短短两年中,归有光颇著政绩,深受百姓拥戴,但是这却召来豪强、大吏的不满。 隆庆二年(1568年),六十三岁的归有光终因得罪豪强和上官,而被调任顺德府(今河北邢台)通判,管理马政。按明制,“进士为令,无为迁倅”。所以归有光的升迁实为重抑。对这一不公平的降职,归有光非常愤慨,他曾气愤地说:“号称三辅近,不异湘水投。”并连上两疏要求辞官,但被朝廷公卿扣压不能上达。归有光抵任后,筑土室一间,整日躲在其中,读书自娱,以示不满。归有光虽然对迁升顺德通判大为不满,但一到任上却还是兢兢业业,。他利用马政通判的清闲,广阅史籍,采访掌故,修了一部完备的《马政志》。 抱憾病卒 隆庆四年(1570年),归有光到北京朝贺万寿节。同年,受大学士、赵贞吉推荐,升为南京太仆寺寺丞。后来又被首辅芳留在内阁,掌内阁制敕房,纂修《世宗实录》,身列文学侍从之位。归有光仕途晚达,十分兴奋,期望自己能借机阅读许多内府秘藏,在学术上获得更深的造诣。但终因劳累过度,在敕房任职仅一年,便身染重病,终于隆庆五年正月十三日(1571年2月7日)抱恨而逝,时年六十六岁。葬于昆山城东南门内金潼里(今江苏省昆山市金潼里邮电局附近)。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: