他在太子期间多次与明太祖朱元璋争执 为什么他从来没有被废掉呢

在古代,一旦某位皇子被立为太子,就成为未来皇位的唯一合法继承人,如果不出现意外,只要驾崩,皇位非太子莫属,谁也不敢、也没权利反对。

但是,即使当上太子,也不能高枕无忧,假如皇帝不开心,或者觉得太子能力有限,又或者太子的势力威胁到皇帝,分分钟就能将太子废掉,然后改立他人,因为皇帝手中握着生杀大权,除非太子有绝对实力跟皇帝抗衡。

历史上废掉太子的情况屡见不鲜,几乎每个朝代都有。

西汉初年,以嫡长子的身份被立为太子,天性仁慈没有过失,却被认为软弱无能,刘邦想废掉刘盈,让所生的皇子做太子,并针对此事询问大臣们的意见。

幸亏精明,在的指点下请来商山四皓支持刘盈,才打消刘邦的心思。

汉景帝时期,本来已立长子刘荣为太子,后来却改立刘彻,即之后的汉武帝。

隋唐时期太子被废的事情也经常出现,,废掉太子,才得以坐上太子的位置;唐太宗李世民,原本非常看好长子,对他寄予厚望,并立之为太子,可惜李承乾太过心急,竟然起兵谋反,纯属自寻死路,结果兵败直接被废为庶人。

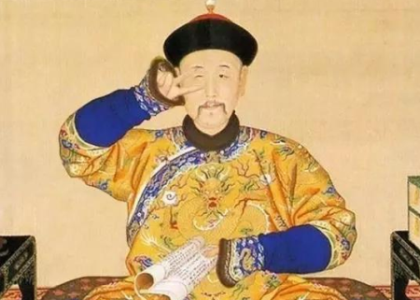

年间,一岁就被立为太子,是最受宠的皇子,没有之一。

不管是文武大臣,还是四阿哥、八阿哥等皇子,都认为胤礽肯定是未来的皇帝。

然而,康熙最后还是把胤礽废了,其中缘由很复杂,在此不做详细讨论。

从众多太子被废的事件中可以总结一个规律,凡事三思而后行,尽力做到让皇帝满意,无论皇帝对与错,千万不能跟他唱反调,否则很有可能被猜忌,导致位子不保,但凡事都有例外。

初年,朱标当太子时,多次与父亲朱元璋产生争执,甚至敢顶撞朱元璋,为何朱元璋从没想过把他废掉呢?笔者认为有两个原因。

一、事出有因,朱标性格仁慈宽厚,朱元璋理解儿子的做法 《》记载:“秦、周诸王数有过,辄调护之,得返国。

有告晋王异谋者,太子为涕泣请,帝乃感悟。

”意思是说,每当兄弟犯错,朱标都会替他们求情,劝父亲朱元璋不要生气,毕竟是一家人,哪怕被举报谋反,这可是死罪,朱标也会帮弟弟。

俗话说,虎毒不食子,其实朱元璋也不忍心惩罚犯错的儿子,而朱标站出来替他们求情,说明他宅心仁厚,懂得袒护兄弟。

皇帝最担心死后儿子们为了权势互相残杀,朱元璋自然也不例外,而太子朱标的做法,不仅让他甚是理解,同时也让朱元璋感到无比欣慰。

另外,在朱元璋打算杀大臣宋濂时,朱标极力反对,力保宋濂不死。

这件事情上,朱元璋依旧没有怪朱标,最终放过宋濂,因为宋濂本身没有问题,况且他是朱标的老师,于情于理,朱标都应该出手相助,朱元璋虽然读书不多,却明白尊师重道的道理。

二、朱标德才兼备,每次都占理,朱元璋虽然当时很生气,却从未真正责怪过儿子 有一年,病逝,她是朱元璋最宠爱的妃子之一,朱元璋就让朱标服齐衰杖期,这并不符合传统的礼制,朱标果断拒绝,丝毫不给父亲面子。

朱元璋气得不行,甚至提剑追着儿子打,不过后来他想通了,这件事朱标没有错,是自己太执拗。

另外,在诛杀功臣的事情上,谁都不敢劝说朱元璋,但太子朱标却直言不讳:“陛下杀人过滥,恐伤和气。

”朱元璋告诉太子:我之所以这么做,是为了帮你铲除威胁,你竟然还反对我。

朱标根本不吃这一套,反而怒怼道:“上有尧舜之君,下有尧舜之民。

”暗指朱元璋不是尧舜那样的明君。

这可把朱元璋气坏了,恨不得把儿子暴打一顿。

纵然如此,朱元璋很快就消气了,如果换成别的皇帝,会废掉太子朱标。

朱标拥有明君的气质,可惜英年早逝,要不然肯定是一位不错的皇帝,成就未必比逊色。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

王审知是如何创立闽国政权的?王审知在位期间有哪些事迹

唐咸通三年九月生于光州固始县。

系东晋王导第十七世孙,宰相王方庆第六世孙。

史载,王审知身长七尺六寸,面色紫润,方口高鼻,从军后常骑白马,军中号称“白马三郎”。

王审知勇略兼备。

唐景福元年(892年)二月,王审知奉大哥王潮之命,与族兄王彦复一起,指挥部队攻打范晖所据的福州城,经一年余苦战,终克榕城,确立了王氏统治全闽的局面。

景福二年九月,王审知被授以福建观察副使,协助大哥王潮掌管军政。

王潮病,命其权知军府事。

及王潮殁,审知便请二哥王审邽从泉州刺史任上来福州主政。

审邽以审知治闽有功,坚辞不受。

无奈,王审知“乃自称福建留后,表于朝。

”光化元年(898年)三月,唐授审知为福州威武军留后,兼检校刑部尚书。

同年十月,唐授王审知为金紫光禄大夫、右仆射、威武军节度使。

光化三年(900年)二月,唐加授其为同中书门下平章事,检校右仆射,俄改光禄大夫,检教司空,特进检校司徒。

天复年间(901—904年),在凤翔为王审知御赐《朱昭》,授予其“自三品皆得承制除授”的特权。

天佑元年(904年)四月,唐遣左拾遗翁承赞为册史,加王审知为检校太保,封琅邪王,食邑四千户,食实封一百户。

后梁开平三年(909年)四月,加王审知为中书令、福州大都督、长史,继而于翌年进封王审知为闽王。

王审知自公元885年随兄进入福建,至其去世,在闽共历39年,其中在榕32年,主政全闽达29年。

王审知作为之一的闽国的开创者,继承兄之未竟事业,荜路蓝缕,艰辛创业,发展经济,弘扬文化,内兴邦国,外安睦邻,为闽国的繁荣发展立下了显赫功绩。

为此,《旧五代史》对其作了如下评价:“审知起自陇亩,以至富贵,每以节俭自处,选任良吏,省刑惜费,轻徭薄敛,为民休息,三十年间,一境晏然。

” 五代前,福建地处东南辟壤,人才匮乏。

王审知主政后,“怀尊贤之志,宏爱客之道”,利用中原战乱、士民流亡的机会,从内地广聚人才,使之为振兴闽地服务。

一时间,“四方名士,万里咸来”。

在这批避乱闽地的中原士大夫中,有宰相王抟之子王□ ,唐朝宰相杨涉从弟杨沂,唐乾宁知名进士徐寅等,“皆依审知仕宦”。

他们向王审知谏言介绍唐朝的典章制度和职宦制度,为构建五代王闽政权的上层建筑、传播中原文化,发挥了重要的作用。

此外,王审知还从当年随其兄弟三人一同入闽的诸公中,选了一批治国人才,委任他们为地方长官,如颜仁郁、邹勇夫、张睦、詹敦仁、邹馨、袁昭、邓琚等,后均成为当地政治、经济的决策者,他们带领入闽的移民,开发垦植,造福一方。

据史料统计,中原士民随三王入闽者计有万余人,有72姓之多。

郑成功、、等,均系当年随三王入闽者的后裔。

更为难能可贵者,王审知不仅重用中原籍的人才,对福建本籍的人才亦大胆提拔,委以重任。

如翁承赞归闽后被王审知举为相辅,陈峤被委任大从事,被委任节度推官,等等。

王审知这种举才不避亲疏、勿论乡党的宽阔胸襟,赢得了广大有识之士的由衷佩服与拥戴,黄滔曾感慨道:“闽人任闽中机要人员,自审知始。

”翁承赞等人不辱使命,竭力为闽王效力,如兴办四门之学之举,即是由他倡议,得到王审知采纳的。

此举既行,便为闽国培养了大批人才。

王审知兄弟出身农家,饱经战乱,深知民间疾苦。

执政之后,即以恢复发展经济为其施政纲领,着意安定民生,造福于民。

王审知深知农业乃立国之本,为了发展农业,在山区,他鼓励农民开荒垒梯田,使“草莱尽辟”;在沿海,则围垦造田,使福建的耕地面积得到较大的增加。

减轻农民的赋税,是发展农业的重要一环。

为此,王审知决定:凡耕种公田,其税“什一”,“敛不加暴”,“莫有出征之役”。

由于减轻了农民负担,从而调动了农民生产的积极性,出现了“夜半呼儿趋晓耕”的勤于农事的现象。

为了发展生产,王审知还派兵造堤营田,在各地兴修水利。

如在福州疏浚西湖40里,溉田无数。

此外,长乐、福清的海堤,连江东湖和晋江六里坡,南安自家陂与九溪十八坝等,均系当时建造的著名水利设施。

经过十数年的努力,福建民众“,川源浸灌,田畴膏沃,无凶年之忧”。

在发展农业的同时,王审知还设“百工院”,引进中原地区先进的手工业技术,在闽地加以推广。

当时,泉州的丝绸纺织,德化和泉州碗窑的陶瓷,安溪、建州的茶叶,福州、安溪的炼铁,尚卿的冶银,宁化的铸铅等,均已成为特产,除自用外,还作为重要的出口商品与贡品。

福建濒临东海、南海,适于海运。

早在唐中后期,福州、泉州两大港口就已通商国内外。

王审知利用福建的这一优势,进一步开拓港口,发展对外贸易。

他命张睦领榷商务,制定合理的商贸政策,管理商贸往来事宜,“招徕蛮夷商贾,敛不加暴,而国用日以富饶。

”除充分发掘福、泉两大港口的吞吐潜力外,王审知还指挥工匠开山炸石,在黄歧半岛开辟对外贸易,新建了甘棠港。

王审知的这一开放式的重商思想与大胆的对外贸易举措,是对我国古代传统的“农桑为本,商为末”的经济思想的突破,使其成为构建海上的开拓者与奠基人。

当时,福建的海运,内可达山东半岛和辽东半岛,外可达日本、新罗、占城、三佛齐和东南亚各国。

先将福建的茶叶、陶瓷、铜铁、纺织品、纸张等土特产运往海外,又将海外的象牙、沉香、犀角、珍珠、、玻璃等货物运回国内,使福建外贸从过去的转口贸易一跃成为当地经济发展的重心。

后来,泉州港成为闻名世界的东方大港。

至,此港江面上每日至少要聚有15万艘船只,此一繁忙的海上航运盛况,均与王审知当年开辟的海上丝绸之路有直接的关系。

福州旧有冶城,建于五年(前202年)。

晋太康三年(282年),郡守严高又扩建为“子城”。

至中和时(881—884年),福建观察使郑镒曾拓展“子城”的东南隅,但仍觉狭窄,不便于福州的发展。

唐天复元年(901年),王审知下令在“子城”外再扩建“罗城”,共设8个大门、9个便门、3个水门,周围26里计4800丈。

梁开平二年(908年),王审知在“罗城”的基础上,又筑南北“夹城”,“谓之南北城,合大城而为三”。

“夹城”筑成后,使福州的旧城面积扩大了7倍多。

这一利国利民的城建工程,深受官民赞许。

在翁承赞撰的《王审知墓志铭》中,对此作了这样评价:“示久安之基址,廓永逸之筹谋。

创筑重城,绕廓四十余里,露屋云横,敌楼高峙。

保军民之乐业,镇闽越之江山。

”在筑城的同时,王审知为使福州城“水陆无滞”,还对福州的江流、沟洫进行了整治和改造,使福州的水上交通日趋便利。

王审知熟知“学校之设,是为教化之源”。

鉴于当时八闽荒服初辟,民多目不识丁,文教落后于中原地区的状况,他在主政福建后,即在各地广设学校,培养人才,使教育从门阀子弟专有变为民间共有。

当时,闽国境内州有州学,县有县学,乡有私学,并实行免费招收学童入学。

学生不收学费,这在当时为世间所仅有。

梁龙德元年(921年),王审知接受谏议大夫翁承赞的倡议,于福州城南兴贤里置“四门学”,进一步提升办学的层次,使之成为当时的高等学府。

后又在九仙山(今于山)创办“鳌峰书院”,以吴勖为大教授,选拔奖掖优秀学子。

王审知还亲临阅卷,论才授职,铨叙任官。

一时,学习之风大盛,使福建“自成洙泗之乡”。

在创办发展学校教育的同时,王审知还注重成人教育。

针对农民文化水平不高的现状,他采纳翁承赞的建议,注意采集民谣民歌,利用文艺形式作为开导民风的工具,使民众得以了解政府的施政纲领。

此外,他还让分管农业的颜仁郁自编了“归田倡农”的歌谣教材,教农民歌唱。

采取这一寓教于乐的形式教育农民,实属一大创造。

唐末五代,社会动荡,十国争雄。

置身于乱世的王审知审时度势,确立了韬光养晦、保境安民的基本方略。

对内,他平息动乱,整顿吏治,稳定政局,加固城防,以求社会安定祥和。

对外,则奉中原政权唐、后梁为正朔,对其始终称臣纳贡,凭借唐、后梁的声威,使邻国找不到兴兵犯境的口实。

如当时吴国对闽的威胁最大,时怀兼并闽国的野心,但碍于王审知依附于后梁,便不敢轻举妄动,只对闽国搞些小规模的滋衅。

因有后梁的有力保护,即使王审知怒斩了吴国派来闽国寻衅的使者李知远,吴国亦未敢对闽大兴干戈。

因此,当有人劝其称帝时,王审知坚定地说:“我宁为开门节度使,不作闭门天子。

”为了与邻国和睦相处,王审知还于贞明二年(916年)把自己的三女儿琅邪郡君嫁给吴越王钱鏐的儿子钱传珦为妻。

次年,王审知又命次子王延钧迎娶南汉主刘隐的女儿清远公主为妻。

这一政治姻亲的形成,强化了与邻邦的友好关系,消除了祸端,保证了闽国的安宁。

史称“三十年间,一境晏然”。

王审知出身平民之家,深知创业艰难。

为王之后,仍能勤劬为政,廉洁自律。

史载, 王审知“常蹑麻履,府舍鄙陋,未尝营葺。

”他“为人俭约,常衣袖绔败,乃取酒库酢袋而补之”。

有一次,出使南方的一位官员回来后献给他一个珍玩玻璃瓶,王审知审视沉思良久,遂掷瓶于地,对左右说:“,乃奢侈之本。

今沮之,俾后代无为渐也。

” 同光三年(925年)十二月十二日,王审知病逝于福州,享年64岁。

谥曰忠懿王。

庙号太祖。

七终而后,奉安于闽县灵岫凤池山。

出葬之日,举国恸号,送葬官民,汹山涌海。

七年之后,移葬于福州北部莲花山南麓。

后人为了纪念其伟绩,将王审知故宅改为“忠懿王庙”。

唐礼部侍郎于兢为其撰德政碑(系王审知生前所撰),宋福州刺史钱昱撰“忠懿王碑”。

此二碑,一通竖于门外,一通立于门内。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐朝章怀太子李贤究竟是如何死的?自杀还是他杀?

上元二年(675年)四月二十五日,太子李弘猝死。

六月初五,20岁的李贤被册命为皇太子。

仪凤四年(679年)五月,因李贤颇好音乐、女色,与家奴赵道生等狎昵,破格赏赐他们,司议郎、郑州人韦承庆曾上书规劝。

五月初三,正谏大夫被人刺杀。

明崇俨会看相、厌胜等巫术,常私下说“太子李贤不能够继承帝位,英王李哲的相貌像唐太宗”。

由于这些话不利于太子,故而武则天便怀疑是李贤杀死了明崇俨。

唐高宗命令薛元超、裴炎等一起审问李贤,在东宫马坊搜查出黑甲胄数百件,成为李贤谋反物证;赵道生也供认李贤指使他杀死明崇俨。

八月二十二日,李贤被废为庶人,送长安幽禁。

永淳二年(683年),李贤被流放巴州(治所在今四川省巴中市巴州区)。

文明元年二月廿七日(684年3月28日),李贤终于巴州之公馆,春秋三十一。

垂拱元年(685年)四月廿二日,武则天册命追封李贤为雍王。

关于李贤之死,《》的说法是,“(武则天)令左金吾将军丘神绩往巴州检校贤宅,以备外虞。

神绩遂闭于别室,逼令自杀”,《新唐书》亦同。

其实,所谓的李贤谋反案即便是受人诬陷,也是唐高宗一手处理的。

武则天何尝不怜爱自己的儿子。

把李贤之死的直接死因,推到武则天身上是没有道理的。

李贤之死的密码就藏在“奉敕徙于巴州安置”的时间中。

按照《旧唐书·高宗本纪》《新唐书》《》的说法,开耀元年(681年)十一月癸卯,“迁徙庶人贤到巴州”;而按照《旧唐书·列传第三十六·章怀太子传》《大唐故雍王、赠章怀太子墓志铭并序》的说法,是永淳二年李贤“奉敕徙于巴州安置”。

应该说,墓志铭的记载“永淳二年”可信,但缺少月份。

而《旧唐书·高宗本纪》虽然年份错了,而“十一月癸卯”并没有错。

这样结合起来就得到了李贤“奉敕徙于巴州安置”的具体时间:永淳二年十一月癸卯(即十四)。

这一年十一月,唐高宗的生命进入了倒计时,他要安排后事了。

,把李贤“徙于巴州安置”是必须办的。

原因是高宗殡天前得为太子登基扫清障碍,解除威胁。

谁是威胁?不言而喻,就是有一定人望的软禁在长安的前太子李贤。

但是,手心手背都是肉,虎毒不食子,高宗怎忍心杀死自己的亲儿子李贤!怎么办?内中情由蕴含着一个临终老人对儿子们深深的爱。

高宗万般无奈,选择了把李贤流放巴州。

之后,高宗的诏命被迅速传到长安,李贤接诏后即做动身准备,再拖家带口地穿越崎岖难行的秦岭到达巴州,这个过程再快也要三个月左右的时间。

此时,我们把李贤去世的时间“文明元年二月廿七日”与高宗发诏命的时间“永淳二年十一月十四日”一对照,中间只有三个月一十三天。

这表明李贤到巴中顶多也就十天八天就死了。

为什么会这样呢?一是李贤身体本就孱弱,二是不堪羞辱和,三是听到父亲去世的消息悲痛不已,四是对前途失望。

几种因素一叠加,李贤就一命呜呼了。

二十多年过去,唐中宗、唐睿宗登基后先后两次为李贤加封,再葬乾陵。

《大唐故雍王墓志铭并序》《大唐故章怀太子并妃清河墓志铭》两块碑文,一说“薨于巴州之别馆”,一说“终于巴州之公馆”,都没有提到“他杀”。

由此我们可以得出这样的结论:李贤到巴州后连家都没有弄好,就自己死在了公馆里,确实没有谁杀他。

也有学者认为,李贤是自杀,这个当然也有可能,但出于健康的原因(生理健康和心理健康结合)死亡的可能性更大。

当年,没有选择做接班人。

按照《志》作者陈寿对曹植“任性而行,不自雕励,饮酒不节”的评价,联系到李贤,又何尝不是这样呢?父母对你够爱护了,但你是稀泥巴不上墙,所以谁也救不了你。

《旧唐书·章怀太子传》:“文明元年,则天临朝,令左金吾将军丘神绩往巴州检校贤宅,以备外虞。

神绩遂闭于别室,逼令自杀,年三十二。

”这段话给出的信息是,武则天并没有交代或者暗示丘神绩,要他害死李贤,而逼李贤自杀纯属丘神绩自作主张。

如果说武则天明示或者暗示丘神绩逼死李贤,通常的做法是杀人灭口,不等丘神绩回到洛阳就没命了,但他却安然无恙回到了洛阳,因此这个问题不存在。

其实说丘神绩自作主张逼杀李贤也是有问题的。

丘神绩哪来的胆子,敢逼天皇、天后的儿子自杀?再说,天授二年(691年),丘神绩因谋反被诛。

到了中宗、睿宗把李贤遗骨迁回乾陵安葬时,如果真是丘神绩造的孽,墓志铭完全可以点出丘神绩的名字,但是没有。

所以这一条也不存在。

真实的情况应该是,丘神绩从洛阳出发前,很可能就知道李贤已经死了,是代表朝廷去处理李贤的后事。

李贤没有抓住历史垂青的机遇,任性而为,被人抓住把柄诬陷,失去了太子之位。

到了流放巴州,彻底失去了生活的希望。

心垮了,性命也枯萎了。

这个应当是李贤之死的基本脉络。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。