石达开明知去四川是死路一条为什么还要去 他到底想到了什么事情

但是石达开还没有进入四川,就在大渡河边。

(石达开剧照) 说起来,石达开去四川,并不是一个很明智的选择。

历史上在四川建立的政权,没有一个能够发展成全国性的政权(当年从汉中出发,最后获得了天下。

但严格地说,汉中并不属于四川,同时刘邦获得天下也有些侥幸),而且这些政权没法长久就会灭亡。

在石达开之前,已经无数次证明了这件事,石达开本人也是很清楚这一点的。

可以,为什么他还要贸然去四川?以至于还没有走进四川,就全军覆灭。

石达开这样做,不是自取灭亡吗? 要搞清楚石达开之所以做出这样的错误选择,我们得看看石达开从天京出走的一些情况。

其实,石达开虽然从天京出走,和分开了,但是他的做法一直非常奇怪,是历史上别人从来没做过的。

历史上的农民起义者,如果离开了之前的首领,一定会选择称王、称帝之类。

比如武臣离开,自封为赵王。

离开,也是明确地亮旗帜称帝。

为什么离开了之前的首领,要选择亮旗帜称王称帝呢?因为这样一来,才会给世人一个明确的信号,世人才知道,跟着你干,是有奔头的。

将来你做大当了,好歹自己可以封侯拜相,封妻荫子。

就算战死了,妻子儿女也可以沾光得福荫。

可是,石达开一直没有明确亮旗帜。

这实际上也是石达开最后力量越来越小,队伍越来越少,以至于全军覆灭在大渡河边最重要的原因。

(洪秀全剧照) 那么,石达开为什么不这样做呢? 我认为,这是由石达开自身的性格决定的。

石达开是个很讲江湖义气的人。

当时他之所以加入洪秀全的拜上帝教,就是因为洪秀全亲自上门邀请他。

他出于为朋友两肋插刀的想法,支持洪秀全而加入了。

虽然加入了,但其实他从来不信洪秀全拜上帝教那一套。

在中,洪秀全猜忌、限制,乃至打击他的做法,让他非常生气,因而才负气离开。

总之,石达开身上更多的是江湖义气,而不是古代知识分子具有的那种忠孝思想。

如果他有忠孝思想,那么他就应该极力拥护洪秀全。

不管洪秀全做得对,还是不对,他都不该评判。

而且,他还要反复收敛自己,树立洪秀全的权威。

就像当年为了树立刘邦的权威,“自污”自己一样。

如果他这样做,洪秀全一定不会猜忌他,他也不用离开天京了。

具有忠孝思想的人,还有一个反面极端,就是自己做大当王,让别人忠于自己。

石达开要是这样,他离开洪秀全后,就应该明确亮旗帜,称王或者称帝。

但是,因为石达开是江湖义气,他觉得他离开洪秀全,是站在正义的立场上。

如果离开洪秀全后,自己占山头,亮旗帜,那样的话,别人一定会说他动机不纯。

他可不想受别人这个话。

因此,石达开离开天京后,一直以“通军主帅”的名义作战。

而且,他的每次作战,都是为了配合太平天国的主力部队来进行的。

包括他进攻浙闽,包括他发动宝庆会战,都是为了牵制清军,让清军无法一心一意地围剿天京。

石达开这种配合太平天国主战场的行动,所起的效果是明显的。

太平天国能够取得浦口大捷、二破江北大营、三河大捷等重大胜利,都是因为石达开牵制了大量兵力的缘故。

(李秀成剧照) 不过,石达开虽然极力牵制清朝的兵力,为太平天国主力减压。

但是,洪秀全却并不买石达开的账。

无论是石达开进军浙闽,还是宝庆会战,洪秀全都没有派军援助石达开。

不但没有派军援助他,而且还把李秀成、陈玉成、杨辅清等大将纷纷从石达开身边调走,让石达开越来越缺少大将,因此多次打仗都不胜。

就算这样,石达开也从来没有埋怨过洪秀全,依然想办法积极配合洪秀全作战。

而他之所以去四川,也正是配合洪秀全的表现。

虽然去了四川后,无法做大。

但是石达开从来没想过要做大。

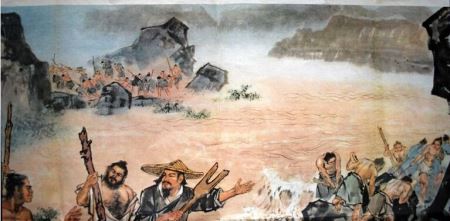

他想的也就是去了四川后,能够把战场拉开,和太平军主力互为犄角,从而有效地牵制清军。

同时因为有山川之险,他可以确保不败,再不会出现宝庆会战那样的惨败。

只要太平军主力能够做大,他的任务也就完成了。

从这里可以看出,石达开实在是一个无私的人。

但是他的无私,却并不能在战场上转化为胜势,以至于最终。

而直到全军覆灭之际,石达开依然在讲江湖义气。

他毅然自行前往清军军营,和清军谈判。

希望用自己的命,保护最后的两千将士不被清军屠杀。

可惜,虎狼一样的清军,最终不但杀了他,也杀了那两千将士…… (参考资料:《太平天国史》《》) 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。