还不知道此将乃出身,曾佣兵数十万造反,最后成功洗白封侯拜将的读者,下面小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 大是最让中华民族自豪的一个朝代,因为汉朝时期终于有实力、能力喊出:“犯强汉者,虽远必诛”的口号,这句话中华民族等了几百年。

可是虽然汉朝前期很强大,打的周围蛮夷不敢与之为敌,但也架不住后期昏君辈出,而就是汉朝最无能的一个昏君。

汉灵帝在位期间,将祖宗给他留下的钱财挥霍的一干二净,为了能继续享乐,他强征暴敛、公然卖官,大汉在他的治理下民不聊生,各地遭受压迫的百姓尽数,意图推翻汉朝统治,重建一个能为老百姓造福的朝代。

而在公元184年,朝廷经过长时间的内耗终于爆发了声势浩大的,虽然在各方势力的努力下终于将黄巾军起义镇压,但是黄巾起义的影响力一直持续了几十年,在客观上来说汉朝就是亡于黄巾起义,而也是黄巾起义拉开了各路军阀混战的局面,最终促成了鼎立的局面。

黄巾军起义之所以能给大汉朝廷带来如此大的伤害,是因为黄巾军中有很多优秀的将领,他们、擅长治军,所以才能带领一支由农民组成的队伍挑战一个王朝。

在黄巾军起义失败以后,有很多黄巾军将领都,成了当时争夺天下的热门人物。

然而令人奇怪的是这些黄巾军出身的诸侯的却是很少,很多人都没能笑到最后。

当然了凡事都有例外,有一黄巾军出身的将领,他最终就成功洗白被拜将封侯,此人就是。

张燕原名褚燕,常山郡人士,说起来他和后来威震天下的“常山”还是老乡。

褚燕在黄巾军起义期间也和一个名叫张牛角的人一起拉起来一支大约一万人的队伍,并和带领的黄巾军互相配合,攻城拔寨。

而这支队伍当时的领头人不是褚燕而是张牛角,待张牛角战死以后,褚燕才成为这支起义军的领袖,后来褚燕为了怀念张牛角,而主动将改为,从此张燕之名,响彻华夏大地 张燕骁勇善战带领起义军攻城拔寨,连续攻下汉朝多个郡县,在这期间张燕率领的起义军队伍不断扩大,附近的其它起义军纷纷投靠于他,张燕带领的起义军在实力最强盛时部众达到近百万人,号称“”。

不过张燕可不想一直做一个造反派,在他心中一直都想归顺朝廷,当一个名正言顺的大将军,为此他多次主动要求招安。

汉灵帝帝见张燕有意投降非常高兴,于是他封张燕为“平难中郎将”,并让他管理黄河以北山区的治安事物,还允许他每年向朝廷举荐孝廉。

东汉是一个对军职把控得非常严格的朝代,即使立有大功的将领升官也是非常缓慢的,例如剿灭黄巾军起义的卢植、皇莆嵩等人也只是被封了个”中郎将”,所以张燕能在刚投降时就被汉灵帝封为“中郎将”,可见汉灵帝对张燕已经很够意思了。

这其中的原因就在于东汉朝廷应付各路起义军已经是焦头烂额,已经没有精力对付实力强大张燕了,既然张燕有意投降,那干脆大方点,一次封赏就让他满意,这也是让其他造反派看看,只要你们能投降,朝廷是不会亏待你们的。

张燕这一步走的非常聪明,他的投降不但使自己捞到个大官,同样也给属下将领谋取了福利,因为他每年都可以向朝廷举孝廉,这就相当于给了属下很大的希望,意在告诉属下:“只要你们跟着我好好干,有我的肉吃,就有你们的汤喝。

”从这就可以看出张燕实在是一位有头脑、有抱负的造反者。

日后的张燕成为汉朝北方地区一股强大的军事力量,在北方的过程中,张燕选择和另一强大势力结盟,是平定河北的强大对手。

但是随着加盟袁绍的队伍,胜利的天平逐渐倾向于袁绍,在袁绍和吕布的联手打压之下,张燕的实力有所下降,但仍然是北方一股强大的军事力量。

公元200年,的胜利者发兵河北。

公元204年,在曹操攻打邺城的时候,张燕再一次做出了正确选择。

他派使者拜见曹操,并表明自己有投降之意,曹操表示接受张燕的投降,并封他为“平北将军”。

这个官职已经是曹操手下的大官了,要知道公元204年曹操手下大将、等人也仅仅只是一个偏将军,由此可见曹操对于张燕主动来投的重视。

公元205年,在北方大局基本稳定的情况下,张燕作出了一生中又一个重大决定,他决定率其数十万部下投降曹操。

曹操见张燕投降很是高兴,他奏报天子封张燕为“安国亭侯”,并享受五百户食邑。

可以说张燕审时度势的眼光堪称当世一流,正是这几次重要的决定,才使得他成为唯一一个成功洗白的起义军首领。

如果张燕看不清天下大势,那他也将会面临兵败身死的境地,他的数十万属下也会跟他一起灰飞烟灭。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明太祖朱元璋曾欲定凤阳为都城 为什么遭到反对

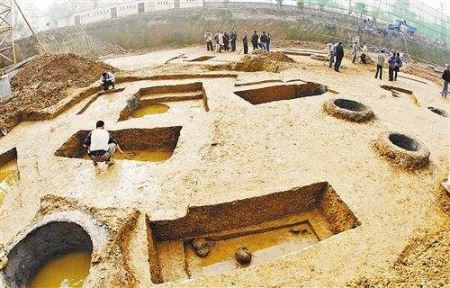

导读:看过开国的神道石刻会有一个疑问,按理说只有帝王和王公大臣才享有的神道应该更为精美并且象征权贵。但是朱元璋的不但谈不上精美,甚至还显得有些粗糙。这究竟是为什么呢?其实,皇陵的营造和朱元璋想定凤阳为都城有关系。 看过明代开国皇帝朱元璋的神道石刻会有一个疑问,按理说只有帝王和王公大臣才享有的神道应该更为精美并且象征权贵。但是朱元璋的不但谈不上精美,甚至还显得有些粗糙。这究竟是为什么呢?其实,皇陵的营造和朱元璋想定凤阳为都城有关系。网络配图 其实看明初皇陵石刻,不可单单只看明孝陵,还应该看看在同一历史时期营造的其他二陵,即明祖陵(江苏盱眙)和明皇陵(安徽凤阳)。将三陵对比,就可以发现明孝陵的“普通”之中,含着“有心”。 要论明初皇陵的营造,要从营建中都凤阳讲起。当年朱元璋定都南京后,一度想以故乡凤阳作为中都,于是在凤阳大肆营造宫室,,一切堪称精美。从现今中都凤阳遗存还可看出当年华丽程度。在营建凤阳中都的同时,也开始为朱元璋父母营造明皇陵。其工程之浩大可想而知。 不想此举遭到群臣反对,缘由大略是:凤阳并不适合作为都城,不能因为是皇上您的故乡就执意勉强为之。此外,营造如此奢靡、耗费巨大的工程,和元末劳民伤财骄奢淫逸行径有何不同?群臣的意见犹如当头棒喝,把朱元璋敲醒了,遂停建中都,开始着力营建南京城。 有了凤阳的前车之鉴,朱元璋下令营建南京城之原则就是不求华丽,但求坚固。事实上也做到了,南京城墙历经600多年风雨,甚至在日军炮火下依然顽强挺立。 由此可见,中都凤阳与南都南京两者营造思路完全不同:中都凤阳以奢侈华丽为目的,南京以坚固简朴为主旨。原本准备营建中都的那些材料,大多被运往明皇陵继续使用了。所以在洪武十四年(1381)前后动工的明孝陵,往往只有比较简单的卷草纹等图案,和中都的精雕细刻形成鲜明对比。网络配图 从《》可以看出,朱元璋是个大大的孝子,对于长幼尊卑尤为看重。大明王朝对于礼制的重新规范是相当严格的,就是因为朱元璋起到了带头作用。朱元璋开创了大明王朝之后,认为自己能够夺得江山,是因为祖上积德,而明皇陵所在位置并不好,容易被水淹,曾有迁坟的念头,因众臣反对才作罢。 到过盱眙明祖陵和凤阳明皇陵的人可以发现,此二处石刻无论是气势还是精美程度,都堪称明代石刻中的典范和精品。有人称赞说,“明祖陵石刻气势磅礴,具有典型的唐宋遗韵,其石狮6对12只排列紧凑,个个凶相毕露,挺拔向上,无论气势和精美度上都不亚于石狮。明皇陵石刻建于元末,更有一些风格,细腻写实。” 明孝陵神道望柱较粗短,柱面只是云纹,不像明祖陵和明皇陵的柱面是精美的盘花纹。而那些明祖陵和明皇陵之中出现过的,大多格外低调简朴。比如,明祖陵的马雕刻为火焰战马,明皇陵的马雕刻为天马,两座皇陵的马鞍上的龙形纹饰可以讲代表了明初雕刻技艺的最高水平。两陵中出现的麒麟、獬豸,同样是体格巨大,雕刻精美,很有气势。然而明孝陵神道上的麒麟和马,无论从大小还是雕刻技法上看,都可以说很普通。2对麒麟气势与明祖陵和明皇陵的麒麟相比差远了。特别是那2对矮小简朴的无鞍马,甚至不如有的明初功臣墓前的石马精美。 形成对比的是,那些在祖陵、皇陵中未出现的神兽,比如大象、骆驼等,气势就明显不一样了。其中大象采用整块巨石圆雕刻成,线条流畅圆润,气魄宏大,有3.72米高、4.25米长、1.95米宽,重量竟达80吨;骆驼也有3.55米高、3.85米长、1.63米宽。它们的高大在我国陵墓石兽中都为仅有的。总体而言,明孝陵神道与此前帝墓神道是有明显的不同的。网络配图 唐宋常规是以望柱作为神道的起点,且神道都是直的,也比较短,两边的神像排列较为紧密。然而,明孝陵神道开了弯且长的先例。蜿蜒曲折,环绕建有时代墓的梅花山,形成一个弯曲的形状,似北斗七星。 此外,它和明祖陵、明皇陵一样,将神道望柱设置在了中间段。以望柱作为节点,一边是东西向的石像路,路两旁依次排列着狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马6种石兽,每种各2对,前一对蹲跪,后一对站立,夹道迎侍;一边是南北向的翁仲路,两对武将、两对文臣,8尊高4米的翁仲相对肃立。 还值得一提的是,明祖陵和明皇陵的神道望柱都是4根——一对承唐代风格,一对承风格。而明孝陵的望柱则只有一对,高6.52米,以一种全新的风格出现在世人面前,仿佛是朱元璋在向世人宣告,这里是一个转折,我不再是承袭,不再是学习不再是模仿。望柱之后的石人,其雕刻精美程度相对于明祖陵和明皇陵而言已。 朱元璋作为开国皇帝,对自己的皇陵的营造可谓别有用心。而他孝子的美名,也可以从皇陵中的石刻上看得出来。此外,他对于自己的政治理念,在明祖陵和明皇陵的神道望柱上也有所表达。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

梁朝:曾向“蛮夷”称臣的正统王朝

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

标签: