大禹治水的故事相信大家小时候都有听说过,如果你看的是图画版,可能会产生这样一个疑问,大禹究竟是用的什么工具治水,他手上那个像叉子一样的工具到底是什么?其实这种工具名叫耒耜,相传耒耜是由神农发明,专门用来松土,好播种庄稼,是当时非常重要的农业工具。所以很多大禹治水的图画,都能看到大禹手上拿着一柄耒耜。不了解的朋友的确很容易产生误会,那大禹为为什么要用耒耜治水呢?

治水不是件容易的事,为了研究出治水策略,大禹付出了很多。几千年来,大禹当年的治水精神一直都是中华民族的重要精神图腾之一。为了纪念大禹,后人也塑了石像、画了图。

大禹治水之法

在落后的时代,遇到特大洪水,是先祖们的苦难。但是先祖们的智慧是无穷的,面临灾难,不畏惧不退缩,一次次地在治水上取得重大胜利。而大禹治水也是先祖们治水成功的典型例子。

在大禹的那个时代,华夏大地各处都爆发了特别严重的洪水,在人民百姓的身家性命面前,治水显得尤为重要。

然而,面对这么强势的洪水,首领尧也是束手无策,连连感叹:“四岳,汤汤洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧,有能使治者?”在这个紧要关头,大禹的父亲鲧挺身而出,被委以治水重任。

百姓将希望寄予鲧,而鲧为了治水也是尽心尽力,但很遗憾,鲧坚持着古老治水方法,哪儿洪水肆虐,就去修河建坝堵住哪儿。然而这样的办法只是治标不治本,鲧一直没有将洪水有效的治住。

这时候,大禹挑起了治水重担。大禹仔细想了想,父亲采用古老办法,却治水失败,看来这样治水是很失败的,他得研究出新的办法才行。

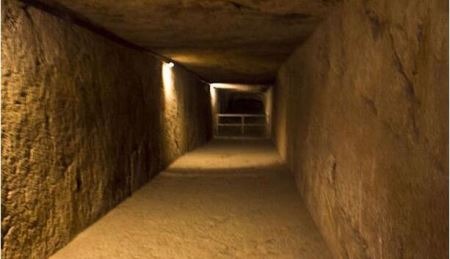

抱着这样的目的,大禹用行动说话。在多次与洪水交锋而无果的情况下,大禹痛定思痛,终于研究出治水新法——疏通治水。既然堵不行,那干脆就“疏”,把洪水引到别处去就行了。就这样,在大禹的带领下,百姓们开始夜以继日的疏通水道,挖土劈山。终于,奋斗了13年之久,洪水被治理得非常彻底。

但疏通水道,挖土劈山,想来肯定需要许多工具吧,总不能徒手操作,那得坏掉多少双手啊!不过,在那个时代又没有锄头、铲子,那就奇怪了,大禹他们治水到底用的是什么工具呢?没错,就是画像里大禹手中拿着的像“叉子”一样的东西。

耒耜

大禹挖这个疏通洪水的水道,没有趁手的工具怎么能行呢?不过说到工具,这个“叉子”可帮了大禹他们很大的忙。

其实,大禹手里拿的可不是什么“叉子”,而是当时大家普遍使用的农业生产工具——耒耜。据《易经·系辞下》记载:“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸益。”可见,这个耒耜最开始的时候就是个木头棒子加上个比较粗的横梁,它的作用就是用来翻土,跟我们现在这个锄头有异曲同工之妙。

但是随着社会发展,这个木头制品它比较容易坏,也不容易翻土,人们就改用石头制作耒耜,后来渐渐有了青铜做的,还有铁做的,先秦以前,耒耜一直都是人们农作的重要工具。

既然是最核心、最重要的农作工具,想来百姓们用得相当顺手,再说当时怕是也没有更合适的工具了,不用耒耜用啥。于是大禹和百姓们自然而然的就用耒耜去疏通水道了。

再加上,大禹身先士卒,总是把这个耒耜握在手中,刻苦工作,治水的同时,这个形象也就深入人心了。后世的石像,画像也都是大禹手握耒耜的样子。这样看来,这个大禹手里拿的还真不是“叉子”。

大禹治水,实乃精神

大禹治水,实乃功德无量,意义非凡。

在洪水肆虐的年代,百姓深受其害,这个时候,一个英雄敢于挺身而出,担任治水重任,他往往就会成为百姓的精神支柱,激起百姓治水决心与毅力。而大禹就是这样一个英雄,不仅仅是这样,他还治水成功了。

“三过家门而不入”的大禹,大公无:私,敢于创新,在自己父亲失败的基础上,研究出了变”堵”为“疏”的新方法,挽救百姓于洪水之中,成为我们中华民族一个重要的精神图腾,而这个图腾和这种精神值得我们每一个后人去学习和发扬。

宋朝人的出行方式有哪些?官品高低决定了工具的不同

车舆中国是世界上最早创造与运用车舆为交通东西的国家之一。制车技术的改善与騠高,表现了宋代城市经济、科技的新发展与风俗的新变化。宋代北方陆路运送货品的大车,仍以牛驾为主,其次是骡、驴。这种大车用牛、骡拉,可满载四五千斤远行各地。周密记载:北方大车,可载四五千斤,用牛、骡十数驾之。管车者仅一主一仆,叱咤之声,牛骡听命惟谨。凡车必带数铎(铃),铎声闻数里之外,其地乃荒芜空野故也。盖防其来车相遇,则预先为避,不然恐有突冲之虞耳。终夜劳累,殊不类人,雪霜泥泞,尤艰苦异常;或泥滑陷溺,或折轴,有必要修整乃可行,濡滞有旬日。和平车 北宋汴京城中的货运车,又叫“搬载车”,大者叫和平车,次者叫平头车,小者大力车等。据记载有几种车:东京般(搬)载车,大者曰‘和平’,上有箱(车厢)无盖,箱如构栏而平,板壁前出两木、第二三尺许,驾车人在中间,两手扶捉鞭鞍驾之,前列骡或驴二十馀,前后作两行;或牛五七头拽之。车两轮与箱齐,后有两斜木脚拖,夜中间悬一铁铃,行即有声,使远来车者相避。仍于车后系驴骡二头,遇下峻险桥路,以鞭唬之,使倒坐锤车,令缓行也。可载数十石…… 在张择端《清明上河图》中描绘的车辆达十多种,或四匹或两匹健骡拉的大车,即和平车,不同的仅是牲口数目以四头、两端为多,未见有十数头或二十头之多,后面也未系有驴、骡。这种和平车的行走办法与曾经不同,即由人驾辕,牲畜拉车,缰绳一端缚绑在骡对面的轭套上,另一端缚扎在车轴上。显然这种人驾辕、骡拉车的系驾办法,车速是较慢的,适合于负载物货多而不求快速的要求,因而多适于短途或京师城内外的运送之用。听说,一天能行三十里,在两河一带民间普遍运用。平头车 其式样与驾法如和平车相同,仅仅车型小一点,“两轮前长出长木作辕,木梢横一木,以独牛在辕内,项负横木,人在一边,以手牵牛鼻绳驾之,酒正店(大酒库)多以此载酒梢桶矣”。这种车,宋画《清明上河图》、《溪山行旅图》、《盘车图》等均有描绘,它们大多是一牛驾辕,辕前拖曳的是三牛或四牛;车身高大,轮与车厢齐平,车厢上加拱形卷篷,远程跋涉中以防雨淋与日晒;车厢与卷篷之间有一隔板,似以堆放车夫的行李物品之地。车夫在一旁行车,用手牵牛鼻绳。从宋画《溪山行旅图》看,这种远程运送车,往往是数车结伴而行,很可能是一支有组织的运送队。 熙宁(1068—1077)曾经和平车,汴京士庶外出,多“赁驴”上路,而熙宁今后,“皆乘马”,这是畜力的变化。独轮车 我国是最早创造与运用独轮车的国家之一,约始于;至宋代仍然流行各地。据记载,汴京多见,又叫独辕车,或名只轮车。这种车,是一个轮子的小车,前后二人把驾,两旁两人扶拐,前有骡曳,宋代又称为“串车”或“独辕车”。这种独轮车尤适宜于山区。沈括说宋人称独轮车为“木马”。“行人以独轮小车,马鞍蒙之以乘,谓之木马。”诗说:“ 耳宽帽新小疾,独辕车稳正闲游。”通 牛车顶上加一大帷幔。这种车在魏晋时是由贵族所乘,沿至唐宋。《·舆服志》说一品至四品官均乘牛车,仅仅装饰品不同而已。这种车,双辕双轮,车厢形似太师楼,有卷席篷顶,其上掩盖一张大帷幕。如敦煌宋代“火宅喻”中画有这种牛车,长方形车厢上立棚,呈封闭状。车门设在后边,垂遮惟帘。棚前和两边开有棂窗格,棚顶呈拱形,前后出长檐;棚顶四角各立一桩,四桩上支撑一顶大帷幕。帷幔绣以梅花图画,四周边垂缀幽穗,极为富丽。驾车人扶辕步行,主人坐于车棚内能够逍遥自在。宅眷坐车 宋代贵族妇女所坐的车,称为宅眷坐车。这种车与卡车中的“平头车”类似,但以棕作车盖,车厢前后有构栏门、垂帘。 像古代的辎车,妇女坐在厢内,舒适逍遥。陆游记载赵家宗室妇女所坐的牛车还挂上香球:京师(汴京)承平常,宗室戚里时入禁中(皇宫),妇女上犊车(牛车),皆用二小鬟,持香球在旁,而袖中又自持两小香球,车驰过,香烟如云,数里不停,尘土皆香。红车 宋代妓女所坐车。元祐七年(1092)十一月,举行南郊祭礼,为卤簿(仪仗),使导驾,内里有红车争道乱行,苏轼于车上草奏,明日勅有司严整仪卫。舆轿 是一种共同的代步东西,往往在险恶山路上首先运用,《癸巳类稿·释名》因“状如桥中空离地”而取名,故古代桥与轿能够通用。《》中騠到大禹治水时“山行即桥”。1978年,河南固始侯古堆墓中出土了时间的“三乘木质舆桥”。唐宋之时,舆桥十分盛行。、大臣所坐的“步辇”,贵族妇女所坐的“檐子”,都是轿夫用手抬杠,高至齐腰,故称“腰舆”。到宋代,始称“轿子”。“太祖()初自陈桥拥戴入城,周恭帝即衣白 ,乘轿子,出居天清寺。”宋代皇、皇后外出者,乘坐“舆”,这种舆比檐子稍增广,“把戏皆龙,前后檐皆剪棕,仪仗与驾出类似而小,仍于驾头、警跸耳。士庶家与富家婚嫁,亦乘檐子,只无脊上铜凤花朵,……自有假赁地点”。如是公主出嫁,还坐“金铜铸云凤花朵檐子”,这种“檐子”,高约五尺许,深八尺、阔四尺,内可坐六人之多,四周垂下绣额珠帘、白藤间花,极其富丽。宋代内外所坐有,“银装白藤舆檐,内命妇皇亲所乘;白藤舆檐,为内外命妇所通乘”。 南宋时期,士大夫乘轿之风也日益盛行。朱熹说:南渡曾经,士大夫皆不胜用轿,如(安石)、伊川(程颐)皆云不以人代畜,朝士皆乘马。或有老病,朝廷赐令乘轿,犹力辞后受。自南渡后至今,则无人不乘轿焉。张贵义亦说:自渡江曾经,无今之轿,仅仅乘马。所以有修帽护尘之服,士皆服衫帽凉衫。思陵()在维扬(扬州),一时扰乱中遇雨,传旨百官许乘肩舆,因循至此,故制尽泯,今台谏婚事官用凉衫略展登桥,尚存旧制,他处无复见之。《·舆服志》记载:中兴后,人臣无搭车之制,从祀则以马,常朝则以轿。旧制,舆檐有禁。中兴东征西伐,以路途阻险,诏许百官乘轿,王公以下通乘之。其制:正方,饰有黄、黑二等,凸盖无梁,以篾席为障,左右设牖,前施帘,舁以长竿二,名曰竹轿子,亦曰竹舆。竹舆,山轿,宋代陈渊诗云:“驿路泥涂一尺深,竹舆高小历千岑。”《清明上河图》中画有不少轿子,有的轿子上还插满柳枝。1958年,河南方城宋墓中还出土一乘石质轿子模型,其形状与《清明上河图》中画的相近。此外,还有简易轿子,如1978年江苏溧阳发现宋代李彬墓,也出土了小型陶制模型,为一把大椅,两旁扎有竹杠,不施帷幔,轿夫二人,皆短衣小帽,一前一后作抬轿姿势。抬轿的人,叫轿夫,因官品高低的不同,人数也有多少。 随机文章“书圣”王羲之的简介与故事请问秦始皇到底有什么政绩呢?揭秘卫星拍到的真龙凤凰,太空看冰川与真龙一样意大利卡普里岛蓝洞,蓝色的水洞美哭了(不去是遗憾)女妖洞在什么地方,壶关县太行山大峡谷内(世界第一无底洞)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

大禹治水 解析古时候传说中夏朝的第一个王!

在尧担任首领期间,黄河流域经常发生水灾,良田沃土,房屋牲畜,都被淹没,这时居住在崇地的一个名叫鲧的部落首领,奉了尧的命令去治理洪水,鲧用了将近九年的时间治理洪水,不仅没有制服洪水,反而使得洪水闹的更大,更凶了,鲧只知道建筑堤坝挡住洪水,却不知道疏通河道,后来,堤坝被洪水冲垮了,灾情便越来越严重。网络配图 瞬接替尧担任部落联盟首领后,发现鲧的工作失职,便杀了鲧,并让鲧的儿子大禹去治理洪水。 大禹吸取了他父亲的经验教训,采取了疏导的办法,带领百姓开渠排水,疏通江河,兴修水利,灌溉农田。传说在的十三年当中,他曾经有三次路过自家的门而不入。网络配图他一直想这老百姓仍然在遭受洪水的祸害,庄家被淹,房子被毁,于是三次经过家门都顾不上进去探望家人,经过多年的努力,大禹终于治理好水患,把洪水引到大海里去,为社会的安定,繁荣,发展起到了积极的推动作用。网络配图 舜年老以后,也像尧一样,开始物色部落联盟首领。大禹因为治水有功,被舜选定为自己的继承人。因此,在舜死后,大禹便继承了部落的联盟首领。后来大禹命人铸造了象征九州和平的九鼎。 大禹死后,被大禹选定的继承人东夷首领拒不接受,后来禹所在的夏部落的贵族便拥戴禹的儿子为部落联盟首领。启建立了中国历史上第一个奴隶制国家——,从此开创了子继父的世袭制度。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。