李旦为什么被称为六味地黄丸?他的经历有多离奇?

李旦,即唐睿宗,他是唐朝的第五位,同时也是第七位帝王,后世给他取了个有趣的绰号“六味地黄丸”。

接下来小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

为何叫他‘六位帝皇丸’呢?因为李旦他们一家人,可以组团做帝王!李旦他爷爷唐太宗李世民是帝王,他爹李治是帝王,他妈武则天是帝王,他哥哥唐中宗李显是帝王,他侄子李重茂是帝王,他儿子唐玄宗李隆基还是帝王!

更有趣的是,李旦一生做过两次帝王,但这两次登基,都不是他自己争取来的。

首次是他妈武则天,把皇位送到了他手里。

第二次则是他的儿子唐玄宗李隆基,再次把皇位送给了他。

纵观中国数千年历史古代,有着这种离奇经历的帝王,恐怕只有李旦一人了。

公元662年,李旦出生于长安。

李旦出生的时候,唐朝正处于空前强大的时期。

他的父亲李治,已经在位十余年,将唐朝治理得井井有条。

但同时,因为李治有严重的头疼病,所以李治选择让自己的皇后,也就是李旦的母亲武则天,帮自己一起打理朝政。

夫妻二人共同处理朝政,这被后世称之为‘二圣临朝’。

在李旦出生之前,李治和武则天就已经有了三个儿子。

长子李弘,次子李贤,三子唐中宗李显,李旦则是老四。

而身为长子的李弘,早在几年之前,就已经被封为了太子。

前面有了三个哥哥,照理来说,李旦是绝对没机会做帝王的。

所以李旦从懂事的那天开始,就从未想过自己以后能做帝王,只想做一个闲散王爷了事。

李旦少年时所接受的教育,也都是以一个闲散王爷的标准进行的,这让李旦少了所谓的皇帝才干,却在书法、文学等方面,颇有建树。

然而令人出乎意料的是,就在李旦14岁那年,他的大哥李弘,却突然因病暴毙。

李弘一直是一个十分出色的储君,深受李治和武则天的爱慕。

在李弘死后,李治甚至破例追赠李弘为帝王,这也是唐朝古代上唯一一次父亲追赠儿子为帝王的先例。

李弘死后,按照传统的宗法继承制,就该轮到嫡次子李贤做太子。

李贤做了太子之后,也表现得十分贤明,得到了大臣们的爱慕。

但是,后来李贤却因为种种真相,和皇后武则天产生了矛盾,母子二人成了敌人。

最终,武则天派人在李贤的太子府内,搜出了数百具盔甲,举报李贤谋反。

在历史,私藏甲胄是谋反的大罪,就算是太子也不能免罪。

所以最终,李治只能无奈之下,废掉了李贤的太子之位,改立老三唐中宗李显做太子。

唐中宗李显成为太子之后,吸取了之前哥哥的教训,开始老老实实做他的太子,再也不和武则天争权。

与此同时,身为帝王的李治,身体情况则开始越来越差。

公元683年,李治因病去世,唐中宗李显终于顺利登基为帝。

不过,唐中宗李显虽然当上了帝王,但当时的朝政大权,依然都掌握在太后武则天手里。

唐中宗李显之前虽然做了很长时间的温顺太子,但如今做了帝王之后,他也打算抓稳皇权。

为了和太后武则天争权,唐中宗李显决定重用自己皇后韦氏那边的族人,组成一个强大的外戚集团,和武则天抗衡。

然而就在唐中宗李显刚刚表现出这个态度之后,武则天却在第一时间动手,直接废掉了唐中宗李显的太子之位,将唐中宗李显改封为庐陵王,赶出了京城。

就这样,在老三唐中宗李显被废之后,身为老四的李旦,被武则天扶上了皇位,做了新的帝王。

只不过,李旦的这个皇位,几乎就等于是天上掉下来的一样。

李旦原来只打算做一个闲散王爷,从小到大也一直都是过着闲散的生活。

突然让他做了帝王,李旦自然不知道该怎么行使自己帝王的权力。

再加上当时武则天把持朝政,也用不着李旦过问朝政。

所以李旦登基之后,直接就成了一个傀儡帝王。

虽然是帝王,但李旦的日子,却过得十分凄惨,反倒还不如之前做闲散王爷的时候了。

因为是傀儡帝王,武则天怕李旦图谋不轨,所以将李旦彻底软禁在皇宫内,根本不让李旦一家接触外人,完全没了自由。

而在接下来的几年当中,所有支持李旦,反对武则天的李家宗室,几乎都被武则天屠戮殆尽。

直到公元690年,此时的唐朝,已经完全被武则天掌控。

武则天终于按捺不住,开始暗示李旦禅位。

李旦也早就乐得如此,连忙将皇位让给了母亲武则天。

就这样,武则天从自己的儿子手里,抢过了皇位,成了中国古代上唯一的一位女帝王。

武则天登基之后,将李旦封为了太子。

虽然不再是帝王,但李旦的处境,反倒比做帝王的时候更加危险。

因为武则天的几个侄子,都在一旁虎视眈眈,企图夺取李旦的太子之位。

武则天亦是对李旦严加防备,生怕李旦找机会复辟。

生活在这种环境下的李旦,生活反倒是更加艰难了。

非但没有自由,就连一家人的性命,都很难保全。

公元693年,李旦得罪了武则天身边的一个婢女。

这个婢女随后向武则天告发,说李旦的太子妃刘氏,以及妃子窦氏,通过巫蛊之术诅咒武则天。

结果就在几天之后,恰逢过年,刘氏和窦氏去给武则天拜年,武则天直接命人打死了两人,尸体都不知所踪。

刘氏是李旦的太子妃,之前还曾做过皇后,而窦氏则是后来唐玄宗唐玄宗李隆基的生母,也是当时李旦的宠妃。

这样的两个人,身份显然都不一般。

然而在这两人死后,当作丈夫的李旦,却要假装什么都不知道一样,第二天依然扮出一副笑脸面对所有人。

当时李旦的处境,自然也就可想而知了。

这种担惊受怕做太子的日子,李旦过了整整八年。

直到八年之后,随着武则天年龄越来越大,武则天才开始认真思考继承人的问题。

在狄仁杰等大臣们的劝说之下,武则天终于决定,将皇位传给自己的儿子,而不是武家的那几个侄子。

不过武则天最终却并没有选择李旦,而是选择了早已流放多年的老三唐中宗李显,当作自己的继承人。

公元698年,武则天将唐中宗李显从外面接回了京城。

李旦得知之后,直接称病不出,坚决将太子之位让给自己的哥哥李旦。

就这样,在李旦的识趣退让之下,同年九月,老三唐中宗李显再次成为太子,李旦则被改封为相王。

虽然从太子变成了王爷,但李旦的生活,却好了很多。

因为从这时开始,武家人的进攻目标,就不再是他,而是身为太子的哥哥唐中宗李显。

而且,武则天也不再防备他,允许他正式做官,拥有一定的权力。

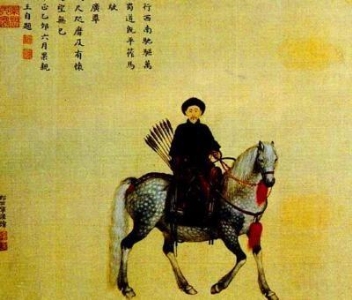

公元701年,突厥入侵,李旦当作名义上的唐军主帅,前去抵抗。

虽然只是名义上的统帅,但这时的李旦,好歹有了兵权,有了一定的自保能力。

战争结束之后,李旦又被封为左、右羽林卫大将军。

此后的几年里,李旦虽然依然过着闲散王爷的生活,但却有了一定的兵权,再也没有人敢欺负他了。

和之前做帝王和太子的那段屈辱岁月相比,如今的生活,实在是好了太多。

这样的日子,李旦过了四年。

四年之后,随着武则天逐渐病重,宰相张柬之发动了政变,拥立唐中宗李显登基。

唐中宗李显登基之后,对于李旦这个弟弟,非但没有任何提防之心,反倒是极为信任,让李旦执掌京城兵权,并且以宰相身份参与朝政。

不过,李旦知道哥哥对自己的这份信任,只是因为当时武家的势力还很强,哥哥需要他帮忙制衡武家。

所以不久之后,李旦就再次让出了所有的权力,继续做他的闲散王爷。

此后的五年里,李旦继续过着优哉游哉的生活,不管是朝堂上的任何一方势力,都没有人来找他的麻烦。

因为当时的李旦,手里根本没有什么权力,没有让他们觊觎的价值。

然而五年之后,到了公元710年,情况再次出现了变化。

这一年,李旦的哥哥唐中宗李显,突然暴毙。

唐中宗李显死后,皇后韦氏立唐中宗李显的儿子李重茂为帝,同时彻底把持了朝政,妄图再次重演当年武则天的旧事。

先做一个掌权的太后,然后再抢夺李重茂的帝位,做唐朝的第二位女帝王。

对于这场政治动荡,李旦其实不愿参与其中。

奈何他的身份太过特殊,最后还是被卷了进去。

唐中宗李显去世后,李旦被新上任的帝王李重茂,拜为太尉。

如此一来,执掌兵权的李旦,也就成了韦氏的眼中钉肉中刺。

如果就这样进展下去的话,接下来李旦恐怕就会被韦氏找机会除去。

但万幸的是,李旦生了一个好儿子唐玄宗李隆基。

唐玄宗李隆基眼见时局至此,积极联络自己在京城内部结交的一些势力,并且得到了自己姑姑太平公主的支持。

最终,唐玄宗李隆基率兵深夜入宫,突然发动政变,诛杀了韦氏,彻底掌握了京城。

此后,京城大权基本落入唐玄宗李隆基和太平公主手里,当作帝王的李重茂,见到这个局面,也就再没了办法,最终只能将皇位禅让给自己的叔叔李旦。

于是,李旦就这样稀里糊涂的第二次当上了帝王。

虽然当上了帝王,但此时的李旦,依然权力有限,朝政权力都掌握在儿子唐玄宗李隆基,以及妹妹太平公主手里。

唐玄宗李隆基并非李旦的长子,李旦的长子名叫李成器,此时还活着。

如果按照传统的宗法继承制,李成器就该做太子。

不过李成器倒也识趣,知道自己做太子没有任何好处。

干脆高风亮节的表示,自己不做太子,将太子之位,让给了弟弟唐玄宗李隆基。

唐玄宗李隆基做了太子之后,开始在朝中继续扩充自己的势力。

但如此一来,唐玄宗李隆基就难免和自己的姑姑太平公主,产生权力冲突。

太平公主此时已经是权势滔天,但却依然不满足,打算更进一步。

如此一来,唐玄宗李隆基就成了她的敌人。

这对之前曾联手诛杀韦氏的姑侄二人,终于就此成为了敌人。

所有的这一切,李旦都看在眼里。

在经过了数十年的朝堂斗争,见惯了李家内部相互厮杀之后,李旦实在是不忍李家内部再次同室操戈。

所以,李旦做了很多事情,希望能够幸免那个他最不愿意看到的结果。

李旦先是帮唐玄宗李隆基剪除对手,将自己其他的几个儿子,都明升暗降,全部削去了兵权。

同时还打算将太平公主外放,以此来解决矛盾。

然而最终,太平公主却靠着自己在京城内根深蒂固的势力,硬是留了下来。

非但如此,太平公主还继续在朝堂上对唐玄宗李隆基发起进攻,企图废掉唐玄宗李隆基的太子之位。

眼见于此,李旦也没了办法。

最终,李旦只能想出一个不是办法的办法,那就是直接禅位,直接将皇位让给自己的儿子唐玄宗李隆基。

希望唐玄宗李隆基登基之后,太平公主能够放弃夺权,唐玄宗李隆基也能对姑姑太平公主网开一面。

所以,公元712年,李旦再次禅位,将自己的皇位,让给了儿子唐玄宗李隆基。

然而李旦万万没料到的是,在他禅位之后,太平公主和唐玄宗李隆基双方,依然没有放弃的意思。

太平公主在朝中权势极大,当时朝中的七名宰相,有五人都是出自太平公主门下。

太平公主甚至曾公然提出过废帝,最终被很多文臣反对,这才没有得手。

而在这次废帝失败之后,太平公主更是暗自开始集结自己的势力,打算通过政变,夺取最高权力。

唐玄宗李隆基也不傻,见到姑姑太平公主如此行事之后,心中最终一丝亲情,也彻底泯灭了。

公元713年七月,唐玄宗李隆基抢先下手,在京城内大肆清理太平公主的党羽,最终赐死了太平公主。

亲眼目睹这一切的李旦,虽然有心阻止,但此时的他,已经是一个毫无权力的太上皇,根本无法阻止自己的儿子,只能眼睁睁看着自己的妹妹被赐死。

此后的李旦,彻底心灰意懒,放弃所有权力,安心做一个不问世事的太上皇。

三年之后,李旦因病去世,终年55岁。

李旦这一生,大部分时间都是在尔虞我诈的政治斗争环境当中生活的。

而且,因为李旦的身份实在太过特殊,就算李旦有心躲避,也根本躲不开这些纷争。

在几十年的人生当中,李旦先后见到了自己的父亲、母亲、哥哥、妹妹、儿子……为了所谓的权力,同室操戈,对自己的亲人下手。

而李旦本人,从始至终只想做一个闲散王爷,他不想去争夺什么最高权力,所以才干在妹妹和儿子斗争最激烈的时候,选择让出自己的皇位,并希望以此平息他们的纷争。

但事实证明,李旦想的还是太简单了。

他的退让,本来什么都改变不了。

李旦两次做帝王,都是别人将皇位硬塞给他的,而李旦本人,本来并没有去争取。

想要做帝王的人,处心积虑去斗争,往往求而不得;而李旦这种只求做闲散王爷的人,却偏偏有人将皇位送到了他的面前。

不得不说,古代有时候真的是很有趣。

从始至终,李旦只是一个被时代裹挟着前进的可怜人而已。

但因为他的身份太过特殊,所以无法远离这些纷争。

李旦的一生,也清楚地告诉了后人,什么才叫真正的‘人在江湖,身不由己’。

唐朝名将黑齿常之的生平简介,黑齿常之的人物事迹

其中新罗一直与保持朝贡关系,而高句丽和百济则与唐朝为敌。

唐太宗李世民时期,唐太宗曾亲征高句丽,但未取得胜利(参见唐太宗攻高句丽之战)。

即位后,唐与高句丽、百济之间几年内相安无事,百济还曾遣使入朝。

永微六年(655年),高句丽与百济、靺鞨联兵入侵新罗,夺其33城,新罗王金春秋遣使向唐求救,高宗派兵攻打高句丽。

至此,唐与高句丽、百济之间烽烟再起。

在高句丽与唐军苦苦作战的同时,百济却依恃高句丽为援,多次侵扰新罗。

唐高宗遂决定先攻下百济、再灭高句丽。

显庆五年三月命左武卫大将军为神丘道行军大总管,率水陆大军10万出兵百济,并诏令新罗出兵5万策应唐军行动(参见)。

八月,百济国王扶余义慈率众归降,百济国遂被灭亡。

唐在百济置熊津等五都督府。

当苏定方平定百济之初黑齿常之也曾率部归降。

灭掉百济后,苏定方军纪不严,纵兵劫掠,丁壮多被杀戮。

黑齿常之见状,非常害怕,便与左右10余个酋长逃归本部,然后招兵卖马,纠集散卒,共保任存山(在今韩国全州西),筑栅自固。

10天左右兵众即发展到3万余人。

苏定方见状,遂派兵围攻。

黑齿常之[/font]率敢死之士拼死抵抗,大败唐军,随后一举收复二百余城。

苏定方又率军亲自围攻黑齿常之。

苏定方本是唐朝名将,善于用兵,但因黑齿常之指挥有方,结果使苏定方“不能讨而还”(《·黑齿常之列传》)。

苏定方回军后,黑齿常之与别将沙吒相如各自据守险要,响应百济故将、拥众据周留城(今韩国扶安)抗唐的扶余福信。

事实上这是错误的 , 黑齿常之根本没所谓击败蘇定方一说, 八月二日,大置酒劳将土{士},王与定方及诸将,坐于堂上,坐义慈及子隆于堂下,或使义慈行酒,百济佐平等群臣莫不呜咽流涕。

是日捕斩毛尺。

毛尺本新罗人,亡入百济,与大耶城黔日同谋陷城,故斩之。

又捉黔日,数曰: 汝在大耶城,与毛尺谋,引百济之兵,烧亡仓库,令一城乏食致败,罪一也。

逼杀品释夫妻,罪二也。

与百济来攻本国,罪三也。

以□{四}支解,投其尸于江水。

【百济□{余}贼□{据}南岑贞岘 城,又佐平正武聚众庄豆尸原岳,抄掠唐罗人。

二十六日,攻任存大栅,兵多地崄,不能克,但攻破小栅。

九月三日,郞将刘仁愿,以兵一万人,留镇泗沘城,王子仁泰与沙 日原级 吉那,以兵七千副之。

定方以百济王及王族臣寮九十三人,百姓一万二千人,自泗沘乘舡回唐。

金仁问与沙 儒敦大奈麻中知等偕行。

】二十三日,百济余贼{兵}入泗沘,谋掠生降人,留守仁愿出唐罗人,击走之。

贼退上泗沘南岭,竖四五栅,屯聚伺隙,抄掠城邑,【百济人叛而应者二十余城】。

唐遣左卫中郞将王文度,为熊津都督。

二十八日,至三年山城,传诏,文度面东立,大王面西立。

锡命后,文度欲以宣物授王,忽疾作便死。

从者摄位毕事。

十月九日,王率太子及诸军攻 礼城。

十八日,取其城置官守,【百济二十余城震惧,皆降】。

三十日,攻泗沘南岭军栅,斩首一千五百人。

七年,十三日,义慈率左右,夜遁走,保熊津城,义慈子隆与大佐平千福等,出降。

十八日,义慈率太子及熊津方领军等,自熊津城来降。

王闻义慈降,二十九日,自今突城至所夫里城,遣弟监天福,露布于大唐。

【八月二日,百济余贼据南岑、贞岘城,又佐平正武聚众庄豆尸原岳,抄掠唐罗人。

二十六日,攻任存大栅,兵多地崄,不能克,但攻破小栅。

九月三日,郞将刘仁愿,以兵一万人,留镇泗沘城,王子仁泰与沙餐日原、级餐吉那,以兵七千副之。

】二十三日,百济余贼兵入泗沘,谋掠生降人,留守仁愿出唐罗人,击走之。

贼退上泗沘南岭,竖四五栅,屯聚伺隙,抄掠城邑,【百济人叛而应者二十余城。

】唐皇帝遣左卫中郞将王文度为熊津都督。

二十八日,至三年山城,传诏,文度面东立,大王面西立。

锡命后,文度欲以宣物授王,忽疾作便死。

从者摄位毕事。

十月九日,王率太子及诸军攻尔礼城。

十八日,取其城置官守,【百济二十余城震惧,皆降。

】三十日,攻泗沘南岭军栅,斩首一千五百人。

初,百济自扶余璋与高句丽连和,屡侵伐封场。

我遣使入朝求救,相望于路。

【及苏定方既平百济军回,余众又叛】。

王与镇守使刘仁愿、等,经略数年,渐平之。

高宗诏:扶余隆归,抚余众及令与我和好。

先是、百济首领沙咤相如、【黑齿常之自苏定方军回后】、【鸠集亡散】、各据险以应福信、至是率其众降。

仁轨谕以恩信、令自领子弟以取任存城、又欲分兵助之。

《》载,八月二十六日,派遣军队攻任存大栅,兵多地崄,不能克,但攻破小栅.九月三日程回唐献俘.之间相隔时间很短,才几天,遂复200余城不可能在这段时间发生.一开始叛乱规模其实并不大.十万唐军都回国,只派刘仁愿一万兵和七千新罗兵留守百济,大规模叛乱是大军回国后的事 在唐大军回国前《三国史记》没有提到其他大小战事和叛军复200城的任何记载,但唐军一走,叛乱就漫延开来了,响应的城有20余城也提到了, 两国史书也可印证,《旧唐书》刘仁轨传,“黑齿常之自苏定方军回后、鸠集亡散、各据险以应福信”,《三国史记》记载也是“及苏定方既平百济军回,余众又叛”,等苏定方走后才敢反叛, 高宗时期 龙朔元年(661年)至三年,唐检校带方州刺史刘仁轨率军多次击败百济军,并于白江口一举击败倭国(今日本)援军,再次征服百济。

白江口海战后,唐高宗遣使招抚黑齿常之等人,黑齿常之遂率所部降唐。

当时百济虽再次得以平定,但还有百济将领迟受信所据守的任存城(在百济西部任存山)尚未归降。

黑齿常之等降唐后,刘仁轨好言相慰,然后命黑齿常之等各率所部攻取任存城,并准备派唐军相助。

唐熊津道行军总管、右威卫将军师因黑齿常之等人曾经降而复叛,所以对他们非常不信任。

孙仁师曾对刘仁轨说:“相如等兽心难信,若授以甲仗,是资寇兵也。

”(《旧唐书·刘仁轨列传》)而刘仁轨却不这样认为,他说:“吾观二人皆忠勇有谋,敦信重义;但者所托,未得其人,今正是其感激立效之时,不用疑也。

”(《·卷第二百一》)于是发给黑齿常之等粮食和武器,分兵相随。

刘仁轨的信任和理解使黑齿常之非常感动,指挥所部很顺利地便攻下了任存城,迟受信抛弃家属,投奔高句丽。

至此,百济全部平定。

唐朝初年 不久,黑齿常之被调回国内,任左领军员外将军、洋州(治西乡,今陕西西乡,一说自桃林、虢州)刺史。

在唐朝初年,唐在军事上对周边各族大都占有明显优势,唯一一个例外便是吐蕃。

吐蕃是居住在我国西藏高原的古老民族(今的前身),于公元6、7世纪建立的奴隶制国家。

贞观十五年(641年),唐太宗以入嫁吐蕃赞普松赞干布,唐蕃关系在此后30余年内十分融洽。

唐高宗即位后,唐与吐蕃的战争逐渐增多,规模也日益扩大。

咸亨元年(670年),吐蕃攻陷西域十八羁縻州,又联合于阗(今新疆和田)攻陷龟兹(今新疆库车)的拨换城(今新疆阿克苏);唐被迫罢龟兹、于阗、焉耆(今新疆焉耆)、疏勒(今新疆喀什)等四镇;此前数年,吐蕃又攻灭吐谷浑,占有其地。

这些军事行动,严重威胁了唐在该地区的统治。

在这种形势下,唐军出动10余万人进攻吐蕃,结果先胜后败,唐军伤亡殆尽(参见大非川之战)。

唐军失利原因 唐军的失利除军事指挥原因外,还有其它多种原因。

如吐蕃国法严整,上下齐力,内部较稳固,民风剽悍尚武,且河陇一带的军事地理形势对其十分有利。

吐蕃位于青藏高原,攻唐可居高临下,直入平川;而唐击吐蕃却要仰攻高寒缺氧的青藏高原,行军作战十分不便。

唐高宗李治鉴于来自吐蕃的威胁,于仪凤二年(677年)八月令宰相刘仁轨镇洮河军(军在鄯州城内),同时还颁发《举猛士诏》,在全国范围内招募勇士,选择臂力过人、弓马娴熟的军事人才编入新军,准备对吐蕃大举反攻。

仪风三年(678年),吐蕃局势初定,大论噶尔·赞聂多布已率军平定内乱,牢牢控制了局势。

赞普器弩悉弄正式为父王发丧,唐认为有机可乘,企图利用吐蕃发丧,人心不稳之机而取胜。

由于刘仁轨与中书令李敬玄不和,遂向唐高宗奏请让李敬玄统军。

李敬玄不谙军旅,本欲推辞,但被唐高宗所拒。

正月十九日,李敬玄代替刘仁轨为洮河道大总管兼安抚大使,仍检校鄯州都督;工部尚书、左(一说右)卫大将军刘审礼为洮河道行军司马,统军出击;并敕益州长史李孝逸、巂州都督拓王奉益调动剑南道(治益州,今四川成都)等地之兵,配合作战。

二十六日,唐高宗又派金吾将军曹怀舜等分赴黄河南北等地广招精兵良将,很快组建了一支精锐之旅。

这次,唐以18万兵马逼近吐蕃,可谓空前。

黑齿常之也以本部兵马随李敬玄、刘审礼出征。

吐蕃闻讯后,即以名将噶尔·钦陵(即论钦陵)为帅,督兵严阵以待(参见青海之战)。

七月,双方在龙支(今青海乐都南)交战。

唐军将领张虔勖率精兵,一日连取两阵。

吐蕃军诈败,一退数百里。

唐军轻率进击,刘审礼领前队人马深入,屯兵于濠所。

噶尔·钦陵突出奇兵,猛攻唐军营帐。

刘审礼率军力敌,但寡不敌众,未能突破重围。

此时唐军形势危急,但身为主帅的李敬玄看到吐蕃兵士众多,却怯懦畏战,按兵不动,以图自保。

结果唐军前锋部队于九月二十日,刘审礼被俘。

李敬玄闻讯,狼狈撤退,率部奔逃至廓州广威县西南的承凤岭(今青海西宁西南干户庄),凭借泥沟结阵自固。

吐蕃追兵赶到后,先占据制高点,形成居高临下之势,然后以优势兵力围唐军,使唐军陷于死地。

李敬玄,只好率部。

此时黑齿常之看到形势对唐军不利,遂率由500兵士组成的敢死队,深夜偷袭吐蕃兵营。

吐蕃自恃兵多,没有料到唐军会有此举,所以未设防备。

黑齿常之偷袭成功,吐蕃兵营顿时大乱,死300余人,将军跋地设匆忙中引军逃命。

李敬玄这才得以收集余众,返回鄯州(治西都,今青海乐都),但已损兵过半。

吐蕃与唐 此次征战,唐军主帅李敬玄由于怯懦畏战,又消极防守,使唐军陷于被动挨打的绝境。

幸亏身为部将的黑齿常之在关键时刻能够审时度势,率猛士,夜袭吐蕃军营,方使唐军能够化险为夷,可谓力挽狂澜。

唐高宗闻报后,嘉赏黑齿常之之功,擢其为左武卫将军,兼检校左羽林军,充河源军(今青海西宁东南)副使,并赐黄金五百两、绢五百匹。

将指挥不力的李敬玄贬为衡州刺史。

不久,唐高宗又遣以猛士从军的监察御史娄师德出使吐蕃,双方达成和解。

由此吐蕃数年不再犯边。

黑齿常之和娄师德从此成为抵抗吐蕃入侵的著名将领。

承风岭战败以后,唐高宗常以吐蕃为忧,故多次召集大臣商议对策。

由于大臣们意见不一、争论不休,竟议而未决。

后来太学生魏元忠在上书中提出了防御三策:即“选将当以智略为本,勇力为末”;“赏厚有功”,“罚重有过”;“开畜马之禁,使百姓皆得畜”(《旧唐书·魏元忠列传》)。

此举深得高宗“叹异”,从此,唐在河陇一带改取守势,屯田备边。

吐蕃虽然与唐达成和解,但并没放弃河陇,而是伺机再发起进攻。

调露元年(679年),吐蕃由于连年征战,国内厌战情绪日益增高。

十月,文成公主遣吐蕃大臣论塞调傍就赞普去世之事到唐告丧,请婚求和,双方遂再开和谈。

但调露二年(680年),吐蕃噶尔家族利用短暂的休战之机,产除政敌,清理“叛臣”,重新巩固其地位,唐蕃亦再度破裂。

七月,吐蕃军再次向河源(今青海西宁一带)地区发起进攻。

黑齿常之率部迎击,将其击退。

黑齿常之因功被擢升为河源军经略大使,并赏物四百匹。

黑齿常之任职后,认为河源地区为唐蕃力争冲要之地,但地处边远,运输不畅,遂于该地置烽燧70余所,开屯田5000余顷,每年收粮达500余万石,由是军粮充足,有力地保障了唐军的供给。

在黑齿常之不懈的努力下,唐的河源防线更为牢固,成为抗御吐蕃的中坚力量。

吐蕃见河源防线牢不可破,被迫将主功方向改为西域和剑南两个方向。

而西域方向又因安西都护王方翼经营有方,也使吐蕃无计可施,只好改向剑南(治益州,今四川成都)方向发展。

不久,吐蕃又在生羌的导引下,攻占了茂州的安戎城(今四川汶川西南),留兵据守。

由是吐蕃“地方万余里,诸胡之盛,莫与为比”(《资治通鉴·卷第二百二》)。

吐蕃对西南边境的大肆侵扰,引起了唐廷的极大关注。

此时,吐蕃驻防河源前线的将军噶尔·赞婆自从唐加强了防卫力量,不甘心受黑齿常之所制,也率部3万屯田于良非川(即古赤水,今青海共和西南恰卜恰河)。

唐高宗遂决意对吐蕃用兵。

开耀元年(681年)五月二十一日,黑齿常之奉命出击。

此次出击的目的一是破坏噶尔·赞婆的屯田,二是牵制吐蕃在剑南的军事力量。

黑齿常之率精骑万余乘夜突袭吐蕃兵营,唐军,斩首2000级,缴获羊、马数万,噶尔·赞婆等单骑而逃。

随即黑齿常之将吐蕃粮仓等尽数烧毁,引军回撤。

与吐蕃情况 黑齿常之在河源军前后共7年,多次打败吐蕃,使吐蕃兵众闻风丧胆,多年不敢侵犯边疆。

嗣圣元年 嗣圣元年(684年),黑齿常之迁左武卫大将军,仍检校左羽林军。

此时,国内的形势已经发生的巨大变化,最突出的就是的临朝称制。

武则天于贞观十一年(638年)入宫以后,开始步入最高统治层。

唐高宗即位不久,再次将她接纳入宫。

永徽六年(655年),武则天被立为皇后,从此参预处理朝政,宫中呼为“二圣”。

弘道元年(683年)十二月,唐高宗病逝,继位。

次年二月,武则天废唐中宗为庐陵王,更立豫王为,自己临朝称制。

武则天在夺取政权的过程中大肆翦除异己,打击政敌,并滥杀一些被她怀疑的大臣。

唐初的元老重臣如、褚遂良、于志宁、裴炎等,少数被贬逐,多数遭到诛杀,使唐宗室与亲唐臣僚人人自危。

光宅元年 光宅元年(684年)九月二十九日,因受贬的原故司空李绩(本姓徐,赐)之孙眉州(治今四川眉山)刺史、英国公李敬业和其弟李盩厔令李敬猷、给事中唐之奇、长安主薄、詹事司直杜求仁及被罢黜御史职的魏思温等会集于扬州(治江都县,今江苏扬州市),以匡复庐陵王为号召,讨伐武则天(参见武则天平李敬业之战)。

武则天获悉李敬业等起兵,即令刘行举为游击将军、其弟刘行实为楚州刺史,让其共同抗拒敬业;十月初六,命左玉钤卫大将军李孝逸为扬州道行军大总管,将军李知十、马敬臣为副大总管,率军30万,进讨李敬业。

由于李孝逸指挥不利,武则天于十一月初四派黑齿常之时任左鹰扬卫大将军)为江南道行军大总管,增援李孝逸。

十一月十八日,唐军击败李敬业,平定了叛乱。

随后,唐宗室诸王李冲、李贞等举兵讨伐,也被武则天以大军平定。

国内局面虽然暂稳定下来,但边疆却,吐蕃、西突厥频繁进攻西北,青海(今青海湖)、安西(都护府治所碎叶镇,今俄罗斯托克)地区告急;东突厥复盛,唐连年出师,多面作战,疲于奔命。

其中对唐朝威胁最大的则是东突厥(又称后突厥)阿史那骨笃禄可汗。

阿史那骨笃禄乘唐廷内忧外患交加之机,大举入侵,以熟知唐边疆虚实的阿史德元珍(原为单于府检校降户部落官员)统帅东突厥兵马,自永淳元年起,不断攻掠唐北方边地各州。

河北、河东和西域地区均受其害。

但武则天为了实现自己改唐建周的政治目的,只是专心在国内推行酷吏政治,大杀反对派,甚至不惜诛杀立有赫赫战功的程务挺、王方翼等边境宿将,以树其威,这就大大地削弱了边防力量,致使阿史那骨咄禄的入侵势头愈演愈烈。

垂拱元年 垂拱元年(685年)二月,阿史那骨笃禄等多次攻扰北边,武则天又以左玉钤卫中郎将淳于处平为阳曲(今山西阳曲西南)道行军总管,讨击突厥。

四月八日,淳于处平引兵救援代州(治雁门,今山西代县),行至忻州(治今山西忻县)时,被突厥击败,死伤5000余人。

十一月,武则天又以韦待价为燕然道行军大总管,出击突厥。

不久,引兵而还,被调任出征吐蕃。

武则天遂以黑齿常之主持边务。

垂拱二年 垂拱二年(686年)九月,阿史那骨笃禄可汗继续攻掠唐河东道(今山西)北部地区。

黑齿常之奉命领兵抗击。

当北进至两井(今河北鹿泉北)地区时,与东突厥3000余人(一说3000人)相遇。

突厥见唐兵已至,均下马着甲,准备交战。

黑齿常之见状,立即率200余(一说200)骑勇猛冲击,突厥措手不及,都弃甲逃走。

傍晚时刻,大量突厥兵赶来,欲与唐军会战。

黑齿常之见突厥军盛,难以力战取胜,遂改用智取。

黑齿常之派人伐木,然后令营中多处燃起篝火,以虚张声势。

突厥见遍野火起,如同烽燧,疑心有援兵相应。

这时东南忽然刮起大风(一说起火),突厥疑有伏兵,便乘夜狼狈逃走(参见两井之战)。

黑齿常之因功进封燕国公。

阿史那骨笃禄等军在两井之战被黑齿常之击退后,并没有收敛,继续进犯河东、河北地区。

垂拱三年(687年)二月二十二日,攻掠昌平(今属北京);七月又攻扰朔州(治善阳,今山西朔县)。

武则天遂以黑齿常之为燕然道行军大总管、左鹰扬卫大将军李多祚为副大总管,率军进讨。

双方在黄花堆(今山西山阴县东北)遭遇,黑齿常之指挥唐军奋勇冲杀,大破突厥兵,然后乘胜追击40(一说40余)里,突厥军溃败,逃往大碛(蒙古大沙漠)以北。

十月,左监门卫中郎将爨宝璧因妒忌黑齿常之[/font]的战功,遂上表请求穷追突厥。

武则天接到表章后,让爨宝璧与黑齿常之计议,遥为声援。

爨宝璧以为胜利只在朝夕,欲独占军功,所以不等黑齿常之同意,便擅自率精兵1.3万人先行,出塞2000余里,进袭突厥。

十月,爨宝璧追上突厥。

当时阿史德元珍等部均不设备,但宝璧却自持兵力强盛,派人告知突厥,使其严加防备,结果被突厥击败,全军覆没。

武则天一怒之下,不但诛杀宝璧,而且又将骨笃禄改名为不卒禄。

武则天自从镇压了徐敬业的叛乱以后,“疑天下人多图己,又自以久专国事,且内行不正,知宗室大臣怨望,心不服,欲大诛杀以威之,乃盛开告密之门”(《资治通鉴·卷第二百三》)。

为此,武则天通过奖励告密,网络了一大批以残酷著称的官吏,在全国范围内形成了恐怖的政治气氛,神都洛阳更是危机四伏,“朝士人人自危,相见莫敢交言,道路以目。

或因入朝密遭掩捕,每朝,辄与家人诀曰:‘未知复相见否?’”(《资治通鉴·卷第二百四》)包括、张光辅、徐敬真、张虔扇、仙等重臣在内,都相继被酷吏迫害甚至处死。

在武则天豢养的大批酷吏中,以、周兴、索元礼、侯思止、王弘义等最为著称。

永昌元年(689年)九月,周兴诬陷黑齿常之与右鹰扬将军赵怀节谋反,结果武则天下诏将黑齿常之拘捕入狱。

十月初九(即公元689年11月26日),黑齿常之在狱中自缢而死。

《黑齿常之墓志铭》记载:黑齿常之终年“春秋六十”。

他的生年应该是贞观四年(630年)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

平顶山历史名将之四:唐朝中兴名将马燧

在平定军阀叛乱战中立下了不世功勋,成为时和李晟、浑瑊齐名的三大名将。

马燧是河南省郏县人,祖父、父亲都是唐朝官员。

他仪表不凡,身高1.9米,沉着勇敢多智谋,博览各种书籍,尤其擅长兵法。

年轻时和哥哥一起读书时,有一天扔下书本叹息说: 国家将有难了,英雄应立功于世,平定天下,怎能辛辛苦苦当儒生呢! 。

就开始改学兵法谋略。

安史之乱爆发后,马燧追随泽潞节度使李抱玉从县尉做起,因功一再升迁。

776年五月,汴州大将李灵耀反叛,占据州城,切断漕运,马燧和臣一起打败李灵耀,收复汴州。

779年,在马燧53岁时,升任河东节度使,成为一方诸侯。

781年,割据河北的魏博节度使田悦造反,率兵三万包围了邢州,自己到临洺,筑两重城墙,隔绝内外,阻挡救兵。

邢州守将李洪、临洺守将张伾固守城池。

宗下诏命马燧率步、骑兵两万和昭义节度使李抱真、神策行营兵马使李晟会合援救临洺。

同年十一月,马燧的军队到达邯郸,田悦派使者来到马燧的军营,希望议和,马燧就杀了试着示众,并派兵击溃了田悦的一支部队,射死了将领成炫之。

随后,马燧又杀死了田悦的大将杨朝光和卢子昌,斩首五千余级,活捉八百多人。

田悦亲率全军来会战。

马燧率接战,田悦军大败,斩首一万余级,活捉九百人,田悦连夜逃走,邢州之围解除。

782年正月,田悦向淄青、恒冀节度使求救,淄青节度使李纳派大将卫俊率军一万名救援田悦,恒冀节度使李惟岳也派兵三千名来救援。

田悦召集被打散的士兵两万多人,在洹水筑堡垒,淄青军队驻扎在他的东边,恒冀军队驻扎在他的西边,互相呼应。

马燧率各军进军驻扎在邺县,和增援的河阳节度使李秡兵汇合。

唐军驻扎在漳河边。

田悦派将领王光进率兵守长桥,筑城墙固守,唐军不能过河。

马燧就在下游将几百辆军车,用铁锁相连,横断河水,填上装土的口袋挡住水,水略微变浅了,各军都过了河。

这时唐军粮少,田悦坚守不出战,想等唐军粮尽。

马燧命各军带十天粮食,进驻仓口,和田悦隔洹水对峙。

李抱真和李秡问道: 粮食少却深入敌区,是为什么? 马燧说: 粮食少利于速战,兵法说要善于调动敌人,不受敌人摆布。

现田悦和淄青、恒州三支军队互相呼应,用意是不出战,待我军粮尽,如分兵攻他们左、右军,军队少不一定能攻破,田悦还会来救援,这样前后都受敌。

兵法说进攻敌人必救处,敌人一定会出战。

我要让各军打败会合的敌军。

马燧于是造三座桥过洹水,每天挑战,田悦不敢出战。

恒州军因兵少,怕被马燧歼灭,移军与田悦会合。

田悦认为马燧明天还会挑战,就埋伏一万军队,想伏击马燧。

马燧就命各军都半夜吃饭,鸡叫前击鼓吹号,悄悄出兵沿洹水直奔魏州,发令说: 听到敌军追来,就停下来列阵。

又命一百名骑兵击鼓吹号,都留在后边,又准备柴草火种,等军队都走了,停止击鼓吹号躲在一边,看到田悦军都过了河,就把桥烧掉。

唐军走了十几里路,田悦就带领淄青、恒州步、骑兵四万多人过桥跟随追来,顺风放火,击鼓呐喊前进。

马燧就坐下,命令军队不动,派人除掉百步见方地上的草和荆棘列阵。

马燧走出阵前,召募有勇力的五千多人,分别排在前边,等待敌军来。

等田悦兵到,火熄了人也直喘气,体力下降,马燧就出兵进攻他们,田悦军大败。

当时神策、昭义、河阳军都略退却,河东军战胜后,各军回军战斗,合击又大败敌军,追到洹水边,田悦军逃到桥头,桥已烧掉。

田悦军乱了,有的跳到水里,被杀头两万多颗,杀死了他的大将孙晋卿、安墨啜,活捉了三千多人,淹死的不计其数。

淄青兵几乎死光了,死人相叠三十多里地。

田悦部下纷纷投降马燧。

但是田悦又得到了军阀朱滔、王武俊军的救援,后又勾结李纳、,想颠覆唐朝,黄河南北混乱,盗贼横行,马燧等虽然效忠唐朝,最终没能平定叛乱。

后来马燧又平定河中军阀李怀光的叛乱。

浑瑊从此佩服马燧,私下对部将说: 我曾认为马燧用兵和我差不多,但奇怪他能多次地打败田悦;现看他用兵判断,我比他差得远! 贞元五年(789年)九月,马燧和太尉李晟在延英殿被接见,唐代宗嘉奖他们的大功,都在凌烟阁上画了像,列在开国元勋之后。

贞元十一年(795年)八月,马燧去世,享年七十岁。

其墓今在郏县城南关,据说上世纪已被盗。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。