在现代电视剧中,很多编者喜欢将西汉开国皇帝刘邦的形象进行丑化。

真实历史中的刘邦真的是这个样子吗?当然不是。

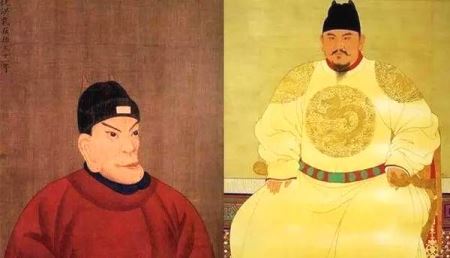

可以想象,中华历史五千年的时间,真正能够从平民做到官方承认的开国皇帝的人物只有两位,一位是刘邦,一位是朱元璋。

如此看来,刘邦身上必将有过人之处,那么从历史的角度去分析刘邦的性格,他的身上又有哪些现代人可以借鉴的特长呢?

汉高祖 刘邦

夫古之英雄,唯汉高帝为不可及也夫

首先需要先简单介绍一下刘邦的身份背景。

刘邦是西汉时期的开国皇帝,除了这个史官给他的称号之外,历史上很多著名人物对刘邦的评价都非常高。

比如说毛主席曾经高度评价刘邦,称他是封建制度下皇帝里面最厉害的那一个。

这完全是将秦始皇都媲美下去的说法了,这样的评价直接把刘邦和影视剧中市井小民的形象拉开了很远。

那么刘邦到底有哪些厉害之处呢?

斩蛇起义

刘邦在公元前209年开始起兵反秦,但他也知道,如果自己起兵推翻秦朝统治的话,史官对自己的评价不一定会美化。

于是,刘邦采用了陈胜吴广起义的典故,也就是遵循了陈胜吴广起义的逻辑,让自己的队伍变得更加的顺理成章,得到了官方的认可。

为了能够收服民心,每到一处刘邦都会再三要求自己的子弟兵们千万不要伤害百姓们的利益。

比如说不能打家劫舍、强抢民女等等。

汉高祖 刘邦

刘邦这个人的壮心也并没有被年龄给约束。

公元前209年时刘邦都已经48岁,有野史称刘邦当时已经39岁,不论哪一种说法这一年纪在古代看来已不小了。

但就在这时,刘邦号称自己是赤帝子,很快队伍慢慢从3000人扩充到了近万人。

在这庞大的军队体系当中,除了士兵的力量在不断的扩充之外,刘邦的智囊团也在不断的扩大。

他接纳了张良、韩信、彭越、臧萘、张敖、吴芮等。

作为领导者,刘邦还是一个重视诺言的好习惯,公元前202年刘邦实现了君临天下的政治理想。

就在这时,刘邦也兑现了之前对诸位功臣的诺言封赏了他们,比如说韩信在这时成为了楚王,彭越成为了梁王等。

张良

韩信

在政治方面,刘邦能够善用人才。

对每一位能忠心待自己的人都高官厚禄加以封赏。

曾经刘邦迎来了一位来自项羽军营中的将领丁公,丁公对刘邦之前小有恩惠。

如果按照道理来说,丁公投奔刘邦很有可能会受到刘邦的厚待。

但刘邦却将其捆绑起来,当众告诉大家丁公在项羽的阵营已为将领他却对主公不忠。

项羽

项羽的有丁公这样的人在身边是不幸。

这一番话,刘邦也是用来警戒自己身边的人,千万不要不做忠臣。

可见,刘邦也并不是盲目地善用人才,而是一再地告诫身边有用之士:忠诚的重要性。

在建立汉朝之后,刘邦征用儒生、定州关中、对地方进行区划,承接秦朝沿袭下来的中央集权制和郡县制,同时又沿用了分封制,废除了秦朝的刑法。

在思想上,开始时以黄老学说为主,后来更加重视儒家思想,广得民心后又提出了德主刑辅的概念。

这一制度的本质其实就是以儒家思想为外壳,以法家思想为内核的做法。

表面以教化百姓思想完成统一为主,实际以刑法规章制度为辅助作用,刚柔并施达到了更好的统治效果。

在强化皇权方面,刘邦清理异姓王,安抚功臣良将,监视六国贵族后代。

削弱相权加强了中央集权制度的稳固。

对于延续几百年的西汉统治,创造了更好的政治氛围。

在经济方面,他鼓励百姓生育扩大劳动力范围,促进农业发展,同时又打击奴隶主阶级,使得百姓们对刘氏家族的统治更加爱戴。

司马迁在《史记》中评价刘邦:秦政不改,反酷刑法。

说他推翻了秦朝的酷吏刑法,更得民心。

《汉纪》评价刘邦:非德无以建业。

非命无以定众。

说刘邦有广阔的胸襟,能够容纳天下之士,把自己化成了舞台,供这些能人志士者发挥身上的优势,最后建功立业。

高祖不修文学,而性明达

但以上也仅仅只是从宏观的角度出发,若只是从细节角度出发,刘邦身上的这四大优势也是历朝后代统治者必将学习的点。

尤其是对朱元璋这样从平民阶级走向一个朝代的开国皇帝的人,有更大的历史借鉴之处。

汉高祖 刘邦

第一点,刘邦身上有审时度势的优点。

早期时的刘邦并不得志,真正能够取得一番成就的时间点是在刘邦39岁之后。

在平民阶级的时候,刘邦和普通百姓并没有本质上的区别。

就在这时,刘邦慢慢考虑自己的人生规划,后来看到了秦始皇出行,他说:自己要是做了皇帝,一定要比秦始皇出行的仪仗规模更大。

其实这句话反射出了刘邦有雄心壮志,但无奈他的身份阶级太过于卑微。

在封建王朝时期真正能够从平民走向更高级别的人物,实在是少之又少。

这也无形中给了刘邦更大的政治压力,但他从平民阶级慢慢地向更高等级制度开始迈进,做了泗水亭亭长。

他在家里广结好友邀请朋友过来做客,以豁达的胸襟结识了不少人脉。

一次,刘邦押送犯人时路途中逃了几名犯人。

当时的法律规定,其他犯人逃跑剩下的犯人要承担刑罚,为了不拖累更多人,刘邦让队伍中的其他犯人赶紧开溜,这一举措赢得了队伍中不少人的信服。

还有一次,刘邦在营帐中洗脚,门外有一名60多岁的老汉想要拜见刘邦。

刘邦一听对方的身份可能是一名儒生便拒绝了,毕竟行军打仗时,儒生的建议被采纳的不太多。

但老者坚持不肯离去,自认为自己不是儒生而是过来提建议的人。

于是刘邦便将其邀请进来,两人一番谈话,刘邦这才得知老者对于夺取陈留县有着过人意见。

最后刘邦采纳了这位老者的意见,之后也顺利夺取了陈留县。

从这件事情中可以看出刘邦具有审时度势的优势,这和项羽刚愎自用的性格,背道相驰。

刘邦身上的第二大优势,是能够从大局角度出发。

刘邦曾询问大家:他为什么能够取得成功。

很多人一顿拍马屁,但刘邦笑了笑而后说出了自己的看法。

他说,

自己带兵打仗不如韩信,策略上也比不过张良,萧何在治理方面的能力也比他强。

但这三个能人志士都能够被自己所用,这就是他成功的根本原因所在。

反观项羽,他也仅仅只有一个范增,但是项羽连一个范增也用不好,还经常怀疑他,最后弄巧成拙失了天下。

萧何

刘邦身上的第三大优势,就是能够了解社会民心。

不论是在行军打仗的过程中,还是刘邦之后创建西汉中央集权制度,刘邦都能够了解民心。

比如说在行军打仗时,刘邦每到一处都严格要求自己的将士们,不能取群众的一针一线。

大家可以帮助百姓们建设民生设施,但坚决不能从群众中拿东西,要和群众保持友好关系。

这也使得刘邦的军队获得了更多支持,为后期的天下得到统一而奠定了基础。

再看刘邦建立了中央集权制度之后,马上废除了秦朝相关的刑法改用了黄老学说,然后又推崇儒家思想,让百姓们在战争之后又得到了一个喘息的机会。

得民心者得天下的道理,在刘邦身上也得到了验证。

汉高祖 刘邦

刘邦身上最后的一大优势在于他能够重视与民调息。

西汉建立之后,刘邦立即废除了秦朝延续下来的相关刑法,这些刑法本质上也许并没有太多过错,但是在群众眼里这些刑法就是严苛如老虎的形象,为了平复民心,刘邦废除了这些刑罚。

而刘邦之所以重视与民调息,关键原因还有可能是因为他来自于平民阶级,所以更能够明白百姓心中的苦在哪里,如何才能够平复百姓们心中的苦。

所以在战争结束之后,百姓们得到了一个调息生养的机会,国家又大力发展农业,这就使得百姓们回归到了农业经济的怀抱中,自然也更加爱戴刘邦的统治。

总结

其实简要来说,刘邦还遇到了一个比较好的对手,那就是项羽。

项羽虽然是一个各方面能力比较出众的军事伟人,但是项羽输就输在自己不是一位政治家的身份。

刘邦的优势虽然也很多,但最大的优势就在于刘邦把自己变身成为了政治家。

他能够将自己身边的能人志士收纳,并以豁达的胸襟收服了这些人,更大程度上是为他们提供了舞台,让团队的力量帮助了自己夺取了天下。

参考文献

司马迁《史记·高祖本纪》

班固《汉书·高帝纪》

司马光《资治通鉴·汉纪》

崇祯皇帝帝是如何死的?为什么不逃江南去做帝王

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

那拉氏做错了什么死后都没名分?风流皇帝乾隆爱过那拉氏吗?

那拉氏做错了什么死后都没名分?爱过那拉氏吗?小编给大家提供详细的相关内容。 《延禧攻略》还没播完,《》也撒开膀子斗了起来,有意思的是,在这两个宫斗剧里,有一个身份高度重合,但性格却大相径庭的角色。她可能在《延禧攻略》中还是个腹黑女,到了《如懿传》里却成了白月光,那就是我们曾经的童年阴影——乌喇那拉皇后。 估计大多数80后对这位皇后的印象都是《还珠格格》里那位标准反面,狠毒到骨头里的样子,有多少个日月,当我们看着紫薇被虐待,他们一群人被追杀的时候,都恨得不行。没想到,在编剧的手里,这么一个深深印在脑子里的坏女人,有一天也终究会成为白月光。 《还珠格格》中的这一段绝对是童年阴影系列 乾隆帝一共有3位皇后,即孝贤皇后、孝仪皇后和乌喇那拉皇后。乾隆十三年(1748年),孝贤皇后崩于出巡舟次,乾隆循祖制封乌喇那拉氏为皇后,接替孝贤皇后,主持后宫事务。 对于一个深宫中的女子来讲,这简直就是走上了人生巅峰,处一人之下万人之上,这让当时的其他羡慕不已。可是,谁曾想到, 风光仅仅过去了15年,乾隆三十年(1765年),那拉皇后随帝第四次南巡途中,因故剪发而竹怒了高宗,引发了一场轩然大波。接着,那拉皇后被打入冷宫,直致死去,也未能使愤怒的乾隆帝回心转意。 那拉氏到底做错了什么,竟让乾隆突然翻脸,不但打入冷宫,而且还让她死后没名没分?《·列传·后妃》中有这样一段记录乌喇那拉氏失宠的记录:“皇后,乌喇那拉氏......三十年,从上南巡,至杭州,忤上旨,后剪发,上益不怿,令后先还京师。” 其实这段记录不明不白的,到底因为什么忤逆了乾隆也不得而知,而且皇后不但被废,最后连个像样的丧礼都没有,搞成这个样子,也难怪民间野史不断了。 对于当时的女子来说,头发是及其珍贵的,如果不是发生了什么触怒那拉皇后的大事情,她也断不会当着的面剪头发,以此来反抗。 查官方档案,乾隆帝就那拉皇后的丧事曾说过这样的话:“去年春,朕恭奉皇巡幸江浙,正承欢恰幸之时,皇后性忽改常,于皇太后前不能恪守孝道,比至杭州,则举动尤乖正理,迹类疯迷 ......”(《录副奏折 乾隆三十一年》)乾隆帝用一句话解释就是皇后疯了,的,皇后为什么会疯了呢?乾隆就不说原因了。 乾隆这讳莫如深不要紧,一下子大家都绘声绘色的猜测起来了。要知道,在这次南巡之初原本一切正常,途中乾隆还为那拉皇后庆祝了她的48岁生日。闰二月十八日,南巡队伍来到了杭州,在美丽的蕉石鸣琴处吃早餐,当时,乾隆还赐了许多膳品给那拉皇后。可是到了吃晚饭时,陪皇帝一起用餐的嫔妃之中却不见她的身影。此后,大家也再没有见这位皇后露过面。 就这么一天的时间,早上还好好的,到晚上一下子就变样了,发生啥了?突然就疯了? 那拉皇后疯癫之因,在正史中当然不会记载,这就给野史留下了想像的空间。野史中这样记载:“高宗第二后纳兰氏,后废为尼,居杭州某寺,废时无明诏。后卒,满人御史某,疏请仍以后礼葬,不许,诏曰:‘无发之人,岂可母仪天下 ......’”于是,有人附会,说那拉皇后自行剪发之因,是乾隆南巡时,一路,勾引女子,皇后规劝不听,便以家法祖制相谏,冲撞了皇帝。(《野史大观》) 乾隆南巡图局部 野史里虽然说得精彩,可却经不起推敲,乾隆怎么可能把个皇后,哪怕是已经废了的皇后单独留在宫外。 当然,这却从侧面反映了,帝后不和,跟女人一定有关系。 皇帝风流在古代再正常不过了,特别是乾隆这样原本就对自己有着迷之自信的性格,加之他少年为帝,正是好好享受皇权带来的女人之时。 于五年初婚,时年17岁,嫡福晋为小他一岁的,即后来的孝贤皇后,此外还有乌喇那拉氏(后来的皇后)、(慧贤皇贵妃)、富察氏()、苏佳氏()、珂里叶特氏(愉贵妃)、()、()。可见,弘历还未当皇帝,就已经是妻妾成群了。这些女子,年龄都比弘历小,正是二八华年,风姿绰约的光华之年。 有过生育的后妃在其生育之前应该都是得到过皇帝宠爱的,从这方面看,已知乾隆帝受过封号的后妃共41位,而真正有过生育经历的却仅有10位。 乾隆帝一生共有27位子女,其中皇子17位,公主10位。乾隆初婚之后,对那些年龄与自己相仿的或接近的女子,格外垂青。雍正十三年以前,其有6位子女出生,分别是雍正六年五月二十八日,皇长子永璜生,母亲为宫女出身的富察氏(即哲悯皇贵妃),同年十月初二日,皇长女出生,母亲为孝贤皇后,雍正八年六月二十六日,皇二子永琏出生,母亲为孝贤皇后,雍正九年四月二十七日,皇二女出生,母亲为哲悯皇贵妃,雍正九年五月二十四日,皇三女生,母亲为孝贤皇后,第二天,纯惠皇贵妃剩下了皇三子永璋。 通过这一大通罗列可以看出,乾隆当皇帝之前,比较喜爱的是孝贤皇后和纯惠皇贵妃,特别是孝贤,简直宠爱到不行,竟然有三次生育。 对于孝贤和纯惠之宠,一直持续到乾隆十一年。乾隆八年,纯惠生下皇六子,乾隆十年,又生下皇四女,乾隆十一年,孝贤生下皇七子永琮,这已是孝贤皇后的最后一次生育了,这一年她35岁;而纯惠皇贵妃为34岁。 容颜易老,尽管乾隆在后来多么地表达自己爱死了孝贤,也可以看出,这个时候年轻的妃子已经进入皇帝眼中。所以,在乾隆十一年以后,两位并没有生育,孝贤于乾隆十三年病逝,终年37岁;而纯惠皇贵妃在乾隆二十五年才去世,那时她已经是47岁的老女人了。 乾隆元年至乾隆十七年间,可以看出其中一位妃子生育最多,即淑嘉皇贵妃金佳氏,她分别于乾隆四年、乾隆十一年、乾隆十三年、乾隆十七年生下4个皇子,足见其宠。乾隆十七年后,她没有再生育,到乾隆二十年就病逝了,死时,她虽为贵妃,却以皇贵妃礼葬入帝陵,并追封为皇贵妃。 乾隆十七年以后,一直到乾隆二十年,在这4年的时光里,是那拉皇后的天下。期间,她于乾隆十七年生下皇十二子,第二年,又生下皇五女,乾隆二十年,生皇十三子永璟,这一年,她38岁,是她生育的最后一个年份了,此时她已经是接近40岁的女人,再想得到皇帝的宠爱应该很难了。 但是从生育记录来看,你要说皇帝完全不喜欢那拉皇后也不对,毕竟生出这么多孩子,这在后宫原本就很少了,要说感情,帝后之间虽然不如孝贤那样伉俪,但也一定不会是怨偶。 从乾隆二十年开始,已经45岁的弘历,开始注意到小自己16岁的魏佳氏,即令妃。他频频地召幸她,于是出现了连续的生育经历六次生育,创下了清宫后妃中生育最多的记录,这年她29岁。乾隆二十一年七月十五日生皇七女,二十二年七月十七日,生皇十四子,二十三年七月十四日,生皇九女,二十五年十月初六生皇十五子,二十七年十一月三十生皇十六子,三十一年五月十一日生皇十七子,这一年,令妃已经39岁了。在此之后的几十年中,只有在乾隆四十年, 65岁的乾隆帝与只有30岁的惇妃生下了乾隆帝的最后一位子女,也就是他倍加宠爱的十公主,以后就再也没有后妃生育了。 截图来自《延禧攻略》 我们可以想象,令妃的出现绝对是很打击当时风光无限的那拉皇后的,特别是令妃不断怀孕,最后还生出了那么多儿子,你想不让那拉皇后嫉妒都困难。 那拉皇后应该没有孝贤那样的好脾气,乾隆对她的册封应该也并非心甘情愿。乾隆在十三年七月初一日的上谕中说道: “......奉皇太后懿旨,皇后母仪天下……嘉儿嘉妇行礼,慈宁始惬予怀也 …但思皇后大事,上轸圣母怀恩……固宣函承慈命,以慰圣心……册命娴贵妃那拉氏为皇贵妃,摄六宫事……上奉对母,襄助朕……”(《实录》) 说白了,我能册封你,全是看在太后的面子上,在我的心里,你永远比不上孝贤皇后白月光。 没有对比就没有伤害,乾隆深爱孝贤,加上她为人谦逊宽厚,对于继承人那拉氏,皇帝是很容易就对比起来的。 没有人愿意活在别人的阴影下,那拉皇后也是一样的。面对这样的乾隆,一方面标榜自己对发妻的挚爱,一方面又对年轻的妃子眉来眼去,那拉皇后的阴影面积应该不小。 讽刺的是,最后乾隆废后打出的名号也是皇后在皇太后面前失仪,于皇太后前不能恪守孝道。 储位之事,应该是压倒那拉皇后的最后一根稻草。清代自从雍正以后,开始了制度,这些皇子们当时根本不知道谁能继承皇位,免不了要在皇帝面前各种争表现。 按道理说,皇后有儿子,就应该立她的儿子,可是从后世记载来看,乾隆显然不喜欢皇后的儿子,反而更喜欢令妃的儿子,在这一次南巡时,令妃要被晋升为皇贵妃,一下子就刺激到了皇后。 乾隆帝17位皇子中,到三十一年,仅有8位存活下来,这年,弘历已经56岁了。那么,将来的储君应在这8位中选出。而这8位皇子中,皇四子永城已在乾隆二十八年出继给履亲掏为孙,降袭履郡王;而皇六子永瑶在乾隆二十四年就已出继给质郡王允禧为孙,袭贝勒。显然,这两位已排除在储君之外了。 在仅剩的6位皇子中,皇八子和皇十一子的生母为淑嘉皇贵妃,她在乾隆二十年就已过世了,很显然,由于生母不在,不具竞争力,就仅剩4位皇子参与储君的争夺。而4位皇子中,皇五子的生母为,地位低下,弘历不太可能立其子为储君。那么,就仅剩3位皇子了,这3位分别是皇十二子、皇十五子和皇十七子,而十五子、十七子的生母就是即将晋封为皇贵妃的令妃魏佳氏。 乾隆帝岁朝行乐图 这种情况下,令妃的册封绝对是很刺激那拉皇后的神经的,以至于最后竟然失态到去剪头发,以此来抗议。 当然,我们断不可确定的说,那拉氏与乾隆的交恶一定与立皇储的事情有关,但一次南巡之后,皇后忧愁令妃欢喜,从此两个人在宫中的地位截然不同,让人不得不怀疑这其中的蹊跷。真正的宫斗,永远都不会写在史书上,后人只能凭借想象去猜测。 乾隆三十年五月初十日这天,标志那拉皇后一生荣誉的4份册宝(皇后1份、皇贵妃1份、贵妃1份、娴妃1份)全行收回销毁,其手下使令宫女也由12名减为2名,甚至不如一般的常在和答应。就在她的4份册宝被销毁之后20余天,魏佳氏晋封为皇贵妃,主持后宫事务。 关于那拉皇后“被废”之事,朝中内外,颇为不平,忠义侠胆之士为之鸣冤叫屈,比如觉罗近臣侍郎阿永阿、尚书钱汝诚、御史李玉鸣、生员金从善。他们或许觉得废后不是小事,且皇上又说不出个明确的错误来。结果阿永阿被遣戍黑龙江,钱汝诚斥归家养,李玉鸣被锁拿戍边,而金从善直接被斩决弃市,可见,乾隆帝对那拉皇后剪发之事是何等愤怒。 大概是恨透了这位皇后,生前废了封号,死后连个妃子的待遇都不肯给。从史料来看,乌喇那拉皇后的丧礼办得异常冷情,乾隆下了一道谕旨说“饰终典礼不便复循孝贤皇后大事办理,所有丧仪止可照皇贵妃例行”。 然而现实中上这位皇后的丧礼比皇贵妃的等级还要低,按清制,皇贵妃过世时,该有大臣、公主、一起给她举哀、行礼,但是在乌喇那拉氏的丧礼上这一项却被省去了。 按照一般的惯例,皇后死后一般都与皇帝同穴,但是这位皇后却未能进入乾隆的裕陵地宫,而是葬在了妃园寝内,葬在裕陵地宫中的则有两位皇后、三位皇贵妃。乾隆虽然口中说以皇贵妃的身份出殡,但实际上却不承认她的身份。 这还不算,即使是一位普通的妃子,只要葬在妃园寝内,就应该有自己的地宫,可是这位皇后却被葬入纯惠皇贵妃的地宫,这一切连官修的《昌瑞山万年统志》中都没记载,只是在十一年的时候,守陵官员所写的《陵寝易知》中,才做了简单标记。 乾隆地宫中的继位皇贵妃死后都有,可那拉皇后却没有,不止如此,那拉皇后在地宫中不设神牌,一年四季都无供奉,这就是想在她死后也断了香火,对于崇信视死如生的古人来说,这是最大的恨了。 乾隆生前的两位皇后,一位是爱了一辈子,死了都爱;另一位是恨了一辈子,死了都恨。你觉得魏璎珞过得最幸福吗?她生前都没有享受过皇后的待遇,也没亲眼看到自己儿子成为皇帝。风流的乾隆皇帝什么样的粉黛没见过,能让他爱和让他恨的女人,应该都不是简单的女人。其实,宫斗到最后,没有胜利者,都是悲剧。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。