对刘邦这个真“小人”为何最终能夺得天下?很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。

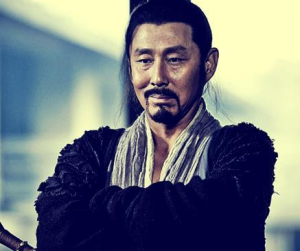

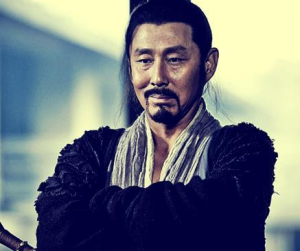

汉高祖刘邦在中国历史上一直都是饱受争议,他赢得了大汉天下,打败了霸王项羽,又是开国太祖,应该是名满天下,流芳千古。但在史书,戏剧,诗歌,甚至是民间话本中,都是混混,无赖,小人得志的负面形象。

刘邦到底是被世人小觑了,还是真正一无是处?

史记《项羽本纪》中就曾记载了汉高祖刘邦一生的污点,那就是在楚汉之争中,刘邦在与项羽的角逐中再一次失败。

平定三秦,割据关中的汉王刘邦开始东进击楚,手下笼络了五路诸侯的他,志得意满,一站就攻下了项羽的彭城,但结果是当晚就被回防的项羽痛击,匆匆从刚刚占领的彭城败走,十万诸侯人马十不存一。

孤家寡人的他来不及收拾残局,也顾不得家眷,就是从这开始,其父与其妻吕雉被项羽所俘。刘邦在马夫滕公即夏侯婴的帮助下 ,仓皇出逃。不料路上巧合的遇到了同样逃命的儿女孝惠帝刘盈和鲁元公主。

几人一同赶路,刘邦见追兵紧追不舍,心急之下,将刘盈和鲁元公主齐齐踢下马车,夏侯婴只得默默停车,将二人扶回马车。

但随后刘邦再次将二人踢下马车,夏侯婴也是再度救了二人,史记语“如是者三”,这里的三是泛指,并非三次,而是多次。

夏侯婴这时候也忍不住说话了。他对刘邦道:

“追兵追得再急,马车也只能跑这么快,你将子女踢下去也没用,马车也不见得提速。”刘邦只得作罢。结果讽刺的是他再次发家反击的人马还是靠的其妻吕雉背后的姻亲。

可以说,史记的这个片段,给刘邦的高祖人生打上了挥之不去的道德阴霾。终究是“最是无情帝王家”吗?

但污点这么重的刘邦,又靠什么在秦末的起义浪潮中成为最后的赢家呢?回望历史,精彩纷呈。

“时势造英雄”, 短短几年的楚汉之争,何以造就一群雄才英杰?秦朝的大厦在这个时代土崩瓦解,没落贵族卷土重来,布衣之士走上殿堂。

函谷关在呜咽声中倾颓,它怀抱里的赳赳老秦,也在垂暮中奏响了哀歌。这二世而亡的宿命是否又是一次战国七雄的较量。群雄逐鹿,盛世倾颓,谁在烽火的三月倾述着霸王的传说,谁又在破碎的咸阳细数始皇的桀骜。

战巨鹿,宴鸿门,围彭城,约鸿沟,垓下楚歌,霸王饮恨。遗留在历史书页之上的汉高祖刘邦,何以开创如此定鼎之功?下面的三点,让你悟透处世法则。

(一)刘邦的营销包装——仁德,信义之人

刘邦一直都在包装自己,一介草民,还是市井混混,如何叫人信服。仁德,信义之人则成了他第一步的包装。

如孔子言:“正名乎!”名正言顺,自然就有了发家的资格。这不,萧何来投,又有了兵马军队,再倒贴个媳妇“吕雉”,一时间,人财兼得,直接成家立业。

这就是刘邦营销策划的高明之处。有了仁德之名,之后不论是揭竿而起,自己独干;还是投奔项梁,养精蓄锐,都掌握了主动权。其后年龄大了,在起义军中又可博得德高望重之名。左右逢源,这就是极尽各种优势,扬名,造势,然后得人心啊!

(二)“为之奈何”君的用人之道

刘邦一直都被诟病为平庸之辈,一有大事,只会说“为之奈何?”是不是感觉这个人蠢了点,毫无作为?

在刘邦集团中名声显赫者更多是萧何,张良,韩信等能臣悍将。我要说的是,他刘邦要的就是这个效果,他只给自己定了一个标签——仁德之君。

别人可以细数韩信的善战,用兵,亲士爱贤;称赞张良,萧何计谋过人,贤才大略。但刘邦只传达给外人一个信息:我能用你,又不强势,你来就能上班,有啥想法就干,我欣赏你。

这就是刘邦的为君之道,他除了在“我为君,尔为臣”上不能妥协之外,其他的都是可以商量,你都可以来掰扯掰扯。或许这就是所谓的解放生产力吧!显然效果不错。

(三)扯旗做文章,神化自己,恶化项羽

看过《高祖本纪》的都知道刘邦细数项羽的“十罪证”,扯着项羽放逐暗杀怀帝,违背“先入关者为王”的信约这事极尽语文之魅力,咬文嚼字,东拉西扯,扯来扯去就是为了站住正义的大旗。

站在道德与正义的制高点开启战争,方符合他包装的人设。却自动遗忘了他背信弃义,耍无赖,弃子女逃生的“罪证”。但总归是他占了先机,有了资本,有了名望,这时候再包装,就是天子之象了。于是生而不凡,头顶华盖,天子气盎然,斩白蛇传说……一一包装起来。

大势之下,人人都是演员,不愿意的或是演技差的,都已经出局。自己作为正面人物,那项羽自然是要丑了造势,于是找出来一堆“弃暗投明”的项羽旧部来,公正严明的评价一番,最后打上“莽夫,凶残,愚蠢”的标签,于是群雄讨伐,达者为先,自然是包装者胜出,定鼎天下,把包装和营销继续到底。

民间为什么说汉高祖汉高祖刘邦杀三王致三国亡汉?

末年,中央政权失去了对国家局势的控制力,群雄并起,相互征战不断,一时天下大乱。经过多年的分分合合,杀伐争斗,随着大多数诸侯的消亡,天下终于形成了三分局面,史称。建立的魏国占有半壁江山,手中有个傀儡,可以挟天子以令诸侯,实力最强。传到他的儿子时,终于将汉朝最后一个皇帝废掉,自己做了皇帝。至此,汉朝正式灭亡。魏国虽强大,却始终没有统一全国,和他并立共存的,还有蜀和吴两个国家,这就是三国。 汉朝从建国到汉献帝亡国,总共经历了406年时间,期间还经历了篡汉、短暂执政、建立等过程。时代前进,朝代更替,本来是社会发展的基本规律,并不是哪个人能够决定的。尤其是开国皇帝,他制定的基本国策虽然能对后世产生重要影响,但这种影响毕竟会有一定的时限,就像,他设计的江山是万世,哪成想只到了二世就亡国。原因何在?只因为继承了的暴政却没有继承他的雄才大略。人们有一种设想,假如公子即位当皇帝而不是当皇帝,秦朝能亡的这样快吗?这从某种方面来说,秦朝灭亡的原因应该算在二世皇帝身上而不是一世皇帝。网络配图 但这只不过是学者史家的看法,尽管他们的看确,毕竟都是些理性的结论。老百姓不排斥理性,老百姓更讲情感!这不,他们就把三国亡汉的原因归到了四百年前的刘邦身上,说刘邦杀了、、,这三个人觉得冤屈,终于趁着乱世再生,成为枭雄将汉家天下灭亡,瓜分了汉家的土地。 当然,这种人生轮回、善恶相报的因果理念有着浓厚的迷信色彩,但是,这种理念反映的是一种普通民众的心理,让人们能够看出普通人的情感所在。那么,人们为什么对刘邦杀韩信、彭越、英布这三个人在情感上不能接受呢?换句话说,这三个人真的谋反有罪必须杀掉吗? 韩信曾经是的持戟郎中,多次向项羽献策,不被采纳,刘邦封汉王后弃项投刘。因为的力荐,刘邦任命韩信为大将军,职务在众将之上。统兵后出陈仓、定三秦、兵出函谷关,很快就形成了对峙的局面。刘邦彭城失利后退守荥阳,诸侯纷纷叛汉,或归楚,或自立。韩信攻魏、定赵,杀龙且占有齐国,其军事谋略无人能及,所以后世人说“人多出韩信”,由此可见影响是多么深远。后来韩信率军与刘邦会师垓下,一战彻底打败项羽,扶持刘邦当上了皇帝。 攻下齐国,打败齐楚联军后,韩信曾经向刘邦要一个齐王,刘邦不得已给了他。打败项羽后,刘邦以韩信熟悉楚地风俗民情为由,改封韩信为楚王。第二年,有人告发韩信谋反,刘邦以出巡为名,骗得韩信前来拜见,趁机将其擒获。可是这次韩信并没有被杀,而是被贬为淮阴侯。一个谋反的人被捉,仅仅是降爵位能够交代得过去吗?恐怕刘邦和天下所有的人都知道,韩信的造反本身就是之事。还是韩信自己说得好:“;;敌国破,谋臣亡。”韩信曾经和刘邦议论带兵,说刘邦只能带十万兵,而自己却是“多多益善”,在皇帝面前都不知道收敛一下,又怎能不让刘邦畏惧!网络配图 后来代国相陈豨造反,有人再次告发韩信谋反。这时候刘邦在征讨陈豨的前线,联合丞相萧何杀了韩信,并将其灭族。这次韩信是不是真的谋反了呢?《》中记载的较为详细,不少人也认为韩信真的是谋反了,至少他已经有了这种想法并做了一些准备。但是,民间或者非官方记载当中也有一些有意思的说法:吕后捉到韩信后,准备行刑处死。韩信说:“皇帝曾经赐我‘见天不死,见地不死,见光不死,见铁不死’,不知你如何杀我?”吕后就用黑布把天地遮盖起来,用竹签子刺死了韩信。 这仍然是一种注重点的分歧,史家学者注重的是韩信造反了吗?民间则注重的是韩信真的该死吗?“四个不死”肯定是编造出来的,吕后能够“遮天盖地”也说明就是她让韩信死。到了这个时候,韩信是不是造反,并不是民间关心的重点。同样,吕后不关心,刘邦更不关心。当听到韩信已死,刘邦的反应是“且喜且怜之”,关心的是韩信临死说了什么话。既然刘邦和吕后都不看重韩信是不是真的谋反了,民间的这种不关心也就不必指责了。 彭越最大的功劳在于“扰楚”,正是由于他的不断骚扰,项羽粮道经常被断,因而不能专心西向讨伐刘邦,而刘邦却可以得到喘息之机。这个人封王也并不是刘邦很愿意的事情,但人家毕竟是自己拉起来的队伍,有自己的地盘,给你刘邦帮了那么大的忙,给个王也算不上是太过分。问题发生在陈豨造反,刘邦向彭越的梁国征兵,彭越自己没去,仅仅派去了很少一部分兵。刘邦派使臣出其不意逮捕了彭越,将其废为平民,流放到蜀地。这事情本来应该结束了吧?可是这个吕后不怕事大,说彭越是个“豪壮而勇敢的人”,留下他就是留下祸患,于是再让人告发彭越谋反,终于将彭越杀掉,也灭了族。 彭越真的造反了吗?一个使臣就能将其逮捕,鬼才相信这是正在造反或者是准备造反之人。这和韩信被贬是一样的道理,一个造反之人仅仅是被贬就可以了事的吗?网络配图 英布在项羽分封时就是九江王,因刘邦拉拢转投汉。这种情况,你不给人一个王实在说不过去。英布倒是真造反了,,问题出在为什么会造反上。汉十一年(前196)夏天,刘邦杀了彭越,把他剁成了肉酱,又把肉酱分给了诸侯,英布也得到了一份。可以想象,任何人得到这样一份“赏赐”,都不可能是感恩戴德,有的只是内心的恐惧。这种失去人性的做法,是为一般人所不齿,皇帝身边的人不敢说,远离皇帝的民众一定会对他进行道义上的谴责。面对这种情况,英布知道下一个就会轮到自己,这时候做一些应急准备也是意料中事。因为家事处理不当,淮南国的一个侍中告发了英布造反。不过,这个告发的人说的是“有造反的迹象”,相国萧何也怀疑可能是“因仇结怨”而告发。当刘邦派出使臣的时候,英布真的造反了。 当韩信和彭越的结局摆在英布面前的时候,英布可能想到的是,如果不造反,他的下场会比这两个人好吗? 刘邦杀这三人似乎有点儿过,史家学者当然会看到其维护国家稳定的积极一面,但老百姓不能、不会也不好直接指责皇帝,他们只能用这种方式表达他们的情感。而这三人被杀总有些让人同情的成分在其中,有了这种广泛认可的同情心,编造一个刘邦杀三王导致三国亡汉的故事也就不足为奇了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古今奇事:汉朝丞相张苍为什么雇佣上百奶妈

“台鼎之光,寿如”,这是一句赞扬紫砂茶具的常用语,说的是用好的紫砂茶具饮茶,可如张苍一样的长寿。张苍的寿命之长可见一斑。那么,张苍是何许人也?又为何长寿呢?据《·张丞相列传》记载,“苍之免相后,老,口中无齿,食乳,女子为乳,苍百余岁而卒。”意思就是说,张苍被免去丞相职务后,虽然已是口中没了牙齿的耄耋之年,但他特别注意喝奶养生,因为每天都要喝人奶,于是便雇来女人作为他的奶妈,结果他活了一百多岁才去世。 张苍,末年的阳武人,也就是今日河南原阳县人。他曾在荀子的门下学习,与、韩非等人是同门师兄弟。在时曾经当过御史。网络配图 起义,他归顺了刘邦,西汉王朝建立之后,他先后担任过代相、赵相等官职。因为他帮助刘邦清除燕王臧荼叛乱有功,被晋封为北平侯,以后又迁升为计相、主计。 时去世后接任丞相一职,汉文帝后元元年因政见不同而自动引退。主要门生为是洛阳人。其实,张苍不仅是活跃在秦末汉初的政坛上的政治家,也是西汉初年在历算学方面取得杰出成就的数学家。为中国古代自然科学的发展作出了杰出的贡献。 张苍师从荀子学习《春秋传》。先仕秦,明习天下图书计籍。后随刘邦起义,刘邦平定天下后,因张苍博学,并在历法、算学方面取得了很大的成就。乃命张苍“定章程”,包括“历数之章术”与度量衡制度等方面,他“善用算律历”,以列侯居相府,负责全国的财政统计。为相时,他为计相,负责典校郡国呈上的会计帐簿,后并制订律历。张苍取用《颛顼历》为汉历。公元前161 年,张苍已年过九十,以老病免除丞相职务。十年之后,年百有余岁而卒。死后谥为“文侯”。张苍精通天文历算,官至丞相,享年百余岁,是古代的典型代表。张苍的传奇的人生经历,被历史抹上一层厚厚的神秘色彩。 据有关史书记载,张苍身高八尺多,生得。聪明好学,“无所不观,无所不通”。尤其擅长音律、法令、天文、历算之学。做过秦朝主管文书的御史。他为人很有正义感,刘邦率领反秦起义军经过武阳时,张苍便乘势参加了起义军。在随军前往攻打南阳时,张苍因自作主张行事而违反了军令,刘邦便指派负责审讯,决定将其腰斩。 行刑之日,张苍被脱去衣服,俯伏在砧板上,眼看将变为刀下之鬼。监斩官王陵见张苍身材高大魁梧,皮肤白皙润泽,是十分难得的美男子,杀了实在可惜,就动了恻隐之心,决定,并立即向刘邦作报告,请求宽大处理。刘邦批准了王陵的请示,张苍终于被赦免,得以大难不死。以后,张苍处事谨慎,恪守法纪,忠于职守。为此,他不断得到提拔与重用,最终官至西汉丞相。 对王陵的救命之恩、张苍。即使后来他封侯拜相,也一直“父事”王陵夫妇。此所谓知恩图报。其后,张苍随刘邦等攻占咸阳,西进汉中,攻略三秦等地。当陈余发兵赶走常山王时,张苍被刘邦任命为常山郡守,协助进攻赵王歇,并俘虏陈余。此役之后,升任代王的丞相,警备北方边境。网络配图 不久,迁为赵王丞相,先后辅佐张耳、张敖两代赵王治国安民。后来,因边关需要,又改任代王丞相。公元前202年,燕王臧荼谋反,刘邦率大军进剿,张苍以代王丞相的身份领兵助战,多次立功,被刘邦看重。次年,论功行赏,张苍被封为北平侯,领食邑一千二百户。 公元前200年以后,张苍参加了以萧何为首的汉王朝丞相府的管理事务,制订一整套相应的制度以使新政权进入正常的运行。萧何制定法令,韩信拟订军法,确定礼仪,张苍以他所学之长主持统一度量衡程式与制定历法两项工作。汉承秦制,因为刘邦当年是在十月进至灞上的,所以。张苍就采用秦国所用的颛顼历为汉历。 这在当时流行的历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历等“六历”中是最为先进的一种,更接近天象运行的实际情况。因此它实行了近百年,直到时代的公元前104年才被更先进的太初历所替代。 公元前196年,淮南布谋反,被汉高祖镇压。为巩固天下,刘邦封自己的儿子为淮南王。命张苍为淮南丞相,处理郡国军政大事。张苍任淮南相十六年。吕逝后,张苍官升为御史,进入大汉王朝的中央决策阶层,与、陈平等一起迎立代王刘恒为汉文帝四年之后,又升任丞相,主持汉王朝的中央行政工作达十五年之久,时值汉文帝后期。 汉文帝及后来的景帝时期,是汉王朝的盛期。经济繁荣已大大超过战国时代,史称“”。张苍不但事业有成,而且获得了高寿,据《史记·张丞相列传》,“苍年百余岁而卒”。张苍何以能获得年逾百岁的高寿呢?据史料记载和有关文章分析,主要是得益于以下几个方面: 勤奋读书,勤于用脑《史记》中说:“苍尤好读书,无所不观,无所不通,尤邃律历。”他勤学苦读,广为涉猎,知识渊博,精通音天文历算,初年的历法就是由他推算和制定出来的。他勤于用脑,晚年仍笔耕不辍,继续坚持撰写天文历法著作。 正因为他孜孜不倦,故大脑越用越灵活,脑子始终不糊涂,自然不会患老年痴呆之类的疾病。有位作家曾经说过:“长寿在于勤奋。”这话确实很有道理,事实上没有一个长寿者是懒汉。张苍长寿的原因固然很多,但不可否定,勤奋与其长寿密不可分。 ,爱好广泛张苍除了精通天文历算之外,还懂得建筑工程和某些工艺技术,十分精通音乐律品。张苍善于吹笛,技巧之高超,超过了当时皇宫内专业人员的水平。正因为他多才多艺,有多方面的兴趣爱好,其精神也就有了多方面的寄托,生活充实,从无空虚、苦闷、彷徨之感,这对于他的身心健康非常有利。网络配图 德高尚,知恩必报张苍很注重道德品行修养,处处与人为善,乐于助人,且懂得知恩必报,人际关系很好。比如王陵是他的救命恩人,他始终铭记在心,毕生“以父事陵”,像孝敬父母一般敬重王陵。王陵死后,又像孝敬父母一般侍奉王陵的夫人。此时的张苍,已官至丞相,属国家重臣,但他却没有因为官位升高而有丝毫的傲慢和懈怠。 每天清晨,张苍必梳理整齐,前去看望王陵夫人,向她请安问好,待亲眼看到她吃完早餐以后,才赶赴朝廷处理各种政务。张苍如此尊敬老人,以身作则,使得家人及其下级官吏也都纷纷效法他,以孝顺、敬爱、尊崇的态度来对待他。张苍的高尚品德为他健康长寿创造了良好的条件。 家庭和睦,子孝孙贤张苍尊老爱幼,不断言传身教,这对他的家人的影响极大,其子孙对他也很孝敬。张苍晚年老而无齿,无法咀嚼食物,于是便雇来一百个女人作为他的奶妈,供他每天喝奶。人奶营养丰富而又全面,这对张苍益寿延年无疑起到了积极作用。其实,张苍祖辈及父亲都是身材矮小不足五尺的人,如果用古代“七尺男儿”的尺度衡量其祖辈的话,其祖辈均为残疾。 张苍为了改变家族的遗传因子,就特别注意营养保健,他不饮酒,不食辛辣食物,偏好以人乳为食,他喜欢音律,擅长吹奏律管和唱歌,他乐观洒脱、无忧无虑。最终他的努力还真的得以实现,不仅改变了自己的形象,还惠及子孙两代,他的儿子身高八尺,也是六尺之躯。 张苍一生著有《张苍》十六篇,提出和制订了一套比较完整的关于度、量、衡、方面的理论,并把算学研究成果直接用于国计民生;在采用历法方面,他比较了黄帝历等古六历,提倡采用《颛顼历;增订、删补了《九章算术》,使之成为影响中国传统数学二千余年的经典著作,可以说他的一生是拥有杰出贡献的一生,是拥有辉煌成就的一生。 但是,金无赤金,人无完人,张苍用了那么多女人的奶水来求得自己的长寿,实在是侮辱和损害了女子尊严和权益的一种做法,以至成为他晚年最大的瑕疵和污点。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。