生蚝的功效与作用很多,很多人都爱吃,但买回来并不太会处理,不仅是开壳,帆叶网,里面的内脏也不知道怎么处理,那你可以看看生蚝如何清洗内脏图解,本来生蚝的处理是非常简单的,而且里面的内脏团是可以吃的,固然如果介意的话也可以去掉。

一、带壳生蚝

清洗内脏

图解

1、买回带壳的生蚝,最好先用刷子将外壳上附着的泥沙清洗干净。

2、然后将清洗好的生蚝放入冷水中浸泡,让生蚝张嘴,方便在生蚝壳之间插入短刀。

3、将刀插入生蚝壳之间,左右扭动就可以开壳了。

4、最终用水冲洗一下即可食用,肉质普通都比较干净。里面黑色的肉块普通是内脏团,不想吃的可以摘除。这就是生蚝如何清洗内脏图解,固然如果是买回来的生蚝肉,清洗就麻烦点。

二、无壳生蚝肉的清洗图解

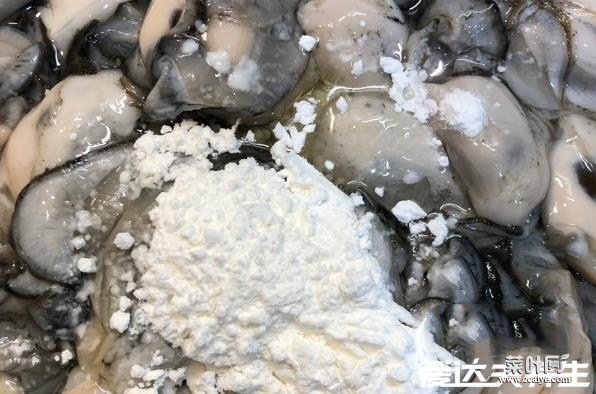

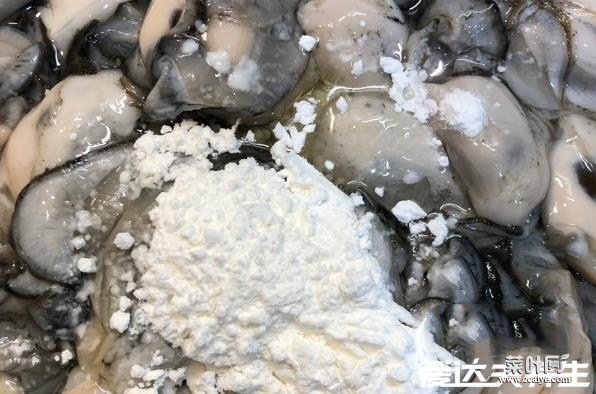

1、如果买回来的是生蚝肉,里面都会掺杂破碎的生蚝壳或其他杂质,就比较脏。

2、加入生粉和生油(两勺配300克生蚝肉),轻轻搅拌,注意不要弄破生蚝肉。

3、随着搅拌,脏东西就会都跑进生粉、生油的溶液当中,然后在过滤掉溶液,在流水中清洗。

4、清洗干净的生蚝肉看起来就非常干净了,固然发黑的也是内脏团,可以选择去除或者不去,吃了影响不大,但如果遇到绿色的,就一定要去除,属于变质的,不能吃。这就是生蚝如何清洗内脏图解,能买到的两种生蚝清洗方式都有,赶紧自己试试看。

同治帝王如何死的 解开历史上同治帝王真正死因

同治怎么死的:清穆宗同治皇帝,姓爱新觉罗,名载淳生卒于1856年—1875年,是大的第十位皇帝,出生于北京,是清文宗帝的长子。同治帝在位13年,在这13年中,清政府依靠、、等一批重臣镇压了起义等一系列的农民起义,同时兴办洋务新政,大清帝国迎来了最后的回光返照似的兴盛。同治帝也是最后以为出生在皇宫大内的皇帝。接下来就由小编来详解下同治皇帝怎么死的。 在晚清的皇帝中,同治皇帝的死因一直是史界和一般老百姓津津乐道的话题。同治帝年仅19岁就去世,根据正载是死于天花。但在民间流传甚广的是,同治帝是因微服逛妓院,染上梅毒而死的。同治死于梅毒的说法通过野史、小说、电影等通俗载体流传于世,似乎是家喻户晓,成为老百姓茶余饭后的谈资。在历史研究者当中,也有人持同治死于梅毒说法的,但更多的研究者认为应根据可靠的档案史料来解开这个疑案。他们通过对清宫档案史料的分析,认定同治确系死于天花而不是梅毒。双方各执一词,同治的死因也就成为中国近代史上解不开的谜。 老百姓之所以怀疑同治帝死于梅毒,也是有原因的。 其一,从常识上说,在当时的情况下,虽然尚未找到医治天花的有效良药,但即使是一般的百姓,患天花还不至于死亡,所以民间把天花称作“天花之喜”,何况是堂堂天朝皇帝,身边有的是高明的御医,怎么就那么容易死的呢?另外,在没有医学专业知识的老百姓眼里,天花和梅毒的病症有点类似,因此怀疑同治得的是梅毒而不是天花也就是很自然的事了。就是在清朝的宫廷里曾经贴身服侍过太后的女官德龄,也对同治死于天花的说法有所怀疑: “因为同治的身体一向十分健壮的,论到天花这一种病症也决非就是绝症,只要医治得合法,调护得适宜,要治好也是很有可能的,至多不过使同治那样一个美少年变为麻脸而已。” 其二,从同治帝平常的行为习惯上怀疑他有可能染上梅毒。 据《清代外史》记载,同治帝选皇后的时候,同生母西太后发生了意见分歧。西太后喜欢美貌艳丽但举止轻佻的侍郎凤秀的女儿,但同治帝和东太后却都看中了清朝唯一的“蒙古状元”崇绮之女阿鲁特氏,该女虽然相貌平常,但举止端庄,一见就知道是有德量者。同治帝不顾母后的反对选择了阿鲁特氏为皇后,凤秀女只被封了个慧妃。对此慈禧太后一直耿耿于怀,甚至没有给予崇绮家“皇亲国戚”的特殊待遇。婚后,同治与皇后“伉俪綦笃”,这就更加激起了慈禧太后的不快。慈禧千方百计地离间帝后二人的关系,派阻止皇帝和皇后相见,又强迫同治亲近慧妃。同治帝是时虽有一妻四妾(慧妃之外还有瑜妃、瑨妃和珣妃),却左右不是,不能自主,因此索性谁也不亲近,终年独宿乾清宫。在乾清宫的同治帝独眠难熬,就经常化装成老百姓微行出宫。据传,有好几个人在肆井中亲眼看见过同治帝的行踪。后来,就从宫中传出同治帝出痘病重之事。据此,人们有理由怀疑,皇帝微行时也许到过前门外的八大胡同逛妓院,因而染上了梅毒。现在涉及这段历史的许多文学作品,都采用了类似的说法。 在近人对同治死因的研究中,有两篇结论相反的文章最值得注意。一篇是当时同治帝的御医李德立的后人李镇写的文章《同治究竟死于何病》(以下称李文),他根据父辈传下来的口碑等材料认定同治帝确系死于梅毒。另一篇是人民大学档案学院的研究者刘耿生和中医医生张大君合撰的《从公布档案史料谈同治帝的死因》(以下称刘文),对传世的同治帝的病症档案进行分析,肯定所记载的症状是天花而不是梅毒。 李文称自己曾祖父就是为同治看病的主治御医李德立。李德立生前曾把同治死于梅毒的秘密告诉了作者的祖父。祖父又把这个秘密传给了作者。他的祖父称: 曾祖父奉诏入养心殿请脉之初,已看出是梅毒之症,为了慎重起见,曾约一位有名外科御医张本仁会诊,一致肯定是杨梅大疮。自忖若奏明载淳生母慈禧,她通晓医道,喜怒无常,如若一时火起,指责有辱九五之尊,必遭杀身之祸。倘若知情不报隐瞒病情,又怕责任重大,最终难免治罪,真是左右为难,经与右院判庄守和商议,认为反正是治不好的病,何况这是自古以来少见的帝王之绝症,难告于天下,不如装糊涂吧。既然宫中都说天子出水痘,就照天花来治。好在皇室近臣对天子微服寻花问柳,都睁一只眼闭一只眼,讳而不言,自己又何必戳穿,自讨苦吃呢?不过请脉处方还须格外小心谨慎,因为每张脉案都要呈东西两太后过目,有时六爷恭王奕忻和帝师翁同龢还要拿来斟酌一番,最后登记入档,责任重大,如用治梅毒的药,岂不自相矛盾,所以只能用芦根、元参、金银花、桔梗之类配制的“益阴清解饮”、“益肾清毒饮”、“益肾清解饮”等滋阴化毒的补剂。 当然,即使不用治梅毒的“猛药”而只用以上所列滋阴化毒的“温药”进行调理,同治帝也不致于死亡。据作者的祖父说,经过一段时间调理,同治的病有所好转。但是后来发生了一个变故,直接造成了同治帝的猝死: “十二月初四日午后,阿鲁特氏来东暖阁视疾,当时载淳神志清醒,看见皇后愁眉锁目,泪痕满面,乃细问缘由。这时早有监视太监走报西太后,说皇帝和皇后阁内私语。慈禧急来东暖阁,脱去花盆底高跟鞋,悄悄立在帷幔之后窃听,并示意左右禁声,切勿声张。此时皇后毫无察觉,哭诉备受母后刁难之苦。皇帝亦亲有感受,劝她暂且忍耐,待病好之后,总会有出头的日子。……不料慈禧听到此处正刺所忌,竟勃然大怒,立刻推幔闯入帏内,一把揪住皇后的头发用力猛拖,一大撮头发连同头皮都被拉了下来,又劈面猛击一掌,顿时皇后血流满面,惨不忍睹。慈禧又叫太监传杖,棒打皇后。同治大惊,顿时昏厥,从床上跌落在地,病势加剧,从此昏迷不醒。急传先曾祖入阁请脉,但已牙关紧闭,滴药不进,于次日夜晚死去。” 李文的这个说法是和某些清代野史相一致的。但刘文认为,此说未见档案史料参证,难成定论。设在内的中国第一历史档案馆的研究人员曾经根据从堆积如山的清宫档案中找出的《万岁爷天花喜进药用药底簿》(以下简称药底簿)进行分析,认为同治帝所患之病是天花而决非梅毒。刘文正是依据这个药底簿,并邀同中医学方面的专家来共同澄清这个疑案的。 刘文认为,天花和梅毒的病状是有显著的区别的,而药底簿所描写的病状是天花而不是梅毒。理由有以下几点: 第一,在患病之初,患天花者发病很急,一般都要伴随着发烧、脉搏跳动加快的反映,而患梅毒者则起病不急,无发烧症状。而药底簿则记载同治发病之初连续发了7天的高烧,“脉息浮数而细,系风瘟闭束,阴气不足,不能外透之症,以致发热头眩,胸满烦闷,身酸腿软,皮肤发出疹形未透,有时气堵作厥”、以及“咽喉干痛,胸满作呕,头眩身热”等,这些都是出天花的症状。 第二,从药底簿的记载里可以看出,同治患病时出现头痛、背痛、发冷、寒战等全身性的天花症状,而梅毒患者是不会有这些全身性的明显症状的,表面上看也许像个健康人。 第三,从天花皮疹的分布部位和转化规律上可以看出同治帝患的是天花之症。 从分布部位上看,天花皮疹一般发于额部、发际、面颊、腕,逐渐延及臂、躯干、而至下肢,多见于身体暴露部位,呈离心状分布,这与药底簿所记的症状是相吻合的; 从皮疹形态的转化规律上看,一般天花患者在患病的头两天就会出现斑疹,数小时后斑疹迅速变为圆形的丘疹。病人出疹后,全身中毒症状反而明显减轻,胸堵烦呕现象减退,大便通畅,胃口渐开。又过了二、三日,丘疹开始灌浆,成为疤疹,这种疹的中间凹陷成脐形,周围有红晕。到了天花起病的第八、九日,疱疹转为脓疽。又过两三天,脓疱逐渐干缩成痂。大约在发病后的二至四周,痂开始脱落,天花发病的过程基本结束。药底簿的记载正好与上述的症状以及皮疹的转化过程相一致。而梅毒则不同,发病的周期要比天花长,而且梅毒的斑疹大小如蚕豆,形状为圆形或略带不规则形,不是天花疱疹的那种脐形。 那么,为什么患天花会导致同治帝的死亡呢?那是因为同治在天花的后期不幸皮肤感染,“发热头眩俱退,惟湿毒乘虚流聚,腰间红肿溃破,浸流脓水,腿痛筋挛,头项胳膊膝上发出痘痈肿痛。”这种并发性的皮肤感染愈来愈重,使病人逐渐丧失了抵抗力。最后,皮肤感染发展到发生“坏疽性口炎”(俗称“走马牙疳”)的地步,此病一般发生在全身性疾病的末期,很可能导致全身衰竭而突然死亡。 以上的论证可以说是史学和医学的完美结合。不过,略显遗憾的是,刘文并没有提出有力的证据,以排除药底簿是御医等人为了掩饰同治帝的真实病状而故意伪造的可能性,所以也就影响了“同治帝死于天花”这一结论的权威性。看来,同治帝死因之谜尚有待于后人的进一步探索。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

该如何正确评价汉武帝刘彻?好大喜功还是雄才大略?

“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”这是毛家大爹最有名的词《沁园春.雪》中的一句,可见大爹对、是极其推崇的。其实,历朝历代的文人墨客对汉武帝的评价基本分为两种:一种是“雄才大略,拓土开疆或曰击溃匈奴”;一种则是“,穷奢极欲或曰穷兵黩武”。这两种截然不同评价的来源,可以追溯到司马光著述的《》。《资治通鉴.汉纪十四》是这样记载的:“赞曰:汉承百王之弊,高祖拨乱反正,文、景务在养民,至于稽古礼文之事,犹多阙焉。孝武(即汉武帝)初立,卓然,表章《六经》,遂略咨海内,举其茂俊,与之立功。……如武帝之雄材大略,不改文、景之恭俭以济斯民,虽《诗》、《书》所称何有加焉! 臣光曰:孝武穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷,信惑神怪。巡游无度,使百姓疲敝,起为盗贼,其所以无异于秦始皇几矣。然秦以之亡,汉以之兴者,孝武能尊先王之道,知所统守,受忠直之言,恶人欺蔽,好贤不倦,诛赏严明,晚而改过,顾托得人,此其所以有亡秦之失,而免亡秦之祸乎!”在这段文字中,班固称赞了汉武帝的雄才大略,而司马光却是这样评论汉武帝的:孝武穷奢极欲,繁刑重敛等,与秦始皇几乎相同,而秦亡,汉却兴,是因为孝武能尊崇先王之道,知道应该遵守什么。尤其是晚年能改过,所托的顾命大臣等得力,才避免了亡秦之祸。 窃以为,司马光之言之所以准确,从的《.平准书》中也可以看出来。《史记.平准书》是一篇“食货志”,内容关系百姓吃穿、国家用度、土地、徭役、赋税、经济、政策等等。从“食货志”中最容易看到政府对人民实行的是仁政还是暴政。国与民,好比是天平的两端,两端保持平衡了,便基本上实行的是仁政。如果老百姓这一端失衡了,便是暴政。从《史记.平准书》里看,汉武帝行使的不是仁政。因为他穷兵黩武,好大喜功,耗尽民脂,又变本加利搜刮民财,横征暴敛过犹不及,使国家成了一架敛财的机器,而百姓的血汗却被这架机器榨干了。 《史记.平准书》中记载:汉初,国家实行黄老“无为而治”的养民政策。到文、景之时,国家安定,百足;京城积聚的钱币巨万,以致库府中穿钱的绳朽烂了;天下粮食到处都堆得满满的;太仓中的粮食,大囤小囤如兵阵相连,有的露积在外,都腐烂不能食用了。街坊百有马,阡陌之间更是骡群;居住里巷的普通人也能吃上膏粱肥肉,做吏胥的老死也不愿改任,做官的以官职为姓氏名号……真可谓“”,太平盛世。 但到了当,财政状况急转直下。先是对南越和闽南用兵,江淮一带骤然动荡不安,耗费巨大。接着开拓西南夷,凿山通道千余里,致使巴蜀一带百姓疲惫。向东开凿通往沧海郡的道路,人工费用与开拓西南夷相等。在北边与匈奴的战事逐渐扩大,军需大增。又调发十多万人修筑并守卫新拓展的朔方郡,因水陆运输的路程极辽远,自崤山以东的百姓都要承受这个负担,耗费数十万至百亿,国库都空虚了。由是,便开始卖官鬻爵。捐献财物的就可以补充官额,能出钱的就可以免刑,交纳羊群的可以做郎官。 连年对匈奴作战,先是派大将军以十余万兵力出击匈奴右贤王,获敌首级及俘虏一万五千人;二次再派卫青出击匈奴,获敌首级及俘虏一万九千人。汉武帝出手大方,立功者赏赐黄金共达二十多万金。投降的数万匈奴也得到了厚赏,吃喝拉撒全由大汉政府统管。由于战事耗费巨大,倾尽库藏钱币和赋税收入,仍不足以供应战争的消耗,于是再行卖官鬻爵。武功爵每级价十七万,共值三十多万金。武功爵最高可至乐卿,更大者甚至可封侯或封卿大夫。 有了钱粮,又派骠骑将军再次出击匈奴,获敌四万首级。匈奴浑邪王率众数万人投降,大廷调拨两万辆车迎接,到了都城长安,连同有功将士一并赏赐。这一年的开支高达一百多亿。 从前的水利工程白耗钱财不说,政府又要修通汾水与黄河的渠道,征数万人上工;因渭水船运水渠曲折绕远,便要从长安到华阴开凿一条直渠,又征数万人上工;朔方也要开凿水渠,再征数万人上工;各条渠道修了两三年还未完工,耗费却在数十亿。为了征讨匈奴,必须大量养马,带到长安来喂养的马就多达数万匹,关中养马的士卒不足,就从附近诸郡征调。投降的胡人都靠政府供给衣食,政府财力不足,汉武帝亲自节约,降低膳食标准,解下乘舆上的马匹,拿出皇宫的储蓄,去供养他们。 偏又遇上灾年,崤山以东的七十多万灾民要迁徙到函谷关以西或朔方以南的地区去,耗资以亿计。国库告罄。再加上修昆明池;做柏梁台、广苑囿;访仙求道,泰山封禅,其花费不可胜计…… 如此折腾,国库枯竭,于是就在钱币上做文章。用白鹿皮一尺见方,饰以绣文,制成“皮币”;把银与锡合在一起冶炼成“白金”。皮币实则是一种脱离价值规则的空头支。这两种货币都不能凑效,又全面禁止郡国铸钱,只有上林苑所属的三官才能铸钱。从前郡国所铸的铜钱全部作废销毁,铜则上缴国家。由是,老百姓手里的铜钱,一夜之间全部变成了废铜。 汉武帝的好大喜功,不仅使人民处于水深火热之中,而且对国家经济造成了严重的破坏,完全断送了由他爷爷和他爸爸创建的“文景之治”的大好局面。国家垄断经营,加重赋税,让大批商人破产,简直到了、竭泽而渔的地步,几使大汉王朝趋于亡秦之势。 综上所述,足以证明,司马光对汉武帝的评价是准确的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: