杜淹(?—628)字执礼,京兆杜陵(今陕西长安)人,官宦之家,豫州刺史杜业孙、河内太守杜征之子。

隋时隐太山,文帝恶之,谪戍江表。

秦王引为天策府曹参军,文学馆学士,侍宴,赋诗尤工,赐金钟。

坐事流巂州。

太宗召拜御史大夫,检校吏部尚书,参预朝政。

卒。

赠尚书右仆射。

传世诗三首:《召拜御史大夫赠袁天纲》、《咏寒食斗鸡应秦王教》、《寄赠齐公》。

杜淹,字执礼。

隋时隐太山,文帝恶之,谪戍江表。

秦王引为天策府曹参军,文学馆学士,侍宴,赋诗尤工,赐金钟。

坐事流巂州。

太宗召拜御史大夫,检校吏部尚书,参预朝政。

诗三首。

淹祖杜业为北周豫州刺史,父杜征为河内郡太守。

他又是唐初良相的叔父。

淹幼时,聪明而多才艺,有美名。

与同郡韦福嗣交厚,他曾对韦福嗣说,陛下好用隐士,不若隐居太白山。

两人因此不出仕,隐居太白山。

知道实情后,非常生气,把他们流放到长江以南。

大赦天下后,淹回京。

大业末年(616年),官至御史中丞。

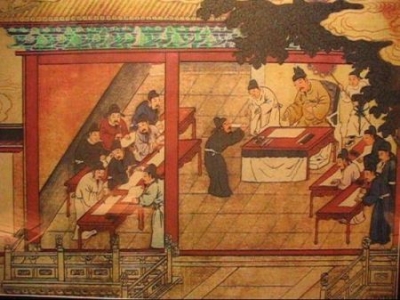

后因荐举,为天策府曹参军。

太宗即位后封安吉郡公。

太宗贞观元年(627)拜相,以御史大夫检校吏部尚书,参与朝政。

平生素与不和,身兼二职而无清白之誉,常为时论所讥。

贞观二年(628年)卒,赠尚书右仆射, 谥号“襄”。

义宁二年(618年),灭亡。

次年(唐高祖武德二年),在洛阳废,自立为郑国。

以杜淹为吏部尚书,颇得任。

淹侄如晦为唐皇子李世民谋士,杜如晦的哥哥(名不详)和弟弟杜楚客密谋在洛阳起事,事情泄露,哥哥被王世充所杀,楚客被关押。

武德四年(621年),李世民平定洛阳,杜淹将被杀,杜楚客说服兄杜如晦营救。

起初,杜淹欲投靠太子建成。

负责选官的封德彝告诉了房玄龄,房玄龄担心对李世民不利,便推荐杜淹为天策府兵曹参军、文学馆学士。

武德七年(624年),庆州总管杨文干私运东宫铠甲。

事发,唐高祖大怒,囚禁了。

杨文干害怕,举兵谋反,被李世民平定。

事后,在齐王李元吉的劝说下,高祖释放了李建成,而归罪于杜淹和东宫属官韦挺,将他们流放到巂州。

李世民知淹无罪,赠以黄金三百两。

武德末年(626年),后,太宗即位。

即召回杜淹,拜御史大夫,封安吉郡公,赐实封四百户。

唐太宗贞观元年(627年),杜淹迁吏部尚书,参议朝政,成为宰相之一。

他前后推荐四十余人,后来多为知名官员。

杜淹曾推荐刑部员外郎郅怀道,太宗问:“郅怀道何如?”淹答:“怀道在隋作吏部主事,有清廉谨慎之名。

炀帝三下江都时,行计已决,公卿都违心赞同巡游。

郅怀道官位极卑,独称不可。

”太宗问:“卿当时对下江都如何说?”淹答:“臣从行计。

”太宗问:“事君之义,有犯无隐。

卿称怀道为是,为什么自不正谏?”淹答:“臣当时不居重任,又知就是进谏也必定不从,徒死无益。

”太宗问:“称从父之命,未为孝子。

故父有争子,国有争臣。

若以君主之无道,为什么还做他的官?既食其禄,为什么不匡正他的过失?” 太宗又召淹笑曰:“卿在隋朝,可以说官位小而不言;仕王世充,为何不极谏?”杜淹回答:“亦有谏,但王世充不从。

”太宗说:“王世充若修德从善,当不灭亡;既然他无道拒谏,卿怎么能免祸?”淹哑然。

太宗又问:“卿在今日,为宰相之一,会陈辞极谏吗?”杜淹回答:“臣在今日,必尽死无隐。

当年,在虞国时,虞国亡;在秦国时,秦国霸,臣窃自比之。

”太宗笑。

当时,淹兼二职,而无清廉之誉,又素与长孙无忌不睦,时多有非议。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

隋朝给唐朝备下了百年口粮,不然哪有什么贞观之治

,是令中国人永世怀想的一个伟大时代。 在这个时代里,人民,歌舞升平,温良慈善,百官恪尽职守,米缸里装的是吃不完的小米,田地里生长着绿油油的疏菜,男人雄浑大气,女性柔美端庄……总之,这样一个近乎于传说中的美好时代,是由唐太宗李世民先生一手创造出来的,所以他在中国皇帝排行榜上,理直气壮的占据了首位。 但这一切,却只不过是一个拙劣的骗局。 首先,压根就没有什么贞观之治--贞观是有的,贞观只不过是李世民时代的年号,但“之治”这怪东西真的没有。之所以人们认为有,一来是李世民自己的刻意宣传,二来呢,人们真的希望能有这样一个伟大的时代,有一个伟大的帝王,由他老人家勤勤恳恳的替大家创造一个坐享其成的舒服时代,这种愿望符合人类的懒惰天性。网络配图 其次,就算真有什么“贞观之治”,那也跟李世民没得关系--任何一个美好的时代,都是由民众自己创造的。从规律上来说?只要当时的领导人少跟老百姓添乱,别今天弄出来个指示,明天搞出来个精神,后天又琢磨个讲话强迫老百姓放下锄头去学习,只要当领导的别太缺德,放手让老百姓建设自已的家园,用不了多久,就会搞出来一个“之治”来的。 历史上,举凡领导人陷入政治斗争,手忙脚乱之际顾不上祸害老百姓的时候,都会有一个“之治”的时代到来。 所以从理论上来说,纵然是真的有什么贞观之治,那也跟李世民本人没有任何关系。 到了李世民的下任,唐高宗的时候,忽然有一次,李治,问户部尚书高履行:老高啊,去年咱们国家,增加了多少人口啊? 高履行回答说:去年的人口增长,同往年一样的,还是十五万户。 李治问:你的意思是说,自打贞观年以来,咱们国家每年的人口增长,都是十五万户吗? 高履行道:然也。 李治又问:那咱们国家,现在有多少人口了? 高履行道:三百八十万户。 李治掐指一算:嗯,现在有三百八十万户,贞观之治一共是二十四年,每年人口增长十五万户,二十四年的增长人口数目就是三百六十万户……我操老高,不对啊,这个意思就是说,贞观之治刚刚开始的时候,人口总数不过是二十万户……不会吧? 高履行道:反正也差不了多少。网络配图 李治有点醒过神来了:我靠,啥贞观之治啊,纯粹是忽悠人,所谓贞观之治,不过就是让人民群众狂生孩子罢了……对了,大隋开皇年间,有多少人口啊? 高履行回答:当时的户口总数,是八百七十万户。 李治大惊:老高你啥意思?你莫非说……是说隋唐改朝称代,把全中国人的几乎杀光光了吗? 高履行:陛下你别冤我,这话是你自己说的…… 李治寻思了半天,又问道:老高……那隋开皇时,生产的粮食有多少? 高履行道:当时的粮食,足够八百七十万户吃五十年的…… 李治大惊:当时有这么高的生产力吗? 高履行道:怎么就没有?粮食都生产出来了,你还有什么疑问? 李治道:这个这个……我明白了,我爹的贞观之治,就是带着不足十分之一的人口,狂吃人家足够五十年吃的粮食……明白了,贞观之治,就是你拿刀子把人砍光光,然后慢慢吃人家产出来的粮食,这个就叫之治了…… 关于这段对话,在《》中写得,即使我们把这段话打上八成的折扣,也只能得出这样的结论:隋唐之战,看似波澜不惊,实则是恐怖到了极点--天底下的老百姓,几乎要被杀绝杀净了,余下来的人口,尚不足大隋开皇年间的十分之一。而大隋时代抓革命,促生产,生产出来的足够全天下人食用五十年之久的粮食,就构成了李世民贞观之治的经济基础。 退一万步说,就算是大唐贞观年间的人口并没有少到如此恐怖的程度,那也不可能达到隋开皇年间的百分之五十,而这就意味着,隋帝国时代已经为他们准备了足足一百年的粮食--大唐帝国不过是一只趴在米缸上的特大号老鼠,等把这些粮食全都吃光光,帝国也就稀哩哗啦分崩离析了。 总而言之,史家通过这段记载,偷偷的告诉我们这样一个秘密:贞观之治与李世民没任何关系,任何人,哪怕是让再回来,也同样会在如此稀少的人口基础之上,坐享“之治”的社会福利。 这段话的另一个意思是说:人民的福祉与帝王的基业没得丝毫关系,而只与人口的数量成反比,人口越多,资源越是紧缺,就越是没得法子“之治”,而通过战争的手段将人口削减到一个理性的数字之后,“之治”就自然而然的到来了。网络配图 所以帝王的历史价值,不过是穷兵黔武,想出最精妙的法子,砍光过于膨胀的人口而已。 单只是从这个意义上来说,李世民他还算是称职的。 然而话又说回来,既然贞观之治这里压根不需要李世民,那么李世民他又活个什么劲呢? 这个答案,伴随着徐小妹的身世之谜,于贞观二十四年脱颖而出。 唐太宗是中国历史上的一代英主,其治绩一直为后世所传颂。唐太宗即位后,因亲眼目睹的兴亡,所以常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属。他像一样,把人民和君主的关系比作水与舟,认识到“水则载舟,亦则覆舟”,因此留心吏治,选贤任能,从谏如流。他唯才是举,不计出身,不问恩怨。在文臣武将之中,魏徵当过道士,原系太子旧臣,曾议请谋杀太宗;做过铁匠,又是降将,但都受到重用。太宗鼓励臣下直谏,魏徵前后谏事二百余件,直陈其过,太宗多克己接纳,或择善而从。魏徵死后,太宗伤心地说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;,可以明得失。魏徵逝,朕亡一镜矣。” 太宗在经济上特别关注农业生产,实行均田制与租庸调制,“去奢省费,轻徭薄赋”,使人民衣食有余,安居乐业。在文化方面,则大力奖励学术,组织文士大修诸经正义和史籍;在长安设国子监,鼓励四方君长遣子弟到来留学。此外,太宗又屡次对外用兵,经略四方,平东突厥、定薛延陀、征高句丽、联姻吐蕃、和高昌,使唐之国威远播四方。太宗则被西北诸国尊为“”,成为当时东方世界的国际盟主。 总之,在太宗执政的贞观年间(627年-649年),在君臣的共同努力之下,出现了一个政治清明、经济发展、社会安定、武功兴盛的治世,史称“贞观之治”。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

卢怀慎为什么会被说成是混饭吃宰相?死后两年仍令唐玄宗泪奔

今天小编给大家带来他无治国大才 还被讥为混饭吃宰相 为何死后两年仍令泪奔?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。 唐玄宗开元时期,朝中名臣众多,比如有治国安邦之才的宰相姚崇、宋璟、张说等,他们都被玄宗重用,共同打造了史上赫赫有名的。但此时,跟姚崇等同朝为官的大臣中,有一位宰相,他并无治国大才,还被人讥讽为混饭吃宰相,为何却被唐玄宗赏识、而且在他死后两年仍令玄宗泪奔?他究竟凭什么让一国之主感动?本期分解。 说实话,这位宰相确实不够出名,也没什么治国安邦之大才,但他的历史地位却很高,比如著名学者司马光把他同姚崇并列;著名思想家王夫之把他同姚崇、并列。可见他确实有之处。 他名叫卢怀慎,滑州灵昌(今河南滑县西南)人。卢怀慎出身于官宦世家,其祖父曾任灵昌。卢怀慎少年时,就很与众不同,他父亲的朋友监察御史韩思彦曾感叹他的才气,说他前途。后来他勤奋读书,考中,步入仕途,在时期,历任监察御史等职。 神龙元年(705年),唐中宗恢复唐朝。中宗在位时期,卢怀慎有两次上书皇帝被后人称道。第一次是在中宗刚即位时,他将其母武则天迁居上阳宫,为了表达其孝心,他十天就去朝见80多岁的母亲一次。卢怀慎时任侍御史,他进谏道:“昔日称帝后,五日朝见太公一次,是因为他以布衣身份得到天下的,故将尊贵归于父亲;如今陛下遵循成法、继承皇位,怎可效仿汉高祖?何况陛下从这里到上阳宫来往频繁,万一有愚人或者歹人进犯车驾,该如何对付?愚臣认为应将接到内朝,这样陛下也尽了孝道,也可以免去陛下来去的麻烦。”然中宗没有采纳卢怀慎的建议。 第二次上书是在景龙年间,卢怀慎改任右御史台中丞,又上疏朝廷,主要提出了著名的三条主张: 其一是,诸州都督、刺史、别驾、长史、司马、县令等任职不年,不能迁官。政绩优异者,可加赐车马裘服,可提高俸禄,可派使节慰问,可下诏书劝勉,要等到有公缺之时再加以提拔。对于毫无政绩、贪婪暴虐者,则要免官放归乡里。 其二是,要将那些员外官中有才能的,可以担任地方长官或高级僚佐的官员,一并加以升迁,让他们在地方上出力,由朝廷核查他们的政绩。若年老有病不能任职的,一切停罢,使得贤者与不贤者能截然分开。 其三是,因贪赃而被停罢官职者,罢官不到十年,不得加以录用。 他对皇帝的劝谏可谓,每条建议都是摆事实、讲道理,甚至用圣人之言加以劝勉。他这样说道: 曰 “苟用我者,期月而已,三年有成。”意思是,即便是圣人孔子主持国家政事,也得三年才会很有成绩。何况普通人呢?接着又引用《尚书》中的话说:“每隔三年就要考核政绩,经过三次考核才决定对官员的提拔表彰或罢免惩罚”。并以春秋时的政治家为例,说他在为相,变更法令,颁布刑律,第一年众人怨恨他,想杀他,三年后国人才感德而歌颂他。子产也是贤人,他治理国家尚且需要三年才有成绩,何况平常的人呢? 他接着阐明,如果民众知道官吏任职不长,便不听从他的教导;官吏知道迁官日期不远,也就不想竭尽他之所能为民办事。所以卢怀慎主张各级官员任职不满四年不能升职。 卢怀慎主张选拔优秀的人才,官不在多,在于有没有才能,“官不必备,惟其才”。他指出当时官员太多,结构臃肿,每年为官员们支出的俸禄就多达亿万之巨,耗空了府库,所以必须削减冗员,唯才是举。 他又指出,当时有贪污受贿、残害平民的官员,虽然被流放贬官,但很快就升迁回来,仍然作地方长官,被委任在岭南、沙漠等边远地区,只是粗略表示一下惩罚。他们内心中自暴自弃,未必有侮改之心。圣明的君主对于万物应该平分恩泽没有偏向,用有罪的官吏治理远方,等于是给奸人恩惠而遗弃了远方的民众。远方州郡,哪点辜负了圣明教化,要单独承受这种恶政呢?边境地方夷族与汉人杂居,恃仗险要之地,山高皇帝远,更容易叛乱,更难治理,如果长官没有治理的才能,就会使平民流亡,甚至成为盗贼。由此说来,才能平庸的都不能治理好边远地区,何况奸猾的官吏呢?卢怀慎这项提议可谓很有真知灼见。 以上疏奏虽然比不上后来姚崇给唐玄宗提出的治国十大策略,至少在官吏的任用选拔上很有见地,可惜唐中宗没有眼光,对卢怀慎的提议不予重视,很少采纳,不然,开元盛世说不定会提前开幕。 开元元年(713年),唐玄宗任卢怀慎紫微、黄门两省平章事,出任宰相。 714年,卢怀慎代理黄门监。当时薛王李业的舅舅王仙童欺凌百姓,遭到御史弹劾,并申报立案。李业为舅舅向皇帝求情,唐玄宗便命紫徽省、黄门省复审。卢怀慎与中书令姚崇上奏道:“王仙童的罪状清楚明白,御史的弹劾并无冤枉之处,不能对他放纵宽宥。”唐玄宗遂命结案,从此皇亲国戚的气焰收敛了不少。 715年,卢怀慎被正式拜为黄门监,并兼任。当时,姚崇因儿子去世,告假十余天,倒致政务堆积如山。卢怀慎对此无从决断,惶恐不已,向玄宗请罪。唐玄宗道:“朕将天下之事委托姚崇,只是想让卢爱卿对雅士俗人起镇抚作用而已。” 卢怀慎自认为才能不如姚崇,因此把朝中许多事务都推让给姚崇,自己概不专断,当时人讥笑他为“伴食宰相”,伴食就是陪伴着别人吃饭之意,通俗地说,就是跟着别人混饭吃,只吃饭不办事。后人便用“伴食宰相”比喻碌碌无为的官员。 但卢怀慎有,知道自己才不及姚崇,不跟姚崇争功争斗,这已是难能可贵、因为自古以来,有许多才不如人者,不但不主动让贤,还为了自己的利益权力,跟别人斗个你死我活,从而把朝中弄得乌烟瘴气。从这点看,卢怀慎不愧是一位贤人、君子。而且他虽办事没有多大能力,但一直给朝廷举荐贤能,比如后来的宰相宋璟,他都是极力推荐的。所以他被司马光如此称赞:“姚崇,唐之贤相,怀慎与之,以济明皇太平之政,夫何罪哉!” 716年,卢怀慎病重,上表请求退休,得到玄宗的批准。同年十一月,卢怀慎病逝,去世前,他向唐玄宗推荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿等人。唐玄宗十分伤感,追赠卢怀慎为荆州大都督,文成。 卢怀慎一生,虽无治国大才,但他为官极为清廉,不经营其他任何产业,生活简朴清贫。他虽然官至宰相,地位尊贵,但妻子儿女仍然经常处于寒冷饥饿之中。他得到的俸禄以及朝廷的赏赐,经常毫不吝惜地给予朋友亲戚,资助别人,往往所得钱财很快散尽。 713年,卢怀慎与魏知古一同到东都洛阳主持选拔官吏,他随身的用具只有一个布袋。他得病后,朝臣宋璟、卢从愿去他在洛阳的住处看望,见他铺的席子十分单薄而且很破旧,门上连帘没有挂。当时刮着风,还下着雨,卢怀慎只是用席子来遮挡风雨(会风雨至,举席自障)。天晚了,他摆饭招待客人,只有两盆蒸豆、数碗蔬菜而已,十分寒碜。宋璟他们要走时,卢怀慎握着二人的手叮嘱说:“当今圣上英明,急于求得天下大治,然而他在位日久,难免对政事稍有倦怠,恐怕要有险恶小人乘机钻空子。你们经常在天子身边,一定要关注天子的举动,以免朝纲混乱啊!”他在重病之中仍关心着国家大事。 卢怀慎在去世之后,因家里没有积蓄,家人给他办丧事遇到了很大麻烦。据民间传闻,还是家中一个老仆主动卖身换钱给他买了棺材。这虽然有点夸张,但充分说明当时百姓对他的清贫的肯定。史载当时玄宗皇帝要前往东都洛阳,有四门博士张星上言皇帝说:“卢怀慎忠诚清廉,始终以正直之道处世,对他应该给予优厚的赏赐,否则就不能劝人从善。”于是玄宗下诏赏赐卢家织物百段,米粟二百石,才解了前宰相家里一时之困。 卢怀慎去世两年之后,一次唐玄宗在他老家附近打猎,无意间向卢家的方向望了一眼。因为卢怀慎家围墙十分简陋而且又低矮,玄宗感觉他家里气氛不对,好像在办什么事,就派人去他家看看。结果才知道是卢家为卢怀慎举办去世两周年祭祀典礼,事情过得很简朴。于是玄宗停止了打猎,并给卢家赏赐了几匹细绢帛。 当玄宗皇帝策马经过卢怀慎的墓时,他不由得停马凝视良久,见墓前尚未树立石碑,想必是家贫且低调所致;他继而想到卢怀慎正直而清贫的一生,不觉泪崩如潮。于是立即命官府为他立碑,且令中书侍郎苏颋草拟碑文,玄宗皇帝亲自书写(经其墓,碑表未立,停跸临视,泫然流涕,诏官为立碑,令中书侍郎苏颋为之文,帝自书)。 卢怀慎在自己去世两年之后,仍能让皇帝感动得流泪,确非一般官员所能比的。令人钦佩的还有,他不仅自己为官清廉,而且家教良好,儿子卢奂、卢弈也都是清官忠臣。不像大名鼎鼎的宰相姚崇,自己清廉,但家教不严。其子姚彝、姚异,就大贪官,曾遭到舆论的谴责,也导致姚崇自己被人诟病,最终被迫辞职。 卢怀慎的大儿子卢奂为人正直,做官清白,历任御史中丞,曾出任陕州刺史。玄宗曾赞许他的善政,说他:“斯为国宝,不坠家风”。后任南海郡太守。南海处水陆交汇之地,物产丰富,前太守刘巨鳞、彭果都因贪赃获罪。卢奂上任后,做出表率,且整顿吏治,使贪官污吏收敛了许多,政绩显著。他被认为从开元以后四十年间,治理广州有清廉节操的,唯宋璟、李朝隐、卢奂三人而已。 少子卢弈也是个大忠臣,他初为卢县县令,以功绩提拔为给事中,拜御史中丞。不久留守洛阳。爆发后,攻陷东都,官员皆逃散而去,卢弈坚守洛阳,被乱军所俘,宁死不屈,为国殒身,成一代忠烈。 卢怀慎虽缺少治国大才,不如当时的姚崇等人,但其为官清廉的形象也当为万世之楷模。清代著名思想家王夫之说:开元之世,以清贞位宰相者三:宋璟清而劲,卢怀慎清而慎,张九龄清而和,远声色,绝货利,卓然立于有唐三百余年之中…… 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: