明军在与后金 满清的战争中,野战不给力还情有可原。

但为什么就连中原军队原本应该是优势的守城战,都没法取得优势呢?虽然有在宁远城的胜利,但关外的很多城市还是先后丢失了。

很多人一直以为满清就是典型的游牧民族或者进一步是林地蛮族,想当然的觉得满洲在攻城技术上与有很大的差距,认为他们的攻城水平低,手段非常简单。

可实际上,满清在攻城方面的表现,一直是好于明朝。

当然,根据不同时期,后金军队的自身发展状况,他们攻城手法也是有很大不同的。

满洲或者说核心的建州女真,在崛起之前已有了几百年筑城习惯。

所以,你说这么一群人不懂攻城是不可能的事情。

毕竟,建州女真在扩张关外地盘时,一直都需要同其他女真人、汉人甚至蒙古人营建的城市遭遇。

更强的野战能力让清军总是有机会包围明军的城池 当然,在满洲崛起的早期,攻城技术一定是比较粗糙的。

因为在古代,围攻战不仅需要大量的人员和资源堆积,也需要非常多的工程技术底子。

满洲早年在这方面是有欠缺,他们没有太多成熟和先进的技术,来支撑浩大的围攻战。

但后金军队,还是可以通过的办法,对付小堡垒。

又或者买通内奸开门的办法对付大城市。

由于明军野战能力太差,一出城交战,会被围城的后金军队打回去。

这样一来,明军驻守的城市,就会经常遭到围困。

由于士兵和城内居民都被困在有限的空间里,围困一段时间后,就会出现缺兵少粮的情况下。

这时候,就轮到意志不坚定的变节者发挥作用了。

明朝在其他地方的守军,也经常会对被困的城市进行救援。

但因为野战能力不足,这些军队经常只是被临时凑起来的杂牌,结果也是自身难保。

城里守军在目睹援军遭到围点打援的歼灭后,也多半会因缺少物资所造成的士气低落而选择放弃抵抗。

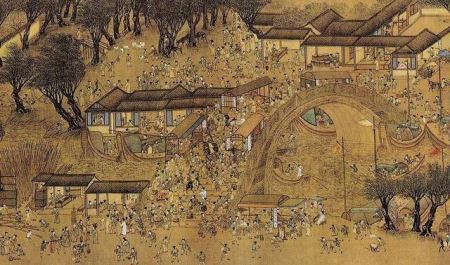

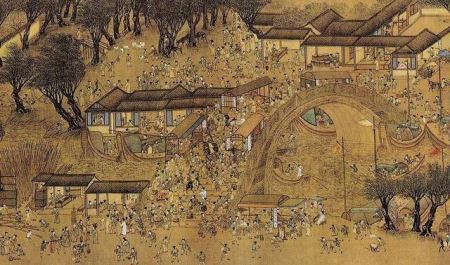

俄国人笔下的第二次 清军构筑了大量壕沟与胸墙 随着制度的建立与完善,后金军队本身的组织水平,有了巨大提升。

从明朝与后金战争的中期开始,后金已经可以组织大规模的围攻战。

加上辽人等各方人员的投奔,逐步壮大的满洲已经在围城战中表现的让明军害怕。

从大凌河战役开始,到后来的雅克萨之围,满洲土木技术都得到了充分体现。

他们通常会像很多专业的古代精锐部队一样,构筑胸墙与挖掘壕沟来断绝城市与外界的联系,困死对手。

这些工事与设防的营垒。

布置非常得当,不容易被偷袭拔除。

于是明军在被围困后,想要突围或救援,往往更加艰难。

此后,明军基本开始将关外的城市和要塞,逐个丢给了满洲。

虽然有袁崇焕在宁远的守城胜利,但这主要是引进东亚当时还没有的红衣大炮所带来的技术红利。

明军第一次使用,收获了奇效。

后金军队第一次遭遇,也碰了。

只是这样的少数胜利,已经无法在根本上改变双方的攻守形式。

被明军寄予厚望的红衣大炮 最终也成为了他们最大的麻烦 最大的转折点,发生在叛变之后。

孔有德的部队里,不仅有刚刚从澳门买来的红衣大炮,还有经过葡萄牙人专业训练的炮手和铸炮师。

从此,满清就拥有了压制明军守城火力的武器。

无论是明朝的弗朗机炮、大将军炮,还是更传统的人力投石器、火铳和弩,都在射程上不如红衣炮。

满清也靠着这些大炮,在入关后叩开了很多明军城池的大门。

其中既有扬州、嘉定、江阴一类的江南要地,也有潼关这样的设防要塞。

另一方面,后金军队中的火器比例增加。

火绳枪手与其弓箭手,在攻城中可以获得盾车等手段防护。

这让攻城的满洲部队,越来越不害怕明军的火力打击。

到了可以近身厮杀的距离,关外部队那种更强的战斗力,更是显露无疑。

明朝守城的胜算,往往大大降低。

桂林之战中的清军盾车与火枪手 就是明军本身的守城技术,也一直称不上不高明。

在失去红衣大炮的垄断优势后,由于自身铸炮水平差,产量也很低下,已经无法取得火力平衡。

明朝虽然也能继续铸造红衣炮,但大部分都是性能不佳的残次产品。

而在非常传统的土木作业上,素质低下的明军,也无法使用坑道、平行战壕等办法,与围城的清军争锋相对。

说到底,战斗力太差,就是挖沟对抗也顶不住。

所以,面对的后金,明军往往难以守住很多城市。

鸡肋的战斗力本身,就注定了他们的军事失败。

哪怕是没有红衣大炮的乱入,结局也不会有根本性的改观。

随机文章揭秘1999年地球恶魔脸事件,云层组成恶魔脸覆盖半个地球(总统吓尿)为什么来了美国就发胖,为什么在美国喝水都胖/你是不是有胖人基因揭秘史前最大的动物第一名,新西兰大鱼龙体长38米(重331.5吨)谛听是什么神兽,是西游师徒成佛的最大帮助者揭秘产生海啸的主要原因,海底火山/海底地震/小行星撞击迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

朱棣为什么要造反:只是不服气侄子继位?

造反的事件就是历史上的“”。1389年,驾崩,因为太子早逝,皇位由皇太孙世袭。建文帝朱允炆登基后,为加强皇权,巩固中央集权,听取大臣、黄子澄的意见,开始采取“削藩”政策。 朱棣率领靖难之役绘图 先帝朱元璋为了抵御外患,巩固疆土,将他的几个儿子分封到各地,成为“藩王”。藩王势力日积月累,成为朱允炆登基后的巨大阻碍,其中燕王朱棣的力量一直是朱允炆的心头之患。 建文帝朱允炆毫不手软地向他的叔叔们举起了屠刀,几位势力较小的藩王先后被削,被贬庶人。与此同时,朱允炆和亲信大臣密谋逮捕燕王朱棣。采取逮捕行动的张信是朱棣的旧部,将消息偷传与朱棣。 朱棣得知,装疯以自保,并训练死士,积聚力量,准备反攻。1399年,朱棣起兵反抗,打着“诛齐黄,清君侧,靖国难”的口号,攻占金陵,而朱允炆也在皇宫大火中不知所踪。朱棣即位,江山易主。 建文帝书生气十足,毫无治国经验,并不具备一国之君的才能。相反,朱棣,与朱元璋颇像。《奉天靖难记》中记载,太祖谓“异日安国家,必燕王也”,朱元璋一直对朱棣寄予厚望。朱棣在看到侄子朱允炆登基后,心有不甘,一直隐忍,在封地培植自己的力量,等的就是这样的一个机会。总而言之,朱棣造反,就是为了自己登上皇位。 朱棣是个好吗 在史学界,朱棣是位有争议的皇帝。他的皇位有违祖制,引起了不少非议。1399年,朱棣打着“清君侧,靖国难”的旗号,打倒他的侄子建文帝朱允炆,江山易主。朱棣自己登上了皇帝的宝座。 朱棣像 朱允炆书生气十足,软弱无能。相比之下,朱棣有勇有谋,更具备一国之君的才能。 放观朱棣在位的22年里,他的功是大于过的。 朱棣在的外交、文化、政治、经济方面都做出了巨大贡献。 他支持下西洋,与海外诸国来往密切,明朝形成了万国来朝的局面,弘扬了国威,促进了政治、经济、文化的发展。以此可见,朱棣具有开阔的眼界和大国君王的风度。 朱棣被后人更为知晓的称号是“永乐大帝”。他笼络了一批知识分子,编纂了《》。这是一部涉及经、史、子、集、医学、工技、农艺等各方面内容的百科全书,比《大英百科全书》早了三百余年,是中华民族文化之瑰宝。 朱棣在位之初是在金陵。但是为了加强对北方地区的统治,巩固统一局面,朱棣将都城从金陵迁到了北京,奠定了北京在此后五百多年里首都的地位。 为了加强中央集权,维护国家统一,朱棣在对边疆管理上,也做出了巨大贡献。他在女真地区设立了奴儿干都司,在贵州设立了布政使司,亲自北征,巩固北部边防。在统治期间,朱棣甚至还加强了新疆地区的控制。 朱棣在位期间勤政务实,功绩显赫。他的雄才大略,继往开来,为明朝的建设立下了。 朱棣传位 朱棣是明朝第三代皇帝,可以说他在位时间是比较长的,整整有二十多年。他在位期间呈现一片繁荣景象,国家昌盛百足。所以历史上把明成祖朱棣在位期间称为。对于明成祖朱棣来说他的成就并非只是治国有方,同时他培养出的后代皇子中有两位也颇有他的才智。 像 明成祖朱棣后面培养的两位皇颇有才华,他们两位一个名为朱高炽,还有一个是朱高煦。但这两位皇子当中性情却大不相同,但是两人都很有才能。对于朱高煦来说他是一位十分能干的将领,和明成祖一样善于行军打仗,有勇有谋。他为明成祖打下江山可以说是立下了汗马功劳,朱高煦一直与明成祖在外面特别是在靖难中曾立下大功。对于明成祖朱棣来说,最像他的儿子也就是朱高煦。 而另一位皇子朱高炽则与朱高煦完全不同,他的性情宽厚,善于读书谋政之事。朱高炽是一个谦恭有礼,性情稳重的文人,算是一个有谋略的读书人。当时明成祖朱棣在位期间一直行军在外,朝中的一些行政事务都交由皇子朱高炽管理。当时朱高炽管理朝中事务也是很有成效,朝中大臣个个对他赞赏有加。这为后来朱高炽继承皇位也埋下了伏笔。 朱高炽的贡献不仅仅是帮助明成祖管理朝中行政事务,他还有一个非常重大的贡献,就是在靖难当中为明成祖保下了北京城。靖难之役明成祖命令朱高炽留于京城,朱高炽当时以自己的才智仅以万人击败建文帝五十万大军,这在靖难之役当中朱高炽留下了辉煌的一笔。 至于明成祖朱棣最后为什么传位给朱高炽而不是朱高煦,这里面因素很多。朱高炽不仅性情稳重善于朝中政事,同时他还是先皇朱元璋最喜爱的,继承皇位无可厚非。并且朱高炽与朱高煦相比他为人谦善,虽然他属于文人,但是对于军事管理他也有一定的天赋。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明成祖朱棣为什么要迁都北京?是如何称帝的?

是的第三个,是历史上相当出名的一位君王。然而朱棣原本只是个王爷,没有传位给他,那么明成祖朱棣是如何称帝的,他是通过什么方式才坐上皇帝的宝座。朱棣当上皇帝后,决定把国家首都放到北平去,也就是如今的北京。网络配图 1、明朝朱棣是如何称帝的 公元1398年,继承皇位,随后在黄子澄等大臣的辅佐下朱允炆开始了轰轰烈烈的削藩。他先是对实力较弱的藩王下手,下令诸王不得干预封地政事,交出手中的兵权并且下诏藩王没有节制当地文武大臣的权力,以此达到藩王食封邑而无权的目的,让他们安安稳稳当闲散王爷,以此确保自己皇位的稳固。 朱允炆刚刚登上皇位,统治基础还未牢固就大举屠刀要向自己的王叔们下手,这造成激烈的反抗,皇族内斗迅速激化。朱棣为了自保也为了手中的权力,于是杀死了前来削藩的大臣,并于公元1399年公开起兵反抗朱允炆政权,打出了“清君侧”的口号与朝廷决裂。 朱棣先于河北击破率领的13万大军,后又兼并了宁王的朵颜三卫及其部属,然后率领大军与的50万大军决战,此时李景隆正率兵将朱棣的治所北平团团包围,但是久攻未克。朱棣趁机在北平城外与城内守军前后夹击李景隆部,大破之。第二年,朱棣再破李景隆大军60万,形势逐渐转向对朱棣有利。网络配图 此后朱棣又与率领的北伐军鏖战,几经生死,虽有东昌战役的失利,但还是越战越勇,最终直捣应天府,逼得李景隆和谷王献城投降,朱允炆也自焚于皇宫之内。历时三年的最终以朱棣称帝,朱允炆自焚而结束。 2、朱棣为何要迁都北京 迁都其实并不是朱棣一个人的想法,朱元璋在位之时就已经准备迁都了,朱元璋认为南京为都于国运不祥。朱元璋为此专门设立了南北二京,以应天府为南京,北京则是开封府,并且把中都设在了自己的老家凤阳。后因两地饱受战乱,城破人稀,所以朱元璋放弃了迁都这两地的心意。 朱元璋晚年的时候派太子到关中等地考察,打算迁都关中西安,结果朱标回来之后就病死了,于是迁都之说也就此搁置,朱元璋直至驾崩也没有完成迁都之举。 第二个原因则是北平为朱棣的龙兴之地,他被封为燕王就是受封于北平,他在北平经略时间长久,有着深厚的感情。朱棣攻克应天府登基的第一年就将北平改为北京,并于登基7年后就长期在北京处理军国大政,只留太子在应天府监国。网络配图 第三点则是以北京为都,方便抵御当时明朝的最强敌人蒙古的蒙元残遗势力,这也是明朝天子戍边的说法由来。 此外最主要的一点,北京作为首都有着南京无可比拟的优势,那就是巩固统治监视天下诸地。朱棣起兵多了自己侄儿的皇位毕竟得位不正,所以统治初期天下不算安稳,迁都北京则是加强自己后方根据地的实力,以此震慑天下的反对之人。另外南京是朱允炆登基统治所在,南方有大批仍然对其抱有同情心的文人士子,迁都北京也是为了消除这种影响。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: