惠文王赐死商鞅,背后真相到底是什么?

商鞅,战国时期政治家、改革家、思想家,法家的代表人。

通过变法使秦国成为富裕强大的国家,史称 。

虽然商鞅这人也有许多缺点,但一点也不妨碍他成为推动历步的伟大人物。

那为何刚继位,就残杀对秦国有如此功劳的商鞅呢?这就不得不从秦国是怎么发展强大来分析。

公元前645年的秦国是相当厉害的,是春秋五霸之一,那时的秦国国君是秦穆公。

但秦穆公之后的国君,却都没什么大作为。

到战国初期,在七个诸侯国中,秦国是最落后的,国力也是最小的,整个秦国是被紧挨着的给压着的。

特别是之前的那六七位国君 ,不但让整个秦国的国力毫无发展,还弄得秦国连续几十年都动荡不安。

公元前369年,天下格局开始大变,秦国崛起。

就在继位的第三年,韩、魏联军被秦国打败;又过了2年,魏、赵、韩联军再次被打败,三国联军被秦军斩首6万人;又过了2年,又跟秦国单挑,最终还是被打败。

为什么秦国现在变得如此强大?因为秦国的国君换成秦献公。

秦献公继位后,在秦国国内进行一些改革,终止秦国继续沦落的脚步。

可惜他的改革并没有彻底完成,于公元前362年去世。

公元前362年,21岁的继位,他立志要重振300年穆公的霸业。

于是公元前361年,颁布了著名的《求贤令》,招揽天下英才。

这个《求贤令》说的也很简单,主要就一句话“有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”。

意思就是只要有壮大秦国的办法,要什么官给什么官,同时还可以给封地。

重赏之下,有才能的人都络绎不绝来到秦国。

商鞅就是这个时候来的,但此时的商鞅还不叫商鞅,叫卫鞅(本姓卫,商是赐的号)。

商鞅原本在当魏国丞相公叔痤的门客,丞相也很欣赏他的才华。

一天,公叔痤突然病重,魏惠王到丞相府来看他,并问他:“如果你真的一病不起,那到时候谁能辅佐我啊?”公叔痤说:“我向你推荐一人,叫卫鞅。

这个年少而有奇才,可以担任丞相之能”。

魏惠王听完,一撇嘴,不以为然。

公叔痤看在眼中,立即说:“您要是不能重用他,就一定要杀了他,千万不能让他跑到其他国家去。

”魏惠王满口答应,就走了。

这时,公叔痤就赶紧派人去把商鞅给请来,对商鞅说:“我得先尽忠君之职,再顾朋友的交情。

我刚才见魏王,告诉他如果不能用你,就要杀了你。

现在我告诉你,你赶紧跑吧!”商鞅听完,心头一震,但马上又恢复镇定,对公叔痤说:“不要紧!丞相,我不用跑。

魏王如果不听你的话重用我,肯定也不会听你的话杀了我。

”商鞅在魏国又呆了一段时间,虽说平安无事,但内心天天都在担心,怕魏王会杀他。

听说秦国颁布的《招贤令》,他就主动跑到秦国。

商鞅到了秦国之后,先投到秦孝公手下一个叫景监的门下,然后由景监引荐,才见到了秦孝公。

《》记载,商鞅先后三次来面见秦孝公,去陈述自己的治国之道。

结果第一次讲,把秦孝公给讲睡着了;第二次讲,秦孝公没睡,但也腻歪得够呛;到第三次讲,终于讲到秦孝公的心坎里,于是“语数日而不厌”。

引荐人景监也很好奇,便问商鞅:“你到底讲了什么?居然让大王如此着迷。

”商鞅就说:“第一次我讲的是帝道,第二次讲王道,第三次讲的霸道。

”然后便是著名的商鞅变法,变法的具体举措在《商君书》里面有很详细的记载,比如大力发展农业和军事,执行严厉刑罚…… 在商鞅的变法之初,也不是一帆风顺的。

虽说得到秦孝公的绝对信任和大力支持,但国内权贵和老百姓并不是很卖他的账,阳奉阴违的事情经常出现。

商鞅也明白,取信于君只是一个开始,关键是要得到老百姓的认可。

于是商鞅就在南城门立了根木头,上面写道:谁要是能把这根木头扛到北门去,我就赏他10两黄金。

老百姓认为是开玩笑,没人理会。

又过两天,赏金上涨到50两。

这时候有一个人就把木头扛到北门,还真得50两黄金。

老百姓见政府说话算数,便心甘情愿地听话。

新法颁布后,得以迅速实施。

但新法推行了一年,秦国上下几乎没人说新法好,甚至太子带头违反新法。

结果商鞅正好抓住太子这个反面典型,并严惩了太子的老师,挖去了他的鼻子,这下就把所有人的嘴给堵上了。

几年之间,秦国的国力得到了高速的发展。

到公元前340年,秦国经过20年的变法,国力已经非常强盛了。

商鞅对秦孝公讲:“魏国和秦国紧邻,是秦国的心腹之患。

必须要把魏国先打服了,才能进一步称霸中原。

”然后他就跟秦孝公要了军队,自己领军去打魏国。

魏国这边带兵对阵的大将是商鞅故交公子卬,当年两人关系非常好。

商鞅扎下大营,就给公子卬写信:“咱们现在虽各为其主,但毕竟是老朋友,怎么忍心交战啊?不如你过来定个盟约,顺便在喝酒叙旧。

”公子卬相信商鞅,就跑去定盟约,结果一过去就给抓了。

然后商鞅乘势进军,大败魏军,弄得魏国非常狼狈,只能割地迁都。

魏惠王这时才想起公叔痤的那些话,可惜为时已晚。

这时的商鞅已经达到人生的巅峰,因为这次战事的胜利,回来就被秦孝公封地到商於,同时赐号商君,从此他才是的商鞅。

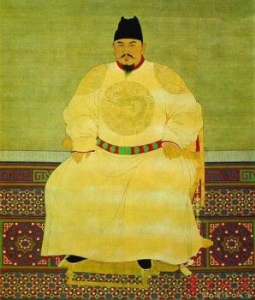

两年后,秦孝公死后,太子继位。

秦惠文王上来的第一件事情便是车裂商鞅,并且杀光他的所有族人。

对于秦惠文王对商鞅用如此残忍的刑罚,有两种说法,一种说法是因为当年商鞅变法时,得罪了他,怀恨在心。

第二种说是怕商鞅功高盖主,不好控制。

如果第一种说法成立,那秦惠文王上台后,就应该废除新法才对。

可事实是新法并未被废除,而且秦惠文王自己也极力主张和推行新法的实施,可见第一种说法明显不对。

至于第二种也是不对的,因为商鞅变法时,秦孝公是极力支持的,甚至支持到有些事情,都可以先做再奏。

要说盖主的话,秦孝公早就被盖了,可秦孝公并没有杀他,还是非常相信他,可见商鞅忠心。

那究竟是什么原因呢?据史料记载,虽然商鞅的变法得到秦孝公支持,但同时也得罪很多贵族和王族,这些人也是秦国根基不可忽视的一部分。

商鞅变法时,触动了他们的利益,实际上也是在动摇秦王统治的根基。

这些权贵他们不敢对王权发怒,却恨透了商鞅。

所以这时候杀了商鞅,能缓和与权贵之间的矛盾。

对于刚继位的秦惠文王来说,牺牲一个人,换取统治根基的牢固,肯定值! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。