今天小编给大家带来李蟠的故事,感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

众所周知,制度是中国古代选官制度的一大创新,自开创并经发展完善后,科举逐渐成为中国古代选拔人才最为重要的制度。

从唐高祖武德五年(公元622年)起至三十年(公元1904年),中国千余年科举史上共产生了592名文状元。

要知道,历年参加科举的人数众多,总量早已无法估量,而状元从古至今也不过六百人,状元之难得程度可见一斑。

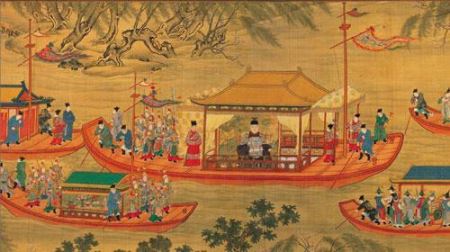

另一方面,自开创殿试以后,状元的评选一般由亲自考察审定,没有足够的才学与本事,肯定无法吸引帝王注意。

不过在这过程中,却也有一些靠另类行为吸引皇帝注意的学子。

年间就有一位传奇考生,他在科举最后一关的殿试时,虽然表现突出、见解独到,但让最终下定决心,用朱笔勾选其为新科状元郎的,还是他携带36个馒头进金殿赶考一事。

这位考生名叫李蟠,字仙李,又字根庵,号莱溪,江苏徐州人,康熙三十六年(公元1697年)丁丑科状元。

在清代,殿试只是对入选者进行排名,并不会黜落举子,能够干掉千军万马并走到金殿策问的殿试,足以说明考生实力。

清时殿试通常为一整天,为避免考生因饥饿而发挥失常,同时为节省宫中开支,朝廷特许考生可以携带食物入殿应试。

李蟠家中清贫,无法像其他那些家境优渥的考生一样携带各式精美点心入场,于是他想了一个办法,那就是背挎一个大麻袋进宫应试,麻袋里面装的自然不是什么、应考宝典,而是足以充饥填饱的36个白面大馒头。

从宫廷侍卫、主考官到其他考生,眼见李蟠此举都极为惊讶,毕竟整个科举史上都无此夸张之举,虽然有伤大雅,但考场规毕竟对此尚无限制,李蟠最后得愿以偿,扛着白面馒头进了考场。

这样以爱既省了钱,又引起考官注意,不得不令人夸赞其行事独特。

答卷分发后,李蟠提笔作答,然而他写字虽然工整,但是速度太慢,全场考生都已考完交卷时,李蟠竟然还未写完,甚至掏出馒头一边吃一边慢慢写。

临近黄昏之时,李蟠仍未答完试卷,此时宫门将落,康熙皇帝也终于忙完政务,前来观看举子应试情况。

见殿中只有李蟠一人专心审题答卷,康熙皇帝有些生气,以为主考官徇私舞弊,为这名怎么看都寒酸破落的举子开后门,延长考试时间。

然而康熙皇帝观看李蟠试卷后,只见李蟠尚未完成的试卷中,对于大清军政、吏治、河防靖条的答对见解独到,条理清晰,符合实际,康熙皇帝由此对李蟠刮目一看,很想看到他的最终答卷,便下令主考官在阅卷完成后将排名结果与李蟠答卷一同呈上。

看完李蟠最终试卷后,康熙皇帝极为满意,当即将他的排名予以擢升,钦点其为新科状元,授修撰。

康熙帝后来得知李蟠携带36个馒头入宫应试,也不由得莞尔一笑,称其为“饽饽状元”。

和李蟠同科的郎得知其事迹后,甚至在荣恩宴(即琼林宴)上给李蟠写了一首诗:“望重彭城郡,名高进土科。

仪容好绛勃,刀笔似。

木下还生子,虫边还出番。

一般难学处,三十六饽饽。

” 李蟠高中状元后入朝为官,不过其仕途却并不顺利,康熙三十八年(公元1699年),李蟠主持顺天府乡试不利,又因《通天榜传奇》一剧牵连,被判充军奉天(今沈阳)。

三年后,康熙皇帝出巡奉天,免去李蟠罪责,赐归故里。

后来康熙皇帝南巡时,还欲起用李蟠,然而李蟠无意再仕,只得作罢。

回到家乡后,李蟠闭门著书,不问世事。

六年(1728年)四月病逝,享年七十四岁,埋葬于徐州城南焦山东麓。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

公子扶苏:中国古时候历史上第一个被赐死的皇太子

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

清朝鳌拜为什么从一代忠臣到最后身死禁所

简历,鳌拜是清朝历史上比较有名的人物,而且我们都知道他是一个权臣,是一个奸臣。他和帝斗法的故事是很多人都耳熟能详的,但同时不得不说的是,鳌拜在军事和政治上确实有杰出的才能,在清朝初期国家的统一和安定,起到了很重要的作用。下面我们一起来看一下。 鳌拜,生年不详,卒于康熙八年(1669),瓜尔佳氏,满洲镶黄旗人,卫齐第三子。初以巴牙喇壮达从征,屡有功。清朝三代元勋,康熙帝早年辅政大臣之一。鳌拜前半生军功赫赫,号称“满洲第一勇士”,后半生则操握权柄、结党营私。康熙八年,鳌拜因专擅弄权而被拘禁,不久就死于幽所,为影响清初政局的一个重要人物。 总体评价 纵观鳌拜的一生,早年战功赫赫,虽偶有波折,但还算是荣宠一时;又历事三朝,辅佐幼主,。晚年的他本可善终,辅佐年幼的康熙,保全令名。但最后他却因擅权而被革职抄家、身死禁所,可叹可惜。 满洲人是以武立国的,鳌拜本人也不同汉人诗书,因此他看到康熙练布库高兴不一定是因为以为康熙沉迷嬉乐,而是因为看到康熙向满人方向发展而不是向汉人方向发展,书读得多未必就能成一个好,身体好也很重要,那些练布库的少年也有可能是鳌拜安排的,为的是锻炼康熙的体质,使其不忘骑射根本,康熙能当政61年,和早年炼出的好身体不无关系。 忠臣时期 鳌拜不仅是战场上的一员骁将,也是忠心耿耿的心腹。崇德八年(1643)八月初九皇太极逝世,满洲亲贵在帝位继承上出现矛盾。皇太极长子与皇太极之弟争立。皇太极生前统领的正黄旗与镶黄旗拥立豪格,而多尔衮自领的正白旗与镶白旗则拥立多尔衮。双方争持不下,形势极其严峻。 镶黄旗护军统领鳌拜手握重兵,成为这场皇位之争中的核心人物之一。他与两黄旗的其他大臣索尼、谭泰等八人会集于豪格府邸,“共立盟誓,愿死生一处”,密谋拥立肃亲王为帝。鉴于当时紧张的局面,鳌拜等严加戒备,密令兵丁守卫门禁,以防不测。 八月十四日,于崇政殿召集会议讨论继承人选。鳌拜于当天清晨与两黄旗大臣盟誓于大清门,坚决拥立先帝(皇太极)之子,并命两旗精锐护军全副武装环卫崇政殿,作好了不惜兵戎相见的准备。当会议之中争论不休时,鳌拜与效忠于皇太极的一批将领纷纷离座,按剑而前,齐声说道:“我们这些臣子,吃的是先帝的饭,穿的是先帝的衣,先帝对我们的养育之恩有如天高海深。如果不立先帝之子,我们宁可从死先帝于地下!”实际上是以武力威胁多尔衮不得觊觎帝位。在这种形势下,多尔衮不得不作出让步,提出拥立皇太极第九子、6岁的福临继位,由自己和郑亲王济尔哈朗一同辅政。这一折衷方案最终为双方所接受。福临即位,改明年为元年。当时正值起义军一路进逼北京、即将推翻明王朝之时,统治者内部在帝位继承问题上互相妥协,有利于避免祸起萧墙的悲剧,也有利于清军适时入关,建立起对全国的统治。鳌拜是黄旗的重要代表,当初拥戴豪格,继而拥戴福临,在稳定清朝内部的继承秩序方面起到了非常重大的作用。 权臣时期 顺治十八年(1661)正月初八,年轻的福临就去世了。鳌拜的政治命运进入了一个转折期。顺治对鳌拜的信任在其对后事的安排里体现出来了。顺治立下遗诏,指定由皇三子嗣位(即康熙),以索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜为辅政大臣。值得注意的是,顺治没有选择宗室亲王担当辅政大任,而是选择了异姓大臣。这也许跟他幼年时期多尔衮专权的经历有关,他不想再出现一位“多尔衮”来操控子孙的天下。不过,权力也许真是一个魔杖,能够改变一个人的一生。鳌拜功臣、忠臣的形象开始渐渐变形,他再也不像从前忠心扶持皇太极的儿子福临那样对待福临的儿子玄烨了。结果,康熙初年,虽然没有了多尔衮,但却出现了专权的鳌拜。 顺治死后,四位辅政大臣曾经在顺治灵前盟誓,表示同心同德辅佐小皇帝玄烨。虽然这一盟誓意义重大,但事实证明四大臣并不能,忠心辅主。位居四辅臣之首的索尼是四朝元老,位望隆重,但已年老多病,畏事避祸,在很多事情上往往疏于过问。苏克萨哈属正白旗,原本依附多尔衮。多尔衮死后,朝局一变,苏克萨哈出来告发刚刚死去的多尔衮,因此受到顺治重用,在四辅臣中名列第二。正由于苏克萨哈是从多尔衮那边分化出来的,索尼等人都瞧不起他。鳌拜与苏克萨哈虽是姻亲,二人却常常因政见不合而发生争论,宛如仇敌。列名第三的遏必隆出自名门,但为人庸懦,遇事无主见,又属镶黄旗,常常附和鳌拜。鳌拜虽然屈居第四,但由于资格老,军功高,常常气势夺人。在这种情况下,鳌拜虽居四辅臣之末位,却得以擅权自重,日益骄横,开始走上专权的道路。 康熙初年,以四辅臣为执政核心的清廷不断调整统治政策,稳定秩序。这些调整包括:在经济上,实行轻徭薄赋、更名田(即被清廷免价给予佃户耕种的藩王庄田),发展生产;在政治上,注意整顿吏治,有步骤地打击江南地主阶级,放慢攻打南明势力的进程以存实力,等等。这样,清朝统治者对全国的统治逐渐巩固。不过,清朝统治者内部的矛盾却在加剧。 鳌拜被擒 至此,索尼已故,苏克萨哈被杀,四大辅臣只剩下一个无足轻重的遏必隆,鳌拜更加肆无忌惮,为所欲为。虽然康熙已经亲政,但鳌拜根本不把他放在眼里,并不想归政于他。当时在康熙宫廷中的法国传教士白晋记载说,在康熙十五六岁时,四位摄政王中最有势力的宰相(即鳌拜),把持了议政王大臣会议和六部的实权,任意行使的权威,因此,任何人都没有勇气对他提出异议。此时的鳌拜已经对康熙的皇权构成了严重威胁。 康熙决意铲除鳌拜集团。鳌拜党羽已经遍布朝廷内外,行动稍有不慎,必将,酿成大变。康熙决定,于是挑选一批的亲贵子弟,在宫内整日练习布库(满族的一种角力游戏,类似摔跤)为戏。鳌拜见了,以为是皇帝年少,沉迷嬉乐,不仅不以为意,心中反暗自高兴。康熙八年(1669)五月,清除鳌拜的时机终于到来。康熙先将鳌拜的亲信派往各地,离开京城,又以自己的亲信掌握了京师的卫戍权。这时康熙皇帝早已布好六连环计策,意在生擒鳌拜。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: