跟着小编一起探寻历史上真实的允常为何不重用、文种?而范蠡又如何考虑而成功辅佐呢? 智慧的人生,其实就是一场充满希望的等待。

冰冻三尺,远非一日之寒:,只待春雷一声。

真正懂得等待的人,才是将主动权紧握于手中的人。

范蠡用他的一生,成为了“等待”二字最完美的诠解者。

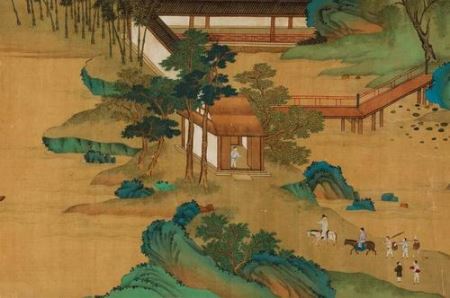

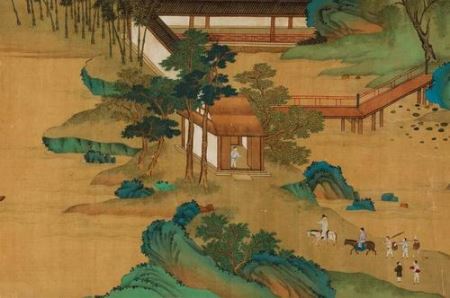

当范蠡和文种进入谋职时,接见并面试他们二人的,就是越常,但最终的结果却并没有预期中的喜悦。

越王允常不仅没有像后世的刘皇叔那样、折节下士,面对着主动送上门去的高级智囊与管理人才,连最起码的重视之心、重用之意都没有,这实在是让人费解。

但小编认为,允常对范蠡、文种二人的轻视,绝非本意,而是另有深意,越王允常之所以不重用范蠡和文种,主要出于以下方面的考虑。

纵观历史长河,在历朝历代的更迭中,对利益的争夺无不与间谍有关。

春秋争霸时期战争频繁,各国诸侯为了争夺利益,不断进行兼并战争,通敌间谍也大批存在,允常也不得不考虑这个问题。

试问,身为贵族的文种,为何放弃楚国的官禄奔走他方?他们在的这段日子经历过什么?既然,伯嚭这样的楚人都为吴国卖命,范蠡和文种同为楚国人,却为何在吴国作短暂停留后,又辗转来到越国求职?如果单纯论发展潜力,难道相对而言处于穷势地位的越国,还要比吴国更具有影响力吗?他们用什么方式和手段获得了这份《吴国调查报告》?这会不会是一份华丽的诱饵,只是为了博取我的信任?一旦吴越再次开战,范蠡、文种二人真的可以做到与同为楚人的伍子胥、伯嚭不计乡情,全力以赴吗?他们二人真是的动机和目的是什么?即使范蠡、文种他们二人有没有其他的目的,我们越国如果与楚国与楚国人过多来往,会不会受到利用,引发国家矛盾?…… 作为一个成熟的政治家,允常内心当然极其渴望贤能智士的加盟;但是为了宗庙国防的长治久安,不得不多留一个心眼,冷静思考,冷漠面对。

家族遗风,不能不虑。

别看越国只是个小国, 要想做官照样得论资排来。

允常对文种应该是有所耳闻,面试下来总体感觉也是不错,再加上文种本就是楚国贵族, 又多年为官从政,经验丰富,这种身份在越国人的眼里,绝对是能使国家更上一层楼的人物。

如果能确定不是间谍,就很可以重用。

但是范蠡则不然。

既非名门贵族, 又无从政经验,单纯得如一张白纸。

纵然真的有高深才学,那也需要一个提携引导、培养熟悉的过程,不可能一上任就轻车熟路,这是需要很长的时间去培养的。

另外, 范蠡进入越国之的时候才十八,在允常看来确实年轻。

再加上深受文化影响的“小疯子”范蠡,外表邋遢,,藏智隐谋,想法不拘常理,思维不受局限,让越国君臣上下捉摸不透,无从把握。

对于这样一个让自己“弄不懂”“猜不透”“看不穿”的人物,允常不敢轻易表态,草率地就重用了他。

因此初入越国的范蠡,就受到了冷落。

范蠡和文种二人来到越国谋职,无形中调整了先前的小矛盾状态,打破了政治派系战队的格局。

试想:范蠡、文种二人在越国谋职成功,假如获取越王的信任和重用后,高官厚爵带来的利益分割必将产生新的矛盾焦点,这是其一。

其二, 作为外来势力,要想在越国立足,必然要推动政治改革以彰显能力,从而打破现有的旧的政治体制、政治风气和利益分配制度,这也是很多安于现状的保守派不愿意看到的。

其三,越王一旦委以重任,并且加以宠信,就能够获得话语权,这也势必造成很多国内保守势力失去话语掌握权。

鉴于这几方面的考虑,允常也不能轻易允许范蠡、文种的加入,势必会多加考量。

的政治家允常,他是真的拒绝范蠡和文种吗?小编认为,事实并非如此。

范蠡和文种投越,允常深识其能。

他之所以优待而不重用,更主要的目的是为自己的儿子储备人才,青少年时代的勾践,其实也是个不成器的少主。

允常眼见自己的继承人颓废无能,终日酗酒打猎,追求之乐,能不担忧儿子是个扶不起的阿斗吗? 允常也很想即刻重用范蠡、文种。

但是他害怕勾践继承越国王位后, 倘若还这样胸无大志,势必与位居高位的范蠡、文种二人互不相容,君臣不合,定酿大祸。

在综合的利弊权衡下,允常一方面优待蠡、 文种二人,以留住人才。

另一方面自己又暂不重用,而是把做好人的机会连同自己的王国一并赐予自己的儿子勾践。

通过勾践日后的行惠,使范蠡、文种二人得到真正的重用,必定感恩戴德,全力以赴。

得此二人,左铺右弼,越国无忧矣! 这是多么崇高无私的父爱呀! 但面对着这么老谋深算的允常,以及来到越国后得到的“给官不给权,留用不重用”的现实落差,范蠡是如何考虑的呢?小编认为,作为一个谋士,最重要的人生方向就是放眼未来、着眼全局。

所谓“不谋万世者,不足以谋一时; 不谋全局者,不足以谋一域”。

首先,东南之地现霸兆,非吴即越。

二选其一, 吴国盛气已露,“物壮则老”,从投资的角度来讲并不适合参与了,倘若再厚着脸皮由越返吴,更显愚钝,不再有利用价值。

而越国虽暂处弱势,但是物极必反,否极泰来,不但值得长线投资,更能凸显和检验道学智慧,获得挑战与机遇的多重回报。

其次,越王允常虽然能力非凡,可惜已经老了,迟暮之年,远非范蠡心目中的“霸王”“明君”形象。

而嗣子勾践,虽然众人对他的评价都不高,但是范蠡通过老师计然教授的“学阴阳而见微知著”的道术,敏锐地发现了长得高高瘦瘦、脸面狭长、发须稀疏、鼠目鸟嘴、鹰鼻广眉的勾践,身上透射出的的霸王之气,由此觉得假以时日,辅佐于他,定能成就一番霸业。

做不了君王,那就开始做君王师吧。

成不了霸业,那就着手培养霸王吧! 范蠡就遵循的教诲,决定充实自己以能够更好地辅佐于勾践,于是范蠡就主动向越王允常提出,希望能够暂时离开诸暨,到越国各地进行考察,在《吴国调查报告》“知彼”的基础上,进一步实现“知己”,熟悉国情,了解民意。

在这段等待勾践继位的时间里,不虚度、不浪费,要让“无用之用”成为真正有效的“大用”。

允常,当即批准。

小编思量,允常不重用范蠡、文种的原因也大致如此了,你觉得还有其他的原因吗?欢迎评论告诉小编~而范蠡这样考虑,也不失为良策了,最终的结果大家也知道,范蠡终是成功了,实现了自己的大志。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析曾国藩为什么会给皇上写家书内容又是什么?

1811年11月,出生在湖南省湘乡府一个小地主家庭。兄弟5人,他排行老大。除此,还有一个姐姐和两个妹妹。28岁那年,曾国藩考中进士,到京城礼部做了一位小小的职员。在此期间,他投靠了一位亲王。亲王向举荐,咸丰皇帝便派他回湖南老家组织湘军,用来对抗。 曾国藩利用皇帝给他的军饷,很快在湘乡建立了一支纪律严明敢打硬仗的军队。不过,自军队组建之日起,曾国藩就养成了一种写家书的习惯。无论工作多么忙,战争多么惨苦,环境多么恶劣,他都勤笔不辍,一天也不间断。有一次,他的军队就扎住在湖南湘乡老家,军营距离他的父母兄弟不过六七里路。可是,他忙完一天的工作,还要在灯下给父亲写信。妻子不解地问:“你有什么话,骑着马一袋烟的功夫就到家了,何必要写信呢?”曾国藩看着一脸疑惑的妻子,笑而不答。他写好家书,装进信封,让手下的人送到驿站,通过官府驿道寄回老家。网络配图 曾国藩在与太平天国的战斗中,取得了一次次的胜利,受到了一次次的嘉奖。他的官越做越大,军队越来越强,钱财越来越多,名声也越来越显赫。朝中的大臣们担心曾国藩会叛逆朝廷,便向咸丰皇帝上奏折,建议削减曾国藩的军权。咸丰皇帝笑道:“曾国藩是一位有勇无谋胸无大志的草莽英雄,不足为患!” 大臣们不解,还要誓死进谏。咸丰皇帝便拿出几封曾国藩写给父亲兄弟子女外甥的家书,在金銮殿读了起来。曾国藩的家书上,写的全是要养猪、种菜、教育子女的琐事,就连家中的老母猪生了几个猪娃,长势如何,也要不厌其烦地写进去。咸丰皇帝说:“只想着小家庭的曾国藩,怎么会想到谋反呢?”大臣们一听,心中的顾虑就消失了。 可是,曾国藩的家书怎么会到了咸丰皇帝的手里呢?原来,的特务机构非常盛行,遍布全国各地。大臣们的一言一行,全在特务们的监督之下。据说,当时有一位大臣晚上跟家人一起打麻将。打着打着,一张“2万”找不到了。第二天,这张“2万”居然跑到了咸丰皇帝的手里。曾国藩就是利用这些特务机构,写家书给咸丰皇帝看。他的家书到了官府驿站,早被特务们偷偷地拆开,抄写一遍,送给了咸丰皇帝。曾国藩在家书里把自己打造成一位胸无大志的俗人,这样才使咸丰皇帝解除了对自己的戒心。网络配图 1862年,曾国藩带领湘军,攻破了天京,打垮了领导了农民起义军。曾国藩进了天京城,烧杀抢夺,大饱私囊。他把太平天国的所有财宝吞为私有,可以说是“金银如海,百货充盈”。咸丰皇帝坐不住了。他独自感叹说:“这个只懂种菜养猪的曾国藩胃口怎么这么大呢?送走了半个洪秀全,却来了一个更强大的曾国藩呀!”。功高盖主必引祸端。咸丰皇帝已经计划着要除掉曾国藩了。 曾国藩当然懂得“敌国破,功臣亡”的道理。他适时给弟弟修家书一封。家书中赋诗一首:“左列钟铭右谤书,人间随处有乘除。低头一拜屠羊说,万事浮云过太虚!”诗中说,我的办公桌上,左边放着皇帝的嘉奖,右边放着别人告我的信函。人生既不能有了功就,也不能被人诽谤就垂头丧气。我要效仿屠羊说,做一介。 这封家书很快又到了咸丰皇帝的手里。咸丰皇帝看了这封家书,悬着的心稍稍得到了一些安慰。曾国藩趁机向皇帝退出了一部分兵权,裁军4万,还把天京城让给朝廷的旗兵防守。同时,他又用抢来的钱修建了贡院,以充官用。一时间,朝野上下,都说曾国藩的好处。咸丰皇帝终于放下了伸向曾国藩的屠刀。网络配图 咸丰皇帝死后,掌权。曾国藩故伎重演,依靠家书取得了的信任。他的官位一升再升,从两江总督到直隶总督、武英殿大学士,一直到封为一等毅勇侯。 1872年3月,曾国藩无病而终。曾国藩死后,家人把他的家书整理出来,总共有1500余封。现在,流传下来的有300余封。这些家书被后人看作是治家教子的法宝。可是,很少有人知道这些家书是曾国藩故意写给皇帝看的,它们不仅为曾国藩的升迁起到了重要作用,而且曾经多次救了曾国藩的命! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

唐太宗做了多少见不得人的勾当,历史被删了

要论奸雄,李世民也足以排得上号。虽然《传》之类的电视剧,把李世民写得很正面,但历史上的李世民,也是权谋、阴险、荒淫之徒。这不,在全面反映唐太宗丰功伟绩的《贞观长歌》中,不也有两个少女陪睡的场景吗?半夜有事,奏,二少女从李世民的御榻上匆匆爬起离去,当时他的贤内助长并没有死。网络配图 其实,的建立,是立了大功勋的。不论李世民成为血色玄武门的胜者,还是唐太宗缔造的千秋盛世,都无法改变李建成在隋唐鼎革大变局中的独特地位。史上的李建成,并不是史书上只言片语所描述的宵小之徒。他打下了西河,挡住了屈突通,率先攻入长安,在李世民讨伐时防御突厥,在李世民征讨时平定稽胡,为李世民迎击刘黑闼不利后彻底战败刘部,且在治国理政上,设计并大力推行著名的均田制,进行魏晋以来的土地改革,施行租庸调制保障了农民的生产时间,“为大唐一统天下奠定了坚实的物质基础和经济基础”……他有着李世民一样强势的能耐,李世民的武功大业中也有他一半功劳,可谓,他对后来贞观之治奠定了坚实基础。但由于《》《新唐书》和《》在主流意识形态的干预下,李建成只能隐息在千古一帝李世民的阴暗面。 大将胜于易胜,无智名,无勇功。身兼天策上将和尚书令的秦王李世民,即便不当储君,也把兵权与相权悉数抓在手中。玄武门一战定输赢,也定了乾坤,智勇的李世民终于继承父业成为天下第一人。他不再惧怕老大李建成来抢龙椅,也不需担心四弟李元吉在宴会屏风后埋伏杀手,但他还是忧虑随侍史官,忧虑他其获取帝位的真实历程。他一而再、再而三地威胁褚遂良交出起居注,拒绝臣下对尊重历史的谏议,最终迫使想着法子删出一册实录呈阅圣目。 李世民是想看其文治武功的辉煌成就,被史官们怎样铺陈描绘。他求刘文静、请裴寂,鼓动父亲李渊造表叔兼岳父家的反;他有谋略、收人才,四处征战、八方讨伐,击溃了其他正规军、杂牌军、起义军及啃羊腿、喝马血的;他打着喜好文学、推崇学士的幌子,地干起了选择能臣干吏、制定治国方略的准备工作……站在中国历史的发展进程上来看,他确有的种种功绩。网络配图 然而,他最想看的,不是这些,而是他在争取权力时,对兄弟、父亲以及不少功臣干将,痛下杀手的系列计划。他激发谋士打手的最大愤怒,在玄武门狙击了同父同母的亲兄弟;他借着手下的军威,直接代替老爸执政;他憎恨爱卿魏徵曾将奏议交与他人,在其死后,终止原定的联姻协议;他最倚重的“”主角,后被使之尴尬地病逝……这一系列看似很有气势的排比句式,纵横肆虐,,却还是无法彻底地掩饰住他在权力诱惑下的人性迷离。他是一个人,并非真如术士所言的紫微星下凡,同样对权钱美色有着沟壑难填的崇敬和热热期待。 可笑的是,他将亲兄弟们的子女诛杀干净后,又派自己的儿子兼祧大哥的爵禄,强娶弟媳妇生子后承继四弟的封号。他执导了亲情让位权势、明君屏蔽贤臣的历史,又害怕后人笑话他主演的伦理丑剧、历史正剧。他需要看到其是为了他国家百姓而不得已的另一个版本。 我们不能因为李世民建造了贞观之治的大业,而忽视其对于权力、地位、美色、名声存有的激烈欲望和正常人性。李年纪轻轻,领兵反抗昏君治下的乱世,不辞辛劳,无畏牺牲,荡平诸雄割据的残局,确是为了苍生黎民,为了实现“经世济民”。他最初不能说没有做太子、坐龙椅的想法,不然,他不可能在有大其十岁的兄长的事实下,地冒险凭借两三万兵马同尚且强大的朝廷、各路反王义军抗衡。面对高高在上、赫赫炙人的皇帝宝座,他也会动心。即便最初是朦胧、懵懂的,没有多少激进思想,但他手下那帮赳赳武夫、恂恂良臣,也会叫嚣着跟老板谋最大的福利,封妻荫子,成为太阳底下最尊荣的勋贵。 他善于身先士卒,礼贤下士,在战火的洗礼下,打杀成屡战屡胜的天策上将。他敢于使用降将归士,使屈突通、秦叔宝、程咬金、房玄龄、们心甘情愿地为他卖命,为他一再冒天下之大不韪。他礼遇,甚至想将小女儿下嫁给这个老黑做妾,换来了尉迟敢抢去李元吉的长槊,拒绝李建成的几车金银珠宝,赤身迎战单雄信的锋利银枪,在玄武门替主背上了杀兄诛弟的恶名。网络配图 李世民在征战场上骁勇善战,在父皇敕令回师的情势下,使用数千兵力在武牢,出奇地剿灭了窦建德的几十万大军,又快速收降了曾围攻一年不下的王世充们。他在向皇权龙椅进军时,设计杨文干谋反来栽赃大哥图谋另立,在弑兄夺位前向父进言兄弟同姨娘淫秽宫闱……他在李元吉的一次宴请上,貌似饮酒中毒,但我们结合前后想想,身患剧毒的他又怎能三天后在玄武门挥剑杀戮。另外,李元吉再坏再笨,又怎会在自家宴会上毒害亲哥哥。不论老大许的皇太弟如何有诱惑力,谅他还不敢在李渊还不昏庸、秦王府的现实面前下手。这说明一点,李世民所中之毒,是自己下的,且事先服了解药,不然他怎能逃离齐王府的杀手,怎还能颠簸一段路程后回到家中引起李渊的注意。 在李世民开启贞观序幕前的十余年,他始终是铁血征程上的闯将。无论是对敌人,还是亲人,或是友人,他都能惨酷地下手。他的胜利,在某一程度上,又得力于李建成的忍让,李建成曾多次阻止李元吉布置的杀手。同胞之情,骨肉之亲,使文武兼备能上马征战的李建成一次次地放过了李世民,使自己成为了权力场上敦厚成怯弱的悲剧人物。后来,李世民的嫡长子也因袭了类似命运。 李世民在铁血征程上,确实威武。但在接班人的选择上,确实弱智无奈。他的那几个儿子,也为了那把椅子争得你死我话,重演了父辈的血腥悲剧。同父异母的兄弟们较量不算,老九貌似不争而胜,其实也不是好货,敢借着慈父的威名对一母同胞的亲大哥下手。李治,不过是个没多少主见的傀儡,保他也是为了好操控他。这个外甥,要比李承乾好糊弄,但老奸巨猾的无忌舅舅却没玩过外甥媳妇。在版的《传奇》中,这个武则天可是为了报答先夫李世民的恩情,来拯救后夫李治的懦弱不振的。因为爱情,哪还管什么人伦长序,人家父子原本是胡人之后嘛。网络配图 李氏兄弟在推翻的生死搏斗中,德才迥异,和睦友爱,等到分享荣华后,一场血腥、赤裸的权力争斗,使他们慢慢忘记了最初的,忘记了不变的血缘亲情。他们的父亲李渊,面对这权力场上的艰难拼杀与人伦扭曲,无可奈何,无意间也助长了兄弟们繁复的权力博弈。李世民说服他起兵争天下,他许诺事成后将江山传给世民;李世民为他东征西讨,他给世民秦王、太尉、尚书令、大行台、天策上将和司徒等一系列至高权位;李世民带兵平叛乱前,他承诺得胜归来时储君易位;儿子们矛盾激化了,他准备让世民移居东都,可建天子旌旗……周而复始,闯将终究要做闯王,李世民不再满足于父皇的空头支票,他向太子位发出了凌厉的挑战。为了至高无上的权位,他可以对胞兄胞弟痛下杀手。为了一人独有的权力,他可以向生养了自己的父亲给予致命一击。因为而对于嫡长子建成,李渊自始至终都是持支持的态度,先立为世子,再封为太子,不让他冲锋陷阵,不怪他蓄兵图谋,不理他交际后宫。不理智的父爱,让他的儿子们为了权势耍尽谋略,不断攻伐,不择手段,最终酿成兄弟相残、父子离心的家庭悲剧,也险些使刚刚的国家再次陷入大规模的战乱。 李世民的手段是血腥的,也是阴柔的。为了皇权,他可以向外敌低头,但很快崛起反击,直至击中“”的光环和英名。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: