溥仪手握百万部队为什么还要退位 而不是奋力一搏呢

时间:2025-02-25来源:网络作者:小白

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

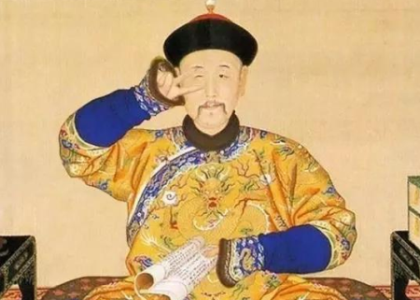

导读:1918年的北京,在各色人物尽情表演的大舞台上,有一个小孩子却常常被人们忽视。他时常骑着自行车,在锯掉门槛的巨大庭院里转来转去。他就是躲在紫禁城里的清逊帝溥仪。溥仪的确是个的人物。他不仅是中国最后一个封建王朝的末代,而且也是唯一一个当了三次“皇帝”的人。 溥仪第二次当皇帝是1917年的“张勋复辟”。当年,张勋率领“辫子兵”气势汹汹地进入北京城,到处叫嚣着“奉还大政”。那时,北京满大街嚷嚷着“大清复辟啦”,穿着袍褂的前清遗老遗少地走在街上,脑袋后面拖着已经消失了好几年的辫子——那是他们不失时机地赶到店铺里订做的。而一度冷冷清清的紫禁城内,也一下子热闹了起来。 在小皇帝的心里无疑盼望着复辟的成功。北京大学王晓秋教授讲了这样一个小故事:当张勋的“辫子兵”与段祺瑞的军队打仗时,有告诉溥仪说,宫里供着的关帝显灵了,昨天晚上帮助张勋的军队打仗,关帝的坐骑赤兔马都跑出汗来了。溥仪急忙去看,说是不是真的。 可是,12岁的溥仪跟着太妃、王公、师傅、太监们高兴了没几天,形势就变了。段祺瑞重新执政,“辫子将军”张勋和他那支的军队终于被赶了出去。经历过这次复辟的溥仪虽然还未成年,但他也从失败的痛苦中感受到一丝希望:看来天下渴望复辟者,他重新登上皇位的愿望更加强烈了。溥仪怀着对祖先的无限崇敬痛下决心,一定要把辛亥革命夺走的东西再夺回来! 对紫禁城里的人来说,1918年并不存在,他们称其为“宣统十年”。他们也并不关心在那高高的宫墙外面正在发生着什么事情,心中所想的就是两个字“复辟”。然而,高墙外面的变化却正在发生着。 一年又一年过去了,外面的世界似乎总是在闹个不停,各路军阀打打杀杀,北京的政权像走马灯似的换来换去。溥仪在一天天长大,他的危机感越来越强烈。他很清楚,形势如此复杂,与其这样被动地熬日子,何不想办法去找洋人帮帮忙?再有势力的军阀,也得怕洋人! 因此,溥仪一心一意想出洋。 然而他知道,有那一大帮王公大臣的反对,想走出宫去是不可能的,更别说大摇大摆地出洋了。他绞尽脑汁,想出一个办法:与弟弟溥杰合谋,把宫里最好最值钱的东西以赏赐溥杰为名, 运出去存到在天津租界的房子里,以备将来逃出王宫时可充作经费。但不知是谁连夜放了一把火,把存放宝物的建福宫统统烧了个干净。其实在溥仪的内心深处,也许巴不得这把火再烧得大些,能给他烧出一条逃亡的道路,因为此时被高墙环绕的紫禁城,在他眼里已无异于一座监狱。他没有想到,这个愿望很快就实现了。 1924 年10 月,发动“北京政变”,第一个行动,就是驱除满清小朝廷出宫。11 月5 日早晨,北京警备区总司令鹿钟麟等人带领军警进入紫禁城,把皇宫与外界相连的电话线统统切断,然后直奔储秀宫,找到了正在与“皇后”婉容吃水果的溥仪,限令他3小时之内出宫。溥仪狼狈地迁出了皇宫,回到他的老家——原先的醇亲王府去了。冯玉祥的行动,在客观上倒是为溥仪第三次登上“皇帝”的宝座创造了机会。刚刚出宫时的溥仪,还不知道他已经成了各种力量争夺的对象。在他身边的人各有各的打算,各有各的主意。表面看,他有多种选择,他可以顺应形势,放弃帝王尊号,老老实实当个蛮有些积蓄的普通老百姓;他还可以寄希望于支持自己的军阀,指望他们掌握政权之后,恭恭敬敬地把自己请回紫禁城去;他也可以按照原来的想法,“借外力谋恢复”,出洋争取外国势力的支持。 溥仪自己,自然是倾向于“出洋”的。他只有一个心思,就是“恢复祖业”!正是怀着这样的心情,他自北京至天津,一步步走进了日本人为他计划好的圈套。1931 年“九·一八”事变后一个多月,溥仪在日本人的安排下,偷渡出津,辗转到达东北,重新成为一个“国家元首”。奇怪的是,这个国家不是原来的“大清国”,而是一个莫名其妙的“满洲国”;那“首都”也不是在沈阳而是在长春;溥仪当的也不是皇帝,而是什么稀奇古怪的“新国家执政”。 对于这种安排, 溥仪一万个不满意,但是溥仪很会自我心理调节,他决定忍住委屈把这个机会作为将来登上皇帝宝座的阶梯。1932 年3 月8 日,溥仪乘专列到达长春,穿着西式大礼服举行了就职典礼。 这个“满洲国”,既不是封建君主制,也不是民主共和制,而是被日本人独出心裁地称之为“执政制”。其实说穿了,溥仪根本没什么“政”可执,他根本就是个彻头彻尾的傀儡! 后来,日本人出于形势的需要,居然决定让满洲国实行帝制,而且承认溥仪是“满洲国皇帝”。更让溥仪的,是在经过协商后,竟同意他穿龙袍祭天!1934 年3 月1 日,溥仪在长春郊外杏花村那个用土垒起来的“天坛”上,穿着真正的龙袍举行了告天即位的所谓“古礼”。他身上的那件龙袍可不简单,是皇帝曾经穿过的,在太妃身边珍藏了几十年,这次是专程从北京取来的。这是溥仪第三次当皇帝了,这一次比以往的哪一次都排场,都威风。他有些飘飘然了,觉得自己总算尝到“”是什么滋味了。 其实,溥仪当“满洲国皇帝”那十几年,是他一生中最让人恶心的一段时间,他充分表现出他是一个彻头彻尾的大奴才。二次世界大战以后,在远东国际军事法庭上,溥仪作为证人出庭的时候,曾经含着眼泪“控诉”日本人如何威逼和迫害自己,但是没有人同情他,因为在他“统治”东北的十几年里,老百姓受尽了苦难,他有无法推卸的责任。 1945年8月15日,日本宣布投降,同一天,正在逃亡途中的溥仪发布了所谓的“退位诏书”,就此彻底结束了他的皇帝生涯。按旧时算法,这一年他恰好40 岁。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

导读:《南京条约》签订后,清政府在1843年下令行商偿还300万银元的外商债务,而伍秉鉴一人就承担了100万银元。1686年春,广东巡抚李士祯在广州颁布了一项公告,宣布凡是“身家殷实”之人,只要每年缴纳一定的白银,就可作为“官商”包揽对外贸易。令李士祯想不到的是,这一公告竟会在以后的岁月里为中国催生出一位世界首富。 17世纪后期,皇帝暂时放宽了海禁政策,来华从事贸易的外国商人日益增多。于是,广东地方政府于1686年招募了13家较有实力的行商,指定他们与洋船上的外商做生意并代海关征缴关税。从此,近代中国历史上著名的“广州十三行”诞生了。在以后的发展中,这些行商因办事效率高、应变能力强和诚实守而深受外商欢迎。 1757年(二十二年),下令实行闭关锁国政策,仅保留广州一地作为对外通商港口。这一重大历史事件,直接促使广州十三行成为当时中国唯一合法的“外贸特区”,从而给行商们带来了巨大的商机。在此后的100年中,广东十三行竟向清朝政府提供了全国40%的关税收入。 所谓的“十三行”,实际只是一个统称,并非只有13家,多时达几十家,少时则只有4家。由于享有垄断海上对外贸易的特权,凡是外商购买茶叶、丝绸等国货或销售洋货进入内地,都必须经过这一特殊的组织,广东十三行逐渐成为与两淮的盐商、山西的晋商并立的行商集团。在财富不断积累的过程中,广东十三行中涌现出了一批豪商巨富,如潘振承、潘有度、卢文锦、伍秉鉴、叶上林等,以至于当时就流传有“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”的说法。在后世看来,这些行商无疑是当时世界上最富有的人。有记载称,当1822年广东十三行街发生了一场大火灾时,竟有价值4000万两白银的财物化为乌有,甚至出现了“洋银熔入水沟,长至一二里”的奇观。 在广东十三行中,以同文行、广利行、怡和行、义成行最为著名。其中的怡和行,更因其主人伍秉鉴而扬名天下。 资产2600万银元,曾是英国东印度公司最大的债主 2001年,美国《华尔街日报》统计了1000年来世界上最富有的50人,有6名中国人入选,伍秉鉴就是其中之一。 伍秉鉴(1769-1843),又名伍敦元,祖籍福建。其先祖于康熙初年定居广东,开始经商。到伍秉鉴的父亲伍国莹时,伍家开始参与对外贸易。1783年,伍国莹迈出了重要的一步,成立了怡和行,并为自己起了一个商名叫“浩官”。该商名一直为其子孙所沿用,成为19世纪前期国际商界一个响亮的名字。1801年,32岁的伍秉鉴接手了怡和行的业务,伍家的事业开始快速崛起。 在经营方面,伍秉鉴依靠超前的经营理念,在对外贸易中迅速。他同欧美各国的重要客户都建立了紧密的联系。1834年以前,伍家与英商和美商每年的贸易额都达数百万银元。伍秉鉴还是英国东印度公司最大的债权人,东印度公司有时资金周转不灵,常向伍家借贷。正因为如此,伍秉鉴在当时西方商界享有极高的知名度,一些西方学者更称他是“天下第一大富翁”。当时的欧洲对茶叶质量十分挑剔,而伍秉鉴所供应的茶叶曾被英国公司鉴定为最好的茶叶,标以最高价出售。此后,凡是装箱后盖有伍家戳记的茶叶,在国际市场上就能卖得出高价。在产业经营方面,伍秉鉴不但在国内拥有地产、房产、茶园、店铺等,而且大胆地在大洋彼岸的美国进行铁路投资、证券交易并涉足保险业务等领域,使怡和行成为一个的跨国财团。 伍秉鉴还因其慷慨而声名远播海外。据说,曾有一个美国波士顿商人和伍秉鉴合作经营一项生意,由于经营不善,欠了伍秉鉴7.2万美元的债务,但他一直没有能力偿还这笔欠款,所以也无法回到美国。伍秉鉴听说后,马上叫人把借据拿出来,当着波士顿商人的面把借据撕碎,宣布账目结清。从此,伍浩官的名字享誉美国,被传扬了半个世纪之久,以至于当时美国有一艘商船下水时竟以“伍浩官”命名。 经过伍秉鉴的努力,怡和行后来居上,取代同文行成为广州十三行的领袖。伍家所积累的财富更令人吃惊,据1834年伍家自己的估计,他们的财产已有2600万银元(相当于今天的50亿元人民币),成为洋人眼中的世界首富。建在珠江岸边的伍家豪宅,据说可与《》中的大观园媲美。 接触英国鸦片商被惩处,承担赔款走向没落 作为封建王朝没落时期的一名富商,伍秉鉴所积累的财富注定不会长久。就在他的跨国财团达到鼎盛时,一股暗流正悄然涌动。1840年6月,鸦片战争爆发。尽管伍秉鉴曾向朝廷捐巨款换得了三品顶戴,但这丝毫不能拯救他的事业。由于与英国鸦片商人千丝万缕的联系,他曾遭到林则徐多次训斥和惩戒,还不得不一次次向清政府献出巨额财富以求得短暂的安宁。《南京条约》签订后,清政府在1843年下令行商偿还300万银元的外商债务,而伍秉鉴一人就承担了100万银元。也就是在这一年,伍秉鉴病逝于广州。 伍秉鉴死后,曾经富甲天下的广东十三行开始逐渐没落。许多行商在清政府的榨取下纷纷破产。更致命的是,随着五口通商的实行,广东丧失了在外贸方面的优势,广东十三行所享有的特权也随之结束。第二次鸦片战争爆发后,又一场突如其来的大火降临到十三行街,终于使这些具有100多年历史的商馆彻底化为灰烬。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:末代帝王溥仪如何三次登上“帝王”的宝座

解析中国唯一的世界首富 曾独担百万鸦片战争赔款

标签:

>推荐阅读

>火热推荐

白起:秦国一级战将 斩杀敌军百万

溥仪的真实学历如何样?专家:真实学历望尘莫及

溥仪身上一隐疾,却造成他一生最大的耻辱,导致皇后精神崩溃

她是溥仪最爱的女人,去世后坚决不跟溥仪葬在一起

这个朝代幅员辽阔,拥兵百万且猛将如云,为什么不能被称为“大一统”?

末代帝王溥仪为什么无后?真相揭底!

这个朝代幅员辽阔,拥兵百万且猛将如云,为什么不能被称为“大一统”?

解析清朝末代帝王溥仪为什么怕太监怕得睡不着觉

剿灭太平天国后曾国藩拥兵百万,为什么不起兵?

奕劻死后,溥仪赐给他的谥号是什么?意义颇深

溥仪到底是同性恋还是性无能?为什么不能生育

溥仪的七个妹妹个个貌美如花,她们最后都嫁给了谁?

>特别推荐