解析:顾雍为什么能成为吴国任职时间最长的丞相

最近,位于苏州穹窿山景区的小王山,成了不少苏城人关注的焦点,因为相传那里埋葬的“三贤”,其一就是三国中的吴国丞相。

清顾震涛所著《吴门表隐》以及苏州《木渎小志》均记载,顾雍和西汉时的吴侯顾贵、时期的顾烜,同葬在小王山。

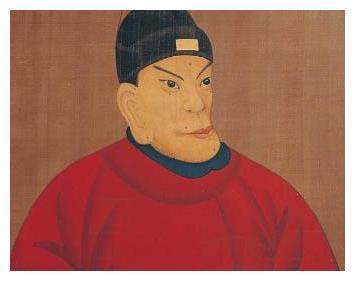

这“顾氏三贤”是何关系?他们为什么会同葬在一起?在历史长河中,他们分别书写了哪些传奇故事? 东曾跪拜顾母祝贺 顾雍是三国时期吴国孙权的第二任丞相。

自黄武四年(公元225年)六月至赤乌六年(公元243年)十一月,他担任丞相长达近19年之久,是吴国任职时间最长的丞相。

根据江南顾氏研究学会会员、顾雍第56代后人顾俊荣提供的资料显示:顾雍(公元168-243年),字元叹,吴郡吴县人(即苏州)。

顾氏是江南名门望族,顾雍从小聪明机灵,少年时曾师从因避怨而隐居于吴的文学家、书法家蔡邕(原名蔡雍)学琴与书法。

蔡邕对顾雍的才华十分赏识,认为将来必定有所成,于是将自己的名字相赠。

弱冠之年,顾雍即由州郡官吏表举推荐,开始步入仕途,屡有建树。

后他累迁大理奉常,兼领尚书令,总揽直接对君主负责的一切政令,并被封为阳遂乡侯。

黄武四年(公元225年)五月,当时的东吴丞相孙邵病逝后,谁来继任一时成为公众关心的焦点。

当时,呼声最高的是东吴开国元勋张昭,但是,孙权经过一番反复权衡,却任命顾雍为丞相。

顾俊荣称,根据史料记载,开考以前,朝廷官员都由世族豪门子弟担任。

顾雍的六世祖顾琮,时做过尚书。

四世祖顾奉,做到颖川太守,顾家在吴地很有影响,因此让顾雍出来当丞相,就有了宗族的威望。

而且顾雍任地方官时,所到之处都有政绩,显现出政治才能。

此外,顾雍温文儒雅,处世为人低调。

就拿顾雍升官封侯那次来说吧,碰上这事,一般人都会喜形于色,急于告诉他人,而顾雍不声不响,家人竟然一点都不知道。

就冲这些,孙权也要让顾雍来当这个丞相。

顾雍当丞相后不久,孙权带领朝中大臣亲自前往祝贺,并当众在大庭中跪拜顾母:“恭祝老人的儿子荣升丞相!”几天后,孙权又叫太子到顾宅去庆贺。

在顾雍的精心辅助下,吴国在不长的时间内出现了全面兴盛和繁荣,人称他为“东吴”。

顾雍的丞相风格和诸葛亮截然不同 当上丞相后,即使与孙权单独相处时,顾雍也十分注意君臣之礼。

他经常察访民间疾苦,提出了不少适当而有效的办法,功绩不小,但他从不居功自傲。

他常将了解到的情况及自己的建议主张,暗中报告孙权,如果被采纳,功劳则归于孙权;如果不被采纳,始终不泄露,没有第二个人知道,因此赢得了孙权的器重和信任。

但顾雍并不是一味迎合,在有关国家大事及大是大非的原则问题上,他虽然讲话时表情仍很顺和,态度则明朗,从不妥协。

顾雍善于思考,经过深思熟虑后提出了许多政见主张,孙权对他可以说是言听计从,连两朝元老、辅国将军张昭“法令太稠,刑罚微重,宜有所蠲损(减免)”的陈奏,孙权也要询问顾雍,得到证实后才实施。

平时,孙权常派中书郎到顾雍处咨询国事举措,顾雍认为可行的,便会立即与来访者相互商量,反复研究推敲,并设宴接待;如果不合意,顾雍即正色改容,默然不言,来访者见此即告退回去。

孙权对此则。

“宰相肚里能撑船”说的就是他? 赤乌初年,吴国发生了一件轰动朝野的政治大案。

当时有两个担任朝廷中书官职的人,分别叫吕壹、秦博,负责典校各官府及州郡文书,掌管传宣诏命权力。

他们的职级并不太高,但正巧当时孙权试图以经济问题为突破口进行吏治整顿,所用之人正是这二位。

而吕壹、秦博小人得志,居然作威作福起来,一点儿小事就上纲上线,常常夸大案情,诬陷诋毁大臣。

太子带头反对吕壹、秦博,丞相顾雍等人都向孙权检举揭露,被压抑的朝廷重臣也纷纷出来说话,大将军、太常潘濬“同心忧之,言至流涕”,潘濬甚至想用剑去刺死吕壹,以除国患。

朝野上下一片反对,孙权迫于压力,只得拿吕壹开刀。

吕壹被罢官免职,“收系廷尉”。

顾雍亲自前往提审,吕壹也曾诋毁过顾雍,但在审问罪状时,顾雍仍,临走时,他还问吕壹还有什么话要说的。

吕壹叩头无言,自知罪孽,心服口服。

与顾雍一起去的尚书郎怀叙恨透了吕壹,当面痛骂并污辱,顾雍马上制止,责怪道:“官有正法,何至于此!”此事过后,顾雍也被后人颂称“宰相肚里能撑船”。

当然,这只是其中的一种说法。

孙子醉酒被罚“背向壁卧”思过 《》记载,顾雍教育子孙十分严格,他的儿子、孙子都为官一方,颇有政绩。

爱子顾邵被派到豫章做太守,由于操劳过度染病而死。

消息传来时,顾在和手下的人下棋,他双手紧握,指甲都把手掌刺破了,血滴在棋盘上,但神色不变落子依旧,还是坚持把棋下完。

等客人都走后,他才忍不住用毛巾捂住脸号啕大哭。

哭完,愁容散去,神色自若,像没有事一样。

顾俊荣说,顾雍身居高官,除了自身清廉公正外,对家人也能严加管教。

有一次,孙权侄女出嫁,女婿是顾雍的外甥。

顾雍父子及孙子顾谭前往庆贺,参加喜宴。

当时,顾谭的官职是负责选拔官吏的选曹尚书。

那天孙权也非常高兴,所以众人都十分尽兴。

顾谭喝了很多的酒,一副醉醺醺的样子,曾多次起身跳舞,而且跳个不停。

顾雍见顾谭喝醉了,虽气怒,但因考虑场合与情面,当场不便发作。

第二天一早,他就将顾谭叫去,严厉责斥,警告顾谭下不为例,并罚“背向壁卧”,足足一个时辰,才允许他离开。

根据记载,公元242年,顾雍染病,第二年十一月病故。

孙权着素装亲自吊丧,谥曰肃侯。

孙权死后十多年,景帝下诏称“故丞相雍,至德忠贤,辅国以礼”,并封顾雍次子承袭爵位为醴陵侯。

吴国末年,陆凯称“汉有萧(何)、曹(参)之佐,先帝有顾、步(骘)之相。

”可见,顾雍在东吴历史上的影响。

他是所有顾氏的祖先 “顾氏三贤”之顾贵 史料上对于西汉时吴侯顾贵的介绍并不多。

在《吴门表隐》中,针对顾贵有这样的记载,“汉元鼎五年,从路博德击南越,功封吴侯,始居于吴郡横山。

山东范县有顾城,贵所筑也。

” 顾俊荣说,顾贵是顾氏的迁吴始祖,说到顾贵的身世,则不得不提越王。

越王勾践的第13世孙摇被封东瓯王位,国号东瓯(号东海王),封地乌程(今温州一带)。

王位传到14世孙安朱这代,封其为顾余侯,自此诞生。

东瓯王位实行世袭制度,安朱之后又传了四代,传到了顾建手里。

顾建生有三子,长子顾省,史籍无考,且无后嗣。

次子顾贵继承父兄之职。

汉建元三年(公元前138年),东瓯王位传到了安朱第四代后人时,其部族开始受到闽越的进攻,于是向汉求援。

汉政府派兵支援,闽越闻讯即退兵。

迫于闽越的压力,东瓯这支越人向中央要求内迁,就封其为驰义侯,迁其部众于江淮地区。

汉武帝元鼎五年(公元前112年),因协助征伐其他叛汉越人部族有功,顾贵受封为吴侯,居处于姑苏。

自此,江南顾氏便在此生根,顾雍就是顾贵的十四世孙。

顾俊荣说,在研究顾氏源流时,他们统计出全球90%以上顾姓人士的祖先均在苏州,顾贵便是这所有顾氏的祖先。

他是中国“钱币学鼻祖” “顾氏三贤”之顾烜 南北朝时期,著有我国第一部钱币学著作《顾烜钱谱》的顾烜,被尊为“钱币学鼻祖”。

他便是顾雍第十二世孙。

顾烜,字信威,南朝萧梁吴郡人,先后任临贺王正德记室兼吴郡五官椽、建安令等职,赠侯爵。

记者查阅相关史料记载,顾烜在世时为萧梁治国出过不少有益的主意,在道德观念上崇尚儒家学说。

虽未见史书为顾烜专门立传,但在史书经籍、艺文志中录有他的著作。

顾烜在学术上的贡献莫过于他编著的《顾烜钱谱》,原书钱谱一卷、钱图一卷。

《顾烜钱谱》(下文简称“顾谱”)虽已佚于明末清初,今未见有辑、刊本或钞本传下,但由于“顾谱”历来为众多的钱著引用,特别是洪遵《泉志》,书中引“顾谱”论钱多达四十二处,使今人还能读到许多顾烜论钱的原话。

汇合这些“顾谱”钱论,“顾谱”辑佚本已编入《中国钱币文献丛书》,虽不能见“顾谱”全貌,尚可知其基本内容和研究方法,使今人可体察到中国钱币学创立时的概貌。

“三贤”相隔数百年 为何葬在一起? 然而,顾贵、顾雍、顾烜这三贤隔了这么多代,前后相差数百年,为何会葬于同一山头呢? “小王山名字的由来,与顾家有着不解的渊源。

”当地一位八旬老教师金云良介绍,顾贵葬于此地后,当地百姓为了纪念这位王侯,便给此处土丘取名“小王山”,又称“小黄山”。

此山远看似金牛卧睡,腹地平坦,风水很好,于是小王山也就成了顾氏家族墓地。

后来,顾雍也葬于此山,因为顾雍曾在山顶坪石上抚琴长弹,祭拜先祖,被后人,因此小王山又叫“琴台山”。

到了南北朝,顾烜也葬于小王山。

曾当选苏州市政协委员的邹志谅则认为,由于最早落葬的顾贵是王侯,奠定了小王山作为王侯墓地的基础。

此后,顾氏后人中位及王侯者才可安葬于此。

“也有可能当初山上远不止这三位先贤的墓葬,但是在历代的战火硝烟中,顾墓地面被大肆破坏,后人只为最有影响的三位顾氏祖先立碑,才形成了现在的三贤墓。

” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。