跟着小编一起探寻历史上真实的这才是越王杀大夫文种的真实原因!史书都没写。

越王勾践,,最终“三千甲兵灭吴”逼死吴王,一雪前耻,这其中文种功不可没,但是最后却落得个被勾践赐死的下场,实在是让人觉得不可思议,不禁会想起写给文种那句话:“敌国破,谋臣亡;;狡兔死,走狗烹”。

越王勾践忍辱复国,大夫文种功不可没,夫差打败越国后,勾践曾想殉国自杀,文种为勾践献上“伐吴七术”并劝说勾践:“君子报仇,十年不晚”,不如忍辱负重,留得青山在不愁没柴烧,他日也未可知。

同时文种带着金银财宝礼物去贿赂的对头太宰伯嚭,让太宰劝说吴王夫差不要灭掉越国,越国愿意永世为奴,不再有反叛之心,如果吴王执意要灭越国,越国宁可举全国之力与吴国拼命也在所不惜。

吴王听了文种的话,又有伯嚭在旁边进言,于是把伍子胥“不杀勾践,”的话抛到了脑后,执意不灭越国,下旨让越王入吴国为奴,越王勾践带着夫人雅鱼,大夫范蠡去吴国为夫差做奴隶,三年时间卧薪尝胆,受尽屈辱,甚至为了给吴王诊断疾病不惜品尝吴王的粪便,使吴王夫差大受感动,渐渐放松了警惕,而这期间文种在越国主持国政,休养生息,积极为复国做准备。

三年过后夫差不听伍子胥劝阻,“”把越王勾践放回越国,致使后来越国趁吴国北上与争霸的时候,大举进兵吴国首都,杀了吴国的太子,将吴国掳掠一空,第二年勾践又带兵伐吴,一举灭掉吴国,逼死夫差,。

在复仇的过程中,文种一直都在积极寻找吴国的弱点,贿赂离间吴国的大臣,在国内安抚民生,积蓄力量,可以说,在越王勾践复仇的过程中,文种的功劳是很大的。

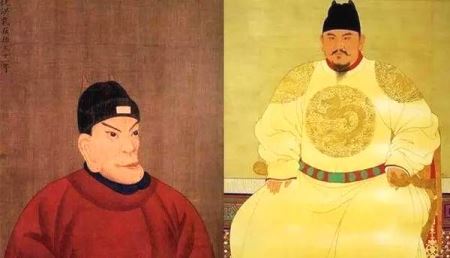

越王勾践是中国历史上很特殊的一个人物,经历的屈辱和苦难是常人难以想象的,吴王阖闾举兵攻打越国失败后,临死前嘱咐儿子夫差一定要报仇雪恨,后来越王勾践带兵伐吴,没想到反被夫差大败,甚至被掳掠到吴国做了夫差的奴仆,从一人之下万人之上的太子到一国之君的越王,然后又变成吴王的阶下囚受尽屈辱,十年后一雪前耻举兵灭吴,又成为吴越之君,这其中的大起大落,世事无常,勾践都经历过来了,不得不说越王勾践确实拥有强大的心理承受能力,但是经历过这么多常人难以想象的苦难和荣誉,尤其是卧薪尝胆甚至品尝吴王粪便,难免会在一个人的心理上产生磨灭不掉的创伤。

可以说勾践在吴国忍辱负重期间,唯一最大的愿望就是灭吴报仇,心里并没有更远大的计划和目标,到了后来伐吴成功,报仇雪恨,一雪前耻,可以说十年屈辱一朝得偿所愿,必然会导致一个人产生到达人生顶峰没有对手和傲视天下不容异己的感觉,所以越国并没有像吴国那样北上争霸,而是开始清理国家内部,搞清算。

在灭吴之后的庆功宴上,大夫范蠡就看出了越王的性格,对文种说“越王为人,只可共患难不可共享福”劝大夫文种和自己一起离开越国,但是文种没有听范蠡的话,觉得自己是有功之臣,越国复国论功行赏自己也是应该受到奖赏的。

有人说文种的死是因为功劳太大,功高震主,其实不止如此,越王勾践伐吴失败被夫差兵围城下,一度想要自杀了事,是文种劝说勾践活下来以图日后复国,并且越王勾践在吴国为奴受尽羞辱,文种也是知道的,这些都会让勾践在灭掉吴国后心里不舒服,寝食难安。

另外当勾践在吴国为奴的时候,国内大小事务全凭文种一人说了算,文种把越国上上下下治理得井井有条,发展生产,奖励农耕,可以说当时越国人都知道文种大夫勤政爱民,文种在越国人们心目中威望很高,文种的才能勾践不会不知道的,如果这样的人以后去了别的国家,肯定是后患无穷。

所以文种的存在,勾践心里是不会舒服的,只能说文种知道的事情,参与的事情太多了,即使是文种再怎么证明自己的忠心,勾践也不会放心,唯一的方法就是“只有死人是不会说话的”,于是勾践赐给文种一把宝剑,据说还是当时吴王夫差赐给伍子胥自尽时用的宝剑“属镂”,并且给文种说“先生教我的伐吴七术我只用了其三就把吴国灭了,剩下的四计请先生带去辅佐先王吧”,文种无话可说,因为那时候“殉葬”是很普遍的,君王死后要求贤德的大臣“殉葬”是一种荣耀,文种后悔没有早听范蠡的劝说,,离开越王,无可奈可之际拔剑自杀。

敌国破,谋臣亡;高鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。

越王勾践杀了文种,不但导致国力渐衰,而且造成最大的一个影响就是人才都不敢再到越国去了,果然到了后期越国在国际舞台上再也没有什么成就,逐渐没落了。

《周易》中说,“圣人知进退存亡而不失其正”,意思就是圣人懂得进退,什么时候该进,什么时候该退,知道适可而止,才能善始善终。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

清朝迷雾:咸丰帝王为什么不重用曾国藩?

以夜继日的忙,结果前线送过来的奏折,不是说这里让人给捅了一刀,就是说那里挨了一棍,,的自信心大受打击,都不怎么敢相信自己也能赢了,直到的崛起。湘潭大捷点开了喜庆的炮仗,然后岳州、城陵矶,甚至是武昌克复的捷报都接踵而来,让人几乎有应接不暇之感。那情景,仿佛是倒霉了一千年,眼看着就要转运了。 原来人生也可以充满着温暖!要说在籍官员办理团练的不止一个,包括曾国藩在内,合计共有四十五人之多,然而除了曾国藩,没有一个整出样子,不是半途而废,就是销声匿迹。曾国藩成了今年的主打款,一众官员中,就数他最帅,帅得一塌糊涂,帅得无边无沿。依稀还记得在京时,这家伙跟打了鸡血一样,拼着命往上递意见书的情景,也幸亏当初留了一手,要不然,现在纵使能收到礼包,也得落下一个不会用人的恶名。显然这是个不可多得的人才,得赶紧用,重用。网络配图 尽管曾国藩当初出任时,,守孝期间不接受奖励或升职,但咸丰仍授他以署理湖北巡抚一职,并赏戴花翎。署理的原因,就是考虑到曾国藩尚在守孝期间,一旦守孝期满,代理即可转正。然而仅仅七天之后,咸丰又急匆匆地收回了这一任命。具有戏剧性的转折出现在一次君臣谈话之后,谈话的主角,一个是咸丰,另一个是军机章京彭蕴章。军机章京不是军机大臣,说穿了只是军机处的文书,专门帮着军机大臣们抄抄写写,比如王鼎案中那个给穆彰阿通风报信的陈孚恩,就是军机章京。由于军机章京实际参与了机要,所以也被称为“小军机”。 彭蕴章的诗文很有些名气,一辈子写了很多书,若是一本本码起来,比他人还高哩,然而此人有学问归有学问,却是食古不化,在政务上迂腐得很,是一个“有学无识”的典型。咸丰跟他聊天,起初只是想抒发一下自己的好心情,没指望从这个木讷的小军机身上得到什么高见。咸丰说:“你想不到吧,曾国藩这么一个书生,竟能建成奇功。”彭蕴章当然也是书生,这话听了足以让他浑身醋味儿乱冒。 于是来了一句:“曾国藩不过是前礼部侍郎,一个老百姓罢了。小小老百姓,在乡间竟然能够一呼百应,随者以万人计,这恐怕不是国家之福吧。”就是这么的一句话,让咸丰脸色大变,沉默了很长时间。 很多人将咸丰的防范心理归结于“满汉藩篱”:曾国藩是一个汉臣,一个汉臣具有如此大的号召力和影响力,手中又掌握兵权,对皇帝当政的王朝来说,当然不是什么好事。网络配图 应该说,有这个因素,但并不能概括全部。用汉臣掌兵权并非没有先例,比如横跨、、三朝的名将就是一个典型。当时雍正任用岳钟琪,谣言,仅雍正自己收到的举报信就满满一筐,说他是的后代,要替祖先报“宋金之仇”云云,雍正根本就没有予以理踩。 其实很多时候,忌谁不忌谁,跟出身没有多大关系。康熙时期的(满),雍正时期的(汉八旗),谁是纯汉臣?他们的下场可比岳钟琪惨多了。因为是汉臣,就想着要给对方穿小鞋,那是后人太小看这些清代皇帝了。其实在曾国藩之前,江忠源追根溯源,也是手握兵权的湘军将领,不照样得到咸丰的信任重用,还被授之以安徽巡抚? 这件事应该说是个案,其中彭蕴章的话起到了相当关键的作用,他抓住了两点,一是咸丰已经被下面的造反造怕了,生怕一不小心再跑出一个什么“秀全”来跟他捣乱,二是咸丰一向非常看重湖北的战略地位,认为它的作用和价值还远在广西湖南江西诸省之上,潜意识里就不愿将如此重镇轻授于人。网络配图 在咸丰眼里,曾国藩与江忠源虽都出自于湘军,但两人并不相同,江忠源的定位主要是武将,任务就是打仗,曾国藩却有号令一方的作用,他举办湘军的时候,虽有个湖南帮练大臣的名义,其实是赤手空拳,凭什么能一下子拉起如此大一个摊子呢?如果让他长期据守湖北,谁又能担保他不会黄袍加身,成为下一个“曾秀全”? 咸丰经过一番深思熟虑,咸丰决定收回成命,改任曾国藩为兵部侍郎,专办军务--反正打仗要紧,就是让你当湖北省长,估计你也没那闲工夫。可话不是这么说的,咸丰的朝令夕改,不可能不引起曾国藩的疑惑。在从其它渠道得知个中内幕后,他的心顿时就沉了下来。 在这种内乱频繁的情况下,要趁机跳出来自己做皇帝的人估计不计其数,足以让你防不胜防。人心之复杂难测,是谁都说不清楚的一件事,因此咸丰就对曾国藩不太放心,而且这种心理在后来很长一段时间内都难以消除。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

好酒好色的'流氓帝王汉高祖刘邦为什么一生不改本性

从《?高祖本纪》开篇文字中,就可以清晰地感受到对性格的这种公允而深刻的概括,文曰:“高祖为人,隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子。仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒,醉卧,武负、王媪见其上常有龙,怪之。高祖每酤留饮,酒雠数倍。及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。”这段文字中,至少写出了刘邦性格中的个特点:一是宽厚仁慈(仁而爱人);二是(喜施);三是性情豁达(意豁如);四是抱负远大(常有大度);五是(不事家人生产作业);六是好戏弄人(廷中吏无所不狎侮);七是好酒好色(好酒及色);八是欠账不还(两家常折券弃责)。网络配图 当然,刘邦的性格特点远不止此,这只是司马迁对青年刘邦的总结,后来随着经历、识见、地位的变化,他还有更多的性格表现,比如轻薄文人、猜忌部下等等,。不过,司马迁的这段文字,已经把刘邦的本性表现得丰富而饱满,可以说,刘邦无论为游手好闲的农人时,乡村小吏亭长时,还是统领的汉王时,抑或最后打下江山成为开国帝王时,他的本性几无变化,他就这么个人。这八个性格特点中,有四优四缺,优点如宽厚仁慈、乐善好施、性情豁达、抱负远大等;缺点如游手好闲、好戏弄人、好酒好色、欠账不还等。然而仔细分析刘邦由一介农夫到一国之君过程中的行迹,会发现他的优点是有条件的,他的缺点是无条件的。 为什么这样说呢?比如,他游手好闲、好戏弄人、好酒好色、欠账不还这些性格特点,归根到底是因为的反映,一个人不自私,不可能游手好闲,把养家糊口的重担交给年迈的父母;一个人不自私,更不至吃白食,欠帐不还,把自己的酒食寄托在他人的辛勤劳动和痛苦之上。然而,这样一个人,怎么还会宽厚仁慈、乐善好施、性情豁达、抱负远大呢?因为这些性格特点,是在没有利益争执的情况下表现出来的,倘若有利益之争甚至性命之虞时,那就不会这么仁慈或豁达了,到了要做关键选择的时候,这种人哪怕牺牲父母妻子也是在所不惜的。 揭秘:好酒好色的“流氓”刘邦为何一生不改本性网络配图 刘邦在彭城大战大败于楚军仓皇逃生的过程中,有两件事最能反映出他的自私性格。第一件是。彭城大败后,刘邦差一点被楚军活捉,幸亏楚将丁公善心大发,放他一马,使他得以逃过一劫。随后,刘邦逃经沛县,派人到老家接老父妻儿,家里却人去楼空,家人不知所踪,他只得继续西逃。某晚,他借宿于一个农户家,戚家只有父女二人,结果刘邦在酒足饭饱之后,竟然与戚女同床共枕巫云楚雨起来,在家人失散、后有追兵的情况下,刘邦也真有“好心情”。 第二件是抛儿弃女。刘邦派人到老家没接到家人,却在西逃的路上遇到了自己的儿女。《史记?项羽本纪》载:“汉王道逢得孝惠(即后来的孝惠帝,刘邦长子)、鲁元(即后来的,刘邦与所生女儿),乃载行。楚骑追汉王,汉王急,推堕孝惠、鲁元车下,滕公()常下收载之。如是者三。”在逃跑的过程中,刘邦因嫌车载过重,逃得不快,竟然将自己的亲生儿女推下车,而且“如是者三”!试想,倘若孝惠、鲁元果然抛弃在路上的话,不为乱军所杀,也会饥饿而死,夏侯婴将他们抱上车才幸免于难。网络配图 我们经常能看到鸽子呀、狗呀,在公路上被碾死,同伴守尸不离不弃的报道;去年有一条新闻说,在英国莱斯特市,一只年幼的天鹅被困河面水闸处,天鹅妈妈一直陪在它身边,时间长达两天,直到孩子脱险。动物尚且如此,刘邦却为了自己逃命,不惜抛儿弃女,毫无父亲的慈爱之情,毫无为人的恻隐之心,他的自私和残酷暴露无遗。曾在游历古战场后叹息说:“时无英雄,使!”所谓“竖子”,就是指刘邦,后人评价刘邦为“流氓皇帝”,也大抵出于此。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: