王朗真的是被诸葛亮骂死的吗?王朗是个如何样的人?

诸葛亮不仅足智多谋,并且能言善辩,靠一张嘴活活气死王朗,这也成了演义中的经典一幕。

相信很多朋友都看过这段故事的鬼畜视频,被诸葛亮所说的“厚颜无耻之人”给洗脑了。

那在历史上,王朗真是一位厚颜无耻之人吗?实际上这只是杜撰出来的情节,王朗并非是被诸葛亮气死,这两人可能根本就没见过面。

而且王朗修为也并非是那种被激怒就难以控制情绪的人,想要了解王朗的为人,下面就一起来看看吧。

故事是这样的,在诸葛亮招降了姜维,连下魏国三城后,魏国君主曹睿有点坐不住了,赶忙问手底下的一帮大臣们,谁可与诸葛匹夫一战,击退蜀军。

魏蜀征战多年,都知道诸葛亮不好对付,所以此时谁出战谁倒霉。

大臣们都一言不发,场面一度很尴尬。

就在这时,文绉绉的司徒王朗说话了(放心,他不是要请缨出战),他保举(坑)大将军出战诸葛亮,还说了一个让曹真无法推脱的理由——臣观先帝每用大将军曹真,所到必克。

一听这话,曹真当场就傻眼了,赶忙用“才疏智浅,不胜其职”来推脱。

但王朗又发话了,说曹真身为社稷之臣,不可推辞,他还表示愿随曹真一起出征。

此时的王朗,可能早已把自己看做是、这样的大才了,但曹真就只能暗暗叫苦了,无奈之下,曹真只得拉上郭淮一起去对抗蜀军。

话说到了两军阵前,三人商议退敌之策,这时,王朗又发话了,他说自己一席话便可叫诸葛亮拱手而降,蜀兵不战自退。

对于王朗近期的多次发话,只有这次,让曹真很是高兴,等到两军相迎,曹真和郭淮压阵,王朗乘马而出,点名要与诸葛亮对话。

诸葛亮一看王朗这阵势,必是有备而来,自己也就只能随机应变了。

果然,王朗一开口便说诸葛亮兴兵无名,还以“社稷有累卵之危,生灵有倒悬之急”来为曹魏政权正名,说曹魏是天命所归,而蜀汉之举属于“逆天理、背人情”,最后还不忘劝诸葛亮倒戈卸甲,以礼来降。

王朗想必对于自己的这番说辞很是满意,但让他没有想到的是,诸葛亮不仅没有倒戈,反而以“朽木、禽兽、之辈、之徒”反唇相讥。

诸葛亮还说王朗身为汉室老臣,不思安汉兴刘,却助逆贼,实在是天地不容,天下人都恨不得吃他的肉,死后也没有面目去见大汉的诸位。

听到这里,王朗气满胸膛,最终撞死于马下,诸葛亮轻松完胜。

原本要一席话退敌的王朗却被诸葛亮反杀,不得不说,这样的王朗很逊色。

而对于诸葛亮骂死王朗,后人还有赞诗一首:“兵马出,雄才敌万人。

轻摇三寸舌,骂死老奸臣。

” 王朗彻底成了一个笑话,但话说回来,演义毕竟是演义,与正史往往有所出入,真实的王朗可没有这么逊。

1 博学有才,温恭孝义 王郎,字景兴,东海郡郯县人,从小聪明好学,师从当时的儒学大家杨赐。

在那个还没有的年代,官吏选拔几乎被世家大族所垄断,王朗却因通晓经书而官拜郎中,出任菑丘县长。

但是出任县长没多久,自己的传业恩师杨赐就去世了。

王朗得知恩师去世的消息后,毅然弃官,穿孝服居丧,为恩师守孝。

王朗此举让当地太守深为感动,于是向朝廷举荐王朗为孝廉,但是王朗以守孝之期未满为由拒绝了。

王朗守孝期满后,徐州刺史举察他为茂才,官拜徐州治中从事。

当时在长安,关东有人起兵,王朗便与别驾等人以“春秋大义”进谏陶谦,派遣使者进京接受皇上的命令。

陶谦采纳了王朗等人的建议,天子对陶谦此举很是欣慰,于是授予陶谦安东将军,赵显担任广陵太守,王朗担任会稽太守。

2 儒雅正直,不卑不亢 王朗任会稽太守四年,移风易俗,施政得当,深得当地百戴。

建安元年,攻取会稽,王朗的下属们认为孙策所向披靡,会稽城很难守住,都劝王朗避其锋锐,弃城而逃。

但王朗自认为自己身为汉吏,为皇上保住城邑是自己的职责,所以不纳众言,坚守城池。

所向披靡的孙策数次渡水攻固陵,均被王朗击退。

后在孙静的计策下,王朗才被孙策击败。

会稽失守后,王朗准备逃到交州,但是船出海到东冶时,遭到孙策追击,无奈之下只得投降。

孙策因敬重王朗儒雅正直,且有名望,所以对他只是责问了几声,并未加害于他。

他还派劝王朗为他效命,但王朗坚决不肯,孙策只得放了王朗。

王朗开始了四处流浪的生活,处境困厄,。

即便如此,他还是收容、体恤亲友旧属,做了很多有道义的事。

后向汉献帝上书征召王朗入朝为官,王朗从曲阿辗转江海,几年后才到了中原。

曹操任命王朗为谏议大夫,参司空军事。

曹操曾问王朗,孙策其人如何。

王朗虽然被孙策打得落荒而逃,但他却公允正直,不在背后说人坏话,以豪杰评价孙策,还说孙策日后必成大器。

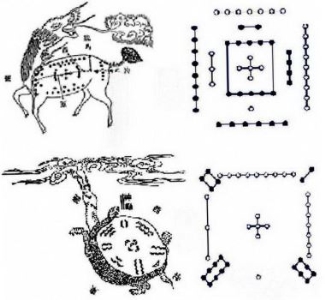

3 交锋诸葛,文坛盛事 正史中的王朗与诸葛亮确有交锋,但不像演义中的那样于两军阵前,而是通过书信往来。

据《志·许靖传》记载,王朗和蜀汉大臣许靖是旧交,他曾写信规劝许靖等一帮蜀汉大臣归魏,但许靖等人却不予理睬。

于是王朗纠集了华歆、等一帮魏国写作好手,联名向诸葛亮发起挑战。

信中以天意为主题,分析魏蜀两国之局势,其文逻辑严密,气势磅礴。

其中萤火虫和月亮、腐草和鲜花等比喻也用得,令人叹服。

诸葛亮收到信后,也回了一篇为蜀汉正名的文章。

文中以君臣伦理为切入点,严厉批评王朗等人身为汉臣,却助曹魏篡汉的不忠行为。

层层分析,并得出只有汉室正统才能一统天下的结论。

两方皆是逻辑清晰、文采斐然。

而王朗和诸葛亮的这次交锋被罗贯中写进了《》,于是便有了“武乡侯骂死王朗”的故事。

故事中王朗以“天数有变,神器更易,而归有德之人,此自然之理也”将朝代更替归于天数轮回,认为天下之主历来都是有德者居之。

所以,在王朗看来,“黄巾倡乱,造逆,傕、汜继虐;僭号于寿春,称雄于邺土;占据荆州,虎吞徐郡”这些都是大汉气数已尽的征兆,以此引出“社稷有累卵之危,生灵有倒悬之急”的时下危局。

而诸葛亮认为造成此危局的原因,是“庙堂之上,朽木为官;殿陛之间,禽兽食禄。

狼心狗行之辈,滚滚当道;奴颜婢膝之徒,纷纷秉政。

以致社稷丘墟,”。

即所谓“”。

单从这一方面来看,王朗可以说比诸葛亮看得开明,毕竟桓灵二帝确实非有德之君。

紧接着,王朗以两代君主的功绩来阐述曹魏得天下乃天命所归,其中“扫清六合,,倾心,四方仰德。

非以权势取之,实天命所归也”颇为大气。

而诸葛亮选择王朗汉室旧臣的身份予以回击,说他身为汉臣,“理合匡君辅国,安汉兴刘,何期反助逆贼,同谋篡位!罪恶深重,天地不容!” 这“一功一过”之间,难分胜负,所以接下来就需要拿实力来说话。

王朗以“今我大魏带甲百万,良将千员,谅腐草之萤光,怎及天心之皓月?”劝诸葛亮倒戈来降。

诸葛亮则以蜀汉正统的身份正出师之名,以“吾今奉嗣君之旨,兴师讨贼”反击王朗的“顺天者昌,逆天者亡”一说。

双方各有辩词,难分伯仲。

之后又有过多次这样的书信交锋,每次交锋,都堪称文坛盛况,不过最后都不了了之。

公元228年,诸葛亮开始北伐,而王朗于同年去世,两人未曾谋面。

4 曹魏重臣,经学大家 王朗归魏后,深受曹魏集团的器重。

曹操称魏王后,王朗执掌魏国律法,务在宽恕,罪疑从轻。

继魏王后,王朗右迁御史大夫,封安陵亭侯。

当时魏国已征战三十余年,士兵疲敝、百姓赋重、民生多艰。

王朗上书劝育民省刑,详细阐述了魏国国情,希望曹丕为魏国长远发展计,减轻刑狱、扶助幼弱,帮助人民休养生息,得到了曹丕的大力支持。

曹丕称帝后, 改御史大夫为司空,进封王朗为乐平乡侯。

后王朗多有谏言,且多被采纳。

他还曾将自己的职位让出,举贤任用。

明帝即位后他升任司徒,位列三公。

王朗自归魏以后,前后事三位君主,皆对其颇为倚重。

后与曹真等人因功得以配享曹操庙庭。

不仅如此,作为一生致力经学研究的经学大家,他还校注了很多儒家经典,如《周易》《春秋》《孝经》《周官传》等。

魏国朝廷还以王朗所著的《周易传》作为学习《易》的标准。

曹丕更是以“此三公者,乃一代之伟人也,后世殆难继矣!”来评价王朗。

除此之外,王朗被后人所称道的还有他那独到的眼光。

他选中司,将自己孙女王元姬许配给了的次子,二人生下了这位一统三国的开国皇帝。

到了这里,想必大家已经明白,这个在演义中被活活骂死的人,其一生却成就非凡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

为什么说幽州之战是宋太宗一生中最大的败笔?

不过,对于伐北汉的这场胜利,历史上却有不同的声音。

讨伐北汉之处,宰相就表示反对,以为要谨慎一些。

太宗于是询问枢密使,为何在太祖朝两次进攻北汉没有取得胜利。

曹彬说,太祖进兵时军营驻扎在甘草地,中原士兵多因,上吐下泻,军中引发疫病,战斗力大减,只能中途退军。

作为将军的曹彬,当然希望尽早和北汉决战。

而宋太祖在世之时,就和赵普商议过先南后北的国策,而对于北汉,也一直是把他作为宋契丹之间的缓冲地区。

宋太祖一直把收复作为自己的目标。

只要燕云之地收复,就割断了北汉和契丹的联系,北汉自然不战而降。

而当宋军以倾国进攻北汉之后,在以疲惫之师进攻强敌契丹,却屡遭败绩,最终只能退兵。

宋太宗所率宋军虽平灭北汉,但是几个月围攻太原,宋军粮饷将尽,将士疲乏。

宋太宗想乘大胜之势,一鼓作气,攻取幽蓟之地。

曹彬、潘美等宿将多不言语,惟有殿前都虞侯崔翰揣摩上意,以为机不可失。

宋太宗借机发挥,即刻命枢密使曹彬发兵进攻契丹。

盛夏七月,率大队身心俱疲的宋军北征,他本人已驾发镇州。

由于军士意怠,随从军队都有不能及时赶到的,士气如此,宋太宗仍执意伐辽。

开始,宋军取得了小规模的胜利,可之后辽军由杰出的将领耶律斜轸和耶律休哥指挥作战,形势大变。

而宋军在进攻辽国重镇幽州时,苦战不下。

这是耶律斜轸派部将耶律沙救援幽州,宋军及时组织进攻,在城内外辽军合围之前成功击溃耶律沙部队。

可是,正当宋军庆贺刚刚的大胜之时,耶律休哥率领精锐部队抄小路突然出现,此时,幽州守军也一起赶到,宋军陷入三面包围,高粱河之战最终以宋军大败结束。

高粱河一战,是的转折点,基本上在这次战争之后,北宋就处于下风。

而耶律休哥也成为北宋军队的噩梦。

宋太宗自己也被流箭射中,狼狈到只能乘驴车逃走,最终也因箭伤发作身亡。

随机文章宋朝有那些州?乡?镇?修行人能看到几维空间,可获得通灵或开天眼能力/最高可达七维海王星的卫星有几个,海卫一直径最大/逆海王星而行(共14个)盘点哈勃望远镜十佳照片,第一名为即将死亡的星球/与太阳相似比较中西方神话的异同,中国神话歌颂祖先/西方神话表达现实迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

北宋被贬宰相丁谓是怎么样的人 历史如何评价丁谓

大中祥符五年至九年(1012--1016)任参知政事(次相),天禧三年至乾兴元年(1019-1022)再任参知政事、枢密使、同中书门下平章事(正相),前后共在相位七年。

生大中祥符九年(1016)九月,丁谓以参知政事身份任平江军节度使,衣锦归里,“建节本镇,一时为荣”。

离京时,宋真宗特赐御诗七言四韵和五言十韵,“尤为盛事”。

他同时兼任使持节苏州诸军事、苏州刺史、苏州管内观察处置堤堰桥道等使,又兼任知升州军州事。

天禧初(1017),以吏部尚书复参知政事。

不久,拜同中书门下平章事,兼任昭文馆大学士、监修国史、玉清昭应宫使、平章事兼太子少师。

乾兴元年(1022),封为晋国公。

显赫一时,贵震天下。

历史如何评价丁谓 才高八斗 丁谓相貌不佳,生一双斜眼,张目仰视,好像是个经常饥寒的人,相面的说他是“猴形”。

小时顽劣,多亏有位的老先生对他严加管教,使他学业有所进步。

后来,丁谓去拜访郁先生时说:“自己少时狭劣,多亏先生教诲,痛加夏楚,使某得以成立。

”郁先生死后,丁谓还特地派人处理后事,“为棺殓葬,埋之物甚厚”。

轻时丁谓与孙何最为友善,同以才名著称,人称“孙丁”。

他俩曾一同以文章拜谒当时担任长洲县令的著名文学家王禹偁,王县令看了他们的文章十分惊奇,大加赞赏,认为“自唐、之后,二百年始有此作”,当即赠诗云:“二百年来子不振,直从韩柳到孙丁。

如今便可令修史,二子文章似六经。

”淳化三年(992),丁谓登进士科,列第四名。

(寇莱公始与丁晋公善,尝以丁之才荐於李文靖公沆屡矣,而终未用。

一日,莱公语文靖曰:“比屡言丁谓之才,而相公终不用,岂其才不足用耶?抑鄙言不足听耶?”文靖曰:“如斯人者,才则才矣,顾其为人,可使之在人上乎?”莱公曰:“如谓者,相公终能抑之使在人下乎?”文靖笑曰:“他日后悔,当思吾言也。

”晚年,与寇权宏相轧,交至倾夺,竟有海康之祸,始服文靖之识。

——《东轩笔录》) 有的说他是一代,有的说他是一代佞臣.总的来说,说他毁誉参半似乎评价过高了,他的毁应该多于他的誉.但有一点是可以肯定的,就是他的才。

王禹偁就曾赞赏“自唐韩愈、柳宗元之后,二百年始有此作”,并赠诗云:“二百年来子不振,直从韩柳到孙丁。

如今便可令修史,二子文章似六经。

几千字的文章,他读一遍便能背诵(丁谓“机敏有智谋,文字数千言。

经览辄诵,善谈笑为诗。

至图画、博弈、音律,无不洞晓”);三司案牍复杂繁多,一般官吏长久难以解断,而他一看案情,一言判决,众人都释然而悟;听凭满座宾客各自陈述,他从容应接,随口解答,条分缕析,统慑满座,没人能超出其意。

著有《景德会计录》、《建安茶录》、《刀笔集》、《青衿集》、《晋公集》、《晋公谈录》、《丁晋公词》等十多种。

政绩 在安抚边疆少数民族方面也作出了一定的贡献。

淳化年间(990-994),他对与官府为敌的西南少数民族武装以安抚团结为上,不动兵刃,并设法解决当地缺少食盐、长途解送皇粮、马匹交易等困难,妥善稳定了局势,得到朝廷赞赏。

西南地区赖以安宁。

据叶得梦《石林燕语》记载,丁谓以郓、齐、濮安抚使知郓州时,北方契丹铁骑南下,民心惊惶,河北百姓纷纷抢渡黄河,“欲避于京东者,日数千人”,而船民不肯尽力摆渡。

丁谓听到此事后,采取果断措施,急忙从监狱中取出死囚数人,“以为舟人,悉斩于河上,于是晓夕并渡,不三日皆尽”。

他又从难民中挑选少壮者,在数百里黄河边“分画地分,各使执旗帜、鸣金鼓于河上,夜则传更点、申号令”。

契丹人以为宋方已有防备,便撤退而去,于是“境内晏然”。

由此可以看出丁谓的为人聪明,办事果断、干练。

当时全国粮赋十分混乱,每年征收数量不一,随意加码,百姓。

丁谓奏议以景德四年民赋数为准征收,并报朝廷备案,以利国计民生。

朝廷准奏,并下诏褒奖。

丁谓为家乡苏州也办过好事,曾“为乡里请于朝,特免丁钱。

乡人至今德之,祠于万寿寺”。

(丁谓有才智,然多希合,天下以为奸邪,及稍进用,即导真宗以神仙之事,又作玉清昭应宫,耗费国帑,不可胜计。

谓既为宫使,夏竦以知制诰为判官。

一日,宴宫僚於斋厅,有杂手伎俗谓弄碗注者,献艺於庭,丁顾语夏曰:「古无咏碗注诗,舍人可作一篇。

」夏即席赋诗曰 :「舞拂挑珠复吐丸,遮藏巧便百千般。

主公端坐无由见,却被傍人冷眼看。

」丁览读变色。

——《东轩笔录》。

) 奸臣 丁谓虽才智过人,然而心术不正,做事“多希合上旨,天下目为奸邪”。

他与王钦若、林特、陈彭年、刘承珪都以奸邪险伪著名,人称“五鬼”。

宋真宗相信迷信,丁谓极力迎合,以神仙之事启迪。

景德四年(1007),宋真宗听信王钦若造作“天书”,准备举行泰山封禅等事。

不久,王诈称京师、泰山“天书”下降,为此特改元大中祥符。

起初,因朝廷内库经费短缺,封禅之事未定。

一天,宋真宗问丁谓:“封禅经费有没有问题?”丁谓回答:“经费足够,大计有余。

”宋真宗听了便决定封禅泰山,诏丁谓为计度泰山路粮草使,负责所有经费。

他先以三司名义向朝中内库借银10万两,又命各州献钱贡物,于十月以前集中到泰山下。

封禅队伍数千人,浩浩荡荡。

封禅结束,又到曲阜祭祀。

这次封禅活动,耗费钱财800余万贯。

丁谓曾修编《封禅记》。

宋真宗要在宫城营建玉清昭应宫,左右近臣上疏劝谏。

真宗召问,丁谓回答道:“陛下有天下之富,建一宫奉上帝,而且用来祈皇嗣。

群臣有沮陛下者,愿以此论之。

”从此便无人再敢劝谏。

大中祥符二年(1009),宋真宗命丁谓为修玉清昭应宫使,又加天书挟侍使、总领建造会灵观、玉皇像迎奉使、修景灵宫使、天书仪卫副使,还曾奉旨摹写天书刻玉笈。

丁谓做这些事可谓是。

玉清昭应宫计3600余楹,原估计二十五年建成。

丁谓征集大批工匠,严令日夜不停,只用了七年时间便建成,深得皇帝赞赏。

赐宴赋诗以宠其行。

丁谓不顾国家与百姓的利益,一味迎合皇帝,并给皇帝出坏主意,自然会遭到正直之士的反对,名臣对他谄主媚君尤为痛恶。

于是, 丁谓罗织罪名极力排挤,寇准被罢相贬官。

满朝文武敢怒不敢言。

乾兴元年(1022)二月,宋真宗死,即位时。

年仅13岁,听政,丁谓利用职位之便修改“诏书”,把真宗死因归罪于寇准,并以此为借口,将朝中凡是与寇准相善的大臣全部清除。

丁谓勾结宦官雷允恭,规定将重要奏章先送丁谓阅过后再送内廷,以达到把持朝政的目的。

雷允恭为修宋真宗皇陵的都监,与判司天监邢中和擅自移改陵穴,这本是要杀头的事,“众议日喧”,而丁谓庇护雷允恭,不作处理。

但最后终于被人揭发出来,触怒了太后,雷允恭被诛,丁谓被罢相,贬为崖州(今海南省)司户参军,四个儿子全被降黜。

抄没家产时,从他家中搜得“四方赂遗,不可胜纪”。

丁谓贬官至死共计十五年,在崖州三年多,在雷州五年多,在道州近四年,在光州大约三年,其“流落贬窜十五年,须鬓无斑白者,人服其量。

”明道年间(1032——1033),授以秘书监致仕,准许定居光州(今河南省潢川)。

景祐四年(1037)闰四月卒于光州,归葬苏州城西华山习嘉原。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。