还不知道:为何古代战争都强调长江天险?长江那么长,别的地方不能渡河吗?的读者,下面趣历史小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~

长江有多险?

三国时期,曹丕的两次评价非常准确。

第一次,是在公元224年九月。

此时,曹丕已经称帝。

他在广陵观兵时,看到江水盛长,恰逢暴风飘荡,所乘龙舟在暴风之中几度要覆没。

此情此景,他感慨叹道:“魏虽有武骑千群,无所用之,未可图也。”

第二次,是在一年后,依然是在广陵观兵。

看到魏军旌旗飘荡,绵延数百里,军士有数十万之多。

曹丕顿生渡江作战之志。

但是,当他看到江面上波涛汹涌,骇浪惊涛,未免生出壮志未酬之感。

对着长江,他再次叹道:“嗟乎,固天所以限南北也。”

说罢,他拂袖而归。

两次临江而叹,曹丕给我们释放出一个信号,那就是千里长江在吴魏之争中起着千军万马的作用。

这就是长江之险。

长江水深江宽,水大不冻,为各时期大规模的水军活动提供了驰骋和栖身的场所。

就像孙吴,他们之所以能够在一定时期限江自保,除了依靠长江天险之外,他们还在长江附近布置了大量的水军,配置了许许多多的战船。

所以,想要渡过长江天险,除了克服艰难的自然条件外,还要发展强大的水军力量,配置充足的战船。

早在孙策时期,为了扩大地盘,壮大水军,他调兵遣将西击刘勋、黄祖,先后缴获了“船千艘”和“船六千余艘”。

后来,赤壁大战,孙权袭夺江陵、夷陵,相继收编了大量的水军和战船。

话说到这里,不得不为大家介绍一下孙权的做法。

他非常重视舟师建设,自造了各式各样的舰船。

比如,远超汉代技术水平的楼船。

再如,在赤壁之战中,屡立奇功、扬名万世的斗舰。

又如,行速极快、灵活机动的走舸。

孙权之所以,要发展强大的水军力量,建造各种各样的战船,除了据江自保之外,他还想北渡长江,出海远行,图谋更大的发展。

嘉禾二年,他派张弥、许晏、贺达等率兵万人沿海路北上辽东。

赤乌五年,又派聂友、陆凯率领3万水军讨伐朱崖和詹耳。

孙吴的水军凭借优秀的作战能力和雄厚的水战设备设施,在魏、蜀之中,得以生存,而且生存得很好。

这一点儿,连曹操都要佩服不已。

建安八年,曹操率军出濡须口亲征孙吴,在江面上看到孙吴“舟船器杖军伍整肃”,喟然长叹,然后撤军。

可以看出,在当时,北方政权,诸如曹魏,要想渡江南下,是多么不容易的事儿。

起码,有3种要素必不可少。

一是战船;二是水军;三是充足的粮草。

即便具备了这三种要素,要想渡过长江天险,还需要找一个比较容易登岸的“抢滩地”。

这也是我们今天要回答的第二问。

长江绵延6300多公里,即使从湖北宜昌往下,也有3000多公里的长度,滔滔江水,从哪里渡江呢?

相对来说,最容易的地方有3个。

第一个:襄阳,位于汉水中游的一座城市

汉水,又称汉江,它发源于汉中,绵绵延延在武汉汇入长江。

而襄阳,是位于汉水中游的一座城市。

从地图中可以看出,它的地理优势。

对于北方而言,只要控制住了襄阳,北方的船舶就可以从汉水顺流而下,进入长江。

或者,由陆路直达江陵城下。

对于南方而言,只要守得住襄阳,北方就不可能在汉水有任何施展身手的机会。

第二个:邗沟,春秋时期,吴王夫差开凿的一条运河

邗沟,是春秋时期,吴王夫差为了北上伐齐而开凿的一条航道。

它北接淮河于淮阴,淮阴今天称为淮安;南连长江于广陵;是淮河与长江之间的通道。

长期以来,淮安一直是“南必得而后进取有资。北必得而后饷运无阻”的军事重镇。

而邗沟,在三国时期,也是孙吴与曹魏之间的兵家必争之地;只是这条航道由于军事割据,在当时并不畅通。

第三个:濡须口,曹操曾派一名得力战将在附近驻守

三国时期,曹操曾派名将张郃在濡须口旁边的一座小城里驻守,扼制孙吴北上。

无独有偶,孙权明知曹魏有重兵在这里把守,他还是义无反顾地派兵攻打这座小城,而且一连排了5次,只可惜一次也没有成功。

这座小城不是别的,就是今天的合肥。

曹操和孙权之所对这座小城如此看重,就是因为这里有一个叫濡须口的地方。

濡须口是巢湖连接长江的一条水道,虽然狭窄,但是具有很重要的战略作用,它是北方政权南下的又一个登陆点。

三藩之乱:三藩已饮马长江了为什么还是败了

对于朝的,以往我们有一种错误的认知,认为早有谋反之心,是蓄意叛乱,并且还认为由于吴三桂降清,又叛清,士大夫对他的人品有怀疑,所以不积极配合,所以导致三藩失败了。下面,我们来用详尽的史料澄清这几个问题。 图片来源于网络 第一:三藩叛乱实际上是被清廷逼反的 康熙帝亲政后,认识到以吴三桂为代表的三藩集团,可能会变成的藩镇,形成尾大不掉之势,所以以三藩、河务、漕运为三大事,书而悬于宫中柱上,表示日夜不忘这三件大事。三件大事之中,尤以三藩为第一急务。 康熙十一年(1672年)十月,太皇(太后)以太宗时,甚重骑射,提醒康熙帝居安思危,训练武备。《康熙王朝》里说孝庄太后不主张撤藩,要把吴三桂拖死,等到吴三桂死了,再撤,其实是瞎说,太皇太后是积极鼓励康熙撤藩的。 第二年,正月,清廷在北京南苑举行大规模阅兵,军容严整,威震遐迩。清廷公然向三藩炫耀武力,使得三位藩王惴惴不安。 三藩感觉自身难保,希望能够告老还乡。 康熙十二年(1673年)二月,尚可喜以无法管教长子尚之信嗜杀不法之行,疏请撤藩,归老辽东,并请以其子尚之信世袭王爵。康熙帝接到奏折,吏部讨论的结果是,藩王尚存,不准世袭王爵,意思是当你死了,位置才能传给你儿子,并下令尚可喜全藩北撤。清廷此举,更使吴三桂、耿精忠、尚可喜三人深感不安,吴三桂、耿精忠分别于7月3日、9日上书朝廷,请求撤藩。清廷再次就三藩问题展开讨论,会议的结果是耿藩全撤,但对势力最大的吴三桂则久议不决。 图片来源于网络 兵部尚书、户部尚书米思翰、刑部尚书莫洛为首的少数人主张撤掉吴藩,而以大学士为首的多数人以撤则激反为由,主张仍由吴三桂镇守云南。 康熙认为吴三桂,撤亦反,不撤亦反,不如先发制人,乃决策撤藩。撤藩令一下,吴三桂世守云南的希望破灭,遂于当年11月21日杀害云南巡抚朱国治等,自称“天下都招讨兵马大元帅”,以明年为周元年,恢复汉制,蓄发易服,同时致书平南、靖南二藩以及贵州、湖南、陕西、四川的官员,相约共起。 从事情的经过,我们可以看出,吴三桂绝对不是先挑衅的,而是清廷决心撤藩,激反吴三桂。再说吴三桂是1612年生人,1673年已经60多岁的人了!还想当?吴三桂只是想世守云南,并不是想当皇帝。那么吴三桂世守云南的想法在当时合不合清理?绝对符合,因为清兵入关,让吴三桂、耿精忠、尚可喜攻打南明的承诺就是让他们当王。现在国家稳定了,清廷想撤藩了,这到底是谁先违反约定的? 第二:三藩极盛时,南边三藩已经饮马长江了,北边陕西、山西已经陷落。但为什么还失败了呢? 康熙十三年,吴三桂率主力,到达湖南,陈兵长江南岸,定南王孔有德的女婿孙延龄与靖南王耿精忠后举旗叛乱,广西、福建失陷,原吴三桂总兵官、陕西提督王辅臣杀莫洛,举兵叛乱,攻陷兰州。 图片来源于网络 于此同时,各地汉族官员以“反清复明”的口号纷纷举事,数月之间吴三桂占据半壁江山,云南、贵州、湖南、湖北、四川、福建相继失陷,中原动摇,烽火遍及大半个中国。 此时吴三桂如果渡江北上,清廷很有可能。但是他惟命诸将不得过江,有人说,吴三桂,你这不是傻吗,怎么错过了大好时机?大家注意!此时吴三桂已经60多岁了,根本就没有心思当皇帝,而且三藩叛乱成功了,他也当不了皇帝,反清复明,反清复明,将来还是朱家的人当皇帝,但你吴三桂可以找老朱家的人当傀儡啊,像、一样找的过渡一下,但是大家不要忘了,吴三桂杀害了南明永历帝,将来老朱家的人当了皇帝,怎么地也要算这笔账。所以吴三桂耗不起,不能向那样,先找当个摆设,权力巩固以后,让儿子当皇帝,况且吴三桂的儿子也死了,只剩下年幼的孙子,所以成功了,吴三桂的后人也摆平不了那么多起义的藩王和官员。 吴三桂惟命诸将不得过江,是希望清廷能够收回撤藩的成命,以强大的兵势迫使清廷与其谈判。但是断然拒绝了谈判。坚决要撤藩,撤亦反,不撤亦反,箭在弦上,不得不发。 第三:吴三桂为什么会失败? 因为江淮等地的官员没有起事,所以清廷能够依靠江南的财富镇压三藩。清廷集中力量在湖南、江西攻打吴三桂,对其他人则采取分化瓦解的手段。各地汉族官员看见吴三桂进兵缓慢,也心生疑虑,康熙又拿出了杀手锏,说各地官员凡是投降者,不追究叛乱的罪名,如果有功的话,还会再次被任用。于是各地汉族官员,都在观望,当吴三桂不行的时候,大家都投降,并且还踹他一脚,这样就有功了,不仅不会被康熙秋后算账,还会被继续录用。 图片来源于网络 吴三桂陷入的境地,自知无济于事了,于康熙十七年(1678年)三月初一在衡州(今湖南衡阳)称帝,登基大典那天,,潦草成礼而罢。三月八日,吴三桂病死衡阳,只当了8天的皇帝,比袁世凯还悲催,袁世凯至少当了80多天啊。自知无济于事,为何还要称帝,因为古人比较讲名分,所以临死之前,吴三桂还想给自己一个名分。吴三桂一死,你想想看,后果可想而知。康熙二十年(1681年)清军分路攻入云南,年底攻破昆明,吴世璠自杀身亡。历史八年的三藩叛乱结束。 三藩叛乱有没有得到汉族士大夫的支持,有!连朝鲜都准备出兵,直捣燕京,可是当时的朝鲜国王比较谨慎,另外清廷严厉监视朝鲜,防止其策应三藩。等到朝鲜磨磨蹭蹭,准备妥当的时候,三藩之乱早结束了。 三藩叛乱的一个客观的好处是,汉族官员受到重用,以前六部尚书、大学士都是满人,康熙为了拉拢汉人,孤立吴三桂,开始大批录用汉族官员,提高了汉官的待遇。 汉人对于吴三桂的人品产生怀疑,主要不是其降清,当时很多人认为吴三桂是不得以而为之,是借师助剿,汉族士大夫讨厌吴三桂是因为他杀害了南明永历帝朱由榔,所以三藩之乱时,大多数汉人持观望态度,既不支持清廷,也不支持吴三桂,更不会起义。康熙看到了这一点,所以极力拉拢汉族士大夫,给予高官厚禄。还开了特科“博学鸿儒”科,开科取士,把归隐的汉族读书人请出来参加考试,但是大部分人拒绝应试,有的参加了考试,但故意把试卷写得文句不通,但康熙一样给了他们官职。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古代,清代帝王去猎场狩猎为什么不带内衣内裤?

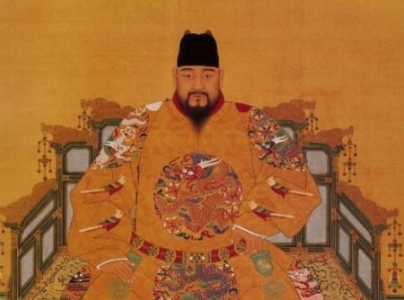

所藏18万余件织绣文物中,帝后服装占了将近11%(约2万件),几乎包含自以来所有清代帝后的礼服、吉服、行服、便服,且多属国家一级文物。 清代皇帝服饰可分为礼服、吉服、常服、行服、雨服、戎服和便服七大类,皇后服饰分为礼服、吉服、常服和便服四大类。 康熙 明黄色缎绣云龙貂镶海龙皮朝袍 帝后服饰七大类中,有两类(行服和戎服)仅限于男性,它们均带有明显的特色。行服适用于清代皇帝外出巡行、狩猎,包括行冠、行袍、行褂、行裳和行带五部分。 行褂穿于行袍之外,下身系行裳,腰间系行带,行袍的形制与常袍类似:圆领、马蹄袖、上衣下裳、直身袍,只是长度上比常袍短了1/10。为了方便骑马出行,行服右侧前下襟裁下一尺见方的一幅,为单独的一片,用纽扣与袍相连接。 骑马时将右前下襟撩开系上,方便上下马鞍,不骑马则将这单独的右襟系于袍上,构成一件完整的行袍。 清代皇帝大规模的巡幸活动始于康熙,在位61年时间里,康熙身着行服到全国各地巡察多达一百五六十次,尤以南巡江浙和北巡塞外影响最大。藏于故宫博物院的清康熙帝大红妆花缎行服袍为故宫藏康熙行服袍中精品之一。 按清制,清代皇帝行服袍应以素色或暗花定制,此袍却以大红彩织妆花缎为匹料,出乎意料,其内絮薄绵,为康熙年轻时于秋冬时节外出巡行所穿。 相传当年常着行服褂迎接征战凯旋的将士,故清代皇帝御用行服褂又称“得胜褂”。不同于清代马褂,“得胜褂”衣袖稍显短、窄,衣身较短,便于飞身上马。 行裳系于腿上是为了保护腿部在骑马时不致磨伤,质地为耐磨的毛织物或较为轻薄的皮毛、皮板。藏于故宫的清帝梅花鹿皮行裳,罕见的以两张小梅花鹿皮拼接而成,花纹左右完美对称,尤为珍贵。要知道,即便在雍正朝,能找到如此绝配的梅花鹿皮也十分难得,行裳上系黄纸签墨书“用不得”,想必节俭的四爷舍不得用它,只想将其当作艺术品好好观摩。行服带相当于现在的多功能野外生活包,里面放有装食品的荷包、防身或食肉用的鞘刀、取火用的火镰、辨识方向的指南针等,后来随着皇帝着行服机会越来越少,行带实用功能下降,慢慢成为装饰性物品。检阅军队时,皇帝须着戎服(又称大阅甲),由上衣下裳(分左右两块)、左右护肩、左右护腋、左右袖、前挡和左挡十一部分组成,大面积用金,借以凸显的效果。造办处,是清代制造皇家御用品的专门机构,于康熙年间成立,营运至一九二四年。造办处由皇帝特派的大臣管理,先后设有六十多个专业作坊,与皇室的起居息息相关。除制造、修缮、收藏御用品外,还参与装修陈设、舆图(地图)绘制、兵工制造、贡品收发、罚没处置以及洋人管理等事宜,是宫中具有实权的特殊机构。 清代的造办体系分别设有两个机构,一个是位于紫禁城养心殿的专供宫中用度的“养心殿造办处”,另一个是设于内务府北侧的“内务府造办处”,又称“匠作处”。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。