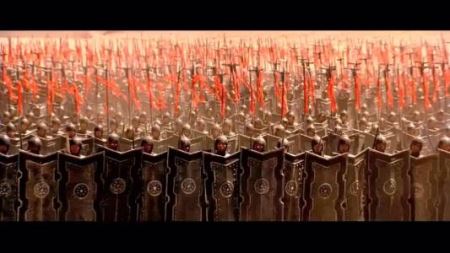

神策军是唐朝中后期中央北衙禁军的主力。原为西北的戍边军队,后进入京师成为唐王朝的最重要禁军,负责保卫京师和宿卫宫廷以及行征伐事,为唐廷直接控制的主要武装力量,是唐朝维持统治的最重要的军事支柱。

唐代神策军从天宝十三载,哥舒翰在磨环川设立开始,到天复三年被正式废除,一共经历了149年的历史。在这一百多年间,神策军走过的历程有其独特性,即在中国历史上它是一支罕见的由宦官掌握的军队。整体上看,神策军与宦官集团同兴同衰,故而神策军在它的兴起和消亡过程中都与宦官集团有着密切的联系。

神策军的兴起

“天宝十三载七月十七日,哥舒翰以前年收黄河九曲,请分其地置洮阳郡,内置军焉,以成如璆为太守,充神策军使。”神策军之名即起于此。但这只是唐朝为防遏吐蕃而设置的戍边军队,还不是真正意义上的唐朝禁军——神策军。

安史之乱期间,神策军一部千余人由卫伯玉率领,赴中原参加平叛。乾元二年九节度兵败相州后,退驻陕州,作为防备安史的二线军队,不久,卫伯玉和继任神策军节度使先后调离,神策军权为宦官鱼朝恩所掌握。

广德元年,吐蕃攻入长安,“禁军不集,征召离散”,代宗仓皇奔陕,“朝思率神策军以迎,兼护车驾,幸共营焉。京师克平,朝恩以所统军归于禁中。”正式成为禁军。不过,这时的神策军已不是最初卫伯玉所统领的千把人马,而是大大扩编后的万人大军。

《新唐书·兵志》说:“广德元年,代宗幸陕,朝恩举在陕兵与神策军迎扈,悉号神策军。”指明当时驻防陕州的军队已全部为鱼朝恩兼并,编入神策军了。

神策军成为禁军后,曾有两次较大规模的扩编,一次是在代宗大历初年,一次是在德宗贞元年间。安史之乱和此后唐朝与地方割据的尖锐矛盾,迫使统治者建立一支由皇帝直接掌握的、有战斗力的军事武装。

因而,神策军入归禁中后,由鱼朝恩专掌,再次进行扩编。这次扩编仍以大量吸收和收编其它方镇军队为主。如:“李光弼……封为上谷郡王,为神策京西将。”;“李晟,号‘万人敌’......令朝京师,代宗留居宿卫,为右神策都将。”

神策军这次收编的都是久经沙场,惯于作战的方镇军。经过这次扩编,神策军的势力大增,开始在政治舞台上充分发挥作用。它不仅几次出征河朔叛镇,更重要的是在建中四年“泾原之变”的危难岁月里,孤军奋战,剪灭朱泚,收复京城,使唐王朝转危为安,再次为唐朝立下了汗马之劳。

神策军将领李晟等,两面受敌,粮草不继,而能相互激励,密切配合,表现了很高的组织才能。这协就加强了唐王朝对神策军的信赖,于是在贞元年间对神策军进行第二次扩编。

在建中四年的动乱中,有两股力量为唐王朝立下了殊劳。一是神策军,一是宦官集团。在径原乱兵占据京城,德宗出奔奉天,在此期间,文臣武将逃亡、投敌者甚多,而宦官却无一人叛变,忠心耿耿,随驾扈从。

德宗由此深信,只有神策军最为亲信,宦官最为可靠。于是,决定把神策军交由宦官执掌。“贞元十二年六月,特立护军中尉两员,中护军两员,以帅禁军”,确立了宦官统率神策军的制度。同时对神策军再次进行扩编。

这次扩编与以前稍有不同,主要有三种方式:第一,继续收编其它方镇军队。如镇国军节度使“骆元光自华引军戍良原,元光卒,军入神策”;第二,以“神策行营”的名义,将京畿和关内诸军强行兼并,隶于神策麾下。如贞元十四年,以邢君牙为“右神策节度使。”

第三,召募新兵。见于记载的有两次,一是建中四年,李希烈陷汝阳,进围襄城,德宗令神策军使白志贞“为京城召募使……得三千人,号‘子弟军’”;一是贞元初,李泌把天宝末年以来因陇右失陷而留居京师的西域朝贡酋长及其子孙四千余人,“尽以隶神策军,以酋长署牙将。”

显然,前两种方式所收入的都是有较强战斗力的方镇军队,是这次扩编的主要方式。后一种方式,即以召募所增加的兵力不多,在这次扩编中居于次要地位。经过上述几次扩编,神策军的兵力达十五万人,可为它的全盛时期。

神策军的消亡

由于神策军是宦官代表皇帝所统率的一支军队,因而,它在政治舞台上处于何种地位,发挥什么作用,在很大程度上取决于皇帝与宦官之间的关系。一般说来,如果皇帝能够驾驭宦官,二者之间保持比较正常的君臣关系,则宦官必然执行皇帝的旨意,使神策一军在维护封建皇权的斗争中发挥积极作用,反之,如果二者之间的关系失调,皇帝不能驾驭宦官,反而为其所控制,则神策军往往成为宦官擅权的工具。

穆宗以前,尽管宦官已十分骄横,但尚能为皇帝控御,如肃、代两朝的李辅国、程元振、鱼朝恩三人,培植私党,擅权不法,为代宗所疾,不久就一一被除。因而这一时期神策军在抑制藩镇,维护皇权,稳定唐王朝的集权统治方面发挥了较大的作用。

第一,神策军十余万大军驻于京城和京畿关内各交通要塞,不仅有效地保障了京师安全,而且稳定了唐朝在京畿和关内地区的统治。贞元以前,京畿和关内地区几次出现动乱,其中,广德元年吐蕃攻入长安和建中四年的“泾原之变”,都使唐王朝的统治出现了危机。

大历初年周智光割据同华和建中元年刘文喜径州之叛,也对唐王朝造成很大的威胁。然而,自贞元年间神策军全面控制了京畿和关内地区之后迄唐末黄巢玫入长安之前,这一地区就再也没有出现过上述现象,形成了近百年之久的稳定局面。诚然,我们不能把功劳全部归于神策军,但对于它在其中所起的主要作用则应给予足够的估计。

第二,神策军作为一支机动的打击力量经常被派遣出征,或阻遏吐蕃的侵扰,或讨伐藩镇的叛乱,实战经验非常强,有力地维护了唐朝的统治。军队是国家机器的主要成分。神策军上述两个方面的作用对于唐王朝在安史之乱后继续维持一百多年有十分重要的意义。

神策军的发展,极大地增强了唐朝的军事实力。这就使京畿和关内相对稳定,使唐朝获得稳固的立足点。不仅一般方镇不敢睥睨朝廷,就是河北藩镇也在一个长时期内不敢公然割断与唐朝的联系而割据称王。

文宗朝入唐求法的日本僧人圆仁曾说:“左右神策军,天子护军也,每年有十万军。自古君王,频有臣叛之难,唯置此军以来,无人敢夺国宝。”圆仁上述评断是符合实情的。因此,如果说唐王朝在安史乱后一百多年的统治得以继续维持,经济上主要得力于江南八道财赋的支撑,那么,军事上则主要由于神策军的存在。

这一时期,神策军在发挥其积极作用的同时,亦表现出若干消极因素。神策军布防于京西北一带,本来负有“与节度使犄角相应,以备御吐蕃”之责,但神策军往往以“入京远取中尉处分”为辞,保存实力,不肯出战,以至吐蕃常常进扰,俘掠人畜。

同时,神策军在各方面的地位和优厚的生活待遇也引起关内诸军的不满,甚至在一定条件下成为某些藩帅发动叛乱的借口。建中四年,李怀光谋叛,以神策与诸军待遇不平为辞,日:“寇未平,军中给赐,咸宜均一。今神策独厚,诸将皆以为言,臣无以止之,唯陛下裁处。”

穆宗以后,皇权一长期为宦官集团控制,因而,神策军在继续对唐朝起支持和稳定作用的同时,还在宦官废立皇帝的斗争中扮演着重要角色,成为宦官擅权的主要工具。穆宗以后共有九帝,其中,除敬宗、哀帝外,均为宦官所立。敬宗虽然不是宦宫拥立的,却死于宦宫之手。

宦官何以能掌握皇帝的生、死、废、立大权,根本原因在于他们掌握神策军。文宗不愿受制于家奴,两次依靠朝臣谋诛宦官都不成功。第一次还未行动就被宦官发觉,贬除了宰相宋申锡。第二次失败的更惨,凡参予者以及一大批无辜的朝官被杀。宦官依恃神策军的力量控制着皇帝,更加肆无忌惮,为非作歹,加速了唐朝的腐朽。

懿宗、僖宗以后,唐朝更加腐朽,起义此伏彼起。这一时期,神策军一方面仍为宦官擅权服务,另一方面则充当了镇压义军的打手,也从而使自己受到沉重打击。与藩镇军队比较,神策军对于义军的态度要更顽固一些。黄巢率军入关,神策军两千余人据守潼关,溃不成军。僖宗南逃入蜀。

后来,在神策军与各地官军合力之下,终于又收复长安,并于中和四年六月彻底平定黄巢起义,僖宗也于中和五年三月回到长安。然而僖宗却于回京前夕身染重病,回到长安没几日便驾崩。

昭宗即位后,不喜宦官之强横,支持宰相崔胤除宦官的建议。于是,崔胤引朱全忠进京剿灭宦官,接下来的历史舞台就是朱全忠(后梁太祖朱温)的时刻了。事实上,神策军此时已经消亡了。崔胤与朱全忠商议铲除宦官,同时将神策军正式废除。

神策军与宦官集团几乎同时消亡,而神策军的消亡也就意味着唐朝从此没有了军事力量的保护。崔胤诛杀宦官废除神策军并不是要将唐朝灭亡,只是为他独揽朝政铺路,而朱全忠这么做却是为了取唐而代之。故二人联手杀宦官废神策,只是崔胤为朱全忠做好了嫁衣,而失去武装保护和宦官力量的唐王朝自然也就只有灭亡这一条途径了。

风流皇帝乾隆帝王弘历身世究竟隐藏了哪些谜团

关于的身世之谜,有多种说法。一是说,有一次,去狩猎,喝了鹿血之后,临幸了一位宫女。后来,这位宫女怀上了雍正的孩子,生下后,抱给了熹妃收养,而这名孩子就是弘历。 图片来源于网络 另外一说法是,雍正将所生的孩子和陈世倌夫人所生的孩子进行了调换。原因在于,钮祜禄氏生了一名女孩,钮祜禄氏生产当天,陈世倌的夫人恰好也临盆。雍正借由福音想看孩子的名义,让下属将陈世倌的孩子抱来。还回后,陈世倌夫妇发现,男孩变成了女孩,因为雍亲王的势力很强大,俩人只好默不作声,将女孩抚养长大。男孩长大后,十分聪明,五岁就能熟读诗书,深得雍正的喜爱,后来,雍正带弘历前往向请安,康熙看见弘历十分聪明,便把他接入宫中,教他读书。去世后,弘历成为了皇帝。一次,乳母说漏了嘴,弘历在无意中知道了自己的身世,前后六次下江南,原因就在于去海宁见亲生父母。 虽然很多人认为这个版本的可信度较高,但是,根据考察和推究,这只是传说,为不实的说法,去江南一带一是监测水利基础设施建设;第二个方面原因是江南一带都是些富豪人士,乾隆想利用他们巩固的政权统治,并且清除残余。 弘历的母亲是钮祜禄氏。去世后,雍正即位,册封钮祜禄氏为熹妃,八年后,册封为熹贵妃,雍正对她很是宠爱。雍正皇帝去世后,弘历即位,将母亲熹贵妃尊称为皇,非常敬重和孝敬她。 弘历是雍正的几阿哥 弘历是四阿哥。在弘历之前本来还有四位皇子,但是弘盼很小就去世,以此下推弘历为的四皇子。雍正一生共育有十子,但是活到成年后的皇子们只有四位,分别是、弘历、弘昼和弘瞻。 图片来源于网络 弘历生于1711年,卒于1799年,母亲为钮祜禄氏。弘历自幼聪明伶俐深得康熙和雍正的喜爱。1723年,弘历被雍正立为皇位继承人,弘历被封为宝亲王之后,雍正对弘历很是重用。并让弘历和弘昼等人,负责处理苗疆事务,为他在政事上分解压力。 雍正去世后,弘历继承皇位,此时弘历二十五岁。弘历因此成为了中国历史上在位时间最长,并且年龄最为长寿的一位君主。除此之外,弘历皇位之路非常平坦,没有兄弟和党派之争。 弘历在位六十三年,为清朝的鼎盛做出了不可磨灭的功绩,在经济上,他重视水利等基础设施建设,先后六次下江南,查看水利工程进程和完善情况。为了减免百姓负担,弘历先后数次减免百姓的税收,不仅提高了百姓生产积极性,也让他贤明的形象深入人心。 但是,实行严苛的闭关锁国政策,清政府闭门造车的现象越发严重;加上,大兴,造成很多冤假错案。乾隆年间晚期,官吏腐败奢靡,百姓多次爆发起义,在繁华背景之下,。 弘历的兄弟有哪些 雍正一生共育有十子,但是活到成年后的皇子们只有四位,分别是弘时、弘历、弘昼和弘瞻。 图片来源于网络 弘时是雍正的第三个儿子,即为弘历的哥哥,弘时生于1704年,母亲是。根据记载,弘时狂放不羁,因为行为和处事险酿大错。雍正得知后,将他的宗籍进行了剥夺,后来,弘时于1727年去世,享年二十四岁。 弘昼是雍正皇帝的第5个儿子,是乾隆皇帝弘历的弟弟。在弘昼21岁时,雍正将其封为和亲王,足以证明弘昼深得雍正的喜爱。 雍正去世后,弘昼的哥哥弘历登基,即乾隆皇帝。乾隆皇帝在位期间,对弘昼格外重用,先后任命他为正白旗和镶黄旗都统,并且令他处理雍和宫事务,帮助乾隆皇帝处理政事,为大清王朝的发展建言献策。弘昼喜好大办丧事,并对祭品有的钟爱,在家大办丧宴,喜欢听丧乐、时常将棺材放于正堂之上。让丧乐仪仗队敲锣打鼓,让家人和侍卫站立两旁掩面哭泣,自己则坐于大堂之上,边吃祭品,边玩乐。而生活上的不良行径,让当时的百姓大呼其为“荒唐王爷。” 弘瞻是弘历最小的弟弟,生于1733年,弘历成为皇帝时,弘瞻年幼,弘历对于他很是喜爱。弘瞻长大后,乾隆委以重任。弘瞻借以职位和身份之便,大量敛财,乾隆知道后,决定罢免弘瞻的职位,将他贬为贝勒。弘瞻被革职后,,最终一病不起。于1765年去世,享年33岁。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析唐朝武则天时期的宰相李昭德是不是士族

李昭德简介中提到,李昭德是时期的宰相。是京兆长安人,出生于陇西丹阳房,父亲是刑部尚书李乾祐。虽然他出身于官宦人家,但他却是依靠考取明经而进入的仕途。 李昭德剧照 年轻的李昭德十分精明干练,在担任宰相之前,他已经担任过许多职位,其中包括陵水县尉、夏官侍郎、凤阁侍郎同平章事等。公元694年,由于他政绩显著,被朝廷升任为检校内史。在他担任宰相期间,用尽各种方法保护李唐皇室的皇位继承权,阻止武则天改立后代为太子,才使得李唐的江山没有落入他人之手。李昭德还利用各种手段打击酷吏,使的他们的嚣张气焰得到了沉重的打击,同时也使的朝政获得了短暂的稳定与清明。虽然他在政治上的做法得到了统治者的支持,但因为他持宠而娇,因此得罪了许多朝中大臣,所以导致他后来被贬为南宾县尉,不久后又被流放。 公元697年,李昭德又被重新召回了朝廷,担任起了监察御史。但当时来俊臣担任太仆少卿,来俊臣和李昭德是多年的政敌,他们俩素来不和。于是,来俊臣便利用职务之便诬告李昭德密谋造反。李昭德因此入狱,不久后被斩于洛阳闹市。后来,李昭德的冤屈得到了朝廷的平反。公元706年,李昭德被朝廷追赠为左御史大夫,公元782年,又下旨追赠李昭德为司空。 李昭德是不是士族 士族是中国古代对门第和阀阅的合称,指世代为官的名门望族。那么官至唐朝宰相的李昭德是不是士族阶层呢? 李昭德剧照 首先从他的出身来看,他符合士族的条件吗?李昭德的家族是当时有名的陇西李氏家族,他的父亲又是当时的邢部尚书。因此单就出身而言,李昭德是属于士族阶层的。但李昭德走上仕途却不是因为他的家族条件与父亲的地位,李昭德生活的年代正处唐朝的武周时期,当时制度已经走向成熟,而旧的选官制度—“”也已经走向普遍衰落。因此李昭德并未能依靠他的士族出身而直接走上仕途,而是通过科举考试获得了做官资格! 年少有为的李昭德虽然最后官至宰相,但他的仕途却并非是一帆风顺的。虽然他曾担任陵水县尉、夏官侍郎……等诸多要职,但也多次因为政见不同的缘故导致被贬或被流放。后来因为得到了统治者的支持,官至检校内史,成为唐朝宰相。李昭德在担任宰相期间,处处恪尽职守。针对武则天时期朝政的存在弊端,他进行了许多改革。当时官场十分混乱,酷吏横行,搞得朝廷乌烟瘴气、民不聊生。因此,李昭德严厉打击酷吏,使得朝政得到了一定的稳定。李昭德和他的父亲李乾祐都曾经在朝廷中担任过重要的职位,因此可以算是世代为官,他的家族又是当时的名门望族,所以李昭德的士族身份是不容置疑的! 李昭德的故事 李昭德是唐朝历史上的著名人物,是唐朝武周时期的宰相。那么关于李昭德的故事又有那些呢? 李昭德剧照 由于武则天的皇位是从她儿子手中夺来的,所以来路不正。因此在她当上之后,生怕别人在背后议论。为了给自己正名,武则天采取了历史上一些人们惯用的手法来抬高自己的出身地位。如大建寺庙,用自己的样子来雕塑佛像,用佛经将自己虚构为菩萨,以及创造文字等。这些做法在当时都在一定程度上起到了抬高武则天出身地位的作用。 为了给自己塑造良好的形象,武则天还十分喜爱祥瑞。所以身边常常有人利用这一点来讨好武则天,借机献媚来获得恩宠。有一次,京城的一个官员从洛水中捞到一块奇特的石头,石头上带着一些赤色的小点。便拿到皇宫献给武则天,并说:“这块神奇的石头身带赤色,所以表明它对陛下有一颗赤诚之心,因此特地来献给陛下。”武则天见状后,龙颜大悦。但在一旁的李昭德听到之后,却十分生气的斥责那个人说:“难道只有这块石头对陛下是赤诚之心,洛水中其它的石头全全都对陛下心怀不轨,要造反啊!”献石头的人被李昭德训斥之后,只好无地自容的离开了。 这件事情虽然很小,但却沉重的打击了那些想依靠献媚取宠来获得提拔的小人。武则天通过这件事情也看到了李昭德的机智与忠心,从此更加恩宠他。 李昭德的评价 李昭德是唐朝武则天时期著名的宰相,他虽然出身于世家大族,但却是依靠自己的聪明才智通过科举考试走上的仕途的,并且一生久经官场。也正是因为他的不懈努力,才使得李唐皇位没有落入他人之手。那么人们对于李昭德的评价是怎么样的呢? 李昭德剧照 史料能见到最早对于李昭德的评价是出自女皇武则天之口,武则天曾经当着大臣的面说,自从自己任命李昭德做宰相后,从此睡觉十分安稳。他还能帮助自己分忧,他的能力不是大臣们所能比的!武则天的这番评价,充分展现了李昭德非同寻常的个人能力,同时也体现了武则天对他的十分信任,这种信任同时还成为李昭德日后在政治中斗争的资本。凡事有利则有弊,因为得到了统治者充分的信任,李昭德因此持宠而娇,在后来的政治斗争中得罪了不少的权贵,也因此埋下了日后政治失败被斩于洛阳闹市的祸根。 在后来人对李昭德的评价中,最为著名的是五代时期刘眴和北宋时期宋祁的评价。二人的评价大致相同,在两个人的评价中,都同时对李昭德尽力保护李唐后代对皇位的继承权表示了肯定。也都充分赞颂了李昭德的聪明才智、卓越的个人能力、刚正不阿的品质以及坚韧不拔的精神。对于李昭德因为政治陷害惨死于洛阳闹市,二人都在自己的评价中表示深切的哀悼以及不公。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。