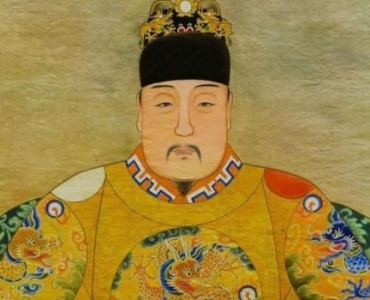

谁害死了光绪皇帝?慈禧、袁世凯、李莲英都有嫌疑

光绪之死是清宫八大疑案之一。前不久,国家清史编修委员会等单位公布了对光绪头发衣物的化验结果,认为光绪是砒霜中毒而死。在国家有关部门为 *** 光绪死亡之谜所进行的长达五年的化验论证过程中,中国第一历史档案馆全程参与,查阅提供了大量光绪死亡前后的档案。为此,就光绪死亡档案问题,本报采访了中国第一历史档案馆编辑部主任李国荣研究员——

38岁的光绪死在74岁的慈禧前一天是偶然吗

问:光绪与慈禧的死亡时间只差一天,对此清宫档案中是怎样记载的?

李国荣:清宫档案中有一种专门记载皇帝起居生活、言行举止的簿册,叫《起居注》。光绪皇帝最后一年,即光绪三十四年(1908)的《起居注》,向我们透露了这样三点信息:一,住在中南海瀛台涵元殿的光绪,每天早晨的第一件事,便是到仪銮殿(今怀仁堂),向慈禧太后下跪请安,没有一天间断。直到十月十九日这天,还有光绪向慈禧请安的记录,说明十九日之前,光绪的身体还是不错的。二,在二十日的《起居注》上,出现了“上不豫”的字样。这一天没有了光绪向慈禧请安的记载。相反,这天慈禧太后在仪銮殿传出懿旨,让载沣当摄政王,载沣的儿子溥仪被送到宫中教养,显然已是安排后事了。表明二十日这天,光绪已是预料之中将要归天了。三,二十一日的《起居注》记载:光绪“大渐”,也就是病危。“酉刻,龙驭上宾。”光绪在二十一日傍晚死在瀛台,慈禧太后则是第二天下午在仪銮殿命归西天。38岁的光绪皇帝反而死在74岁的慈禧前面,而且前后只差一天。这是历史的巧合?还是处心积虑的谋害?于是,众说纷纭。

问:关于光绪被害致死,一直就有各种各样的说法?

李国荣:认为光绪是被害致死的,大致有这样几种说法:一,慈禧谋害说。在光绪身边任职近20年的起居注官恽毓鼎,曾写过一本《崇陵传信录》,书中说:光绪三十四年十月,当慈禧太后重病后,光绪的脸上有了喜色,慈禧听说后十分愤怒,脱口说出“我不能先尔死”。慈禧在病危期间,唯恐自己死后,光绪重新执政,推翻她既定朝政及平反她一手制造的种种冤案,于是令人下毒将光绪害死。二,李连英谋害说。德龄的《瀛台泣血记》等书认为,清宫大太监李连英等人,平日里仗着主子慈禧的权势,经常中伤和愚弄光绪。他们深恐慈禧死后光绪重新主政,会清算他们往日的罪孽,所以就先下手为强,在慈禧将死之前,先把光绪谋毙。三,袁世凯谋害说。溥仪在《我的前半生》一书中谈到,袁世凯在戊戌变法时辜负了光绪的信任,在关键时刻出卖了皇上。袁世凯担心一旦慈禧死去,光绪决不会轻饶了他,所以就借进药的机会,暗中下毒,将光绪毒死。四,被人暗害说。曾经是清宫御医的屈贵庭,写过一篇《诊治光绪皇帝秘记》的文章,说:在光绪临死的前三天,他最后一次进宫为皇上看病,发现光绪本已逐渐好转的病情却突然恶化,在床上乱滚,大叫肚子疼,而且脸色和舌头都是黑的。这位御医认为,虽不能断定是谁害死了光绪,但却可以肯定光绪是被人暗中害死的。

《脉案》中披露的光绪临死前症状与砒霜中毒症状相符吗

问:光绪皇帝死前,对自己的病情知晓吗?

李国荣:根据光绪本人或亲口讲述或亲笔述写其病史病状的原始记录《病原》,我们可以看到,光绪的确是自幼体弱多病,而且长期遗精。光绪临死前的一年,37岁时,在亲自书写的《病原》中说:遗精已经将近二十年,前几年每月遗精十几次,近几年每月二三次,冬天较为严重。可见,光绪体质一直不好。

光绪死前的一年间,胸闷咳嗽,浑身乏力。光绪对自己的身体久治不愈每况愈下十分焦虑,在《病原》档案中,常常看到光绪大骂御医的记载。光绪三十四年五月,光绪斥责御医们:“服药总觉无效,且一症未平,一症又起。”七月十七日,他责备御医,“服药非但无功,而且转增,实系药与病两不相合,所以误事!”又说:“屡服汤药,寸效全无”;“名医伎俩,仅止如此,实在可叹!”这些不留情面的斥责,在光绪的《病原》中屡屡出现,反映了他焦躁绝望的心情。

问:档案中,对光绪临死前的症状是怎样记载的?

李国荣:太医院的御医在为皇帝治病的过程中,留下专门的诊治档案,这就是《脉案》。这些档案,十分详细地记载了是哪位御医、在什么时候给皇帝看的病?皇帝的病情怎样?最后给皇帝开的什么药?以备将来查考。从光绪临终前的《脉案》来看,十月中旬,光绪的病情进入危急阶段。十月十七日,周景涛、吕用宾、杜钟骏等为光绪诊脉,光绪皇帝已是极度虚弱,元气大伤,处于病危状态。杜钟骏私下对朝臣说:“此病不出四日,必有危险”。十九日,光绪的病象呈现:胸闷气短,咳嗽不断,大便不通,清气不升,浊气不降,全身疲倦乏力。二十日已是:眼皮微睁,流着口水的嘴角在轻轻颤抖。当夜,开始进入弥留状态:肢体发冷,牙关紧闭,进入昏迷状态。到了二十一日的中午,脉搏似有似无,眼睛直视,张嘴?气儿。拖到傍晚,终于六脉断绝与世长辞。持被害说的学者就此提出:光绪确实一直体弱多病,就在病重的时候,在慈禧死前的一天,而被加害。国家权威部门在对光绪头发衣物化验后,认为光绪是砒霜中毒而死,而《脉案》中披露的光绪临死前的症状,也与砒霜中毒症状相符。

光绪之死与御医有直接关系吗

问:有书籍说,光绪临终前半年,曾从很多省份招选地方名医,有这回事吗?

李国荣:在清宫档案中,专门设有一种《带医档》,以日记的形式记录太监或内务府大臣每天带领御医给皇帝看病的具体情况。根据《带医档》记载,光绪临终前半年,其病势已十分严重,宫中御医已均无良方可施,眼看光绪就要不行了,清廷这时急忙征召江苏名医陈秉钧、曹元恒来京入宫诊视。紧接着又向各省总督、巡抚发出电旨,令各处精选名医。各省封疆大吏接到朝廷电报,很快就保送来一批地方名医进京,为光绪看病。

问:从档案上看,光绪是从什么时候开始不能料理朝政的?

李国荣:光绪朝的《上谕档》记载,光绪三十四年十月十九日这天,共有12件奏折呈递上来,军机大臣分别拟写了批示,最后特地说明:“以上12件,遵旨拟批,如蒙俞允,是否用朱笔恭代,请旨遵行。”同页《上谕档》上还有这样几个小字注明:“内奏事口传,派醇亲王恭代批折”。说明这一天开始,朝廷已把批阅奏折这样的大事交给了醇亲王载沣。

问:据说光绪死后,给他治病的御医被革职了。光绪的死与御医有直接关系吗?

李国荣:俗话说,伴君如伴虎。御医们在皇帝身边每天都是如履薄冰、提心吊胆的。明朝的李时珍,就因为不能忍受宫廷御医的巨大压力,而辞去了太医院院判的职务。在清朝,如果皇帝患病,医治无效,以致驾崩死亡,御医不论怎样尽心,都要受到处分。比如,同治皇帝得天花病死去,慈禧太后把太医院的两个主管御医一起革职,命令他们“带罪当差”。由此看来,光绪死后,太医院院使张仲元、御医全顺、忠勋等人“均著革职,带罪效力”,也就不足为奇了。这种处分仅仅是例行公事,没过多久,受处分的御医们又都照样行医了。

问:您怎样看待光绪死亡档案的作用?

李国荣:在国家有关部门对光绪头发衣物化验考证过程中,光绪死亡档案已经发挥了不可替代的作用。但是,光绪死亡档案仍有许多隐情没有解开,还有待更深入的发掘研究;而且仅靠光绪死亡档案,恐难完全 *** 光绪死亡之谜。

李国荣简介

李国荣,现任中国第一历史档案馆编研部主任、研究馆员;中国档案学会档案文献编纂学术委员会主任。曾主持明清皇宫档案编纂出版项目《中国明朝档案总汇》、《明清宫藏台湾档案汇编》、《明清皇宫黄埔秘档图鉴》、《清代军机处电报档》、《雍正谕旨汇编》、《清宫内务府造办处档案总汇》等,担任过28集纪录片《清宫秘档》总撰稿、策划、历史顾问;12集纪录片《故宫》清宫档案总顾问以及纪录片《光绪之死》历史顾问等。

以上就是关于谁害死了光绪皇帝?慈禧、袁世凯、李莲英都有嫌疑的全部内容,声明如下:本文内容及图片素材部分来源于网络,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。