今天小编给大家带来李祎的故事,感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

热播剧《长安十二时辰》中,男主张小敬说起自己所佩的短刀之时,提到了一位信安王。

这位信安王虽然只活在剧中人的台词里,但其恃才傲物,目中无人的形象还是让人留下了十分深刻的印象。

然而,历史上真正的李祎却并非如此。

01、高贵出身,苦难童年 李祎的曾祖父是唐太宗李世民,祖父是吴王。

按理说,作为大唐王朝的近支宗亲,就算再不学无术,也能躺着在家数钱,然后坐等封官加爵,一生无忧无虑。

可生活有时候是不会和你好好讲道理的。

永徽四年(公元653年)初,时任司空的吴王李恪在太尉的构陷之下,被以“谋反罪”冤杀。

李恪的四个儿子被流放至岭南(今两广及海南地区)。

时期的岭南非常荒蛮,且多瘴气,流放至那里的犯人存活率极低。

所幸,这四个当时都还不到七岁的孩子不仅全活了下来,而且还在岭南娶妻生子。

因而,李祎出生的时候不仅没有皇族亲贵的光环,还带有罪臣之后的枷锁,生活与心理的压力可见一斑。

尽管后来李恪被逐步平反,但朝廷仍旧没有要召他们回京的意思。

直到光宅元年(公元684年),掌权之后,才开始慢慢起用李祎的父亲及叔伯们。

那个时候的李祎还不满二十岁。

02、忠孝友悌,谦谦君子 艰难的流放生活并未让李祎怨天尤人,反而教会了他如何在逆境中坚守理想,不忘本心。

而在恶劣环境下成长的他也更加懂得了亲情的弥足珍贵。

所以这孩子从小就十分孝顺父母,对弟弟们也是爱护有加。

因为父亲李琨在做诸州刺史时的卓越政绩,朝廷在他死后追封其为张掖王。

作为张掖王的长子,李祎理应继承爵位。

而李祎却固辞不受,坚持将继承权让给弟弟李祗。

李祗也自然百般推辞。

兄弟俩之间的真情流露让当时的十分感动。

因而在允准李祎的请求之后,又封其为嗣江王,继承了唐太宗之子李嚣的爵位,后来又改封其为信安王。

一门两位郡王的荣光不可避免地吸引了不少人或艳羡,或嫉妒的眼神。

好在,李祎兄弟很快就以自己的表现让他们统统闭上了嘴巴。

二人在各地任职的时候皆为官清正,恩威并施,政绩斐然。

李祗后来做到了和宗正卿等高官。

在中招兵讨贼,颇有功劳,与“诗仙”亦交往甚密。

至于李祎,则更了不得。

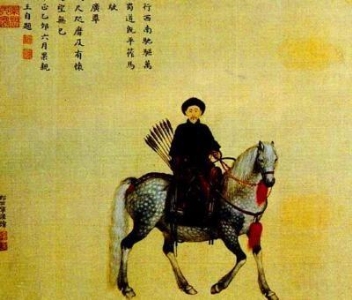

03、无敌勇将,一战成名 唐朝能打仗的宗亲除了在开国之战中立下赫赫战功的李世民兄弟,以及后来的江李道宗之外,就是这位信安王李祎了。

李 祎自执掌兵权之日起,就表现出了其卓尔不群的军事才能。

唐高宗和唐中宗时期,唐朝与西域各国,尤其是便纷争不断,且唐朝并不占十分优势。

因而自继位以来,便屡次,向吐蕃用兵,双方势均力敌,各有胜负。

开元十七年(公元729年),唐玄宗命李祎为主帅再次与吐蕃作战,目标很明确,就是夺回被其占领经年的重镇石堡城。

(《长安十二时辰》中也提到过这一战役) 石堡城位于今青海省湟源县,是极其重要的战略要地,但其易守难攻,若以大军进攻,胜算有限。

因而当时有很多将士都建议从长计议,设法诱敌出城。

可李祎是个的硬汉。

只说咱们的地盘被野人占了那么久,若不赶紧讨回,这口气还真没法子出。

说完,他便连夜与将士们商议,大胆采用了远距离偷袭之策,只求速战速决。

这种的策略其实非常冒险。

因为一旦被对方提前洞悉,加强防备,无功而返还是小事,万一调转头来反攻本方大营,后果不堪设想。

这点,李祎自然明白。

可明白是一回事,去不去做又是另一回事。

于是,就在万事俱备后的一个深夜,李祎亲率大军直奔石堡城而去。

天时,这一仗打得吐蕃军节节败退,死伤惨重。

李祎率领的唐军以少胜多,一举夺回石堡城,拓地千余里。

石堡城这一战大大击溃了吐蕃的锐气。

吐蕃人不得不放下姿态向唐朝乞降,态度颇为恭谨,表示前有,后有金城公主下嫁,咱们好歹是一家人。

一家人吵得再凶,到底也打断骨头连着筋不是? 唐玄宗思虑再三后,接受了这份降书,换来了两国之间数年和平。

04、功高遭嫉,智对小人 凯旋归来的李祎受到了唐玄宗的亲自接见嘉奖,并且很快被授以并朔方军节度使的显官,继续掌管兵权。

李祎能得此高位靠的不是祖荫,而是实打实从腥风血雨中拼杀而出的。

朝堂之上大多数人对此还是心服口服的。

可“大多数人”,终究不是“所有人”。

当时的宰相宇文融刚刚上台不久,地位还不十分稳当。

眼见唐玄宗对李祎这位堂兄的信赖与日俱增,心里很是不安。

这一不安,腹内这一肚子坏水就开始不停地往外泼。

于是,他暗中联络了几个与他“志同道合”之人,准备一齐弹劾李祎。

李祎虽然是个武将,但心思细密,很快就洞穿了他们的阴谋。

这时,摆在他面前的有两个选择。

第一,听之任之,被动应对。

第二,主动出击,反客为主。

李祎选择的当然是第二种。

但他不能直接去唐玄宗面前自辩说,有人要害我,我是无辜的。

这样同样会产生两个问题。

其一,你怎么知道有人要害你,其二,你说自己无辜就无辜吗? 道理,李祎都懂。

所以,他找了两个人替他去说。

第一个是唐玄宗的亲妹妹,第二个是唐玄宗的心腹宦官(高力士当年由李祎的大伯父李仁推举入宫)。

这两个人的背景太强大了。

唐玄宗自然信。

并且,。

因而,在不知内情的宇文融等人上了弹劾书之后,唐玄宗立马将他们贬官了事,对李祎的信赖一如从前。

05、神兵忽至,再立大功 开元二十年(公元732年)初,唐朝出兵东北,攻打当地的少数民族奚族与契丹。

开始的时候,唐朝优势明显,敌军望风奔逃。

大将赵含章率军追击,想要生擒敌首。

谁料这不过是他们诱敌深入的诡计。

唐军在白山(今吉林省白山市)遭遇奚族与契丹主力部队偷袭,虽奋力抵挡,仍旧大败而回。

一时谣言四起,军心大乱。

正在几方僵持不下的时候,时任河东河北道行军总管的李祎率唐军主力及时赶到。

在稳定完军心之后,便精准地分析了一下敌我双方优劣之势及接下来需要采取的战略部署。

大军群情激奋,秣马厉兵,准备。

在李祎的带领下,这场复仇之仗赢得十分漂亮。

契丹大将可突于率余部四散奔逃,狼狈至极。

而奚族首领李诗琐高则要识时务得多,立马带着五千余名伤兵残将向李祎投降。

李祎大喜,当即便与李诗琐高行了执手之礼,表示陛下定会以诚相待(唐玄宗后来果然封其为归义王,于幽州安置)。

李祎因为这战告捷而被封为开府仪同三司(从一品崇官)。

他的几个儿子也因此入仕。

06、,福荫后人 其后,李祎又数度出征,可谓战功赫赫。

但其为人过分刚直,无意间也得罪了不少人。

因而他的许多战功都被人刻意瞒报。

功绩与封赏很不成正比。

当时有很多人都为他。

李祎对此倒是十分坦然。

与国家利益与百危相比,他的个人得失根本不值一提。

开元二十八年(公元740年),李祎在太子少师任上退休养老。

三年后,因病离世。

唐玄宗颇为痛心伤怀,追封其为太尉,朝野哀叹。

说句实话,像李祎这样屡立奇功,深得民心的皇族宗亲,能得以善终其实是非常不易的。

江夏王李道宗和李祎的祖父吴王李恪当年就是死在君王的忌讳之上。

或许也因为这个,李祎对自己和孩子们的性格要求都是刚正且低调。

然而,有时候你想要低调,实力却不允许。

李祎如此,他的几个儿子也是如此。

李祎长子李峘,次子李峄,三子李岘都做到了显官,被史书单独列传,名垂青史。

李岘更是多次登临宰相之位,知人善任,一身正气。

《》为此盛赞:宗室贤良,枝叶茂盛。

最尤者谁?岘独守正。

当真虎父无犬子! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解密:为大唐王朝打下了半壁江山的唐太宗李世民妹妹

中华五千年的深厚的历史孕育出了有许多的“”,但不同的人生活在不同的时代也成就了形形色色的“平阳公主”。历史上可以称得上女中豪杰的平阳公主有两个:一个生活在西汉,即平阳公主 (),汉景帝与之女,之姊,初嫁曹参之后平阳侯曹寿,寡居后改嫁;另一个则生活在隋唐,即平阳公主 (唐高祖),唐高祖与太穆窦皇后之女,嫁柴绍,谥号“昭”,史称。唐高祖女平阳公主是唐高祖李渊的第三个女儿,也是李渊嫡妻(窦皇后)的爱女。她是一个真正的巾帼英雄,才识胆略丝毫不逊色于她的兄弟们。但她的名字和出生日期在记录其事迹的《旧唐书》和《新唐书》中没有记载。 在统一之后不久,中国又一次陷入了大分裂的状态。这次分裂的时间很短,的外甥李渊只用了7年时间就击败群雄,再一次统一了天下。李渊能当上,固然与他个人的条件分不开,但更重要的,是他实在生了一群杰出的儿女。这群儿女中功绩最大的就是太子、次子和三女儿平阳公主。 隋末民不聊生,天下大乱。隋大业十三年五月,李渊决定起兵。而当时李渊的胜出机会并没有多大。手下兵力也不足,不过万把人,而且天天要面对突厥的进攻,最要命的是,他的家眷全都在长安,身边只有一个次子李世民跟着。他领兵离开自己的防地时,对外宣称是为了到江都去接应被困在那里的,可是他的行军方向却直指首都长安。这种“掩耳盗铃”当然瞒不过长安的隋朝官员。长安方面立即下令拘捕李渊的家人。逮捕名单中就包括了李渊的三女儿平阳公主和她的丈夫柴绍。 形势危急,平阳公主和丈夫快速商议,决定分头行动,柴绍直奔太原,而平阳公主则在后方进行各种安排。她很快动身回到鄠县的庄园,女扮男装,自称李公子,将当地的产业变卖,赈济灾民,很快招收了一支几百人的队伍。很快李渊起兵的消息就传来了。平阳公主听到这个消息,决心要为父亲招募更多的军力。 她到处联络反隋的义军。这个年纪轻轻的女子,以其超人的胆略和才识,在三个多月的时间里,就招纳了四五支在江湖上已有相当规模的起义军。其中最大的一支就是胡商何潘仁,当时他手下有几万人。平阳公主派家僮前去游说何潘仁归降。不知道马三宝使了什么手段,势力远远超过平阳公主的何潘仁居然甘愿做平阳公主的手下。平阳公主收编了何潘仁后又连续收编了李仲文、向善志、丘师利等义军,势力大增。在此期间,朝廷不断派兵攻打平阳公主。平阳公主率领的义军不但打败了每一次进攻,而且,连续攻占了户县、周至、武功、始平等地。 平阳公主收编的这帮义军都是杀人不眨眼的强盗。如果没有几分真本事,就是男人也镇不住他们,何况其兵源还来自原本不相统属的系统。能够在短时间内将收编的乌合之众变为一支百战百胜的劲旅,取得如此大的战绩,足见平阳公主的组织能力和指挥能力实在是的。这支由女人做主帅的义军,军纪非常的严明,平阳公主令出必行,整支军队都对她肃然起敬。在那乱兵蜂起的年月里,这支军队得到了广泛的拥护。老百姓将平阳公主称为“李娘子”,将她的军队称为“娘子军”。娘子军威名远扬,很多人都千里投奔而来。不久,平阳公主的娘子军就超过七万人了。平阳公主在军事上的直觉与见地,堪称天才,隋将屈突通就曾经在她手下连吃几场大败仗。 公元617年9月,李渊主力渡过黄河进入关中,这时他很高兴地看到他的三女儿已经为他在关中打下了一大片地盘。他派柴绍去迎接平阳公主。接下来,平阳公主挑选了一万多精兵与李世民会师渭河北岸,共同攻打长安。柴绍属于李世民的部下,与平阳公主平级。夫妻二人各领一军,各自有各自的幕府。11月他们兵打一处,很快就攻克了长安。长安之战后,平阳公主的事迹就不再见于史籍。直到公元623年二月初史书上才突如其来地记了一笔她的死讯。而之所以会记上这一笔还主要是由于她的葬礼,平阳公主是以军礼下葬的。谥曰昭。平阳公主,是中国封建史上,唯一一个死后由军队为她举殡的古代女子。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

大唐贵妃杨玉环的身世是什么?关于杨贵妃的有趣来历传说!

大杨玉环的身世是什么?关于杨贵妃的有趣来历传说!接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。 大唐贵妃杨玉环这个传奇人物,1000多年来始终为人们所。杨贵妃天生丽质,“百媚生,六宫粉黛无颜色”,堪称“大唐第一美女”,此后千余年,无出其右者。杨玉环先为寿王李瑙的王妃,后为公爹的贵妃。 她与西施、王昭君、貂蝉并称为“中国古代四大美女”,“四大美女”享有“沉鱼落雁之容,之貌”。其中“羞花”,说的就是这位以胖为美的杨贵妃。近今,随着电视剧《杨贵妃秘史》等多部大唐宫廷戏的热播,杨贵妃的形象再度风靡当世,但戏说的结果,却在争名人的时尚下,让这位历史上存在诸多争议的大美人的身世之谜,更加扑朔迷离。今天就和小编一起看看,杨玉环的身世揭秘。 首先,关于杨贵妃的四种家乡传说 杨贵妃故里有多种说法。主要有4种:四川成都说、山西永济说、河南灵宝说、广西容州说。关于杨玉环的故里之争,目前认可为目前较流行的“广西容县说”,但这一说严格来讲应该是“容州说”。杨贵妃到底出生于哪里?故里算在哪里?这是一个高悬了1000多年来的历史谜团。 杨玉环姿质丰艳,善歌舞、通音律,咸阳公主之胞弟寿王李瑙对她一见钟情,唐明皇亦心有所动,在宠妃的要求下,于开元二十三年,十二月下诏册立杨王玉环为寿王妃。婚后,两人甜美异常。不久武惠妃病卒,唐明皇因思念杨玉环美色,视之为“天赐宝贝”,遂改元“天宝”,另一说为唐明皇开“”,大唐展现出物华天宝盛世,遂改元“天宝”,也称“开宝盛世。唐天宝元年742年令杨玉环出家为道士,道号太真。 唐天宝四年745年年还俗入宫,得明皇宠幸,册封贵妃,时明皇年61岁,杨贵妃年27岁岁,其父、兄均因此而得以势倾天下。杨贵妃每次乘马,都有大宦官亲自执鞭,仅贵妃的织绣工就有700多人,更有争献珍玩者。岭南经略史张九章、广陵长史王翼,因所献精美,二人均获升官。于是,百官竞相仿效。 杨贵妃喜爱岭南荔枝,就有人千方百计急运新鲜荔枝到长安。天宝十四年(755年),、发动叛乱,明皇逃离长安前往四川,途至马菜坡,六军不肯前行,说是因为贵妃之堂兄)通于胡人,而致安禄山之反,明皇为息军心,乃杀杨国忠。六军仍不肯前行,谓杨国忠为贵妃堂兄,堂兄有罪,堂妹亦难免,贵妃亦被益死于路祠。“”本与杨贵妃无关,她成了唐明皇的替罪羔羊。 其次,四种传说的由来 四川成都说。王要依据是《旧唐书·杨贵妃传》《·杨贵妃传》所载,但此两部史书有关杨玉环出生地说法不一。《旧唐书》载,杨王玉环,字太真,祖籍蒲州永乐,生于蜀郡。其中最详细的说法是:皇家册封贵妃文告上称杨玉环生于蜀郡。父杨玄球后避玄宗讳,改书杨玲,官蜀州司户,为七品下的刺史衙吏。 山西永济说、河南灵宝说。《新唐书》载,杨玉环,字太真,祖籍蒲州永乐(今山西永济),生于蜀郡成都,父亲杨玄球亡故后,她寄养在为官河南府士军的三叔杨玄墩家,因姿质丰艳,善歌舞、通音律,选入寿王府充为才女。后为寿王李瑙所钟情,在明皇宠妃武惠妃的要求下当年就下诏册立杨玉环为寿王妃。 广西容州说。主要依据是载于《全唐文》的、由杨贵妃同时代人四门助教许子真所撰的《容州普宁县碑记》:杨玉环,乳名玉娘,开元六年718年)农历六月初一生于容州普宁县城外的杨冲村。出身农家,为宦门世家所养。 至于“广西北流说”,则来自于“容州府曾置于北流城厢”的明清史记,据清代顾祖禹《读史方舆与纪要》载:“普宁废县,今县治,唐初属容州,州盖治北流县。开元中,升州为都督府。” 最后,历史发现的碑文也许才是答案 发现的碑文说明了两个重要事实:一是杨贵妃出生于容州普宁县杨冲,父亲叫杨维;二是杨贵妃先后被容州都督和朝廷派来的监军长史杨杨球即杨玄玲强行收养。由此,杨贵妃的身世有了较清晰的脉络:出生于广西容州普宁县,被祖籍为山西永济、在河南落籍的杨痰收为养女,并带到四川成都生活了一段时间,10岁时回到洛阳学艺,16岁成为寿王妃,27岁在长安成为唐明皇贵妃。 杨责妃故里最终明确为“广西容州”,许子真所撰的《容州普宁县杨妃碑记》是最有力、最权威的证据,这也是后代史志家、史学家最终认可的原由。 小编认为:千古谜团和的谜底在今天终于揭开,人们总是对未知的东西充满了好奇,所以美人的出身到去世一直被人们所关注。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: