这俩人这场战争竟然改写了中国历史

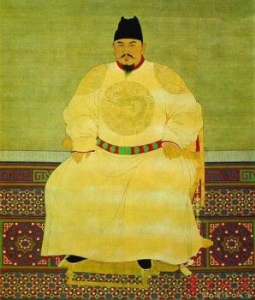

那么他俩是怎么做到的呢?网络配图秦穆公时代,崤之战中秦军主力全军阵亡,秦穆公染指中原的计划破产。

此时晋国正处于君明臣贤、国富民强的巅峰时期。

穆公果断的调整国策,将战略目标定在西戎的游牧部族。

王官之役后,秦穆公将矛头指向西戎,史载“益国十二,开地千里,遂霸西戎!”秦穆公稳定了自己的大后方,奠定了秦国作为春秋四大强国的基础。

这是秦穆公成为五霸的基础。

在战国之世,实力是最大的保证,在穆公时代,秦国确实是强盛一时,因为在与狄戎交战过程,他训练出了一支精锐部队,而这样一支部队是中原诸侯所不能拥有的。

因此,秦穆公之强盛实际上也是兵胜,通过武力扩大版图,然后将缴获之物充国库,民富国强。

不过这种方式注定只能强盛一时,因为敌人的财富有限,当敌国全部投降后,其财富来源断绝,国库缺乏一个自力更生的基础,更因为强大的军队需要有一个可以陪练的对手,而当狄戎被消灭征服后,其秦国军队处于不动状态,这种军队会很快失去其战斗力,这也是为什么秦国自秦穆公后便一直衰弱了,属于现实版的生于忧患死于安乐。

秦穆公称霸西戎后,国力得到加强,不久穆公归天,太子罃立,是为秦康公。

秦康公及其子秦共公在位期间继父祖之余烈,向晋挑战,与楚靠拢,欲与楚形成对晋国的夹攻之势。

时晋灵公顽劣成性,赵盾(亦为造父之后)把持晋政,晋国霸权几欲崩溃,北上争雄于晋,然秦屡攻晋国后方,却难得一胜。

前604年,秦共公薨,子荣立,是为秦桓公。

桓公不恤国政,民多怨也。

前597年,楚庄王大败晋师于邲,晋国霸业骤衰,桓公阴攻晋之肋,不想却被令狐文子大败于辅氏。

哀哉!泱泱大秦,竟不及于晋一之族。

前578年,秦桓公背盟攻晋,晋厉公率四军八卿攻入秦国,大败秦军于麻隧,诸侯之师扬威于关中。

次年,秦桓公暴死。

其子石立,是为秦景公。

网络配图秦景公即位,继续奉行联楚攻晋的方针,时晋悼公立,诸卿和睦,晋国复强,楚国退出争霸行列,晋悼公复霸中原,诸侯归心,秦无力再与晋国周旋。

在前546年晋楚弭兵之盟后,秦景公也着力改善与晋国的外交关系,双方重温。

当双方的外患各自解除后,晋国六卿轮番执政,曰:“晋公室卑而六卿强,欲内相攻,是以久秦晋不相攻。

”秦国向东不能出崤函,争南不能及巴蜀。

秦以晋为城池,晋六卿内讧,政令不能统一,秦国就这样的走完了春秋之路。

前453年,韩、赵、魏三家攻灭智伯,智氏覆亡。

赵襄子执政,三家架空晋君,号称“三晋”。

前425年,赵无恤卒,魏斯继之为执政。

前413年,魏斯率领三晋联军向诸侯发难,三晋势力急剧膨胀。

魏文侯以李悝为相,变法图强,魏氏迅速强盛,拜为将,侵吞秦之西河,窥视关中。

秦简公、秦惠公屡次攻魏,意欲夺回西河之地,皆被吴起所败,吴起乘胜攻入关中,,秦不能敌。

前389年,秦惠公,起兵50万与魏军一战,吴起在阴晋一战中,以五万之卒大败秦军,秦国此战输得倾家荡产,再也无力抵抗三晋的攻势。

更在失去军事力量后被攻城夺地,国家疆域大大被吞没,国势一落千丈,在之后的数十年间,被强大的魏国封锁在华山以西,彻底断绝了与东方各国的联系,贸易中断,外国物资无法流入秦国,国民所需物资全部靠自给自足,而之前的秦国偏又缺乏自产自足的根基,因此,在此后,秦国已经失去了一等强国的基础,沦落为七雄中与燕国一样的弱国。

幸运的是三晋中赵国不满魏国的压制,赵魏反目,三晋联盟瓦解。

魏国结怨于诸侯,秦国的压力大减,前385年,秦公子师隰回国即位,是为秦献公。

献公立,仿魏制而用于秦,秦国局势得以稳定。

网络配图总的说来,秦国处于各诸侯国中,其国力一直是很弱小的,即使是秦穆公时代,虽然国家生产总值位列强国,但其人均国民生产总值却是不高,其基础设施完善程度低,缺乏商业市场,文明程度落后,国家财政收支依赖隶农,一旦国库大量支出,就必须向隶农增加赋税,搞分摊,极大的压制了国民经济的发展及获得国民支持。

这种情况直接导致了王权的号召力降低,而这种号召力的降低又制约了国家的凝聚力,从而分化了国家力量,军事力量也随之减弱。

这也是自三晋联军对秦国发动战争后,秦军的原因。

至于关中平原失守,那更加的衰弱了秦国,即使是秦献公,虽然他挽住了秦国灭亡的脚步,但也仅仅只是维持秦国不被强大的魏国打跨,其一直挣扎在死亡边缘,魏国数十万大军常年驻扎在秦国边境准备随时入侵,秦国根本腾不出力量发展经济,国民缺乏足够的生产资料及其粮食,人口出生率下降,战争损失又加大了人口压力,秦献公执政二十多年,秦国力量更加衰弱,虽然军事上又重现了战无不胜的局面,但已经是强弩之末了,国家无后备军事力量,民无隔夜之粮,秦国再也无法支持任何一场战争。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。