走进慈禧太后:一个被多重妖魔化的普通女人!

真实的是什么样子?著名历史学家、中国社会科学院近代史研究所研究员马勇的这篇文章,或许能让大家了解一个更加真实的慈禧。

真实的慈禧太后:贡献、幸运与悲凉 在近代中国,慈禧太后是被多重妖魔化的政治人物: 康有为、梁等因为1898年政治变革失败,归罪于皇太后,将其描写为一个弄权的老太太,一个只知道欺负那个可怜养子的恶妇;革命党人孙中山、章炳麟等出于革命大义,倡导排满革命,也将慈禧太后视为近代中国一切罪恶的渊薮; 到了后来,马克思主义史学家为了论证“半殖民半封建”的政治判断,接受孙中山、康有为等人的看法,对晚清几十年政治发展持批判态度,对于慈禧太后基本否定;至于民间野史,大都根据这几种史观编排慈禧太后的故事,甚者以男权主义立场予以恶意攻击;最近者则由出版社借着英国青年的梦话编造什么跨国姐弟恋,更有莫名其妙的专家鼓掌叫好。

显然,这些认知只是彰显一种或几种历史观,并不是历史真实。

真实的慈禧太后根本不是这个样子,她只是一个女人,一个非凡的女人而已。

一个女人的幸与不幸 慈禧太后,,生于1835年。

1852年十七岁时以秀女入宫,稍后晋升为兰贵人,再后被册封为懿贵妃。

1856年,懿贵妃为帝生下惟一的皇子,也就是后来的帝。

母以子贵。

这个年轻的女人自然在宫中渐渐得宠,地位渐渐高升渐渐巩固。

这是中国传统社会谁也没有办法的“羡慕忌妒恨”。

从秀女一步一步走来,是机遇,是命运。

然而在后来许多好事者看来,这个女人太不寻常了,好像她从一开始就会耍手腕弄权谋。

这显然是一种臆测,是后人以小人之心度君子。

试想,贵为一国之尊的咸丰帝风流倜傥,足智多谋,阅女无数,一个凭借智慧巧妙登上宝座的年轻人,怎么可能喜欢一个满腹心事忧虑重重的女人呢? 年轻的兰贵人或许说不上貌若天仙,但一定是一个讨人喜爱的小姑娘。

这是她成功的前提,是咸丰帝宠幸的关键。

至于兰贵人后来一步一步走上权力巅峰,那是时代使然,是历史留给她的机遇;而她又紧紧抓住了这个机遇。

兰贵人是幸运的,因为风流的咸丰帝毕竟让她怀上了龙种,而且是惟一的。

当这个小皇子出生的时候,兰贵人刚刚二十一岁,她的夫君也不过二十五岁。

这段时光应该是她一生中最为快乐最为得意最无忧无虑的日子。

然而。

“苦命的”咸丰帝太缺少世界视野了,他在内患闹事尚未根除的时候,竟然又偏听偏信,因为驻京公使及扩大开放、增加通商口岸等问题与列强闹起了别扭。

1860年8月,英法联军,陷大沽,占天津,试图攻进北京,以迫使清廷答应各项条件。

中国虽然对西方部分开放已经二十年了,世界上的事情也知道了不少,但要让中国成为西方那样的国家,融为一体,似乎还有很大困难。

英法联军向清廷提交了一份照会,要求增加天津为通商口岸,要求各带五千精兵进京换约。

对于还没有充分经验与洋人打交道的咸丰帝和诸位重臣来说,英法两国的要求委实有点欺人过甚。

年轻的咸丰爷似乎也咽不下这口气,发誓要御驾亲征,决一胜负。

英法两国的要求是想向中国皇帝亲递国书,中国皇帝的玺书也将由这些来使自己带回。

英法两国的这些要求今天看来太小儿科了,但在当年不得了,清廷君臣一致认为这些要求违背了大清礼仪,有冒犯之意。

咸丰帝指示:如果这些使臣必欲亲递国书,那么必须按照大清礼节,拜跪如仪。

否则,惟有决一雌雄。

咸丰帝的态度深刻影响了部属。

9月18日,双方谈判决裂,中方竟顺手扣押了对方谈判代表巴夏礼及其随员数十人,引发灾难性后果。

两国交兵不斩来使。

这是国际法原则,其实也是中国自古以来的规矩。

英法联军与清军全面冲突,清方渐渐不支。

为挽救败局,9月21日,咸丰帝阵前换帅,将钦差大臣怡亲王载垣等人撤职,任命能干的“鬼子六”恭亲王为钦差大臣,便宜行事,督办和局。

在作了这些安排后,咸丰帝于第二天自逃亡热河,当然公开宣布的理由是去那儿“狩猎”。

咸丰帝的担心显然是多余的,有恭亲王留守京城与洋人交涉,中国在作出一些让步后很快达成了妥协,同意将天津扩大为通商口岸,准许英法两国招募华工等。

中外妥协达成后,京城已经恢复往昔平静,只是咸丰帝先前醉生梦死的圆明园被英法联军,毁坏惨重。

这或许是咸丰帝不愿回銮的原因之一。

咸丰帝是皇帝中最好色的帝王,也是至此惟一被赶出京城的帝王。

流亡中咸丰帝依然不忘美女美酒,心力交瘁与体能大量消耗,终于使这个“苦命天子”在1861年8月22日一命呜呼,撒手人寰,年仅三十。

叔嫂搭台共创新局 咸丰帝在生命垂危之际作了两项政治安排:一是立六岁皇长子载淳为皇太子,二是加派载垣、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛等人尽心辅弼,赞襄一切政务。

这就是所谓顾命八大臣。

至于那个小皇帝载淳,就是当年的兰贵人,现在的懿贵妃那拉氏的亲生子,也是咸丰帝的惟一儿子。

此时,懿贵妃年仅二十六,漫长的守寡生活从此开始。

她在皇叔恭亲王协助下,与一起领着六岁皇儿同治帝共同治理着这个庞大帝国,表面上的辉煌与体面无论如何掩饰不住一个青春少妇的正常欲望。

年轻寡妇守的不是大清王朝的江山,而是孤独与寂寞。

咸丰帝死了,留下了孤儿寡母,懿贵妃很快被小皇儿尊为皇太后。

年轻的皇太后变成了西太后,和另一位年轻的东太后一起掌管着这个国家,他们的全部希望也就是这个小皇儿,那是她们生命的全部希望。

然而,在传统政治架构下,咸丰帝死前留下了政治安排,八个顾命大臣不仅要辅佐着这个小皇帝,而且好像还要约束着这两个皇太后。

按照那时的制度,皇上的母亲当然无权干政,但那个小皇帝毕竟是她们的儿子啊?再者说,当年爷、爷也是幼年即位,如果没有皇太后帮助,顺治时期怎能那样顺利治理,康熙年间怎能走向辉煌?咸丰帝的临终安排对于自己来说,或许是一种负责任的表现,但对大清,对未来,特别是对那个小皇帝,则不尽然。

尤其是,咸丰帝将权力授给了八大臣,而对那个最能干的六王爷恭亲王则排除在外。

顾命八大臣对清廷是忠诚的,对小皇帝也是尽心的,只是他们似乎受传统影响太深,不太瞧得起这两个年轻寡妇。

特别是肃顺,自以为是咸丰帝的宠臣,飞扬跋扈,据说为了取得控制朝廷的全部权力,在咸丰帝在世时就建议除掉懿贵妃;在咸丰帝去世后,甚至计划雇用武士图谋兵变,诛杀懿贵妃。

懿贵妃与八大臣特别是肃顺之间,已经是你死我活非此即彼的态势,势不两立,必有一死。

按理说,肃顺可以轻而易举制服懿贵妃,但他可能太轻敌了,太不把这个年轻寡妇当回事了。

他根本想不到,这个年轻寡妇联络上不被咸丰帝信任的六皇叔恭亲王,他们联手之后几乎没有怎样费劲就将八大臣一网打尽,将肃顺处死。

从此,大清国的政治权力就落入这对叔嫂手中。

懿贵妃——此时已被尊称为皇太后拥有最终权力,六皇叔以议政王身份兼管军机处,掌握着大清国日常事务的实际权力。

六皇叔恭亲王确实是一个能干的人,他在与洋人打交道的时候改变了对西方的看法,相信中国如果要改变先前被动局面,一定要走上世界,要改革,要学习西方。

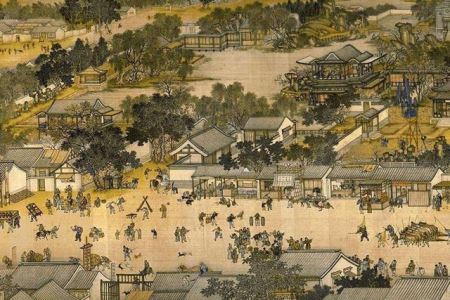

从此开始,朝廷在恭亲王的建议下,设立了总理各国事务衙门,开始了洋务新政,大清国的面貌很快,一片生机。

大清国的新气象是恭亲王主持的结果。

不过如是说来,重用恭亲王,那可是慈禧太后的眼力和大度。

而且,慈禧太后不仅重用恭亲王,而且大胆起用汉大臣,使大清政治气象为之一新。

从1860年开始,中国确实步入一个恢复重振的轨道,正史中的所谓“同光中兴”固然有御用史学的夸张和修饰,但实事求是地说,中国经过三十年和平发展,确实使综合国力大幅提升,军事力量特别是北洋海军组建成军,意味着一个比较强大的中国似乎又要在东方崛起了。

中国的恢复当然不能说都是慈禧太后的功劳,但从历史主义的观点看,那三十多年毕竟只有她是始终如一的最高领导者,她可能没有主动提出过什么变革方案,但她调动起来了内外臣工积极性,而且她能有效把握住中国这艘巨轮应该走的方向。

从这个意义上说,慈禧太后既是一个成功女人,又确实是一个非凡女人,是中国历史上为数不多的明智女主。

生命中的缺憾 慈禧太后政治上的成功是巨大的,只是对于一个风华正茂的年轻女子来说,寡居的生活确实令人窒息。

好在年轻的慈禧太后有自己的儿子,她看着同治帝渐渐长大,心中的寂寞、孤独也就不那么严重,何况政治本身又有那样的诱惑力。

十多年的时间一晃而过。

1872年,同治帝十七岁了,长大成人了,也应该亲政了。

慈禧太后在经过这些年的勤劳,也准备撤帘归政,颐养天年,歇歇肩了。

然而遗憾的是,仅仅三年时间,慈禧太后的这个独生子,咸丰帝的惟一龙种同治帝竟然于1875年一命呜呼,英年早逝,满打满算还不到二十周岁。

这一年,慈禧太后年四十,正应了中国的一句老话,女人的最大不幸是青年丧夫,中年丧子。

这两件不幸都被慈禧太后遇到了。

这真是慈禧太后生命中最大的缺憾,是无论多少荣华富贵也无法抵偿的。

慈禧太后是个不幸的女人,也是个不幸的母亲,而且如果往更深层说,她还是一个不合格的母亲。

大约是因为咸丰帝死得太早,大约因为年幼的皇子失去了父爱,显得可怜,这都是慈禧皇太后纵容娇惯同治帝的理由。

在同治帝从幼年到青年的全部历史中,慈禧太后更多时候采用的是一个年轻寡妇对独子的溺爱、纵容和听之任之,使小皇帝在很小年龄就结识了许多的坏孩子比如宫中的。

小皇帝在这些佞臣宵小诱惑下不走正道,整日里嬉戏游宴,耽溺男宠,甚至常常在几个小太监悄悄陪伴下溜出皇宫,微服冶游,整夜整夜在南城琉璃厂、八大胡同等一些茶园酒肆、青楼妓院、花街柳巷盘桓,狎邪淫乐,流连忘返,渐渐走上堕落之路,往往直至第二天早朝时方才鬼不知神不觉潜回宫中,以致有时召见军机大臣时还处在醉酒状态,言语失次,且偶尔不知不觉杂以南城猥贱之事,不堪入耳。

小皇帝微服冶游是个人爱好,不过他似乎也清楚贵为皇上这样做并不好,所以他在南城狎邪淫乐时总是担心遇到熟人,尤其是担心遇到他的那些“众爱卿”。

作为皇上当然有权冶游有权私访,但毕竟同治帝年龄太小,太不适当。

同治帝知道这一点,所以他刻意回避他的那些具有同好的大臣,因为那样不是一般的丢失体面而是太过难堪,或者他也担心这些“众爱卿”中的哪个强臣一高兴到皇太后那里告他一状。

同治帝这些担心从日常情理层面都容易理解,因此他游冶时为了避开众爱卿,总是在那些佞臣宵小带领下,尽量躲开那些比较高级比较讲究的著名妓院,总是尽量去那些“路边小店”或者那些躲在胡同深处的下等私娼妓馆。

常在河边走,不能不湿鞋。

天长日久,也不知在什么时候什么地方,同治帝终于感染上那种不洁之病。

死前数日,下部溃烂,臭不可闻,洞见腰肾而死。

或曰梅毒,或曰疥疮,当然官方文书说是天花。

天花,是清代皇帝多次遇到过的事情,比较好听。

同治帝之死当然是慈禧太后溺爱的后果,由此可以证明慈禧太后不是一个合格母亲。

这样不合格的母亲在中国传统社会屡见不鲜。

年轻寡妇总是担心自己的孩子特别是这样的独苗被人欺负被人轻视,总是尽最大限度给这样的独苗以自由,不愿用严格的常人规矩去约束,这样的母亲内心深处总觉得没有父亲的孩子已经够可怜了,为什么还要过分约束他呢?如果我们将慈禧太后放在一个常人立场去理解,就应该明白她的这一系列遭遇、选择和普通人其实并没有什么两样,只是不幸成为妃子成为皇后,她的儿子不幸成为皇位继承人而已。

另一种爱法 慈禧太后的独子同治帝就这样死了,没有留下龙种,无人继承香火,而且同治帝本人又是独根独苗,无兄无弟,因此皇位继承既不能按照父死子继的原则自动继承,也无法采纳兄终弟及的特例由亲兄弟中推出一个继承人。

大清国突然面对一个权力继承的难题。

面对这样的难题,各种各样的方案提出来了,但在权衡利弊后,清廷还是下决心从与皇室血缘最近的血亲中选择皇位继承人,于是找到了醇亲王奕譞不到五岁的儿子载湉。

找到载湉继承皇位当然与慈禧太后有关,是皇太后意志的体现。

只是过去很长时间过于从阴谋论立场看待慈禧太后对权力的贪婪,可能并不合乎历史真相,并不合乎皇太后的想法。

载湉生于1871年,他的父亲醇亲王是帝第七子,是咸丰帝的亲弟弟,也就是慈禧太后婆家弟弟; 载湉就是皇太后的亲侄子。

从与皇室血缘关系而论,已经没有自己孩子的慈禧太后只能找到这样的近亲了,不可能还有比这更亲近的人。

而且,从慈禧太后娘家关系说,载湉的母亲为慈禧太后的亲妹妹,载湉也就是她的亲外甥。

双层血缘近亲是载湉被慈禧太后看中的主要原因,不存在为了操纵便于控制等什么理由。

1875年2月25日,年幼的载湉正式过继到宫中,接替刚刚过世的同治帝,年号,是为第十一位皇帝。

青年丧夫,中年丧子的慈禧太后对于这个过继过来的小皇帝应该说是真情实意的,她们母子之间的感情决非那些政治上的反对者,特别是戊戌后政治反对者所说的那样势不两立视若仇雠。

果真如此,在任何一个时间段,凭借慈禧太后的权势和决断,她可以坦然找到理由撤换这个小皇帝。

当然,也正如许多领养孩子的中年妇女一样,慈禧太后和小皇帝在很多年的相处中不可能对所有问题都看法一致,正常的意见分歧即便是亲生母子也在所难免,这并不以亲生非亲生为依据。

不过,如果从日常情理层面去理解他们母子关系,由于皇上清楚知道自己是领养的,也知道自己的家、国两个方面将要担负的责任,更知道他的这一切都皇太后给的。

因而他对皇太后尊敬、敬畏、敬仰、佩服乃至感恩戴德,都是可以理解的,对于皇太后的交代乃至每一句话,皇上都会照单全收,认真执行,因而其性格或者说其生活习惯中慢慢养成了对皇太后的高度依赖,凡事总会以皇太后的意志为意志,并没有养成怎样的反叛精神。

在这一点上,领养的和亲生子同治帝,对于慈禧太后来说并没有本质差别,所谓视同己出,不过如此。

作为一国最尊贵的皇太后,慈禧太后即便没有任何人提醒,她也知道在同治帝教育问题上的教训,所以当她领养了这个小皇帝之后,皇太后不可能在同一个问题上犯两次错误。

为了培养这个孩子,慈禧太后请了全国最好的老师,对这个小皇帝进行最严格的道德品质教育、文化熏陶,慈禧太后内心深处绝对不能容忍小皇帝成为同治帝那样的纨绔,立志要将这个小皇帝培养成一代明君,守住大清万年基业。

光绪帝是慈禧太后的养子,是大清的未来主子,也是老太太下半生的全部希望和寄托,慈禧太后不愿继续娇惯这个孩子,从人之常情很容易理解,这是任何母亲的一种本能。

而且,慈禧太后也没有非常自私地处理与这位未来国家主子的关系,她在小皇帝进宫不久,就开始刻意提拔这个小皇帝的亲生父亲醇亲王,到了1884年,因等一系列问题,用醇亲王取代恭亲王,成为军机处首席军机和总理各国事务衙门领班大臣,全权掌控大清国日常政务。

直至1891年去世,醇亲王一直位于权力中枢,而此时光绪帝已亲政,权力过渡也没有什么波折,所以我们不必听信康有为等人在1898年后传播的故事,不要相信两宫之间不共戴天视若仇雠。

再度训政 光绪帝的童年教育应该说是清朝历代皇帝中最好的,他的知识素养也是这些皇帝中最棒的。

到了1886年,十年苦读使小皇帝有了很大提升,一个优秀君主已经露出了迹象。

这一年,五十一岁的慈禧太后找到光绪帝生身父亲醇亲王及军机大臣礼亲王世铎商量,争取让光绪帝早点亲政,当家做主。

皇太后理由很简单,一是皇儿长大了,二是自己也想歇歇了,不想为大清王朝继续操劳了。

五十一岁,在那个人过七十古来稀的年代确实不算小了,过过了权力瘾的人,且又有把握在未来掌控权力的人,不会对权力格外眷恋。

皇太后的心情应该是真诚的。

慈禧太后的建议起初并没有获得相关各方认同,然而各种各样的劝说并没有改变皇太后的想法。

几经周折,年轻的光绪帝终于在1887年开始亲政,慈禧太后在各方殷切要求下答应以后继续为小皇帝拿拿主意,不过帝国的日常事务处置权还是逐步向小皇帝转移。

慈禧太后在这个事情上做的,清廷的各种官方文件对此有着详尽记载,然而到了1898年秋天,或许因为六君子喋血菜市口,慈禧太后再度出院训政,各种传言开始出现,甚至怀疑皇太后先前撤帘归政并不真诚。

这显然是不对的,因为假如皇太后不想让出权力,她可以有无数理由。

执掌大清国朝政已经三十年之久,更重要的是作为一个青年丧夫的寡妇,慈禧太后先是辅助亲生儿子同治帝治理这个庞大帝国。

亲生儿子不在了,又抱养了这个小皇帝,现在小皇帝终于可以亲政了,可以自己当家做主治理国家了,作为母亲,有什么可以去怀疑的呢? 无论怎样眷恋权力的人都无法抵制岁月流逝,无法抵御生活诱惑。

慈禧太后确实准备结束一个时代,确实准备颐养天年,过上几年轻松日子。

这是人之常情。

然而,大清国的政治现实并没有满足慈禧太后的期待。

光绪帝亲政不几年,甲午战争爆发了,开始了,为了大清整体利益,慈禧太后不得不再次出山,帮助料理国家大事。

如果仅仅从权力构成说,中国传统社会一直强调皇权至上、不可分割,皇权中心的一元化几乎是历代王朝不得不遵守的原则。

晚清政局之所以出现帝后两宫共同专制的局面,完全是特殊条件所致。

不过,如果我们以客观立场去观察慈禧太后在1894年后的作为,也应该承认,她对权力的使用相当克制,她并没有滥用自己的权力干预朝政,并没有越过皇上处理国家大事,她只是对皇上的决策保持最后否决权。

这只是在替年轻皇帝把把关。

所以,尽管经历了那么多的政治波折,大风大浪,我们从清代正史中从来没有读到皇上对皇太后的抱怨,皇上至死都是感激皇太后养育之恩和多年来的精心照料、耐心辅助。

一个原本温馨的感人故事 光绪帝身体不好是一个谁都知道的事实,他不仅自幼体弱多病,更重要的是作为皇上他没有完成而且永远无法完成大位传承,甚至无法对皇后对嫔妃履行一个丈夫应尽义务。

这是男人无法说出口的尴尬,也是光绪帝后来性格稍有扭曲的一个重要原因。

他的肾病由来已久,奇怪的是,他不仅肾功能有问题,而且在大婚前后开始长时期遗精,据他自己说到了1907年就有二十年历史。

一个长期遗精的人当然不利于夫妇生活;一个没有夫妇生活的人,当然会对性格形成某种程度扭曲。

这是现代心理学所证明的。

长时期遗精和长时期肾病对皇上确实构成一个很大困扰,是他后来稍微有点抬不起头的重要原因。

对于这样一个后辈,慈禧太后能够做的事情,除了安慰,除了劝勉,还能做什么呢?我们完全可以想象,慈禧太后只能从内心深处哀叹自己命太苦,为什么上帝或者说老天爷要把一切危难一切坏事都留给她呢? 青年丧夫、中年丧子,也就罢了。

为什么用几十年辛辛苦苦领养的这个儿子,这么听话,这么有出息,却又这样让他身体不好,让他无后,让他英年早逝呢? 光绪帝的病情大约从1898年秋天逐步恶化,好在他贵为天子,享受着帝国最好的医疗条件,经过宫廷御医、天下名医精心呵护治疗,光绪帝的肾病竟然在那个没有血液透析医疗条件下存活了十年之久。

这本身就是一个奇迹。

谁也没有想到1908年秋,当政治改革到了最吃紧的关头,年仅三十八岁的光绪帝病倒了,而且一病不起一命呜呼。

关于光绪帝的死因,清代正史和医学专家的意见大体都是正常死亡,是长期受到肺结核、肝脏、心脏、风湿等慢性疾病的侵扰,致使免疫力严重下降严重缺失,最终造成心肺功能衰竭,合并急性感染而死亡。

历史巧合之处在于,当光绪帝发病之前一段时间,七十三岁老太太慈禧皇太后也在生日庆典时因吃了一点不合适的东西拉肚子,闹了好长一段时间。

拉肚子在很多时候不会致人于死地,这是对的。

但拉肚子严重情况下也可以致人以死地,这也是医学常识。

特别是对体弱的老人而言,更是如此。

问题的蹊跷之处还在于,皇太后的痢疾既然已经好长时间了,如果不发生光绪帝死亡事件,相信皇太后大概也不致于突然不治。

光绪帝的死亡对七十三岁的皇太后打击太大了,生命垂危中的老太太越想越伤心,越想越觉得自己一生太命苦,所有希望均成泡影,所以她在这个养子英年早逝不到一天时间,也就一命呜呼。

这个解释来自清代官方正式文件和清宫档案,大意是说皇太后得知儿皇帝“大行”后,不禁,不能自克,以致病势增剧,遂致死亡。

这个解释合乎人道合乎人情合乎常理合乎历史合乎逻辑,惟一不合乎的是中国人最习惯最愿意接受的阴谋:一个并非亲生的儿子,怎么可能呢?清廷的官方解释见诸《清实录》及一切官方文书,然而奇怪的是,这个解释不被大清王朝政治上的反对者所认同,流亡美国的康有为在光绪帝逝世第二天就致电美国总统,要求美国政府带头不要承认大清新皇帝,理由就是慈禧太后谋杀了他们那个英明的光绪帝。

康有为的说法当然没有根据,不要说当年没有互联网,即便是今天如此紧密的联系方式,谁有把握在事件发生第二天得出这样斩钉截铁的结论?康有为的说法并不被西方世界所相信,美国政府更不会根据这样的传言去抗议中国。

然而奇怪的是,时间过了一百年,康有为终于在现代中国找到了知音。

那么多严肃的历史学家不去相信清宫档案,反而依据康有为以及当年那些笔记小说作者的指点,论证出光绪帝死于谋杀,死于剧毒。

更荒诞的情节还在于,研究者进而推论: 这个谋杀光绪帝的人不是别人,就是其养母慈禧太后。

阴谋论至此终于坐实,慈禧太后好像被定在了历史耻辱柱上。

其实,这本身就是一个笑话,并非历史。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。