过去的选秀跟现在社会的选美差不多,也是经过海选、初赛、复赛等层层关卡,最后被选为秀女也是一件不容易的事情。

在佳丽如云的选秀中脱颖而出,并且能在后宫,众多的嫔妃中得到的宠幸。

除了美貌之外,她洞悉隐性,工于心计,有着一般男人所没有的帝王素质。

美国总统夫人杰奎琳的经典名言曾经这样说:男人通过征服世界来征服女人,女人通过征服男人来征服世界。

对于在男权社会统治中国长达48年之久的中国女人,后一句话用来阐释她具有超人控制力的深刻原因是再恰当不过了。

她三度垂帘听政,两决皇储独断乾纲,她主宰了一个朝代。

网络配图 慈禧容貌端庄,美丽动人,不能说是,也算得上是国色天香的。

尽管脸谱化的中国文学戏剧描绘慈喜是一个的丑女人。

但是,众所周知的是,她是后宫选秀的佼佼者。

德龄描写慈禧的书中说,当伊在妙龄时,真是一位风姿绰约,明媚绚丽的少女,这是宫中人时常称道的。

慈禧年近七旬的时候。

美国画家卡尔,她在慈禧写照记中也说,身体各部位非常相称,美丽的面容与其柔嫩修美的手,苗条的身材和乌黑的发亮的头发,和谐的组会在一起,,姿态横生,令人自然欣悦。

她能被选为秀女肯定是女中极品。

二年,1852年2月。

21岁的咸丰皇帝,按照皇家规矩,的进行了他新任皇帝以来的第一次选秀女。

选自全国各地的六十位佳丽早已坐着马车来到了京城。

来自北京四牌楼劈柴胡同的叶赫那拉姐妹俩,后来成为了中国历史上值得浓墨重彩的两个人。

一个是有名的慈禧太后,一个是皇帝的生母慈禧的妹妹。

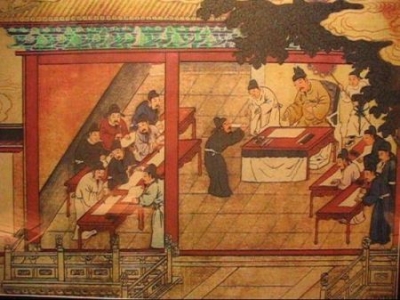

网络配图 在,时候就有一个规定,凡是人家年满十三岁至十七岁的女子,必须参加每三年一次的皇帝选秀女,由经过两次选择。

二月初七晚,运送秀女的车队来到了皇宫的神武门。

秀女们,按照旗籍分组,每组四五个人一字排开。

太监仔细审视,容貌端庄秀丽者留下,没选上的送回家可自行择偶。

初选经过的还要进行太监主持的复选。

复选是有对绣锦等基本技艺进行测试,观察其仪容形态,不合格的,称为撂牌子,出宫回家。

下一步,是选秀中最关健的一关,皇帝亲阅。

咸丰皇帝,连续看了几个秀女,都难称心如意,正在为此烦恼不已。

这时,叶赫那拉怀着激动而忐忑不安的心情被唤入殿中,太监命她抬头见驾。

咸丰皇帝眼前一亮,这是一个难得一见的美人儿。

苗条而均称的身材,一对灵气爆满的隐性眼睛,眼角微微上翘,一双灵巧的手,一副弯弯的眉,一个高高隆起的鼻梁,坚强的下巴上是饱满清晰的嘴唇。

她着态生羞秋波微掩,咸丰皇帝看得目不转睛,正看的有几分醉态。

一位老福晋说,此女频有福相。

咸丰皇帝这才醒转过来。

初次引阅,慈禧和其他十六位秀女,一起留宫住宿,等待再次复选,慈禧的妹妹因落选,回家自行择婚。

一担被选为秀女,就不可避免地推到后宫这个竞争的漩涡中。

越是接近皇帝,竞争就越激烈残酷。

被选中的秀女们还要经过屡屡复试,才能最终获得后妃封号。

网络配图 慈禧正是在这样竞争激烈的后宫中脱颖而出,得到咸丰皇帝的宠幸。

咸丰皇帝在热河驾崩。

慈禧通过政变掌握了朝廷的实际权利,开始了她长达48年的清朝统治期。

可是,她对世界发展的潮流,却不是了解。

不少人认为慈禧精于治术,而昧于世界大势,在一系列的中外事件中,其判断及决策一错再错,结果让中国在半殖民地的泥潭中越陷越深。

他的一句,今日令吾不欢者,吾亦将令彼终生不欢。

暴露了他专横跋扈的治人之术的狠毒,这实在是国家的悲剧。

俗话说,漂亮女人笑在前,智慧女人笑在后,美貌与智慧并存的女人就寥寥无几。

能征服所有男人,主宰一个朝代的女人就更少了。

慈禧是一位风华正茂的寡妇,也是一位唯我独尊的皇太后,她演绎了一凤戏双龙的至尊人生。

慈禧成为中国历史上的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明朝的读书人有多幸福?靠女人养家一心只为考科举

小说将女性与紧密结合,强调女性对于科举中人的重要作用,此外,还将女性的文才置于一个较高的位置。不仅渲染女性是如何的富有主见与智谋,还将这些助夫、助子成名的女性描写成才女,这表明在作者心中才女配儒生符合大众审美,有文才的女性也能很好的理解并支持儒生参加科举考试,于是很多小说中的女性都才华横溢。 才女形象并不是小说家的文学想象,明代社会确实有一批才女。根据《列朝诗集小传》与《名媛诗纬初编》,可以获知被记录下生平的部分明代才女。 如杨文俪,幼年时期聪颖好学,喜好古诗,将几个儿子培养成宦林高官。如王娙,丈夫去世后,她独自养育孩子,同时教导两个儿子读书,闲暇时还写诗娱情。如娴,丈夫死后,将儿子张汝开培养成举人,在她的教育下,两个女儿也精通翰藻,母女间经常诗歌唱和,颇有雅士风采。 又如项兰贞,常与叔公唱和,有诗集《裁云草》、《月露吟》。还有为人乐道的沈宜修母女,她们除了在家中吟诗自娱外,还在汾湖之滨举行诗会,沈宜修著有《鹏吹集》,母女四人的诗文被编为《午梦堂十集》。 其实,除了以上提及与被著作记录的女性,明代才女不乏其人。由于古代传播技术有限,加上有些女性不希望自己的才华被世人所知,限制了女性才名的传播。而且,明代女性并无受正规教育的权利,和男性相比,能识字读书的女性多集中在宦门或皇室,才女数量肯定不多。虽然明代记载的才女数量有限,但这些关于女性才名的记载,体现了明代社会部分人对于女性才智的认可。 从科举考试角度来说,女性有一定文学修养并不会对她的德行造成损害,前提是女性仍以家庭生活为中心,不露才、显才,还会对应举的丈夫产生有益影响。若丈夫是应举之人,妻子精通文墨,可能会比一般女性更加支持丈夫读书科举。 封建社会女性受到的教育越多,封建伦理道德观念对她的影响就越重,才女可能会更加无怨无悔的帮助丈夫应举,而不会因累举不第埋怨丈夫。另外,有才的妻子对于儒生来说总不是一件坏事,妻子利用文才对举业也能有所帮助。 虽然在明代大多数女性与科举相关的小说中,女性文才的描写不会占很大篇幅,但却在这类小说中不约而同的出现,除了作者的想象因素,明代社会一些才女才华的显露也会对小说创作产生影响。 除了文学方面的才华,明代很多女性还具有出色的治生才能。明代大部分忙于准备科举考试的儒生们都没有时间忙于其他生活琐事,在考取功名之前,儒生们不得不花大量时间、精力去研习与八股制艺,能够在应付繁重学业的同时兼顾谋生的儒生确实有限。 由于自幼以来长时间接触举业,这也造成了很多儒生不具备谋生技能,除去少数不为生计担忧的官家少爷与富家之子,绝大多数的儒生是需要考虑家庭经济状况的,儒生们缺少维持生计的精力,那么对于他们来说,治生这项重任就自然地落在他们的妻妾或母亲肩上。 明代商品经济发展迅速,以当时经济较为发达的吴地为例,育蚕、缫丝、纺织这类工作为妇女提供了施展自身才智的机会,从事纺织的女性完全能够维持家庭开销,如果家中有准备科考的男性,那么他们的读书费用很有可能是依靠家中女性纺织所得。 一些家庭中,在男性考取科名成为官员之前的这段时间,家中的开销都由女性维持。女性依靠纺织供养书生读书应举的现象并不是明代小说独有,在明代社会中,这样的事实确实存在,明清妇女从事纺织业的所得较过去提高许多,对家庭的生计来说是很重要的经济来源。 明代女性从事纺织业的报酬较为可观,随着商品经济的发展,生产方式、消费结构也发生变化,明代女性在纺织中创造的经济价值完全可能超过男性。有学者研究,基于明末《农书》推算,一名妇女织绢的收入相当于两位男劳力的收入。 明代松江女性常年以纺织为业,妇女得到了发挥潜能的机会,创造了为全社会所承认的价值。许多女性依靠纺织改善家庭处境,家中若有不便劳作的儒生,女性就要承担起谋生的任务,多数女性主要依靠纺织来赚取生活所需,还要资助儒生读书赶考,抚养子女成人,还要掌管家中一切,女性的功劳显而易见。 明代小说中有不少女性依靠纺织养家、供男性读书的例子。如《型世言》中的,每日晚必纺纱绩麻,监督儿子读书至二三更。小说中虽然只明确描写陈氏依靠纺织供正妻儿子读书,但书中对其他寡妇的守节教子行为也给予了称赞。 在当时的历史环境中,妇女没有外出工作的机会,家中青壮年男性又接连去世,家中只剩下女性与幼子,虽然纺织可以带来一定收入,但要支撑一个五口之家仅凭陈氏一人之力不太现实。所以,除了陈氏以外,萧家的其他寡妇也必定要参与到纺织的队伍中,只有三位寡妇联合起来,采用纺织的方式才能支撑家庭开销,还会有一定结余投入到儿子们的教育中。 《石点头》中的青姐也同样依靠纺织将儿子抚养成人,郭梓对多年未见的父亲交代:“读书从师之费,皆赖母亲日夜纺绩以供。”足可证明,青姐多年是靠一个人辛苦纺织所得将儿子培养成进士,纺织所得虽然可以满足家庭开销,但背后所付出的辛劳却难以想象。 《警世通言》中《赵春儿重旺曹家庄》的赵春儿为了帮助丈夫进入仕途、重振家业,在自己己预先藏好大笔积蓄的前提下,还坐在家中辛苦纺织十五年。虽然自己有不菲钱财,但她毅然选择纺织作为自食其力的生活方式,作者特意将赵春儿辛勤从事女红多年的事迹加以重点描写,也是对女性通过纺织这一技能提升自身经济地位、社会地位,并且帮助丈夫取得入仕资格而由衷钦佩。 《二刻拍案惊奇》中《张福娘一心贞守 朱天锡万里符名》的张福娘同样是通过辛勤纺织独自将儿子养大,朱天锡自小便读书,日后又成为“显官”,而这一切都依靠张福娘日夜纺织而来。 对于一般家庭来说,如果男子常年为科举而研读诗书的话,就意味着家中的开销比一般家庭有所增加,如进学、从师、社交、赶考所需的费用,购入书籍、纸笔等物的费用更是不计其数。 发展到明代己经十分成熟,明代的乡试、会试、殿试这种三级考试制度确立后,客观上也使得考生最后成为官员的时间拉长,很少有人能够顺利联捷,这通常需要经历很长的时间跨度,科举考试的花费带给一个平民家庭的压力可想而知。 若家中缺少能干的女性予以经济上源源不断的支持,儒生几乎难以走过如此漫长的科举之路。 随机文章古代洛阳简介汉景帝和七国之乱刘濞的关系中国无法挖的三大墓,秦始皇陵发掘44年无人敢挖(技术菜)秦始皇陵墓水银女尸竟然是她,秦始皇墓出现活女尸震惊全球蒙娜丽莎十大恐怖之处,背后竟有外星人(蒙娜丽莎的微笑最恐怖)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

清朝帝王家究竟有多能吃?数量能吓到你,慈禧太后光绪剩饭都能养活5万人

内务府下设“御膳茶房”,负责管理宫廷饮食。我们从残存的《御膳茶房》档案中,能看到、、等及其后妃的膳食情况。此外,在鄂尔泰、张廷玉等编纂的《国朝宫史》及《钦定大清会典》中,也留有很多相关材料。本文所引资料,大部分来自于以上几种清朝官修档案。 皇帝、后妃的每日饮食定额 在清朝,皇帝、后妃的每日食材都有定额,称为“分例”。 肉食方面的标准如下: 皇帝 每日盘肉二十二斤,汤肉五斤,猪油一斤,羊二,鸡二,鸭三,当年鸡三。 皇后 每日盘肉十六斤,菜肉十斤,鸡一,鸭一。 皇贵妃 每日盘肉八斤,菜肉四斤,每月鸡、鸭各十五。 其下,贵妃、妃、嫔、贵人的“分例”各有差别,最少的是常在: 每日盘肉三斤八两,菜肉一斤八两,每月鸡五。 肉食之外,每日“分例”还包括大量的“副食”和日用品。 比如,皇后的完整“分例”是这样的: 猪肉十六斤、(盘肉)羊肉一盘、鸡鸭各一只、新粳米一升八合、黄老米一升三舍五勺、高丽江米一升五合、粳米粉一斤八两、白面七斤八两、麦子粉八两、豌豆折三合、白糖一斤、盆糖四两、蜂蜜四两、核桃仁二两、松仁一钱、枸杞二两、晒干枣五两、猪肉九斤、猪油一斤、香油一斤六两、鸡蛋十个、面筋十二两、豆腐一斤八两、粉锅渣一斤、甜酱一斤六两五钱、清酱一两、醋二两五钱、鲜菜十五斤、茄子二十斤、王瓜二十条。 白蜡五枝(内一枝重三两、四枝各重一两五钱)、黄蜡四枝(各重一两五钱)、羊油蜡十枝(各重一两五钱)、羊油更蜡一枝(夏重五两、冬重十两)、红箩炭(夏十斤、冬二十斤)、黑炭(夏三十斤、冬六十斤)。 《钦定大清会典》 雍正加“牛肉二斤八两”做狗粮 在“分例”之外,皇帝还常常要“加料”,比如雍正四年十月 十七日,万岁分例以外,添鹅一只、鸭五只、鸡三只、笋鸡二只一次。赏信郡王饭桌,添猪肉十六斤、一口、鹅一只、鸭四只、鸡三只、笋鸡二只、文蹄二个一次。四阿哥、往海子里去,添猪肉二斤、五十斤猪半口一次。跟随三十三名,添猪肉十六斤八两一次。亥日,减万岁分例之内,减五十斤猪一口一次。 狗四条,常添牛肉二斤八两,今日添起。 本日共支用: 五十斤猪七口半、猪肉一百八十二斤六两、小猪七口、鹅二只、鸭二十八只半、鸡八十二只、笋鸡十九只、文蹄二个、牛肉一百五十六斤七两。 这条材料中,最有意思的是,雍正专门给自己养的四条狗,加了二斤八两的牛肉做狗粮。 乾隆一天的御膳都有什么 每天“分例”中的这么多食材,能做多少菜呢? 让我们来看看乾隆三十年的一天,皇帝在南巡中的御膳(每日早晚两次正餐,其他时间可传唤点心): 先是早饭(早6点左右): 正月十八日卯正,请驾伺候,冰糖炖燕窝一品。 卯正二刻,涿州行宫进早膳,用折叠膳桌摆:皇赐炒鸡大炒肉炖酸菜热锅一品、燕窝锅烧鸭子一品、猪肉馅侉包子一品。燕窝肥鸡挂炉鸭子野意热锅一品、厢子豆腐一品、羊肉片一品、羊乌又烧羊肚攒盘一品、竹节卷小馒首一品、烤祭神糕一品、银葵花盒小菜一品、银碟小菜一品。上传叫冯鼎做:鸭丝肉丝粳米面膳一品、鸭子豆腐汤一品。 皇帝一大早肯定吃不了这么多油腻食物,于是: 上进毕,赏用。 清朝宫廷中,皇帝吃剩下的菜品,往往是要赏赐给亲信大臣,以示恩典。后妃的剩菜则会赐给宫女、太监等。 然后是晚饭(中午12点到下午2点间): 未正,上至宫门升座,茶膳房大人福隆安送上奶茶,赏奶茶毕,传膳。进晚膳用折叠膳桌摆:莲子八宝鸭子热锅一品、肥鸡火熏炖白菜一品、羊肉他他士一品、莲子猪肚一品、青笋香蕈炖肉一品、水晶丸子一品、奶酥油野鸭子一品。 后送:青笋爆炒鸡一品、摊鸡蛋一品、蒸肥鸡炸羊羔攒盘一品、象眼棋饼小馒首一品、荤素馅包子一品、烤祭神糕一品、银葵花盒小菜一品、银碟小菜四品、咸肉一品。 随送:粳米膳一品、村鸡汤一品;额食六桌——饽饽奶子十二品一桌、内管领炉食八品一桌、盘肉二桌,每桌八品、羊肉四方二桌。上要饽饽二品、二号黄碗菜二品一盒。 这里说,乾隆专门要了“饽饽二品、二号黄碗菜二品一盒”,说明皇帝对自己喜欢的食物并不隐晦,所谓皇帝为了安全起见,要“吃菜不过三匙”的说法,显系无稽之谈。 最后是点心(晚6点左右): 酉初,上至看灯楼,看花炮盒子,放盒子时随送上用:壁灯宝盒一副、元宵一品,三号黄碗、膳房箸、茶房叉子。 看花炮毕,还行宫伺候:炸八件鸡一品、醋溜脊髓一品、火熏猪肚一品、小葱拌小虾米一品、涿州饼子一品。 乾隆御用的“和阗白玉错金嵌宝石碗” 慈禧、光绪的剩菜进了老百姓肚子 到了晚清,在饮食上的追求,一点都没减少。信修明在《老太监的回忆》中记下慈禧的“分例”: 每日用盘肉五十斤(即猪肘子)、猪一口、羊一只、鸡鸭二只、新细米二升、黄老米(即紫米)五合、江米三升、粳米面三斤、白面十五斤,荞麦面一斤、麦子粉一斤,豌豆三合、芝麻一合五勺、白糖二斤一两五钱、盆糖八两、蜂蜜八两、核桃仁四两、松仁二钱,枸杞四两、干枣十两、香油三斤十两、鸡蛋二十个、面筋一斤八两、豆腐二斤;粉锅渣一斤、甜酱二斤十二两、清酱二两、醋五两、鲜菜十五斤。秋季,要备茄子二十个、黄瓜二十条。 信修明进而道出“分例”采办中的秘密: 以上为定例,皇上的膳房比起上述数字更多。外人闻此,莫不惊骇。皇上和太后仅一个人,何以食用如此巨量的物品。殊不知仰食于皇家的人,还要超过这个数目很多倍。 仅以鸡蛋一项而论,原来额数是每月二十个,而买办处每日交进的必须是五百个,其他可想而知了。 为皇上和太后买办的食用之物,过一处扣一处,始能食到主人之口,然而主人岂能不知道吗?不过历代相传就是“帝德深如海”而已。 按照他的说法,慈禧吃剩下的食物,除了赏赐,很多竟然进了小民百姓的肚子: 慈禧太后膳食固然有准数,可是预备的就没有准数了。太后传膳一箸一碗,在万人口中仅能占得一口。进膳后尚须代人操心一回,赏人者叫克食。赏某王若干品、某大臣若干品、皇上的、后妃的、会亲的、总管首领的、不够角色的回事小太监,也要端一品。剩余则回御膳房。 膳房首领太监分餐一顿也有厨役之分。至于鸡头鱼尾头脑下水、刀前刀后肉类则卖予二荤铺小馆和好馋人家,价格较之市价可省一半。 神武门、东华门和西华门外有一批小贩,专包宫中折罗菜饭,十个大钱,就能令人饱餐一顿。 信修明说,当年,每天大概有1万家,大约5万人等着买两宫的折罗。慈禧、光绪宾天,这五万人就没饭吃了。 光绪年间,宫中所用“银镀金寿字火锅” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: