遗庙丹青落,空山草木长.犹闻辞后主,不复卧南阳” 今天第一讲要向大家介绍的就是的儿子的故事,刘禅一直以来都是大家热议的焦点,在很多人的心里,他就是罗贯中口中的那一个扶不起的阿斗。

还有很多读者问,刘备难道就刘禅一个儿子吗?非要选他继位?刘备确实不止一个儿子。

历载,他有三子。

那么在他的三个儿子里,他为何要选最蠢笨的阿斗做接班人?刘备傻吗?老张并不这么认为,我们这样去想,假如是你辛苦打下来的江山,你会去交给一个愚笨的人去继任吗?我想大家的答案几乎都是否定的。

那么,历史上有名的“刘阿斗”到底是怎么样的人呢?今天,老张就带你们认识一个真实的刘禅。

想知道刘禅到底是怎么的人首先要看刘备对他的态度,俗话说知子莫过父,刘备在其给刘禅的遗诏中曾写道:“射君到,说丞相叹卿智量,过于所望,甚大增修,审能如此,吾复何忧?勉之,勉之。

”。

这句话大意就是:丞相夸你是一个非常聪明的人,甚至超过了人们的期望,我听了觉得很高兴,所以我没什么好担忧了,这个皇位我想我可以放心地传给你了。

诸葛亮对刘禅的评价虽然不能全信,但是从另一个角度来看,刘备对于儿子刘禅还是十分认可的。

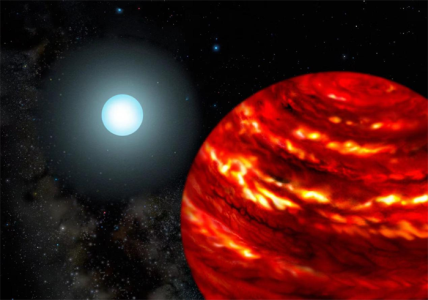

网络配图 其次我们看上文所说的继承关系,刘备有3个儿子加上认的一个干儿子共有4个儿子,分别是、刘禅、刘永与。

这四人中,刘封只是义子,因此肯定不在刘备的考虑之列,而且刘备后来怕其与他的三个儿子争皇位,还借故把他给杀了。

刘禅是刘备的长子,按照惯例,这个皇位必然是由他接班,但是时期风云动荡,再加上蜀汉新建,根基尚未稳定,魏、吴两国又,所以刘备在考虑接班人时一定是慎之又慎,在此之前也有过立贤不立长的例子,所以刘禅如果真的是个昏庸无能之人,刘备是肯定断然不会让刘禅接班的。

那么其他人又是怎样看刘禅的呢?陈寿在他所著的《》中谈到对刘禅评价是:“任贤相则为循理之君”,“惑阉竖则为昏暗之后”。

这个评价倒是十分客观,只不过前一句话有些过于捧诸葛亮,而后一句话则把蜀汉没落之过怪罪于黄皓。

但是据史料记载,刘禅曾做过许多不符合其傻瓜形象的事。

例如公元234年,蜀国官员刘琰的妻子入宫向祝贺新春,由于在宫中停留时间长达月余因此被刘琰怀疑与后主刘禅有染,遂对妻施以私刑并且逐出家门,胡氏因此上告刘琰,刘琰因此被下狱并弃市而死。

在处置了刘琰之后,刘禅立刻接受教训,马上废除了大臣妻子母亲可以入宫朝贺的礼节。

当等人把蜀国衰落之过推给宦官黄皓时,刘禅说道:“黄皓只是区区一个,不过是一个听喝的。

”通过这些事件我们就可以看出,刘禅并不是一个糊涂的人。

并且,为了防止权臣权力过大的问题,刘禅以为尚书令和大将军,主官政务,以为大司马,主管军事,两人的权力相互交叉,相互牵制,但又各有侧重。

网络配图 蒋琬死后,刘禅“乃自摄国事”,,彻底解决了蜀国多年“,咸决于丞相”的政局。

各位读者想想,一个傻瓜能干出这么多漂亮的事情吗?至于蜀国被灭,真的不能怪刘禅,他也没干什么祸国殃民的事,要怪只能怪自己的运气太背了,最后还要落得一个“”的骂名,这委屈大的呀。

蜀国的衰落与诸葛亮是逃不了干系的。

再来说一说北伐,大家认为当时的蜀国真的有必要北伐吗?奇葩姐觉得这个的答案是否定的,蜀国所在地是一个易守不易攻的地方,蜀道难难于上青天,要不是遇到邓艾这样一个不要命的,蜀国不一定会那么早灭亡。

尤其是姜维,坐拥主力不顾,本来是想等着局面不可收拾的时候,趁机复出攫取更大的权力,没想到邓艾偷渡阴平,成都那么快便举手投降了。

我们再说回北伐,有人会说北伐是被迫的,对于蜀国来讲,最好的进攻就是防守。

可事实真的是这样吗?据《士民簿》的数字记载,当时蜀国的户口和人口是“领户28万,男女人数94万,带甲将士十万二千,吏四万。

”就这点人,除了要养10多万部队,4万的官吏,还要支付大量军费,可见蜀国百姓的压力到底有多大。

为了应付军费开支,蜀国的赋税是很高的,远远高于魏、吴。

常年劳民伤财,本来薄弱的国力不堪承受,诸葛亮死了没安稳几年,姜维又折腾。

最后刘禅都看不下去了,劝诸葛亮收手,诸葛亮借刘备之口就是不收手,为什么?因为诸葛亮真正的目的就是借助北伐,牢牢掌握军权。

权臣们的下场诸葛亮不是不知道,所以他鞠躬尽瘁不想给人留把柄,并且牢牢掌握军权不给他人留干掉自己的机会。

如果没有北伐,他必须交出军权,刘禅会怎么对付他?在诸葛亮死后,刘禅反对为其立庙。

刘禅这心中得多恨诸葛亮啊。

对于诸葛亮本人,受《》的影响,诸葛亮是一个高大全的完美形象,同样,也是受《三国演义》的影响,刘禅成了只会哭的草包,成了奸雄。

还有就是蜀国在诸葛亮手中造成人才断代。

诸葛亮本人气度其实没有大家想象的那样大,哥们腹黑着呢,、等人,哪个不是遭了诸葛亮的暗算,能力强的人诸葛亮弃之不用,用个才华平平的,还成了替死鬼,成全他的名声。

刘备有识人用人的本事,颇有高祖之风,麾下人才济济,但是到诸葛亮主政12年间,人才断代,造成“蜀中无大将,做先锋”的尬尴局面,到最后重用的姜维还是降将。

虽然和蜀国地小人少有关,但诸葛亮多少也脱不了关系。

网络配图 按道理来说,既然你在益州建都,选拔人才当然要从当地进行,荆州的人才储备终有用完的那一天嘛。

但诸葛亮却并没有赢得益州土豪们的信任,导致益州的知识分子对蜀汉政府没什么好感,选拔人才自然也就无从谈起。

在这里,不得不对诸葛亮的治理能力表示怀疑。

这么多年过去了,在益州土豪看来,蜀汉政府依然被当成外来政权,可见其治理的失败。

所以邓艾一打过来,当地土著们坚定的都投降了。

说了这么多,其实老张也没黑诸葛亮的意思,毕竟刘禅还亲政了近30年,虽然前面说这哥们没犯什么大错,但这哥们也不是英明之主,能力也就平庸吧,运气好可以平平安安的快乐过一辈子,运气不好,就成了亡国之君被人当众调戏。

一个亡国之君还有什么尊严呢?刘禅既然没有选择殉国,那就要活下去,单论智商的话,我觉得他其实还是蛮聪明的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

为什么聪慧绝顶的嘉靖学不会做一个好帝王?

公元1539年,大明嘉靖十八年,阴历三月十二日,湖北安陆纯德山(今湖北钟祥市松林山)。 三十三岁的驻马纯德山,沉默地望着山下那片他曾经无比熟悉,并曾笃定地以为自己会在其间生活一辈子的土地。 没有人知道他在想些什么。离开安陆十八年,这是嘉靖皇帝第一次,也是最后一次回到家乡。 在皇帝的身后,跟随着他的一班重臣。领头的五人,有开国功臣郭英之后武定侯郭勋,永乐名将朱能之后成国公朱希忠,当年亲身迎护小皇上入京的京山侯崔元,首辅大学士夏言,和礼部尚书。 若干年后,这五人当中只有两人可以得到善终:朱希忠和崔元。他们共同的特点,是贯彻始终地对于嘉靖皇帝绝对的“恭谨”。 唯恭谨者得善终。 其实严嵩也特别恭谨,但最终还是被皇上抛弃了,因为有道士告诉迷信的皇上,老天对严嵩的存在好像不怎么高兴——当然这是后话。 至于其他两位,郭勋将被囚死,夏言就更惨,直接西市问斩。有明一代处死官员无数,曾为首辅而公开问斩者,却很少。 郭勋是贪腐加骜;夏言则官声很好,史书称为能臣,他只是小有“桀骜”,比如,居然敢语带讥讽地拒绝戴上皇帝送给他的带有“修道”意味的“香叶冠”,说那不是朝臣应该戴的玩意儿。要知道,那帽子可是皇上亲手做的。 桀骜者死。即使在夏言被杀多年之后,皇上提起当年“受辱”,依然咬牙切齿。 这正体现了嘉靖皇帝在君王中非常突出的一个特点:记仇。这个特点,当年满朝文武迎接他进京的时候,可能谁都没有想到。 公元1521年,有明一朝出了名的胡闹皇帝武宗朱厚照突然驾崩,身后没有留下子嗣,远在安陆过着平静生活的朱厚熜,突然之间成了帝国的继承人。这既可以说是“伦序当立”,也可以说是当时权倾天下的首辅认真选择的结果:杨首辅对十三岁丧父却能在母亲帮助下把安陆王府管理得井井有条、饱读诗书博闻强记的朱厚熜,有着相当良好的印象。 杨首辅把小皇帝接进京城的时候,对未来当有着无尽的期许。胡闹的武宗龙驭上宾了,新皇帝聪明而端正,正可开创新的“盛世”。也许正是这过度的期许,使得的杨廷和犯下了他一生几乎是唯一的、然而却是致命的错误,从而引发了明代有名的“大礼议之争”。 这一争,竟是十八年,是杨首辅绝对不可能预料到的。 简单地说,所谓大礼议之争,大体可以分为前后两阶段。第一个阶段,争的是小皇帝要不要认已故的孝宗皇帝为父;第二个阶段,争的是小皇帝已故的亲生父亲兴献王杬,能不能在太庙祭祀中享有皇帝身份。 第一阶段,小皇帝在理,虽然他一开始是极少数派:毕竟,无论从法理还是伦理上,小皇帝都没有一定要认大伯父为父亲的必要。经过几年的斗争,他最终赢得了这一阶段斗争的胜利,也赢得了多数史家的同情。 后世多有人责备杨廷和,说他一世能臣,怎么可能犯下如此低级错误,以对小皇帝的无理要求开漫长的朝廷斗争。其实杨首辅虽然聪明绝顶,到底也还是人。他有一道感情的坎儿过不去,就是对逝去多年的孝宗皇帝的感怀与忠诚。 按照儒家的标准,孝宗皇帝朱祐樘,几乎可以说是完美的皇帝。不仅勤劳肯干到鞠躬尽瘁的地步,而且待人宽厚,十八年间从未廷杖过任何大臣,创下有明一朝再也无法打破的纪录。而孝宗唯一的儿子武宗朱厚照,却又太不成器。孝宗这样的好皇帝“绝后”,是旧臣们感情上难以接受的。让嘉靖继嗣孝宗,既可以使“明君有后”,又有着上承“遗志”的强烈象征意义。很多饱经世故的老臣未加深思便选择支持杨首辅,造成他们思维“盲点”的重要原因之一,怕也正在于此。 没有人知道杨首辅是何时意识到自己的错误的,但应该不超过两年。《明史》记载,两年间,杨首辅至少封还了皇上关于大礼问题的御批四次,并为此上疏三十余通。满朝一个盟友甚至一个熟人都没有、独居深宫的十五岁的小皇帝,明知会被杨大学士封还御批,仍一次次地提笔,面对满朝大臣数以千计的奏疏,七百多天里死活不肯松口;《明史》为此感叹杨首辅的坚持,身临其境的杨首辅,恐怕却是越来越多地恐惧于少年天子的执着。 嘉靖二年十二月,杨廷和辞职返乡。辞职的起因是一件“小事”:嘉靖皇帝要派去苏杭监督织造工作,杨廷和以“扰民”为由反对,皇上坚持说,他的太监不会扰民,杨廷和愤而辞职,皇上批准。 事后看来,派不派太监实在无足轻重。皇上实现了其诺言,他的太监老实得很。实际上,终嘉靖一朝,太监基本上都算相当老实,不老实的太监,分分钟有可能被皇上活活鞭死——比起明代多数的帝,嘉靖可算御太监极严。 而杨廷和的愤怒与失望,着眼点怕也不在太监,他在上疏中那句“陛下能独与二三邪佞共治祖宗天下哉”,看起来像是一句无的放矢的气话,道出的却正是他内心最大的绝望:两年多的实践告诉他,皇上虽然还不至于和宦官结盟,也绝对不会和他这班的老臣结盟,重现孝宗时代“君臣共治天下”的景象。这位饱读诗书、博闻强记的小皇帝,和谁也不结盟,是一匹不折不扣的成长中的独狼。 从十九岁高中进士走入官场,将近五十年的风雨历练,四朝老臣杨廷和此时一定已然明白自己选择的是怎样一个皇上,犯下的是怎样一个错误。然而,一切都已无法从头再来。 嘉靖七年,在礼议斗争中取得第一阶段完胜的嘉靖皇帝下诏严斥杨廷和,说他本当斩首,开恩免死,降为庶人。嘉靖八年,杨廷和去世,总算以还算及时的离职和足够快的死亡换得了一个善终。至于说杨首辅以“能臣”的身份得到平反追认,则要等到嘉靖的儿子穆宗隆庆年间了。 任何一件事情,不管一开始有多少人反对,只要皇上肯坚持而且坚持得够久,支持者就一定会出现。这是历史上一再证明了的真理。原因实在不难理解:皇上一旦胜利,回报支持者的能力几乎是无限的。赌一把来支持皇上,往往是值得的。 这一次,最早站出来的支持者是官场失意大半辈子的张璁、桂萼。他们赌赢了,张璁更成为杨廷和之后的第二拨廷臣领班。与此同时,皇上“独狼”一般的性格亦逐渐为大臣们广泛了解。只是了解的过程,代价之高,颇。 嘉靖三年七月二十日,因礼议之争,十八岁的皇上下令对几天前参与所谓“左顺门哭谏”的全体大约二百二十名反对派官员进行处罚,四品以上一律停俸,五品以下全体廷杖。结果一百多名官员被廷杖,十六人当场或过后伤重不治死亡。 一百多名官员被剥了裤子廷杖,即使批量处理,大约也得持续一整天。一整天内,行刑者的呼喝声,受刑者的惨叫声,紫禁城里是听得到的。 七月二十八日,听了一整天群臣惨叫居然还余怒未消的皇上下令,对挑头的七名官员执行第二次廷杖,这其中包括杨廷和的宝贝儿子、号称“第一大才子”的杨慎,结果再造成一人死亡。年轻的杨慎,靠着“身体棒吃饭香”,总算捡了一条命回家,接着便被发配西南边陲,开始了其辉煌的学术之旅。 十八岁小皇上一举创下了有明一代一次性廷杖人数与死亡人数两项纪录。九天内两次廷杖显示出的无法遏制的报复欲,更令群臣胆寒。恢复孝宗朝“气象”的梦想,此后大体上被群臣顺理成章地“遗忘”了。 这其中可能值得一提的是张璁。张璁拼上身家性命,力挺皇上实现了其在礼议之争中的第一个目标,对于其第二个目标,却未能给予同样坚定的支持,并因此而给了第三代朝臣领班、首辅夏言上位的机会。饶是如此,皇上对张璁却算是别有一份感情。张璁性格桀骜,睚眦必报,一生四起四落,旋落旋起,皇上却始终宽容有加。想来,这当是顾念其于当年的孤绝之中伸出第一只援手的温暖——虽然张璁伸手未必就没有其他的想法,而皇帝对此大概也很明了。 首辅夏言不知道是不是受了张璁这个先例的鼓励,也稍稍桀骜了一下。皇上以送他上刑场的方式,给了夏首辅一个回复:“呸!” 终嘉靖一朝,四十五年间,能得到皇上“宽容”的,仅张璁一人而已。连嘉靖晚年的名臣,得到的也不是“宽容”,老皇上只不过懒得再跟他斗罢了。 嘉靖十八年皇上立马纯德山的时候,漫长的大礼议之争刚刚落下帷幕。皇上是最后的彻底的胜利者,但他的心情肯定不是愉快的。一方面是因为不久前的母丧,他此行就是来考察将母亲葬回安陆的可行性,更重要的是,这次出行,实在没有半件事是让人愉快的。 先是计划南巡的时候,群臣不反对,等一切都安排得差不多了,九卿大臣们却如大梦方醒,纷纷上疏谏止。御宇已十八年的皇上对此太熟悉了,直接御批打脸: “……卿等既有此议,何不早言?今事已定,而乃云云。想惑于众议,非实有谏止之忠,宜思之,勿为此沽名之举。” 他可真是看透了也烦透了手下这班大臣。 不过,不沽名真拼命的大臣,这些年来岂非已经打死太多? 真正的“忠臣”,虽然并非朝廷大臣,还是有的,只是出现的方式让人好不尴尬。有个叫孙堂的军士,不知怎的居然能混进皇城,登上午门金台并在那里地坐了一夜,守门官吏数百人,竟无人知晓。到天亮时,孙堂在金台上大声呼喊,才算被守卫发现。审讯时,孙堂说:“沿途搭盖行殿,累死军民大半,因此我来拦驾。” 孙堂为他的忠诚付出了生命的代价,判绞立决。皇上却不可能因此感到高兴。 出得城来,一路上北,直隶、河南、湖广三省皆灾情严重,虽然户部预先发太仓银二十万两特为准备一路粮草,不至于过分加重沿途百姓负担,这一路上的灾情,却不可能看不到。另有南巡沿途“失于迎候”“朝见不至”的官员,几乎天天不断,罚之不绝。皇上就是再怎样迟钝,也看得出来,虽然官员们在“天威难测”之下战战兢兢,整个帝国的机器,却在不可遏制地走向懈怠与衰败,从皇城一直到偏远的安陆,莫不如此。 而他对此全然。 二月二十八日,御驾幸河南卫辉,深夜,行宫大火,如果不是指挥史陆炳拼死相救,他可能就成“卫辉烤肉”了。这当然更不会让皇帝感到愉快。 三月十九日,在祭祀过上天与父亲的显陵之后,在群臣的一片颂词声中,嘉靖皇帝宣谕安陆父弟。史书对此有一字不漏的记载,诏书不可说不“恳切”,却也多少透着些意兴萧索。 “……我二亲分封此地,积德累仁,爰生我身,承受大位,……,但只是我无大德行,我父母俱已仙去,我情甚苦,尔辈知否?我今完事回京,说与尔几句言语;尔各要为子尽孝,为父教子,长者抚幼,幼者敬老,勤生理,作好人,依我此言。” 皇帝看着熟悉已极的安陆山水,说出这番话的时候,不知会不会觉得,如果自己从来不曾离开安陆,就陪着他的母亲做他的亲王,生活也许会更美好一些? 《明史》说:“嘉靖帝自十八年葬章圣后,即不视朝。”有人考据,此说不确,实际上,此后的三年,嘉靖帝还是上过朝的,一共——六次。更有甚者,十八年八月,皇上还听信道士段朝用之言,提出令太子监国,自己专心修炼两年,只是由于太仆卿杨最拼命的反对,才算作罢。三十三岁正当年的皇帝,对于朝政的厌恶之深,由此可见一斑。 嘉靖十八年,前首辅杨廷和已于泉下安卧十年。如果死者真的能“泉下有知”,杨首辅此时一定悔意盎然。他当年看重这十五岁的孩子是极合格的一位亲王,却忘了合格到骨子里的亲王便不是合格的皇帝。 大明自亲王叔叔追杀侄子皇帝,再经成祖儿孙两代亲王与皇帝间的血腥争斗,“亲王”早已成为帝国最小心提防的怪兽。亲王们虽然可能生活优渥,却是思想和行动上都被严加监控的对象。,亲王标准,已深入人心。 最合格的亲王,应该是这样的: 一,御下极严以免惹祸,吝于以免有“邀买人心”之嫌; 二,不与任何大臣或武将结交,更绝不可能结盟; 三,只顾自己享乐没有问题,“心怀天下”,是想干什么; 四,不管国事就是“忠”,同时“孝”是一定要讲的; 五,最好喜欢做宅男,反正你哪儿也去不了; 六,诗书还是要读的。 嘉靖皇帝完美地满足所有这些条件,训练完全合格,分数接近满分。其实,某种意义上来说,他在亲王中还算是有一点点异类。史载,嘉靖小时候,他的父亲兴献王居然还和他谈论过朝臣的能力与忠奸。后来小皇上对杨廷和还保持了最后一点儿“仁慈”,不知道是不是与这种早年间的谈论所建立起来的判定标准有关。 但是这些“好亲王”行为准则中,至少前三条,对于培养一名皇帝,显然是不合适的。皇帝从小接受的,是关于“家国”、“忠奸”、“君臣”、“儒法”、“仁爱”之类的教育,“亲贤臣,远小人”之类的“为国结盟”的举动。最低程度上,表面功夫总还是要做的,不能总是一副鄙视嘴脸,更不可以毫不隐晦地记那些“谏臣”们的仇。 这些道理,聪明如嘉靖帝,想来是懂的,但三岁看老,有些东西,不是他想改变就可以改变的。在几乎不再上朝、免得再看见那些“厌物”的二十七年时间里,他将以冷冷的鄙视的目光,和赤裸裸的“顺昌逆亡”的政治手腕,统治这个庞大的帝国。 一直都有人说,明亡于嘉靖,一定意义上,此说可算恰切。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

7月6日是什么星座 十二星座最聪慧第一名

7月6日是什么星座?每年7月6日,都有很多人好奇这一天的人属于什么星座。根据星座学的分类,7月6日出生的人应该是巨蟹座。学霸的星座那么,癌症患者的特点是什么呢?癌症患者通常非常情绪化,他们非常关注自己的情绪和家庭生活。他们很容易受到他人的情绪影响,对自己的亲密关系也很敏感。此外,癌症患者在工作中也表现出了同样的情感承诺,因为他们非常重视团队合作和互助精神。就像其他星座一样,癌症患者也有自己的缺点。他们倾向于因为过度的情绪而难以控制自己,而且很容易变得情绪化和悲观。在某些情况下,癌症患者可能过于依赖他人,导致他们无法独立思考和做出决定。如果你是7月6日出生的癌症患者,你可以通过以下方式克服你的缺点:你需要学会控制你的情绪,避免过度情绪化。你应该建立一种更独立的思维方式,以便在决策中更好地发挥你的优势。无论你是哪个星座,生日都是你独特的特殊日子。你可以以愉快的态度庆祝这一天,并为未来制定积极的计划和目标。我希望你将来会更快乐和成功!

标签: