胆略过人黄得功得功早年丧父,同母亲徐氏生活在一起。

他年少时就有无比的勇气,谋略过人。

十二岁那年,母亲有一回酿好了酒,他偷偷地给喝完了。

母亲责怪他,他笑着说:“赔你很容易嘛。

”当时辽地军事很急,得功拿了一把刀混在官军中,跑到战场上就斩获了敌人两颗头颅,中奖赏后大概得了五十两白银,回家献给母亲,说:“我用这钱来弥补偷喝的酒。

”从这以后得功给经略当了亲军,积累战功做到了游击。

镇压民变崇祯九年(1636年),黄得功升为副总兵官,分管京师的卫戍部队。

崇祯十一年(1638年),黄得功率领禁军跟从总管熊文灿到舞阳去镇压农民军,鏖战在光山和固始之间,战功最显著。

八月又随从熊文灿在浙江的吴村和王家寨镇压农民军将领马光玉,获得很大胜利。

朝廷下诏加封他为太子太师,署总兵军衔。

崇祯十三年(1640年),跟从卢九德在板石畈打败农民军,农民军首领革里眼等五营兵投降了。

崇祯十四年(1641年),以总兵的身份同王宪分别护守凤阳和泗州的皇陵,得功驻军定远。

攻占桐城,挟持营将廖应登到城下诱降。

黄得功与刘良佐联合兵力在鲍家岭攻打他们,农民兵失败而逃,追到潜山,抓获了农民军将领闯世王、三鹞子王兴国,把他们杀掉了。

三鹞子是张献忠的养子,是农民军中号称最勇猛的将领。

黄得功在战斗时中箭伤了脸,反而更加努力,同贼兵转战十多天,所杀伤的人数最多。

黄得功每当要奔赴战场,就喝上几斗酒,深入敌方军营,不顾生死,不计利害,被称为黄闯子。

崇祯十五年(1642年),黄得功移守庐州。

农民军攻陷庐江、凤阳两郡县。

黄得功奉皇命在定远县镇守。

当时张献忠匪帮暗藏在英山县、太湖县之间,黄得功用五千骑兵前往镇压他们,在石牌与他们相遇。

张献忠畏惧了,不应战就逃跑。

黄得功追上了他,不到尺把远,就想活捉他,反而被他逃脱离开了。

黄得功就接管了张献忠所抢掠的一万多男女人员,命令他们各自回到家乡,把武器、辎重收归朝廷. 江北四镇崇祯十七年(1644年),黄得功又讨伐平定叛将刘超,被封为靖南伯。

同年,闯王攻破北京,上吊自尽,山海关总兵引清兵入关。

同时,福王登基为帝,开设四藩:兴平伯高杰镇守徐州、泗州,东平伯刘泽清防守淮安、扬州,广昌伯刘良佐镇守凤阳、寿州,而黄得功晋为侯爵,镇守滁州、和州。

他们的家属都在内地安置。

祸起萧墙起初,督辅担心高杰蛮横无理,难以制服,所以让黄得功驻军仪真,暗中牵制高杰的势力。

恰好登莱总兵黄蜚即将前去上任。

黄蜚与黄得功同姓,以兄弟相称,所以他给黄得功写信请为他派些兵防备意外。

黄得功率领三百名骑兵从扬州出发到高邮迎接他,高杰的副将胡茂桢飞马向高杰做了汇报。

高杰一向忌恨得功,又怀疑他要算计自己。

于是在途中埋伏了精兵阻击他们。

黄得功走到土桥正准备埋锅造饭,高杰的伏兵出其不意地打来,黄得功上马拿着铁鞭准备战斗,飞来的箭像下雨一样密集,黄得功的马跌倒在地,他骑上别人的马跑开了。

有一名勇猛的骑兵挥舞着大槊向得功冲来,黄得功大呼一声回头来战,抓住他的大槊往怀里一拉,就把他连人带马一起拉倒在地。

又杀了几十个人,然后翻身跳进废墙里边,他吼叫的声音如雷鸣电闪,追赶他的人不敢上前来了,于是他骑马飞奔,回到大部队中。

这边正在战斗时,高杰又派了兵暗中去攻打仪真,黄得功的士兵损伤得比较严重。

而与他一同前往高邮的三百骑兵都战死了。

于是黄得功向朝廷做了上诉,并表示愿意同高杰。

可法派监军万元吉前往替他们和解,得功不同意。

恰好此时得功母亲去世,史可法来吊丧,对他说:“土桥那一仗,不管聪明人还是愚蠢人都知道是高杰不对。

现在将军因为国家的缘故压住心中的火气,让高杰背着罪名,这正是将军在天下获取大名的时候啊!”黄得功脸色渐渐地温和了一些,终究还是因为自己人被杀死得太多而感到恼恨。

史可法命令高杰赔偿他的战马,又拿出一千两银子作为得功母亲办丧事的费用。

黄得功没有办法,只好听从了史可法的调解。

卫主殒身弘光元年(1645年),高杰想进兵河南,谋划收复中原。

朝廷令得功同刘良佐把守邳、徐两地。

不久,河南总兵许定国在河南睢州袁可立府第以歌姬美酒宴杀南明大将高杰。

高杰死后,黄得功回到了仪真。

高杰一家人和他的将士还留在扬州,黄得功想袭击他们。

朝廷赶忙派遣卢九德去指示他停止报复,黄得功于是移驻庐州。

四月,举兵东来,以清君侧名义造反,船行到九江就病死了,他的军队拥立了他的儿子左梦庚。

朝廷命令得功赶快到上江抵御他们,驻军荻港。

黄得功在铜陵打败了左梦庚,解除了他们的包围。

在这场战役中,黄得功身中三箭,弘光朝廷听闻捷报,加封其为太傅,并派遣太监王肇基慰劳。

后来朝廷又命令他携家迁到太平镇守,专门办理剿贼的事务,评定功绩加封他为左柱国,进爵为靖国公。

这时清军已经渡过长江,知道朱由菘逃跑了,就兵分几路袭击太平。

黄得功正收兵驻防芜湖,朱由菘偷偷地来到了他的军营。

黄得功惊讶地流着泪说:“陛下如果死死地把守南京,我们还能够尽力抵抗,干什么听信奸贼的话,匆匆忙忙来到这里?况且我正在对敌作战,怎么能够保护您的车驾?”朱由菘说:“除了你我是无可依靠了。

”黄得功流着泪说“:我愿意为陛下您效死。

”黄得功在荻港时,胳臂受伤差一点快要断了,这时他身穿粗布衣裳,用布带吊着胳臂,佩带着腰刀坐在一只小船上,指挥部下的八个总兵整装待命,前去迎敌作战。

而刘良佐这时已经投降了,带着大清军在岸上打招呼要得功投降。

黄得功愤怒地喝斥道:“你竟然会投降啊!”忽然一支箭飞来,射在他的咽喉偏左的地方。

黄得功知道一切都算完了,就扔了刀,拾起刚才拔下来的箭刺喉而死。

他的妻子听说后,也自杀了。

总兵翁之琪投江而死,中军田雄于是就带着朱由菘投降了。

死后,葬在仪真方山他母亲墓旁。

后清王朝追谥其为忠桓。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明太祖朱元璋佩服的元朝将领是哪位 还将其称为“奇男子”?

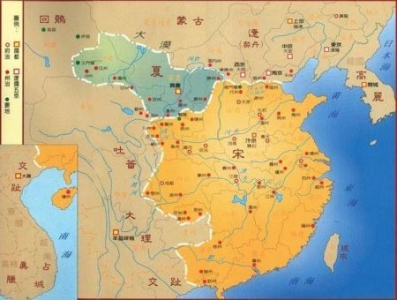

史上名将,要么顺应历史大势,击破强敌,扫除残余,建功立业,诸如、、、等;要么在处于颓势之际,力挽狂澜,保家卫国,诸如、岳武穆、;还有一种,未必代表历史大势,也不能力挽狂澜,但其个人军事才能实在太出众,能够在极为不利的情况下,在小规模范围内击败对手,取得不俗战绩,让敌我双方都佩服,例如、、和。此篇就说说元明之际的名将王保保。网络配图 很多人第一次知道王保保,可能是通过《倚天屠龙记》,在《倚天屠龙记》里,他是女主角的哥哥,分量不重。殊不知,他在元末明初的历史舞台上,是个重量级人物。 王保保这名字挺萌的,其实他在史书上留下的名字是“”,一看就知道是蒙古人的名字,王保保是他的汉名。实际上,王保保自小就生活在中原地区,饱读诗书,其父也生活在中原地区,喜欢读经史子集。以至于流传一个说法,说王保保就是汉人。 在北伐的时候,就讽刺王保保说他忘记了自己的祖宗。这个指责到底靠不靠谱?这是个严格的学术问题。不过就其族谱而言,王保保确实是蒙古人。 王保保走上历史舞台,是因为他的舅舅。他过继给舅父察罕帖木儿为子。末年,农民起义四起,王保保的舅父率军镇压农民起义,与起义军作对。王保保就跟着舅父兼养父四处征战,积累了不少军事经验。 后来,北方的义军等向察罕帖木儿伪降,请其视察军营,元顺帝下诏书要察罕帖木儿不要轻举妄动,但察罕帖木儿没有看清起义军的计谋,结果被刺死。网络配图 此后,王保保接手舅父的军队,继续与义军对抗。公元1368年,明军大举北上,的部下进军至韩店,与王保保的军队交锋,结果明军大败,“战于韩店,明师大败”。 汤和的部队和王保保的部队都是当时天下最精锐之师,最终王保保胜。当然,在元朝大势已去的情况下,王保保也无可奈何。他在沈儿峪损失几万部队后,带着妻儿到黄河边,自制了木筏子,逃之夭夭,“至黄河,得流木以渡”。而王保保的这一逃逸,却给后来的明军留下很大隐患。 1371年,徐达北征,目的就是要消灭王保保的力量。对于此番北征,尽管早就跟朱元璋预警过“扩廓未可轻也”,但明军还是有点麻痹大意。明军长途跋涉到了岭北,遭遇王保保的部队,在明军兵力占优势的情况下,居然被王保保击溃,损失惨重,“大败,死者数万人”。 此次战役对明军最大的打击是,此后,在朱元璋时期,军队再也没有能力大规模出击北方了。失利的主要原因是明军长途远袭,失去地利,同时明军带的火器虽然杀伤力大,但因为其笨重,长距离运输反而成为负担。而王保保又善于防御战和奇袭战,明军吃亏,也是很自然的事。网络配图 朱元璋很佩服王保保,有一回问文武大臣,谁是奇男子?大家说是常遇春,朱元璋却摇头说:“常遇春不过是我的部下,王保保才是奇男子,我没法让他做臣子。”不过,王保保有个妹妹,却被朱元璋封为秦王妃。 王保保在明朝也很有威名,北方人讽刺一个人爱吹牛皮,就会说:你这么厉害,怎么不去跟王保保较量一下呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

此人为明末猛将,令敌人闻风丧胆,最后不幸被人设计害死

名将辈出。初期就不说了,、、、、邓愈、、沫英等,无一不是中闯出的百战之将。就算到了明朝末期,依旧涌现了许多英勇善战的名将,如、、、等人,为世人所熟知。 今天,我们来聊一个大家不是很熟悉的明末名将。《》称其为“明季良将第一”,又称“万人敌”。我们知道,时期蜀汉名将、被称为万人敌。此人能与关羽、张飞等人相提并论,足见其骁勇威猛。 他叫曹文诏。 二 曹文诏是山西大同人。他很早就作为熊廷弼、孙承宗、袁崇焕等人部将,活跃在辽东前线,抗击后金,积功升至游击将军。 1629年冬天,率领一支奇兵,绕过山海关,从蒙古远袭攻入关内,直取北京。袁崇焕紧急从辽东赶回,救援京师,打响。曹文诏参加了这场关系到大明王朝生死存亡的激战,再次立功。 游击将军官职并不高,可由于曹文诏善于指挥作战,上级很信任他,常让他“挑重担”,率领级别高于他的将领执行军事任务。1630年,获赐尚方宝剑的左都督马世龙总理诸路勤王大军,组织抵抗后金军队。马世龙将尚方宝剑交给曹文诏,令他率领参将王承胤、张叔嘉、都司等在玉田的枯树、洪桥伏击敌人。这一场伏击战打得很漂亮,曹文诏因功升为参将。 随后,曹文诏跟随马世龙辗转作战,收复了大安城、鲇鱼关等4座城池,被朝廷加封为都督佥事。 三 明朝末年,天灾频发,再加上帝的糟糕治理,让天灾演变成一场场人祸。民不聊生,纷纷揭竿起义。其中,又以陕西高迎祥、、等农民起义军为代表。 一纸调令,便将曹文诏从辽东前线调回关内,充当灭火队员,征讨已成燎原之势的各地农民起义军。 曹文诏不负厚望。他转战山西、陕西等地,先后击败了胤、点灯子、李老柴、独行狼、杜三、杨老柴等农民起义军,基本平定了关中。根据巡抚御史范复粹给朝廷的奏章显示,这次曹文诏转战千里,经历了大小几十次战斗,斩首36600多人,在参战的将领中排名第一。曹文诏威震陕西,当地士绅赞叹:“军中有一曹,西贼闻之心胆摇!” 可是,陕西三边总督不知道出于什么心理,竟然不给曹文诏记功。巡按御史吴生生很看重曹文诏,为他打;复粹再次向朝廷报告,希望为曹文诏争得功劳。但兵部不为所动,仍然将曹文诏的功劳一再压低,使得他没有享受到论功行赏的待遇。 四 由于曹文诏在陕西多次打败农民军,农民军只好流向山西,在山西。御史张宸极给朝廷打报告,点名请求崇祯帝派遣曹文诏到山西来:“贼自秦中来。秦将曹文诏威名宿著,士民为之谣曰‘军中有一曹,西贼闻之心胆摇’。且尝立功晋中,而秦贼灭且尽。宜敕令入晋协剿。” 在御史张宸极的提议下,崇祯帝命令曹文诏进入山西征讨农民军,同时,山西、陕西的各位明朝将领都受曹文诏统一指挥调度。 在山西,曹文诏一次一次打败农民起义军,陆续平定了山西五台、盂县、定襄、寿阳、太原等地。曹文诏大军所到之处,农民军闻风而逃。他们为避开曹文诏的主力,大部分都流向黄河以北。 不过,曹文诏虽然在行军作战上很有一套,但他在官场上混得实在不如意,处处遭到制约。按照崇祯帝的命令,曹文诏军队的粮草由当地官府提供,“多积糗粮以犒”。可当曹文诏在山西徐沟、盂县、定襄等地征讨农民军时,当地官府居然不向他们提供粮草,还用大炮攻打他们的士兵。崇祯帝闻讯大怒,交与御史察问,结果杳无音信。 曹文诏驻守山西洪洞时,与当地休闲在家的御史刘令誉发生矛盾。后来,刘令誉按察河南,又与曹文诏在言语中发生冲突。刘令誉,将别人打的败仗栽赃到曹文诏身上。兵部没有认真调查,认为曹文诏打了几次胜仗,就骄傲自满起来,“怙胜而骑”,便将他调往山西大同。 五 1635年,闯王高迎祥、八大王张献忠率部20万,攻打凤翔。 陕西三边总督洪承畴身边只有6000人马,根本就没办法与农民起义军抗衡,向朝廷紧急求援,却没有任何回音。洪承畴所部与农民起义军一经接触,即被打败,损兵折将。曹文诏闻讯,抛弃他与洪承畴之间的个人恩怨,主动请战。 洪承畴很高兴,“非将军不能灭此贼。顾吾兵已分,无可策应者。将军行,吾将由泾阳趋淳化为后劲。”他安排曹文诏作为前锋部队,前往作战,自己则作为后援。 于是,曹文诏率领3000精兵就出发了。在镇宁的湫头镇,曹文诏与农民军打了一场遭遇战,小胜一场。或许是被胜利冲昏了头脑,曹文诏不顾兵力太少,猛追农民军30里——就这样,掉进了农民军早就准备好的包围圈。数万农民军骑兵将曹文诏3000士兵重重包围,一时箭如雨下。 打是打不过的,曹文诏准备撤退。就在这时候,一个小兵被抓住后看见了曹文诏,情不自禁地喊了四个字:“将军救我!”农民军中的一名明朝叛军立即认出了曹文诏,指给农民军看:“此曹总兵也。” 农民军见包围了赫赫有名的曹文诏,大喜,将包围圈包得更紧了。曹文诏勇猛突围,杀了几十名农民军士兵,拼杀了几里路,然而回天乏力,他在耗尽体力后,拔刀自杀。 曹文诏死后,崇祯帝追赠为太子太保、左都督。多年以后,张廷玉在编撰《明史》时,赞其为“明季良将第一”,又称曹文诏“秉骁猛之资,所向摧败,皆所称万人敌也”。这样的评价,还是相当高的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: