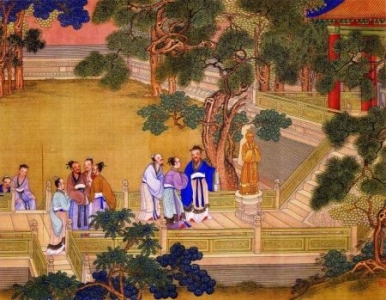

战国时期,诸侯皆有争霸之心,都养兵买马,意图问鼎天下,而乱世之中,最易脱颖而出的是四处征战的将领。

战国时将领虽然不少,但被人熟知的却不多,绝对算得上其中一个,他与、、并称,是公认的四大名将之一。

时曾追封古代名将,共六十四人,名将上榜者仅六人,廉颇赫然在其列,后来又设七十二名将,廉颇也有一席之地。

可见廉颇此人,自古以来都是被认可的!不过说来可惜,廉颇英雄盖世,晚年却受尽屈辱,被人捏造一餐之间三次如厕,脸面全无。

廉颇为何沦落到如此地步?君主昏庸,小人作祟这是广为人知的,继位后,多疑又昏庸,过度宠爱佞臣郭开,以致小人当道,祸乱朝纲。

但另一方面,可怜之人亦有可憎之处,廉颇在一些选择上缺乏深思熟虑,因此他本人对自己的悲剧还是应当承担主要责任。

廉颇曾做过三件事,一步错,步步错,最终将自己逼上了孤立无援的境地,而他的悲剧,至今都值得世人共同检讨。

其一,与小人针锋相对,嘴上不把门,白白得罪人。

曾说“君子坦荡荡,小人长戚戚”,古人多用此言来激励自己坦荡,却忘了用这句话来警告自己提防小人。

廉颇此人,心直口快,虽然战功无数,但难免因为口舌之快而招人记恨,昔日,他曾嘲讽靠口舌而身居高位,幸亏蔺相如为人大方,这才成就将相和的佳话,由此可见,廉颇此人虽然勇于认错,但未免太喜,在朝堂之上难免吃亏。

郭开虽是朝中重臣,但人品和蔺相如截然相反,他最擅长拍马溜须,这样的人自然为廉颇所不齿,在一次宴会上,廉颇曾当面斥责他,虽然当时郭开并未与廉颇冲突,但却就此怀恨在心,可以说,以后郭开对廉颇的报复很大程度上都与廉颇这顿训斥有关。

廉颇在前线攻打时,郭开就对赵王诬陷廉颇有,劝赵王收回兵权,由于郭开从小是赵王陪读,赵王对他,就决心收回兵权,廉颇不服,抗命逃往魏国,在魏国也郁郁寡欢。

后来面临危机,赵王想重新用廉颇,廉颇虽然以饭量巨大暗示使臣自己仍然可用,奈何郭开早已买通使臣,捏造廉颇一饭三遗矢的谎言,让廉颇最后的希望破灭。

小人虽然招正直之士厌恶,但身处朝堂,理应慎之又慎,虽然不同流合污,但不可太过较真,要知道的道理,如此才能立身久远,否则英雄难敌小人,身正难敌谣言。

其二, 头脑发热,嫉恶如仇,不受委屈,缺乏远虑,毁于近忧。

廉颇为逞口舌之快得罪小人已是让自己身处险境,后来赵王听信谣言,派乐乘去取代廉颇时,廉颇行事又是让自己错上加错,他不仅没有听命,反而因为发怒而攻打乐乘,这样就坐实了他叛国的谣言。

廉颇此人,从时期就崭露头角,屡立战功,到赵孝文王时,更是中坚砥柱,曾以少胜多大破,至此到赵悼襄王时,廉颇已经是了,当时只是受了点谣言,赵国是不可能处死他的,顶多只是暂时夺他兵权,毕竟当时赵国没有可与廉颇并肩的大将。

廉颇根本受不了这些委屈,冲冠一怒惹了大祸。

廉颇攻打乐乘后,性质已然改变,叛国罪证坐实,反而让陷害他的小人得利,他也深知这点,因此不得不逃到魏国。

廉颇的一时冲动实在是让自己错上再错,以至于晚年凄惨。

所谓人无远虑必有近忧,人之处事,岂可? 其三,。

或者说,对于一个臣子而言,心念故国自然值得肯定,但对于一个已经投靠他国的臣子而言,这就未必是件好事了。

廉颇虽然身在魏国,却一直对赵国念念不忘,虽然赵王颇有忘恩负义之嫌,廉颇却一直念着重返故国,否则也不会在赵王派使者来试探时如此表现自我。

魏王深知廉颇始终心系赵国,也不敢重用和信任他。

因此廉颇一直难以驰骋沙场,后来知道廉颇的遭遇后,想要任用廉颇为楚将,但廉颇上任后,一直“思用赵人”,因而未建功勋。

廉颇重情重义,赵国却背信弃义,也就注定廉颇的身在曹营心在汉是场单相思,对于一代名将,因思旧国不被重用,以致郁郁而终,也算是场悲剧了。

个人的价值与集体的价值统一而对立,廉颇身为古人,想不明白在情理之中,但是今人需要引以为戒,谨慎取舍。

廉颇死后不久,赵国被灭。

廉颇之悲剧固然是自身的悲剧,但贤臣流落在外,小人如日中天,从某种程度上来说,这也是赵国的悲剧,是一个国家将亡的象征。

随机文章盘点中国十大天坑,夺得多项天坑世界之最(最深/最大/最多)二战苏联主力战斗机浅析,共15000多架速度碾压德军战机基本企业管理中的十大定律,比尔盖茨马云等人坚信的理念蒙娜丽莎的背后骷髅头,纪念丽莎·盖拉尔迪尼逝去的儿子恶魔果实觉醒是什么,觉醒后爆锤草帽海贼团简直无敌迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

大汉贤臣萧望之为什么被逼饮鸩自杀?他是如何被逼死的

,之所以名闻后世,是因为他在位期间出了个“昭君出塞”的故事。刘奭生于元平元年(公元前74年),是的长子,西汉第十一位,她母亲是恭哀皇后。刘奭出生后数月,其父刘询即位。是为汉宣帝。两年后,许平君被妻子毒死。地节三年(公元前67年)四月,八岁的刘奭被立为太子。黄龙元年(公元前49年)十月,汉宣帝驾崩,刘奭即位,是为汉元帝。 汉元帝多材艺,善史书,通音律,少好儒术,为人柔懦。在位期间,因为宠信宦官,导致皇权式微,朝政混乱不堪,大汉王朝由此走向衰落。 史书上说,汉元帝刘奭“柔仁好儒”,当他还是皇太子时,眼看着父皇重用法家人物,动不动就用刑罚惩治下属,大臣杨恽、盖宽饶等仅仅因为“刺讥辞语”就被杀害,很不以为然。一天,乘着陪父亲用餐时,委婉地说:“陛下使用刑罚略有点过分了,应该多多重用儒生。”汉宣帝顿时变了脸色,厉声说:“自有汉朝的制度,本来就是‘王道’、‘霸道’兼而用之,怎能像周代那样单纯地使用所谓的‘德政’呢?更何况那班俗儒不能洞察世事变化,最喜好厚古薄今,连‘名’与‘实’之间的区别都分不清,怎能交给他们以治理国家的重任!”说完了这番话,汉宣帝又长叹一声道:“乱我家者,太子也!”只是鉴于对已故许皇后的感恩与报答,他最终没有更换太子,这是刘奭的一大幸运。 汉元帝继位后的第二年(公元前48年),改年号为“初元”。汉元帝在位期间,因为有宣帝朝的基础,汉朝仍然强盛,但此时也成为衰落的起点。豪强地主兼并之风盛行,中央集权逐渐削弱,社会危机日益加深。 汉宣帝临终前,已为汉元帝安排“三驾马车”辅政,由乐陵侯史高领衔,太子太傅萧望之、少傅周堪为副。 汉元帝的信任与支持,让萧望之等儒臣看到改弦更张,推行仁政的希望,但这只是。元帝对两位师傅特别信任,儒臣的影响力与日俱增,致使被冷落的史高心理失衡,与萧望之产生嫌隙,权力斗争的阴影随即笼罩着朝廷。 史高与宦官里外呼应,反对萧望之的改革主张。萧望之忧虑外戚放纵、宦官擅权,于是,向汉元帝建议:中书是国家政事之本,应由贤明公正之士掌管,武帝优游饮宴于后庭,任用宦官掌管中书,不合乎国家旧制,且违反“古不近刑人之义”,必须予以纠正。元帝初即位,由于性情柔弱,缺乏主见,不敢做出调整,议论久而不决。萧望之提出此动议,却招致宦官中书令弘恭、仆射等人嫉恨,于是他们与史、许两姓外戚联手,共同对付萧望之,只用两个回合,就将萧望之逼死。 萧望之饮鸩自杀,元帝非常震惊,为之,责怪弘恭、石显等人害死自己的师傅。但他却没有惩治逼死师傅的幕后推手,只是口头责问弘恭、石显等人,使其“免冠谢罪”而已,事后,对他们宠信如故。从萧望之死,便能看出汉元帝政治上短视与低能,空怀匡正理想,而缺乏战略眼光与政治谋略。毫无疑问,汉元帝若要推行新政有所作为,必须将儒臣作为主要依靠力量。而汉元帝放纵宦官,逼死萧望之,放逐其他儒臣,无异于自废武功,自断臂膀。 外戚、儒臣、宦官三种势力角逐,宦官成为大赢家。萧望之死后不久,中书令弘恭也病死,石显继任中书令。此后,中枢权力急剧失衡,向石显一方倾斜。出于对石显的信任及汉元帝自身健康原因,元帝将朝政全部委托他处理,,都由他汇报决断。由是石显威权日盛,贵幸倾朝,公卿以下无不畏惧他。石显俨然,“”。汉元帝虽为天子,但权柄却握在石显手中,一切听任石显说了算。 汉元帝特别宠信宦官,主要基于一种天真的想法,认为宦官没有家室,不会缔结“外党”。但这是一种错觉,石显之流其实颇擅长“结党”,他不仅与宫廷结为“内党”;而且,勾结史丹、等外戚并拉拢见风使舵的、、五鹿充宗等儒臣,结为“外党”;内外呼应,兴风作浪,党同伐异。易学大师京房曾提醒汉元帝,不要宠信佞臣,元帝却执迷不悟,依然听任石显专权;京房触怒石显,很快被逐出朝廷,随后,又因“非谤政治”而被处死。 石显擅权期间,纲纪紊乱,吏治腐败。在后宫,因为不愿出钱行贿,画师便将她丑化,不得不出塞远嫁匈奴。昭君出塞让汉元帝惊悟国政混乱,然而,对于宦官危害国家,他始终未能悟察。司马光评述:“甚矣,孝元之为君,易欺而难悟也。”说白了,就是汉元帝太好糊弄,居然让石显玩弄于股掌之间。宦官石显的专权,实际上正是汉元帝纵容的结果。在帝制时代,大权旁落乃为君之大忌,尤其是想要有所作为的君主,必须善用最高权力施展抱负。 竟宁元年(公元前33年)五月,汉元帝在长安未央宫去世,终年四十二岁。葬于渭陵(今陕西咸阳东北)。死后庙号高宗,孝元皇帝。太子登基,是为。 司马光这样评论汉元帝:“甚矣孝元之为君,易欺而难寤也!夫恭、显之谮诉望之,其邪说诡计,诚有所不能辨也。至于始疑望之不肯就狱,恭、显以为必无忧。已而果自杀,则恭、显之欺亦明矣。在中智之君,孰不感动奋发以厎邪臣之罚!孝元则不然。虽涕泣不食以伤望之,而终不能诛恭、显,才得其免冠谢而已。如此,则奸臣安所惩乎!是使恭、显得肆其邪心而无复忌惮者也。” 随机文章汉朝哪位皇后被奸人所害打入冷宫?明朝[永乐大钟]的由来?西班牙斗牛比赛视频曝光,28岁小伙被牛刺穿胸部死亡阿帕奇战斗机杀伤力惊人,海湾战争中摧毁500辆坦克马斯克的超级高铁时速,从纽约到华盛顿特区仅需要29分钟迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

为什么战国七雄打了数百年都不缺粮食?

众所周知,在我国5000多年的历史中,每到王朝更迭,华夏大地上就发生动乱,爆发非常多的战争,从而诞生出许多的乱世。像历史上有名的乱世,就有时期、时期、五胡十六国时期等等。 而在我们最熟悉的三国时期,诸葛亮无疑是一个非常耀眼的人物,不论兵法谋略,还是治国方式上,都有着非常高的建树。但是,在诸葛亮掌管蜀国的时候,却有一个非常严重的问题,那就是蜀国非常得缺粮。 按道理来说,诸葛亮这样一位极富才华的人,蜀国在他的治理之下,应该不会有这样的问题才对。而且,在之前的春秋战国时期,也是非常有名的乱世,而且当时的之间,打了数百年的战争,也没有出现过缺少粮食的情况。那么为什么诸葛亮老是在粮草补给上出问题呢?其实原因很简单。 首先,在三国时期,蜀国还是一个相对比较弱小的存在,而为了快速提升蜀国的军事能力,蜀国就采取了一个“全民皆兵”的政策。在当时的蜀国,一切事情,都要以军事为优先,几乎所有有能力的人,都要加入到军队之中。而且,当时的天下大势是非常紧张的,大战也是频频发生。在加上之前的,导致当时的人口数量,急剧减少,所以在战争的消亡之下,有能力进行耕种的劳动力,也减少了很多。 此外,在三国时期,士兵其实已经成为了一种专门的职业了,因为这些士兵的武力和军事素质都非常强,训练有素,十分得团结。而在这种军事力量强大的背后,所要耗费的粮食和银两也是非常多的,特别是那些特殊的兵种,更是需要花费大量的钱财去武装他们。 而且,为了保护他们,平常即使是没有战事的时候,除了日常的训练之外,他们什么都不做。这样一来,进行耕种的人就少了,粮食也就随之减少了。这也是为什么,诸葛亮在很多次北伐的时候,都无法进行持久战,在粮食将要耗尽之后,就只能退兵。 那么,春秋战国时期为什么不会缺粮呢?其原因就是,在战国时期,士兵并不是一种专门的职业,而是类似我们如今“服兵役”。几乎每一个符合条件的人,到了一定的年纪,就要进入军队之中,进行服兵役。而在兵役结束之后,他们就会回到家中,进行务农,不过在国家一旦开始战争之后,他们也要时刻做好上阵杀敌的准备。 因此,在战国时期的这种制度,他一方面解决了国家需要兵力的问题,一方面又使得国内的土地不会被荒废。所以,这些士兵在没有战事的时候,就会成为农民,而在战争爆发了之后,接受过训练的他们,也会发下锄头,奔赴战场,这样一来,自然是不会缺少粮食了。像的所颁布的屯兵制度,也和这个很类似,并且曾经屯兵30万的朱元璋,实现了军队自给自足。 而且,从缺粮这个事情来看,我们也可以得知蜀国灭亡的一个重要原因。那就是蜀国的劳动力,都参与到了战争之中,失去了农耕活动,也就失去了很大一部分经济来源,所以,蜀国就这样被拖垮了。而一个国家想要长久得发展,是需要进行多方面发展得,不能之注重于一个方面,这样反而是得不偿失。而从这个事例之中,我们也应该从中吸取教训,在国家的建设之中,应该进行全方面的和谐发展才行。 随机文章隋恭帝杨侑简介,被逼退位死因不明的傀儡皇帝新疆不明飞行物现5000米高空,60%可能是航天发射所致外星人为美国工作,奥巴马承认外星人存在/外星人就在人类身边龙卷风是怎么形成的,大气的不稳定性产生强烈的上升气流揭秘梦游是什么原因造成的,疾病VS失眠谁才是梦游的真凶迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

标签: