《弹歌》选自《吴越春秋》是上古歌谣,是一首二言诗,全诗仅有8字,却反映了原始社会狩猎生活。下面趣古代小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

01

诗歌是大唐文化中,最明亮的那颗明珠。以中国几千年的古代维度观之,唐诗又是华夏诗歌艺术的一座巅峰,恰如陈子昂所言,“前不见古人,后不见来者”。

但诗歌兴于斯,却非生于斯。

战国末期诗人屈原,帆叶网,首创“楚辞”这一文体,他所创作的《九章》中有一篇名为《橘颂》,被南宋词人刘辰翁誉为“咏物诗之祖”。

“橘生于南则为橘,橘生于北则为枳”,善言辞的晏子,把这句话用于诡辩。同样是橘子,在多愁善感的屈原眼中,却被赋予“受命不迁”、“苏世独立”的高贵品质。

东汉文学家王逸,注解《楚辞》云:“橘受天命,生于江南,不可移徙,种于北地,则化为枳也。屈原自比志节如橘,亦不可迁徙。”

虽然是咏物诗之祖,但屈原所写的诗歌,显然不是中国最早的古诗。

孔子整理诗歌305首,编订成册,这便是《诗经》,此书也是中国第一本诗歌总集。

孔子生长于春秋末期,《诗经》也成书于此时。《中国通史》中以秦始皇嬴政为界,把他之前的古代时期,统称作“上古”;而嬴政之后,被称为“中古”。若以此为据,《诗经》就是一部上古时期的作品。

文学史上,通常把产生于《诗经》之前的民歌,统称为上古歌谣。《毛传》中有言:“曲合乐曰歌,徒歌曰谣”。也就是说,配以音乐的,在上古谓之曰“歌”;反之便是“谣”。

文学起源于诗,诗起源于歌谣。梁代学者沈约同时说道:“歌咏所兴,宜自民始也”。

沈约的话大体是对的,《诗经》的作者,其实就是芸芸众生。而此书诞生之前,早就有无数的歌谣曲目,在人民之间传唱。

《击壤歌》一度被认为是中国古诗的源头,有人认为此诗作于先秦时代,还有的学者说此诗作者乃是壤父,相传是尧舜时代的老人。

创作时间的模糊性,不影响此诗的流行程度。诗歌用词质朴,短短23个字,却深深印刻进每个中国人的记忆里。《击壤歌》诗曰:

日出而作,日入而息。

凿井而饮,耕田而食。

帝力于我何有哉!

《史记·秦始皇嬴政本纪》中,嬴政曾经说过:“朕闻太古有号毋谥,中古有号,死而以行为谥。”原本上古之前,还有一个时期叫“太古”。

早在《击壤歌》之前,史前的中国,还真就诞生过一首“太古之作”。那首诗作被后人命名曰《弹歌》,全诗仅有8字,言语可谓简略至极致:

断竹,续竹。

飞土,逐宍。

02

《弹歌》是一首二言诗——这是中国历史诗歌最早的样式,与之作对照,《诗经》虽为最早的诗歌总集,句式多以四言为主,二言也只是零星的存在。

此诗言简却不意赅,虽然只有区区八个字,却迷惑了后人几千年。

说来可笑,追溯到上古乃至太古,严肃的古代,竟然来源于虚构的神话;而本该徜徉恣肆的歌谣,却出自最脚踏实地的生活本身。

譬如,《史记》开篇即说,黄帝轩辕“生而神灵,弱而能言”。倒不是说司马迁著史不严谨,他为写作这段古代,西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮。司马迁遍览史料,方才得出结论:神话竟是对所有起源,最合理的解释。

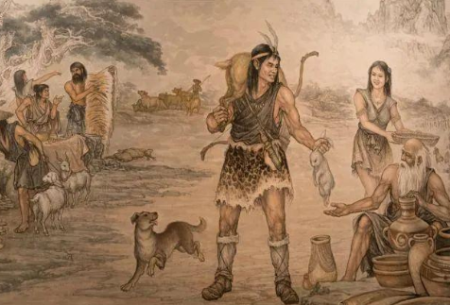

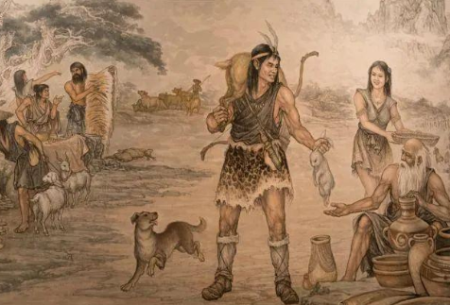

最原始的歌谣,是上古先民讲述生活,最直接有效的方式。他们以口代笔,以歌为书,描述劳动、祭祀、婚恋与战争之事。

大概基于以上考虑,权威性的词典与史料,想当然地把《弹歌》解释为一首“狩猎歌谣”。

诗歌乃至语言,由劳动中起源,鲁迅即是此观点的坚定支持者,他在《且介亭杂志》中说道,历史先民“原是连话也不会说的,为了共同劳作,必须发表意见,才渐渐练出复杂的声音来”。

郭沫若同样认同此观点,他以为,《弹歌》以寥寥八字,即把历史用弓弹打野兽的情景讲述得绘声绘色,它像一幅优美的图画。

鸿儒若然发表结论,后来者便作盲从状,于是此二言之诗,便有如下解释:

砍伐野竹,连接野竹;

打出泥弹,追捕猎物。

诗作不拖泥带水,恰如行猎之时,干净利落,手到擒来。

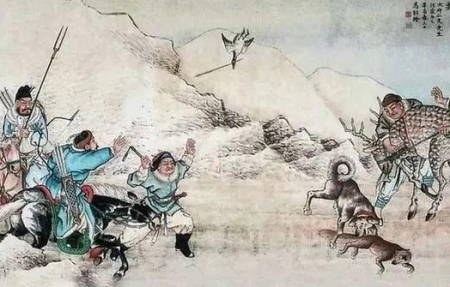

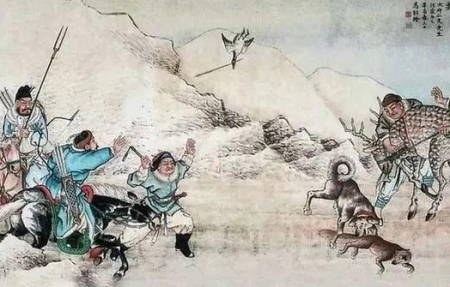

唐朝诗人王维,也有一首《观猎》,此诗比之于《弹歌》,雍容且复杂得多。诗作上的差异,就好比盛世大唐,与茹毛饮血的原始社会相比,不啻天渊。

风劲角弓鸣,将军猎渭城。

草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。

忽过新丰市,还归细柳营。

回看射雕处,千里暮云平。

03

诗歌的趣味,在于孜孜不倦的考据琢磨,纵使考据得出的结论南辕北辙,也在所不辞。

权威资料认定,《弹歌》是一首描述打猎之事的欢歌笑语;有的学者却认定,它本来是一首悲歌。

这首诗歌描述的是,父母双亲过世,后辈儿孙为之守孝,是所谓“古孝子之歌”。

《弹歌》之词,最早见诸于,东汉学者赵晔所著《吴越春秋》。

越王勾践攻击吴国之前,大夫范蠡为其谋划,先向越王举荐善剑者越女,复进善射者陈音。

《越女剑》的故事,经由金庸先生重新解构,早已耳熟能详。陈音的典故,知之者却并不多。

陈音是楚国人,是当世最出名的射手,勾践于是先请教他,询问以弓弹射箭之理。而陈音在阐述“弹”之起源时,随即引用了《弹歌》之诗。

陈音说的很明白,历史孝子不忍父母尸体弃于荒野,于是持弓守尸,以绝鸟兽之害。

《吴越春秋》虽然类似演绎类小说,情节或有商榷,道理基本不差。

陈音说道,在很久之前,“死则裹以白茅,投于中野”,这的确就是先民最古老的丧葬传统。一直到南北朝时期,此种风俗仍旧大行其道,有古诗为证:

生时游国都,死没弃中野。

朝发高堂上,暮宿黄泉下。

但凡多查阅几本古书,就能知道,《弹歌》本来是孝歌。而将之认定为劳动的行为,多少带了些自以为是的傲慢。

如陈音所言,穹生于弓 弓生于弹。当作人类远程武器第一个版本,“弹”的杀伤力定然十分有限,此时的人类自保尚且不足,哪里有闲情“逐肉”?

早在先秦时代,韩非子就说过:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”现代人太抬举老祖宗,也低估了野兽的杀伤力,殊不知上古的人们,渴饮雾露,饥餐野果,有幸捡到野兽的尸体,才算是开荤。

“逐肉”也经不起推敲。根据他们考证,诗作最终两字应该写作“逐害”,《四库全书》便是作如是收录。

虽是更深入人心的版本,但“断竹,续竹;飞土,逐宍”八个字中,本来包含了一个错误。错误的产生,同样是因为后世之人的自以为是,搬起石头砸自己的脚。

诗歌的最终一字,大家想必也觉得略显生僻,本来学者又何尝不是有此感受。“宍”字是一个古体字,颜元孙注解曰:“宍,俗肉字。”宍和肉字,在古诗中发音皆是“ru”,与前面几句正好押韵。

问题也便出在这里。

你我皆知,譬如唐诗皆讲究押韵,不押韵的字眼,要以近义之字置换,这也造就了贾岛“推敲”的美丽烦恼。相比之下,最远古的诗歌,则没有此等桎梏,完全不需要押韵。

有好事者,想用押韵的“肉”字,置换掉不押韵的“害”字,为了隐藏破绽,又用一“宍”字,冒充成古体字,以达到混淆是非的目的。

殊不知,远古之人也绝少使用该字。后世妄人千算万算,却没有想到这一节,最终一错再错,终于露出了马脚。

04

好戏也才刚刚开始。

与前面两类学者的大悲大喜不同,第三类学者颇为淡定,他们热爱文艺,钟情于音乐。

于是,“文艺青年”学者淡定地说道:“你们都错了,此诗不悲不喜,描述的是管乐齐鸣的声乐场面。”

根据《周礼》记载,金、石、土、革、木等八种材料,组成了天下诸多乐器,号曰“八音”。《尚书》中亦载以明文:“八音克谐,无相夺伦,神人以和”。

热爱音乐是人类的先天本能,《弹歌》中即包括了“八音”的其中之三:“断竹”曰笛,“续竹”为笙,“飞土”即埙;而“逐肉”代指人之口鼻,有歌唱之意。

简单的八个字,描述出一副纷繁的景致,管弦奏以明快之音,古埙吹出荒古浑朴,歌唱的声音嘹亮而悠远。美丽的声音,就像这简单的八个字,传唱千万年。

诗歌和音乐总是天生的朋友,而《弹歌》最有资格为此作证。

所谓公说公有理,婆说婆有理,关于《弹歌》的争论似乎还要继续下去。本来这也是博学之人的厉害之处,学者的意见甚至完全相左,但在外行看来,他们各自的论据又都极有道理。

人类自打会说话以来,便无师自通地学会使用隐语,所以似乎还是老祖宗更厉害些,区区八个字,满纸却只有一个大大的“谜”字。

中华上古杰出首领的代表:三皇五帝

何谓: “皇”的原义是“大”和“美”,不作名词用。战国末,因上帝的“帝”字被作为人主的称呼,遂用“皇”字来称上帝,如《楚辞》中的西皇、东皇、上皇等。时又有天皇、地皇、泰皇之名,称为“三皇”。在《周礼》、《春秋》与《庄子》中也始有指人主的“三皇五帝”,《》并对皇、帝、王、霸四者的不同意义作了解释,但都未实定其人名。 三皇五帝是中国在以前出现在传说中的“帝王”。现在看来,他们都是部落首领,由于实力强大而成为部落联盟的领导者。为表示其地位之崇高无比,曾采用三皇之“皇”、五帝之“帝”构成“”的称号。但是不同史家对“三皇五帝”都有不同的定义。三皇有五说,五帝也有五说。具体三皇是谁,五帝是谁,存在多种说法。基本上,无论是按照史书的记载,还是神话传说,都认为三皇所处的年代早于五帝的年代。大致上,三皇时代距今久远,或在四五千年至七八千年以前乃至更为久远,时间跨度亦可能很大;而五帝时代则距夏朝不远,在4000多年前。 三皇:三皇是、、、燧人、神农。循环轮回:太古、黄古、远古 三皇五帝世系表 黄帝(一)——玄嚣、昌意 玄嚣——蟜极——高辛(帝喾)(三)——放勋(尧)(四) 昌意——高阳(颛顼)(二)——穷蝉——敬康——句望——桥牛——瞽叟——重华(舜)(五) 以上(一)(二)......均为五帝先后排序,不加括号的是名字,括号内是后人的称呼,内容摘自《》。均为黄帝后代。 三皇 ①燧人、伏羲、神农(《尚书大传》); ②伏羲、女娲、神农(《风俗通义》); ③伏羲、祝融、神农(同上); ④伏羲、神农、共工(同上); ⑤伏羲、神农、黄帝(《古微书》)。 最后一种说法由于《古微书》的影响力而得到推广,伏羲、神农、黄帝成为中国最古的三位帝王。此外,的纬书中称三皇为天皇、地皇、人皇,是三位天神。后来在道教中又将三皇分初、中、后三组:初三皇具人形;中三皇则人面蛇身或龙身;后三皇中的后天皇人首蛇身,即伏羲,后地皇人首蛇身,即女娲,后人皇牛首人身,即神农。 五帝 (1)黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(《大戴礼记》); (2)庖牺、神农、黄帝、尧、舜(《战国策》); (3)太昊、、黄帝、、颛顼(《吕氏春秋》); (4)黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧(《外纪》)。 (5)少昊、颛顼、帝喾、尧、舜(伪《尚书序》);以其经书地位之尊,以后史籍皆承用此说。于是这一三皇五帝说被奉为古代的信史; (6)黄帝(轩辕)、青帝(灵威仰)、赤帝(赤熛怒)、白帝(白招拒)、黑帝(汁先纪)(《周礼·天官》) 象征 大抵三皇说所指诸人,是中国祖先处于史前各个不同文化阶段的象征。有巢、燧人、庖牺(伏羲)分别代表蒙昧时期的低级、中级、高级三个阶段;神农代表野蛮时代的低级阶段;女娲则是更早的创世纪式的神人,在神话中又和伏羲结合创造人类。五帝说所指诸人,主要是父系家长制的部落联盟盛期及其解体时或原始社会末期实行军事民主制时期的一些部落酋长或军事首长人物。 大部分的意见是燧人氏、伏羲氏、神称为“三皇”,黄帝、颛顼、帝喾、尧帝、舜帝称为“五帝”,这些说法起源于。 不同说法 《史记·秦始皇本纪》说,天皇、地皇、泰皇为三皇,且认为泰皇最贵。那么,泰皇是谁?《太平御览》卷七十八引《春秋纬》提出天皇、地皇、人皇为三皇的另一种看法,似乎泰皇即人皇。《尚书大传》和《白虎通义》等,则又主张三皇应为燧人、伏羲、神农,而《运斗枢》、《元命苞》等纬书,除了认同伏羲、神农外,补上了创造人类的女娲。此外,《帝王世纪》以伏羲、神农、黄帝为三皇,《通鉴外纪》又以伏羲、神农、共工为三皇。由此看来,伏羲、神农占了三皇之两席,诸说基本一致,而第三位究竟是谁,分歧较大。 至于五位古帝,说法也各异。《世本》、《大戴记》、《史记·五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝;而《礼记·月令》以太皞(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少皞、颛顼为五帝;《尚书序》、《帝王世纪》则视少吴(皞)、颛顼、高辛(帝喾〕、唐尧、虞舜为五帝。此外,又有把五方天神合称为五帝的神话。王逸注《楚辞·惜诵》中的“五帝”为五方神,即东方太皞、南方炎帝、西方少昊、北方颛顼、中央黄帝;而唐贾公彦疏《周礼·天官》“祀五帝”,为东方青帝灵威仰、南方赤帝赤熛怒、中央黄帝含枢纽、西方白帝白招拒、北方黑帝汁先纪。 分歧原因 其实,三皇五帝传说的分歧,是我国多民族发展的产物,它曲折地反映了民族融合的进步趋势。早在进入文明时代之前,在祖国辽阔的土地上,就形成了华夏族、以及当时被华夏族称之为蛮、夷、戎、狄等许多兄弟民族。说华夏族为黄、炎之后,这实际上反映了华夏族是由以黄帝、炎帝为代表的两个有血缘亲属关系的氏族经过长期发展而成的。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上古三大奇书分别是哪三大?都有着什么作用

三大奇书是指《》、《周易》与《内经》。《山海经》为述图之书,《周易》又称《易经》是 秦汉后直至今无人可以真正通晓的上古典籍,《黄帝内经》又是早期中国医学的理论。 一、《山海经》 《山海经》是中国志怪古籍, 大约是从战国中后期到汉代初中叶,楚国和巴蜀地方的人所作,现代中国学者一般认为《山海经》成书非一时,作者亦非一人,是一部上古时期荒诞不经的奇书,也有人认为是古代山水物志。经西汉 、刘歆父子编校时,才合编在一起。宋人胡应麟认为该书是“战国好奇之士取《穆王传》,杂录《庄》、《列》、《》、《周书》、《晋乘》以成者”。 《山海经》全书记载了约40个邦国 ,550座山,300条水道,100多位历史人物,400多个神怪畏兽,该书总体按照地区不按时间把这些事物一一记录。所记事物大部分由南开始(《大荒经》由东开始,故有学者认为是南、西、北、东的方位顺序与远古上南下北同,故《大荒经》由东开始,则可能是后人的改动调整),然后向西,再向北,最后到达大陆(九州)中部。九州四围被东海、西海、南海、北海所包围。 《山海经》全书现存18篇,其余篇章内容早佚。原共22篇约32650字。共藏山经5篇、海外经4篇、海内经5篇、大荒经4篇。《汉书·艺文志》作13篇,未把晚出的大荒经和海内经计算在内。山海经内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括逐日、补天、、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。 《山海经》也记载了中国古代神话、地理、植物、动物、矿物、物产、巫术、宗教、医药、民俗、民族等,反映的文化现象、包罗万汇。除了保存着丰富的神话资料之外,还涉及到多种学术领域,例如:哲学、美学、宗教、历史、地理、天文、气象、医药、动物、植物、矿物、民俗学、民族学、地质学、海洋学、心理学、人类学……等等,可谓汪洋宏肆,有如海日。在古代文化、科技和交通不发达的情况下,《山海经》是中国记载神话最多的一部奇书,也是一部地理知识方面的百科全书。 二、《周易》 《周易》即《易经》,《三易》之一(另有观点:认为易经即三易,而非周易),是传统 经典之一,相传系周文王所作,内容包括《经》和《传》两个部分。《经》主要是六十四卦 和三百八十四爻,卦和爻各有说明(卦辞、爻辞),作为占卜 之用。《周易》没有提出阴阳与太极等概念,讲阴阳与太极的是被道家与阴阳家所影响的《易传》。《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞共十篇,统称《十翼 》,相传为 所撰。 《周易》是中国本源传统文化的精髓,是中华民族智慧与文化的结晶,被誉为群经之首,大道之源,是中华文明的源头活水,是中国古代杰出的哲学巨著,历经七千多年的历史至今经久不衰,奠定了中华文化的重要价值取向,开创了东方文化的特色,对中国的文化产生不可取代的重要价值和巨大影响。 《周易》历经数千年之沧桑,已成为文化之根。易道讲究阴阳互应、刚柔相济,提倡自强不息、厚德载物。在五千年文上,汉民族之所以能够久历众劫而不覆,多逢畏难而不倾,独能遇衰而复振,不断地发展壮大,根源一脉传至今,与对易道精神的时代把握息息相关。 三、《黄帝内经》 《黄帝内经》又称《内经》,是中国最早的典籍之一,也是中国传统医学四大经典之首。相传为黄帝所作,因以为名。但后世较为公认此书最终成型于西汉,作者亦非一人,而是由中国历代黄老医家传承增补发展创作而来。正如《淮·修务训》所指出的那样,冠以“黄帝”之名,意在溯源崇本,藉以说明中国医药文化发祥之早。实非一时之言,亦非一人之手。 《黄帝内经》作为中国传统文化的经典之作,不仅仅是一部经典的中医名著,更是一部博大精深的文化巨著,以生命为中心,从宏观角度论述了天、地、人之间的相互联系,讨论和分析了医学科学最基本的命题——生命规律,并创建了相应的理论体系和防治疾病的原则和技术,包含着哲学、政治、天文等多个方面学科的丰富知识,是一部围绕生命问题而展开的百科全书。 随机文章盘庚迁殷的历史原因?盘庚如何改变商朝的格局?源平战争简介隋朝隋炀帝朱贵儿的生平事迹朱元璋扮乞丐在路边要饭!回朝后直接怒斩5位一品大臣霍金和爱因斯坦谁厉害,爱因斯坦霍金谁贡献大/缺一不可迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!