不少人似乎都有着“长安”情节,因为周朝、秦朝、汉朝和唐朝这些强大的朝代都是在长安建都,所以这个地方也是见证了中华史上非常重要的一段黄金时期。不过围绕长安城一直有两个疑问,就是长安后来为什么要改名为西安,还有汉朝的长安和唐朝的长安到底是不是一个地方?之前还有不少网友请愿,想把西安改回长安,可能大家觉得“长安”这个词更有历史底蕴一些,不过改名也是历史进程中的一环,我们只要了解其中的由来和背景就可以了。

聊起中国古代史,就免不了要提盛世,一提盛世,就免不了要提汉唐。汉朝和唐朝的共同特点是国家统一繁荣、文化昌明、武功强盛、国威远播,在中国2000多年的封建历史上十分耀眼,汉朝分为西汉与东汉,西汉和唐朝的都城,都选择了长安。

长安城由来介绍

奈何春秋时期诸侯争霸,大家渐渐不把周天子放在眼里,战国七雄又打得不可开交,几百年的分裂后,秦王嬴政终于统一天下,建立秦朝,昔日的秦国王城咸阳变成了秦朝的都城,这时候长安只是咸阳的一个乡聚,嬴政曾经把这块地方封给自己的弟弟成蟜。

成蟜的封号就是“长安君”,这也是“长安”一名的由来。秦朝比较短命,胡亥登基之后天下渐渐乱了起来,项羽杀到咸阳城,放了把火把咸阳烧得乱糟糟,刘邦打败项羽,考虑到咸阳这个地方遭破坏太严重,而且也不怎么吉利,就选择了离咸阳很近的长安乡。

刘邦认为“长安”寓意“长治久安”,虽然汉朝的国祚延续不一定跟这名字有关,但自从刘邦开头,长安城就成了天下人心中的“天子之地”,王莽篡汉那会曾经短暂地把“长安”改成“常安”,东汉虽然定都洛阳,但历代皇帝祭祀宗庙还是得跑到长安来。

汉长安和唐长安并非一处

时间兜兜转转过了几百年,杨坚建立隋朝,他本来打算把都城定在汉长安城,奈何汉长安城已经饱经沧桑,修缮起来非常麻烦。杨坚只好放弃,在汉长安城附近建起一座新城,取名“大兴”,隋朝跟秦朝一样短命,但唐高祖李渊不介意这点,他称帝后,把“大兴”改成“长安”。

所以,唐长安城和汉长安城不是完全重合的。唐朝之后,宋朝定都开封,公元1272年,元世祖忽必烈定都大都(北京),放弃了长安城,毕竟蒙古一族本就是从北方崛起的,而且忽必烈南下之前,早有人告诉他“幽燕之地(北京)龙蟠虎踞,形势雄伟,南控江淮,北连朔漠......天子必居中,以受四方朝觐。”

既然北方的大都成了“天子之地”,那忽必烈肯定要削弱长安城作为汉人都城的影响。忽必烈把三儿子忙哥剌封为安西王,叫他去镇守长安地区,还建起了安西王府,“安西”的意思就是把长安地区作为元朝的西边来安定。

西安的由来

谁知道后来发生了安西王叛乱,元朝索性把安西国给撤了,改成奉元路。显然,“奉元”的意思就是要奉元朝为唯一的正统。只是元朝最终被灭,朱元璋于公元

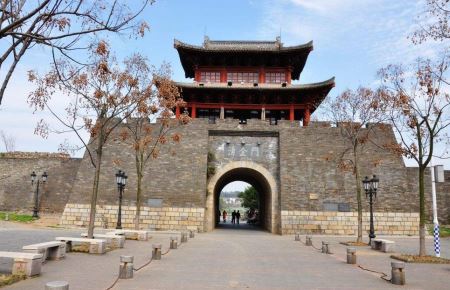

1368年称帝,定都应天府(南京),第二年,朱元璋就把“奉元路”给改成了“西安府”,还修起了西安墙。

“安西”和“西安”看起来意思差不多,细细品味就知道有区别。“安西”更像一个过程或者一个动作,“西安”却是一个很圆满的结果,不得不说,朱元璋的汉语水平胜过元朝的皇帝们。这就是“西安”名称的由来,而且西安的格局也是明朝形成的。

其实在明朝,“西安”差一点又改回了“长安”。起因是朱元璋盘算着迁都,他和皇太子朱标商量的地点就是古都城长安,长安见证了汉唐盛世,很有王者之都的气势风范,朱标不仅把长安大大夸了一通,还亲临其地考察,打算回来后与父皇定下迁都计划。

哪知道朱标回南京后就生病去世了,朱元璋白发人送黑发人,大受打击,再也没心思考虑什么迁都的事。再后来燕王朱棣夺取了皇位,又把都城迁到了自己的老地盘燕京(北京),清军入关之后也以北京为都城,自此长安城就没再作为一朝国都存在过,也就没改回原名了。

关羽是哪里人 历史上关羽到底是那个地方的人

诸葛亮是哪里人:关羽其人,在《》和各种典籍的记载中,都没有关于他身世的详细记载。既没有关于他长辈和妻室的记载,对他的几个儿子以及他本人的生辰等也均语焉不详。只是在《三国志》《关羽传》中说了一句:“关羽字云长,本字长生,河东解人也”,就没有交代了。 而有关他那个在《》中被频频提到的儿子、蜀汉大将关平,也只在说关羽死的时候这么记了一笔:“权遣将逆击羽,斩羽及子平于临沮”,裴注《蜀记》又曰:“权遣将军击羽,获羽及子平”,便再没有说什么,连关平的表字是什么都不知道。关羽其他的后代和家属,在《三国志》他的本传中关羽死后说道:“……子兴嗣。兴字安国,少有令问,丞相诸葛亮深器异之。弱冠为侍中、中监军,数岁卒。子统嗣,尚公主,官至虎贲中郎将。卒,无子,以兴庶子彝续封”,裴注《蜀记》曰:“子会,随锺、邓伐蜀,蜀破,尽灭关氏家。”看这些资料可以知道:关羽,本字长生,河东解人,有子关平、关兴。关平和关羽一起在荆州被杀。关羽次子关兴早卒,而关兴的嫡子关统无后,所以在关统死后便由关兴的庶子关彝继承了关羽的爵号。而关氏家族在成都的人口被魏将庞德的儿子庞会随邓艾入蜀后全数杀死。大约我们可以知道的基本上就是这些了。 关羽的身世,一直到了年间,才有了个比较明确的答案。康熙戊午,解州守王朱旦在浚修古井的时候,发掘出关羽的墓砖。上面刻有关羽祖、父两世的表字、生卒年月等,资料比较详细,还略有提到关羽的家庭状况。他因此写了《关侯租墓碑记》。据墓砖上文字记载,关氏家其实是个文人世家。关羽祖父叫关审,字问之。汉和帝永元二年庚寅生,居住在解州常平村宝池里。记载说他“冲穆好道”,常以《易》、《春秋》训其子,于桓帝永寿二年丁酉卒,年六十八。羽父关毅,字道远。性至孝,父审卒后,在墓上结庐守丧三年,除丧,于桓帝延熹三年庚子六月二十四日生关羽。羽长成后娶胡氏为妇,灵帝光和元年戊午五月十三日生子关平。后钱塘人冯景山又据此作了《汉寿亭侯祖系记》。 按照这些资料看,民间习俗以五月十三为关羽的生辰去关庙祭祀关羽以及在家供奉,实在是个误传,五月十三日当是关羽子关平的生辰。墓砖的发现还让我们证实了关平的确是关羽的亲生子,而并非是象《三国演义》和一直以来民间传说中所说的那样,只是他的养子。同时,从墓砖上的记载还可以知道,《三国志》裴注中所引的:“江表传曰:羽好左氏传,讽诵略皆上口”一说,并非空穴来风,因为关羽祖父关审就用《易》和《春秋》来教子,所以关羽对左氏传“讽诵略皆上口”应该是秉承家学所致。 至于那个关索,我们可以从前面的史料上知道并无一点关于这个人的记载。江苏南通曾经在七十年代出土了明成化(1465—1487)年间刊刻的《新编全相说唱足本花关索出身传等四种》,其中的《花关索出身传》一开篇就写、关羽、张飞三人,一见如故,“在青口桃源洞”“庙王”之前“对天设誓”,以后打算干一番大事业。刘备对关、张二人说,“我独自一身,你二人有老小挂心,恐有回心”,关公道:“我坏了老小,共哥哥同去。”张飞道:“你怎下得手杀自家小?哥哥杀了我家老小,我杀了哥哥底老小。”刘备道:“也说得是。”于是关、张二人约定互相杀光对方的家属。张飞跑到关羽老家蒲州解县,杀死了关家大小十口,只是因为不忍心才带走了已经长大了的关羽长子关平、放走了已经有身孕的关羽的妻子胡金定,后来生下小英雄关索。关羽杀了张飞的全家。办完这些事后:“将身回到桃源镇,弟兄三个便登呈(程)。前往兴刘山一座,替天行道作将军”。再后来的情节是说关索长大后到荆州找到关羽要认父归宗,关羽不认,关索大怒便翻了脸威胁父亲说如果不依他,他就要投奔,起刀兵来捉拿关羽等等等……。 而在中有叫的诨号,云南还有地名叫关索岭的,并有祭祀他的祠庙,可见这个关索在民间传说中是颇有影响的,但是许多学者认为,民间流传所谓"花关索"的故事,并没有历史根据,也有人认为“索”和“平”字的古篆写法差不多,关索可能就是关平,可关平一生从未到过云南,所以这种说法也不可,因此一般史学界公认的结论是,这个纯粹是个传说,历史上并无关索其人。看以上资料,应该说目前我们只能承认这个结论是正确的。不过有一点是对的,就是关羽的夫人是胡氏。 另外,现在在上海图书馆收藏有五种关姓家谱,地方分别是浙江杭州和广东南海、番禺、新会,其中有四部谱,关氏族人都自称为"汉寿亭侯"后裔,山东省兖州县档案馆也收藏有一部(山东)《武圣府分支关氏宗谱》,编修人叫关金标,是三十年(1941)的刻本。不过,一直到目前来看,还没有一本真正意义上的《关氏家谱》。因为现有的家谱都是从宋以后开始记载的,在图表中并没有关羽的名讳。所以严格讲起来,它们还不是真正意义上的关公家谱,对我们了解关羽其人没有太大的帮助,到是对研究谱牒学的人来说是不可多得的珍贵资料。1995年,国际文化出版公司(北京)也曾经影印出版了一部《关帝文献汇编》丛书,共分10册,第8册(405页至462页)中有影印《关氏家谱》。这是目前唯一一部发现的由朝廷正式编修的关羽家谱,可惜注意到的人很少,丛书由鲁愚等人编辑的。只是这本也只是清代的写本,在清康熙到年间递经增修,嘉庆时的编修人为关文榜,是关氏五十八代孙。 综合关姓各种族系资料的说法,关姓郡望陇西,始祖是夏时的忠臣关龙逢,关羽为其二十七世(一作三十七世)后裔。关羽、关平于麦城兵败被杀,关平之妻赵氏携八岁的儿子关樾,在安乡民家避难,改姓为门。直到西晋灭吴后赵氏才带儿子出来回复关姓。清十年(1732),朝廷确定由关樾一支后裔世袭五经博士。关兴的两个儿子关统、关彝中,因为嫡子关统无子,所以由庶子关彝系下繁衍生息,成为关公后裔的一大宗派。蜀汉灭亡以后,这支关氏族人迁移至今湖北江陵一带,定居信都(今河北省冀县),到德宗时,关羽后裔关播曾经作过宰相。据《旧唐书》(列传卷八十〕记载关播为德宗检校尚书右仆射(相当于宰相之职),卒于贞元十三年(公元797年)正月七十九岁而终。他死后六年,曾经租了关府东亭作为栖身之地,故其文中多有称“故关相国”云。 之后到了,或许是因为当局开始尊崇关羽,于是各地的关氏族裔都开始注重家谱,是以保留下来的家谱开始多了起来,到今天,关氏的后裔遍布全国,以至海外都有不少,据报载前几年一次在山东关羽祭典上的统计资料说,现在共有两万多关羽后裔生活在世界各地,也可以算是一个大家族了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

历史上比干到底死在什么地方 他是如何死的

还不知道:到底怎么死的的读者,下面小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~ 历史上,比干确实是被纣王所杀的。但是到底死在哪里呢?比干是死在卫辉之地,而不是死在朝歌。怎么死的呢?这个过程小编慢慢说。 纣王时期,到处征战,每打下一座城池,纣王就留下一部分比例来驻守,打下的城池多了,兵力都分散了。最终连驻守皇城朝歌的兵力都寥寥无几。周武王起兵造反,一路打到朝歌时,纣王大惊,因为没有兵啊,能不着急吗?纣王也是一个急脾气的人,不肯防守等援军,觉得面子上过意不去。但是又没有兵怎么办呢? 纣王就想了个办法,监狱里关了很多死刑犯,于是纣王把他们放出来,说:“我可以免你们的死刑,但是必须跟我征战,胜利了你们也就获得生命和自由了。”于是纣王就带着这群死刑犯和朝歌的残余兵力,! 当时比干知道了,一看这是一群乌合之众啊,这怎么能打仗?他们肯定早就怨恨纣王,不等打仗,他们就得先把纣王弄死啊。于是比干急忙赶赴卫辉,劝解纣王不要硬来,要固守等待援军。可是这比干也是不懂事,守着士兵就把话说出来了。大家都知道御驾亲征打的就是一口气,这还没打比干就扰乱军心,纣王一听大怒“比干临阵扰乱军心,当斩立决!”比干就这样憋屈的死在了卫辉,死后直接葬在了卫辉,临死朝歌都没去成。 这事,说不上怪谁,比干好心提醒纣王,但也是扰乱了军心,放在古代这种事情必须杀。事情看起来纣王也没有什么昏庸的事迹,但是怎么后人都评价纣王是残暴、昏庸、无能的呢?为什么所有的坏话都用在他身上呢? 谁让他被灭国了呢,谁让他战败了呢,历代都是成王败寇。周武王胜利了,为了安抚天下,为了树立自己伟大的形象,当然狠狠地去污蔑纣王,有的没得脏水都泼在了纣王身上。周武王不能向天下说:“我是以下犯上,谋权”吧,罗列纣王的残暴,才能彰显武王的英明,是替天行道,要不怎么让天下人信服? 所以,历史上的纣王并非是被妲己蛊惑,挖了比干的心,看看是不是心,那只是神话故事。比干只是没有看清形势,被所谓的直言进谏害死了,当然也有他糊涂的成分,并非纣王害死的。 真实的历史中,纣王的贡献还是很大的,他重视扩张领土,曾经出兵攻打的很多部落,把中国的疆土范围扩展到了江淮一带,一直到今山东、安徽、江苏、浙江、福建沿海,可谓成就颇大,影响深远,只是用兵不利,被周武王有机可趁,成了亡国之君。 小编认为,成王败寇,历史长河中,那哪一代新主不是使劲的污蔑亡国之君,这才能体现新的英明,并且是替天行道。我们要正确认识历史,正确认识历史人物,还原历史本质。大家觉得呢? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。