还不知道:闯王李自成和明朝的读者,下面小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~闯王李自成和明朝打了十几年,败无数次,为什么被清朝打败一次就不可以了?

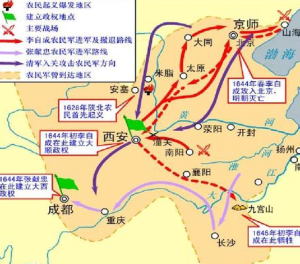

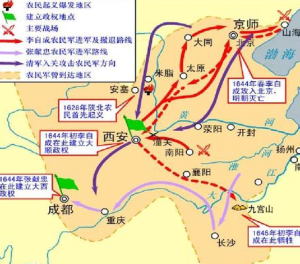

1629年,闯王李自成被迫参加起义,加入了王左挂的农民军。从1629年开始到1644年进入北京,闯王李自成和明朝打了整整十五年的仗。在这十五年里,闯王李自成和明朝互有胜负。最惨的时候身边只有十多人。不过每一次闯王李自成都可以从头再来。最后在1644年占领北京,推翻了明朝统治。不过闯王李自成入主北京以后,帆叶网,清军开始入关,闯王李自成开始和清军对抗。闯王李自成和清军基本上是第一次世界大战定输赢,闯王李自成一共只败了一次。但仅仅是这一次失败,闯王李自成之后再也没有崛起。很多人好奇,闯王李自成和明朝打了十几年,败了无数次都没事,为什么在清朝面前败了一次就不可以了呢?

闯王李自成和明朝斗争败的案例可以说数不胜数,我们在很多影视作品里看到过。最惨的时候,被打逃入山林。但不管结局如何,每一次闯王李自成都可以重新崛起,还是能组建自己的队伍。闯王李自成进入北京之后,确切的说和清朝只交手了一次。闯王李自成先是出兵和清朝在山海关大战,战争失败后,闯王李自成再也没能力组织一次有力地抵抗,可以说是节节败退。一直到1645年被杀为止,可以说一直在逃。

可以说闯王李自成在和清朝的斗争中和之前完全不一样,感觉像是被打的毫无还手之力。这一点还是很奥秘的,毕竟闯王李自成之前什么事都遇到过,什么样的败仗都打过。但每一次都能顺利崛起。为什么面对清军,闯王李自成就没有招架之力了呢。不是清军强大,而是闯王李自成进入北京之后出现了重大问题,我们看一下问题到底出在哪里?

首先是失去民心,这一点可以说是最主要的。闯王李自成在和明朝的斗争中,之所以每次失败后都能重新翻身,重要是有百姓的支持。不过闯王李自成进入北京之后,不仅老百姓不支持闯王李自成了,连当年投降他的明朝官员都开始反对他了。

老百姓不支持闯王李自成真相很简单,因为闯王李自成没有实现自己的诺言。闯王李自成当时起义最出名的一个口号就是“均田免赋”。这个口号在古代上很多次起义中都有提过。就是大家平分所有的土地,还不用交税。这个口号确实有吸引力,不过说起来容易,却没有办法付出实现。先说均田,这个几乎无法实现。明朝全国这么大,土地、人口这么多。想要平均起来的话是不可能的,而且即使要平均又以什么为标准,这个都无法制定。再说一下免赋,这个就是胡扯。确实,闯王李自成在最初起义的时候可以做到免赋税,因为他们可以抢一些地主家的粮食和财宝。但当他打下天下之后,天下都是自己的了,就没有地方可以抢了。如果不收税的话,就无法维持自己的统治。要是收税的话,就违反了自己的口号。

闯王李自成进入北京城之后,很多百姓发现,现在闯王李自成已经成功了,但还是没兑现均田免赋的口号。而且他们发现闯王李自成可能永远都兑现不了。这些人此时不反对闯王李自成才怪。

明朝投降的官员最初的时候是支持闯王李自成的。说真的,朱由检虽然是个勤政的帝王,但绝不是个好帝王,也正因如此,朱由检死后,明朝百官才几乎都投降了。对于他们来说,谁当帝王都无所谓,只要能保障他们的利益就行。闯王李自成刚进城的时候,最初做的都还可以。不过进城没多长时间,手下就开始乱来了。这些人在北京城到处抓官员,抄他们的家,甚至屠杀人家的家人。这下这些人不干了,自己的性命都没有保证,谁还愿意跟着闯王李自成混。而且现在选择非常多,可以选择清朝、南明,不管对方对自己怎样,都不会比闯王李自成差。就这样,这些人纷纷反对闯王李自成。要知道这些人影响非常大,他们只要反对闯王李自成了,那意味着很多读书人几乎都会反对的。

其次,闯王李自成没有自己的地盘。任何一个时候,想要成功必须有自己的地盘和人,闯王李自成虽然有人,却始终没有自己的地盘。明朝之所以不能剿灭这些起义军,一个重要的真相就是这些人流动性非常强,他们没有固定的根据地。在一个地方只要输了,立刻去其他地方,一直来回跑。闯王李自成一直都是这样的,哪里明朝势力弱,他们就进攻哪里。而且占领一个地方之后并不派人守着。虽然他们打的地方很多,自己真正能有效统治的却几乎没有。

闯王李自成进入北京的时候,虽然在西北占领了很多地方,不过这些地方并不是闯王李自成自己人管理的。这些地方都是明朝的降将管理。试想一下,当闯王李自成再失败的话,这些降将会支持闯王李自成吗,肯定不会的。而且闯王李自成在北京的所作所为也传到了这些人的耳朵里,这些人肯定不会一直拥戴闯王李自成,只要有机会,他们肯定会反对闯王李自成的。

当闯王李自成在山海关失败之后,闯王李自成之前的地盘几乎都反对自己了。连闯王李自成最重要的根据地河南都反对自己了。也正因如此,闯王李自成后来才只能跑到其他地方去。

第三,闯王李自成本身实力并不强。闯王李自成虽然占领了北京,朱由检都被逼的自杀了,但这并不能说明什么。纵观明朝末期的起义,起义军根本就不是明朝的对手。只要明朝稍微用一点军事,这些起义军几乎都被剿灭的差不多。而闯王李自成后来之所以能占领北京,并不是说自己多能打,或者多得民心。最重要的是明朝军事的主力都用来对抗清军了,说白了明朝是多面作战。也正因如此,闯王李自成才有机会占领北京的。

闯王李自成军事虽然说有百万之众,但这些都是军事带着家属的,能打仗的士兵最多也只有十多万人。而且这十多万人里面很多都是没受过正规训练的,真正能作战的也不过四五万人。在这些能作战的军事中,还不是很团结。比如牛金星和李岩就不应付,他们经常说对方的坏话。李岩最终虽然被杀了,但支持他们人可是一直反对牛金星的。从这里就可以看出,他们并不是一条心的。用这样的军事应付清军,怎么可能不失败。

这就是闯王李自成军事的大致状况,从这里可以看出,闯王李自成的失败是必定的。即使没有清军入关,闯王李自成也坚持不了多长时间。清朝虽然是少数民族建立的,但是和闯王李自成相比优势还是很明显的。比如清朝坚持汉人的制度,正因如此,很多汉人并不反感清朝;其次清朝对那些官员和知识分子也还不错,所以这些人才支持清朝;第三,清朝入关之后最初并没有乱来,百姓对这些人感觉也还不错;第四清朝统一全国的速度非常快,闯王李自成不能再像之前在明朝那样打一仗换一个地方了。毕竟现在没什么人支持自己了,自己想换地方也没有人了;第五,而且清朝军事由于长时间和明朝作战,实力并不比明朝军事弱。人家是团结一致,目标明确就是统一全国。在和这样一支专业的军事面前,闯王李自成怎么可能不失败。

现在看来,闯王李自成失败一点都不亏。毕竟他进入北京后做的事错的太离谱了。但凡靠谱点,也不至于落得后来的下场。

清朝最完美的皇后是哪位?四名丫鬟为她殉葬

最完美的皇后是谁?下面小编为大家带来详细的文章介绍。 殉葬制度是古代非常残忍的一种制度,虽然有的朝代明令禁止,但它却一直延续到了清朝初年。说起清朝最有名的殉葬者,无疑是的生母了,阿巴亥曾经做了20多年的大妃,竟以殉葬的方式结束了自己的人生,不得不让人唏嘘不已。今天小编讲的这位皇后堪称是清朝最完美的皇后,死后竟然有4名丫鬟给她殉葬,她有一个独特的名字——。 是末年东北边陲叶赫部落首领杨吉努的二女儿,当初势单力薄的来到强大的叶赫部寻求帮助,叶赫部首领清佳努和杨吉努兄弟两人热情地款待了努尔哈赤,杨吉努慧眼识英雄,认为努尔哈赤英武不凡,将来必能成就一番事业,当即决定将自己年仅9岁的二女儿孟古哲哲许配给努尔哈赤。 后来,清佳努和杨吉努二人在对明朝的战争中失去了性命,为了叶赫部的切身利益,新任首领纳林布禄决定将妹妹孟古哲哲嫁给努尔哈赤,就在孟古哲哲14岁那一年,纳林布禄亲自护送妹妹来到了建州根据地费阿拉,当时努尔哈赤已经30岁了,拥有5个妻妾和7个子女,但是他仍然将孟古哲哲娶回了家。 关于孟古哲哲,《清太祖实录》中对她的评价充满了溢美之词:“仪范端淑,器度宽和,庄静聪慧,不预外事。词气婉顺,誉之不喜,纵闻恶言而愉悦之色弗渝其常”。从这个评价来看,孟古哲哲简直成了的女人,虽然在后人看来,这是对母亲的褒扬(《太祖实录》编纂于太宗时期),但总体而言,孟古哲哲确实是一位性格内向、年轻漂亮,十分有涵养的优秀女子。 在孟古哲哲18岁的时候,她生下了自己人生中唯一的孩子:努尔哈赤第八子皇太极。而且就在生下皇太极的第四年(1596),孟古哲哲坐上了努尔哈赤大福晋的位子,她成为建州女真中地位最高的女人。然而,有一件事却令她十分烦恼,那就是建州与娘家叶赫部之间的关系逐渐恶化,并最终势同水火,以致在孟古哲哲临终之前都没有见到母亲一面,这也成了她一生最大的遗憾。 孟古哲哲去世后,努尔哈赤伤心欲绝,竟一个多月没吃肉没喝酒,而且他还令4名丫鬟给妻子殉葬,灵柩在院子里停放了三年之久,可见努尔哈赤对孟古哲哲确实用情很深。 1636年,孟古哲哲的儿子皇太极建立了大清国,随后追封母亲为孝慈武皇后(后改为),孟古哲哲成为清朝第一个得到皇后封号的女人。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

高拱成为明朝首辅后,为明朝做出了哪些贡献?

你认识吗?今天小编就给大家带来相关详细介绍。 公元1569年,高拱授文渊阁兼掌成为首辅,位居人臣的顶端,这一年,也是继位为的第3年。 延续到明穆宗朱载垕时期,内忧外患,特别是位于边陲之地,表现的更为紧张,几乎上报边民频发事端的告急文书,几乎每日不停的穿梭于驿道之上。 高拱力荐人才只看到别人的闪光面 上报最多的是来自于两广、云贵一带。高拱作为首辅,最为信任和依靠的重臣,他当然要展示自己治国的能力,才不辜负皇帝的信任了。 虽然,高拱被任命为首辅之前,朝廷已经派出战将去两广一带征剿发动叛乱的边民,但是成效不大,有点叛匪越剿越多之虞。 当高拱当上首辅的第一天起,他想必须换一种思路,不能按照常理去任命指挥按照兵书上讲述的战法打战的将军。于是,高拱向明穆宗朱载垕推荐要担任两广总督,他去了,很快就会传来捷报的。 当朝臣们听到高拱推荐殷正茂去剿匪,不以为然,甚至还讥讽高拱,高大人是不是忘记了这家伙可是个大贪官,你让他去带兵剿匪,那他会不会把军饷粮饷贪污光了。 面对大臣们的质疑,明穆宗朱载垕一时犹豫不决。高拱看出了万岁的心思。他向皇帝打起了包票。说道,万岁,虽然殷正茂有贪污这样不好的名声,但他带兵严格,尤其是特别会打仗,这样吧,我个人捐钱给他做担保,当然打胜了,万岁你可要把我捐的钱还给我。 明穆宗朱载垕和朝臣们听高拱这么一说,也几乎不在言语了,他们知道高拱捐出那么一大笔数额给殷正茂,不用说可是高拱家的全部财产。 话说回来,就是殷正茂打赢了,万岁也不会给他那么多的赏赐的。朝臣们没话说,明穆宗朱载垕自然,旋即任命殷正茂为两广总督,全权负责两广剿匪事宜。 殷正茂得知自己能够担任这一重要的职位,当然对高拱感激不尽,不把边境匪患剿灭,那能对得起高拱的信任和举荐吗。 出征至两广,以及云南之地剿灭匪患的殷正茂,把该打的战打活了,的匪患平息了,朝臣们佩服了,明穆宗朱载垕更对高拱了。 力排众议设立贸易口岸 更能检验高拱的远见和魄力的地方还是在这里,公元1571年,明王朝和被赶到大漠的蒙元残余迎来了历史性的一刻。 这一年之孙把汉那吉审时度势,他知道凭借蒙元的实力,是无法实现祖先的荣光,再去中原大地潇洒停留,既然不能实现祖先的愿望,那索性就坡下驴臣服大明。 这里不能不说到蒙元自退出中原后,他们的生活方式也完全改变了,不在单纯的依靠逐水草而居,过那种饥一顿饱一顿的日子。很多蒙元贵族,当然也包括他们的子民,已经发生了巨大的转变,不仅仅喜欢吃羊肉,喝马奶子酒,也喜欢品尝中原的美味佳肴,更钟情于雪白的白面大馒头。而美味佳肴的食材,除了拥有羊肉,更多的还要其他相匹配的食材才能做成的。 这里当然要佩服把汉那吉的勇气的,敢于向明穆宗朱载垕递交投降书,要跨出这一步是需要多大的勇气的。 当然,既然把汉那吉选择了投降,接受了大明王朝的招安,自然也会提出了相应的条件,无疑是很正常,也是很有道理的。 把汉那吉具体的条件为:恳请我皇万岁,考虑到他们的实际情况,每年向大明进贡马五百匹。同时,册封他为顺义王,他的弟弟、子女及各部头目都要授以都督、指挥、千百户等官职,以让那些跟随他的贵族世家们能够衣食无忧。 其中,把汉那吉提的条件中最为关键的一点在这里,在原蒙元和大明朝的边界地建立贸易港,准许双方边民,更多的是商人开展平等互惠的贸易。 把汉那吉把上述条件送达明朝边关三边总督手里静候佳音,明朝边关三边总督面对这么大的事情,必须上报朝廷有天子拍板才行,迅速以的方式,飞速报至北京。 明穆宗朱载垕接到这封加急文书,当然不敢怠慢,因为他知道自蒙元被先皇赶出中原,已经过去了200多年。 虽然时光过去了个2世纪,蒙元一直未能停下对大明边境的骚扰和侵犯,为了彻底剿灭蒙元,明朝先后发动了无数次征剿,收获很不理想,为此还消耗了大量的国力,战死了无数的将士。为此,明穆宗朱载垕对于蒙元主动来投降那当然很开心。 高拱抱病陈述实现了开放贸易的愿望 不过,对于这件事如何定夺,虽然他作为皇帝可以,但是万一决策失误,那将给大明王朝带来怎样的结局,无疑是无法预测的。 他迅速召开朝会,要求大臣们对这件事情充分发表各自的看法。如同任何物体都有正反两面,自然而然,同意还是拒绝把汉那吉开放贸易这件事情发生的争执,很快变成泾渭分明的两派。 此时,高拱正患病在家,得知这件事情后,不顾家人的反对,带着病体赶到朝堂。高拱对同僚们始终纠集在如同匈奴开展的边境贸易,没有收获成效,相反,更加助长了匈奴人的贪婪,以及严词反驳和人通商,同样没有赢得好感,最终竟导致“”那样不堪的局面。 高拱侃侃而谈,他向同僚更多的是向明穆宗朱载垕说,眼下把汉那吉主动归顺我大明,除了皇恩浩荡,我主圣明,皇帝的马屁拍过后。 随即话锋一转,你们之所以不放心在边境开展贸易,忽视了最为关键的一点,就是蒙元在中原建立过一个朝代,很多蒙元人在数十年与我华夏的融合中,已经越来越和我们没有多少区别,你们看看这书信上的字写的多漂亮,和在座的诸公相比也不差分毫吧。 更多的是,他们也像我们那样一日三餐,讲究菜肴的色香味,可以说在把汉那吉身上,已经没有多少蒙元的遗传基因了,也就是完全汉化了,为何我们还那么死抱住过去的老眼光不放,不能与时俱进呢。 明穆宗朱载垕安静耐心的听他这位得力的重臣,这样条理清晰的把这件事情说的非常明白,那就是答应把汉那吉的请求,既然把汉那吉归顺大明,他就是大明的子民,当然要享受大明国民的待遇。他当即同意了高拱的意见,在大同、宣府、延绥、宁夏、甘肃等近边地区开设马市十一处,互市贸易。 高拱见自己的意见终于被万岁采纳,他这才轻松的出了一口气,病好像好了不少。 边境贸易口岸设立后,高拱还是非常关注来自这些口岸的消息,当他得知本来剑拔弩张的紧张气氛荡然无存,更多的是来往于两地的边民主要是商人们,通过交易成为土豪,高拱无疑是非常开心的。 因为铸铁为犁,化干戈为玉帛,丢掉长茅,拿起了锄头镰刀,这应该是先皇朱元璋的初衷,终于在他的手里实现了。 当然,边境是安宁了,高拱却没有产生出高枕无忧,那样的心态,那是非常要不得的。 因为蒙元自退至中原以后,又恢复了他们以前的部落制度,她的政策的延续性,绝对不同于大明朝那样,不会轻易更改。今天把汉那吉被他们尊之为可汗,明天就会因为一场厮杀而使他人头落地,马上撕毁协议重新回归到他们的本来面目。 于是,高拱向明穆宗朱载垕建议“请每岁特遣才望大臣四出阅视,以今视昔,钱谷赢几何,兵马增几何,器械整几何,其他屯田盐法以及诸事拓广几何。明白开报,若比往昔有所增益,则与过去战时擒斩同功论赏,如果只保持以往水平,则罪如失机论处。” 明穆宗朱载垕看到高拱的这一建议,非常赞赏高拱的主张,因为只有始终保持一种高度的威慑,这样才能震住心怀不轨之人,做到高拱所主张的“不恃人之不吾犯,恃我不可犯;不恃人之不吾欺,恃我不可欺”。 当高拱的意见成为明穆宗朱载垕的圣旨下达至兵部,兵部马上把万岁的圣旨作为稳定边境的重要制度,常抓不懈,较好的做到了明穆宗朱载垕的边境始终处于安定祥和的状态。 明穆宗朱载垕时期,边境安宁,国家税收出现了较大的增长,可以说于高拱独具慧眼的选拔人才,力排众议的开设边境贸易口岸密不可分。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。